Правописание причастий и деепричастий

Особенности правописания причастий и деепричастий

Причастия и деепричастия являются отглагольными формами, поэтому их правописание основано на особенностях словообразования.

Причастия настоящего времени образуются от основы глагола настоящего времени.

Глаголы совершенного вида не имеют формы настоящего времени, поэтому и причастия настоящего времени от них не образуются (например, мяукнуть, залаять, научить).

Причастия прошедшего времени, кроме страдательных причастий с суффиксом -енн-, образуются от основы инфинитива. Страдательные причастия с суффиксом -енн- образуются от основы глагола настоящего времени.

Рассмотрим таблицу с суффиксами причастий.

-ущ-/-ющ- (стрегущий, читающий)

-ащ-/-ящ- (кричащий, белящий)

| Время | Суффиксы действительных причастий | Суффиксы страдательных причастий |

| Настоящее | -ем-/-ом-/-им- (рисуемый, ведомый, ввозимый) | |

| Прошедшее | -вш-/-ш- (решавший, росший) | -нн-/-т-/-енн- (прочитанный, разбитый, принесенный) |

Деепричастия совершенного вида обычно образуются от снов инфинитива глаголов совершенного вида. Деепричастия несовершенного вида — от основы настоящего времени глаголов несовершенного вида.

Рассмотрим таблицу с суффиксами деепричастий.

| Вид | Продуктивные суффиксы | Непродуктивные суффиксы |

| Несовершенный | -а/-я (крича, размышляя) | -в/-вши/-учи/-ючи (ехав, думавши, едучи, играючи) |

| Совершенный | -в (подумав) | -вши/-ши/-а/-я (решивши, привлекши, сложа, увидя |

Определение

Продуктивные суффиксы — те, которые активно участвуют в современном словообразовании. Непродуктивные — с помощью которых в современном русском языке не образуются новые слова.

Основные правила русского языка

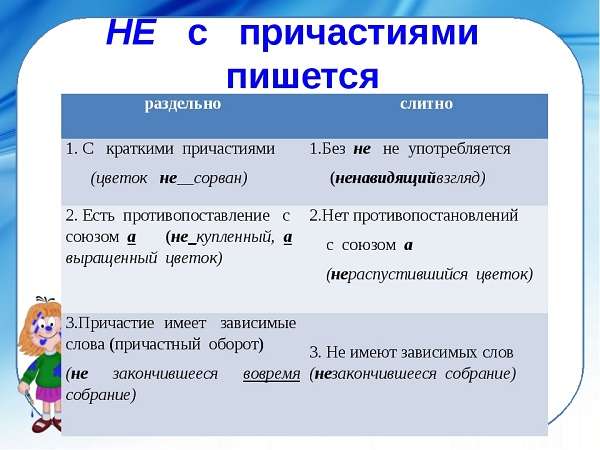

Основные трудности при написании причастий и деепричастий возникают при выборе слитного или раздельного написания с не-, при выборе гласной и в написании -н-/-нн- в суффиксах.

С деепричастиями и краткими причастиями не- пишется раздельно за исключением слов, которые не употребляются без не- (ненавидя, невзлюбивший). С полными причастиями не- пишется раздельно, если:

- есть зависимое поясняющее слово (кроме наречия меры и степени);

- есть или подразумевается противопоставление с союзом а, но и т.п.

Ушел, не выслушав меня (выслушав — деепричастие).

Дверь оказалась не прикрыта (прикрыта — краткое причастие).

Человек, негодующий на все происходящее (причастие негодующий не употребляется без не-).

Не проверенные (кем?) учителем тетради (при полном причастии есть зависимое пояснительное слово «учителем»).

Еще не допитый чай. (При полном причастии есть пояснительное слово «еще»).

Не выдуманная, а реальная история (противопоставление с союзом «а»).

В случае, если зависимым от причастия словом является наречие меры и степени (почти, совсем, очень, крайне, весьма и др.), то не- с причастием пишется слитно, так как эти слова подчеркивают утверждение лексического значения причастия в контексте предложения:

Совершенно неподготовленный ученик.

Но! Данные наречия не влияют на написание не- при наличии других пояснительных слов:

Совершенно не подготовленный (к чему?) к зачету ученик.

Причастия прошедшего времени и деепричастия совершенного вида сохраняют гласную букву основы глагола в неопределенной форме.

Услышать — услышавший, услышанный, услышав.

Увидеть — увидевший, увиденный, увидев.

Выучить — выучивший, выученный (и не сохраняется в основе страдательных причастий прошедшего времени), выучив.

Исключение: брезжить — брезжущий.

Два н (нн) пишется в суффиксах полных страдательных причастий, если они имеют приставку и/или пояснительное слово: Исправленное сочинение (на написание нн влияет приставка «ис-»). Правленное (кем?) мною сочинение (на написание нн влияет зависимое слово «мною»).

Два н (нн) также пишется в полных бесприставочных причастиях, образованных от глаголов совершенного вида (данный, сломанный, лишенный и др.) и в некоторых причастиях, образованных от глаголов несовершенного вида (виданный, слыханный и др.).

По смысловому значению необходимо отличать причастие от прилагательного, потому что от этого зависит написание н/нн. Например, в словосочетании «правленое сочинение» слово «правленое» является прилагательным, образованным от страдательного причастия прошедшего времени, поэтому пишется одна н.

Также сравним: крашеный пол (прилагательное) — некрашеный пол (прилагательное, наличие приставки не- не влияет на написание н/нн) — невыкрашенный пол (причастие).

Одна н (н) пишется в кратких формах страдательных причастий: Я была взволнована этим сообщением.

Правила написания действительных и страдательных причастий настоящего времени

Действительные причастия настоящего времени имеют суффиксы:

- -ущ-/-ющ- (причастия, образованные от глаголов I спряжения): несущий, читающий.

- -ащ-/-ящ- (причастия, образованные от глаголов II спряжения): кричащий, белящий.

Страдательные причастия настоящего времени имеют суффиксы:

- -ем-/-ом- (образованные от глаголов I спряжения): читаемый, ведомый;

- -им- (образованные от глаголов II спряжения): возимый.

Исключение 2

Но: движимый — от архаизма движити.

Суффиксы действительных и страдательных причастий прошедшего времени

Действительные причастия прошедшего времени имеют суффикс -вш- (после гласного) и -ш- (после согласного): решавший, росший.

В страдательных причастиях прошедшего времени (образуются с помощью суффиксов -нн-, -т-, енн-) пишется:

- -анн(ый)/-янн(ый), если соответствующий инфинитив оканчивается на -ать, -ять: написать написанный, развеять — развеянный.

- -енн(ый)/-ённ(ый), если соответствующий инфинитив оканчивается на -еть, -ить, -ти (после согласной), -чь: увидеть — увиденный, застрелить — застреленный, принести — принесенный, сберечь — сбереженный.

Примечание 2

От разговорной формы мерять и мучать страдательные причастия прошедшего времени образуются так же, как и от литературных форм мерить и мучить, с помощью суффикса -енн-: меренный, мученный.

Таблица с примерами

Написание не- с причастиями и деепричастиями

Вскоре он вернулся на родину, до глубины души невзлюбив зиму за ее холодный нрав.

Ненавидевший наши морозные зимы магнат уехал на родину.

Не запряженные кучером кони стояли у ворот.

Еще не расколотый орешек лежал на столе.

Не запряженные, а только ожидающие кучера кони стояли у ворот.

Один не расколотый, пока целиковый орешек лежал на столе.

В предложениях есть или предполагается противопоставление с союзом а, но и т.п.

Незапряженные кони стояли у ворот.

Один нерасколотый орешек лежал на столе.

Совсем нераспряженные кони стояли у ворот.

Почти нерасколотый орешек лежал на столе.

| Пример | Пояснение правописания |

| Не подумав о завтрашнем дне, я потратил все деньги. | Не- с деепричастием |

| Сев в бричку, я понял, что кони не запряжены. | Не- с кратким причастием |

| Деепричастие невзлюбив и причастие ненавидевший не употребляются без не-. | |

| В предложениях есть зависимое пояснительное слово (не запряженные (кем?) кучером; не расколотый (до какого времени?) еще, то есть до сих пор не расколотый орех. | |

| Полное причастие с не- пишется слитно, если в предложении отсутствуют поясняющие причастие слова, а также нет и не подразумевается противопоставление с союзом а, но и т.п. | |

| Употребление в качестве пояснительных слов наречий меры и степени (совсем, почти) не влияет на правописание не- с причастием. |

Сравним особенности образования страдательных причастий прошедшего времени, в зависимости от лексического значения слова.

Правильное правописание: что такое причастие и деепричастие, правила с примерами

В русском языке существуют особенные части речи, примыкающие к существительному или глаголу. Некоторые языковеды считают их особыми глагольными формами и объясняют это наличием схожих признаков….

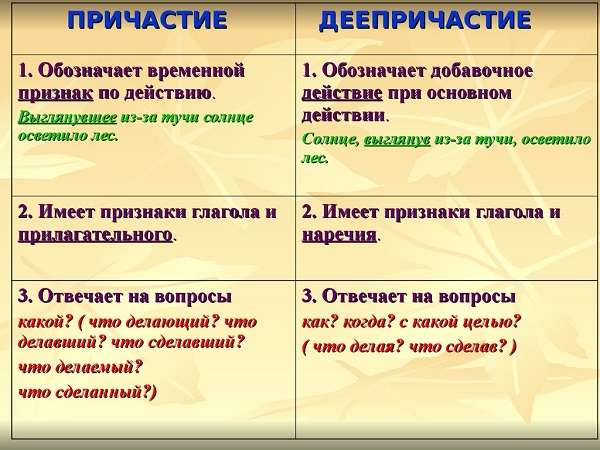

Морфологические особенности

Рассмотрим подробно, что такое причастие и деепричастие. Ещё древние грамматики отмечали их двойственность, поэтому дали им название, означающее «причастность» к имени существительному, прилагательному или глаголу.

Причастие

Склоняется, то есть изменяется по родам, числам, падежам, имеет краткую и полную форму. В то же время ей присущи свойства глагола. Например, наличие вида:

- проверяющий тетради (несовершенный вид) – тот, кто проверяет (что делает?),

- проверивший (совершенный вид) – тот, кто проверил (что сделал?).

Кроме того, имеет значение времени. Это постоянный признак данных частей речи, имеющих форму либо настоящего времени (создающий), либо прошедшего (строивший). Наблюдается также наличие возвратной формы (признавшийся).

Для него характерно присутствие двух залогов — страдательного и действительного. Страдательные причастия обозначают признак предмета, испытывающего на себе действие (полученная посылка – посылку получили). Действительные же отражают признак предмета, самостоятельно производящего действие (бегущий человек – тот, кто сам бежит).

Из всего вышесказанного следует вывод: данная часть речи обозначает признак предмета по действию, проявляющийся во времени.

Деепричастие

Термин возник в 18 веке, имеет значение «отношения к действию», на что указывает первая часть слова «дее-» (деятель, деяние). В современной грамматике такое наименование имеет часть речи, обозначающая добавочное действие по отношению к основному, выраженному глаголом. Поэтому данной форме присущи глагольные признаки:

- вид совершенный (открыв), несовершенный (закрывая),

- возвратность (притворяясь).

Пожалуй, этим и ограничивается сходство рассматриваемых частей речи, зато имеют место многочисленные отличия.

Чем отличаются

В первую очередь, нужно отметить, что деепричастие не изменяется, то есть не склоняется и не спрягается. Следовательно, в его морфемном составе нет флексии. Напротив, окончания причастий являются их отличительным признаком.

Различить эти глагольные формы помогут вопросы, на которые они отвечают:

- Полное причастие (какой (-ая, -ое, -ие) ?), краткое (каков (-а, -о, -ы) ?).

- Деепричастие (что делая? что сделав? как? каким образом?).

Ещё одно отличие ‑ разная синтаксическая роль. Деепричастие выполняет функцию обстоятельства (Изогнувшись, петляя, вдаль речка.). Краткое причастие является только сказуемым (Открыты двери в мир прекрасных грёз.). Полное может быть:

- определением (Вспенившиеся волны разбивались о высокие, неприступные скалы.),

- частью составного именного сказуемого (Хлеб был заплесневевшим).

Суффиксы

Образование причастий и деепричастий происходит суффиксальным способом.

Деепричастия образуются от глаголов соответствующего вида. Таблица 1.

| Вид | Суффиксы | Примеры |

| Совершенный | -в, -вши, -ши | Бросив, согнувшись, сберёгши |

| Несовершенный | -а (-я), -учи (устаревшие формы) | Считая, крадучись |

Именно суффиксы причастий и деепричастий указывают на принадлежность слов к той или иной части речи.

Важно! При образовании форм совершенного вида не используются суффиксы -а, -я: неправильное употребление: посмотря, правильное: посмотрев.

Деепричастия не образуются от следующих глаголов несовершенного вида:

- заканчивающихся на -чь (беречь, жечь печь и другие),

- имеющих суффикс -ну- (тянуть, гаснуть, крикнуть и другие),

- бежать, колоть, лезть, пахать, хотеть, бить, вить, пить, есть, лить, злить, шить, рвать, ждать, гнуть, спать, лгать.

Условие правильного выбора гласной в суффиксах причастий настоящего времени ‑ знание спряжения глаголов. Таблица 2.

| Причастия настоящего времени | Действительные | Страдательные | ||

| Спряжение глагола | I | II | I | II |

| Суффиксы | -ущ, -ющ | -ащ, -ящ | -ем | им |

| Примеры | стелющий | терпящий | Подгоняемый | Слышимый |

| Исключения | Брезжущий | Движимый |

Обратите внимание! Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов. Отсутствуют формы настоящего времени у глаголов: беречь, брить, будить, звать, писать, пить.

| Причастия прошедшего времени | Действительные | Страдательные |

| Суффиксы | -вш-, -ш- | -ен(н)-, -н(н)-, -т- |

| Примеры | Услышавший, нёсший | Спиленный, изданный, взятый |

Выбор гласной перед -н (н) определяется суффиксом инфинитива:

| Инфинитив | на -ить, еть | на -ать, -ять |

| Гласная перед н (н) | е | а, я |

| Примеры | закаченный (мяч) – закатить | закачанный (воздух) ‑ закачать |

Правописание с НЕ

Обе части речи пишутся с НЕ слитно, если не употребляются без неё, к примеру: невзлюбивший, ненавидя.

В остальных случаях деепричастие с не пишется всегда раздельно, кроме слов с приставкой недо-, имеющей значение «меньше, чем положено», «некачественно», например недосмотрев за ребёнком. Сравните: не досмотрев фильм, то есть не закончив смотреть фильм.

Частицу «не» следует писать раздельно с краткой формой причастий (не вышиты), а также с полной при наличии поясняющих слов (не изданный вовремя роман), отрицания (далеко, вовсе, никогда, нисколько, ничуть и другие) или противопоставления (не начатый, а законченный).

Употребление одной и двух букв «н»

Удвоенная буква -нн- в суффиксах полных причастий пишется, если имеются в наличии:

- приставка: скошенный, сваренный (но: незваный гость),

- зависимые слова: пропаренная в духовке,

- суффиксы -ова-, -ева-, -ирова-: консервированный, обрадованный,

- слово образовано от глагола совершенного вида без приставки (исключение: раненый): лишённый.

В конце кратких форм всегда пишется одна -н-: основан, распакован.

Обособление синтаксически конструкций

Часто встречается такая пунктуационная ошибка ‑ неправильно расставленные знаки препинания в предложениях, содержащих деепричастные и причастные обороты. Причина кроется в неумении отличать их друг от друга, определять границы данных конструкций, находить слово, к которому они относятся.

Выясним, при каких условиях выделяются деепричастный и причастный оборот. Приведем существующие в языке правила с примерами.

Причастный оборот

Поясняет существительное или местоимение, является определением, обособляется, если:

- относится к личному местоимению: Убаюканный нежными словами матери, он крепко спал. Меня, знающего каждую тропинку в окружающей местности, назначили старшим разведгруппы.

- стоит после определяемого существительного: Солдат, оглушённый снарядом, упал на поле боя.

- имеет обстоятельственное значение причины или уступки: Утомившиеся после долгой дороги, туристы продолжали путь. Туристы продолжали путь (несмотря на что?), хотя утомились после долгой дороги. Предоставленные самим себе, дети оказались в трудном положении.

Дети оказались в трудном положении (почему?), поскольку предоставлены самим себе.

Деепричастный оборот

Обозначает дополнительное действие глагола-сказуемого, является обстоятельством, обособляется всегда: Вздымая волны, бушевало море. Старик шёл, прихрамывая на одну ногу.

Важно! Исключением являются обороты, перешедшие в разряд устойчивых выражений, как-то: затаив дыхание, сломя голову, высунув язык, спустя рукава.

Сравните два предложения:

- Высунув язык, собака тяжело дышала (Собака высунула язык).

- Мальчик мчался высунув язык (бежал быстро).

В первом случае в предложении присутствует деепричастный оборот. Во втором ‑ выражение «высунув язык» имеет переносное значение. Оно легко заменяется одним словом, наречием «быстро», следовательно, является фразеологизмом, который не обособляется.

Распространенные грамматические ошибки

Наиболее частая ошибка неправильное согласование причастия с поясняемым словом, вызванная неумением правильно его определять. Это можно наблюдать в следующем примере:

Тихон был безвольным человеком, полностью подчинившийся своей матери ‑ Кабанихе.

Пишущий задал вопрос от слова Тихон, хотя причастие «подчинившийся» поясняет другое слово ‑ «человеком». Правильный вариант звучит так:

Тихон был безвольным человеком (каким?), полностью подчинившимся своей матери ‑ Кабанихе.

Нередко путают страдательные и действительные причастия:

Среди лотерейных билетов был выигранный.

Из написанного получается: билет выиграли, хотя мысль иная: билет выиграл, следовательно, используем слово выигравший.

При употреблении деепричастия важно учесть, что оба действия, основное и добавочное, должны относиться к одному лицу. Если этого не сделать, получим подобные фразы: Постигая глубину духовных ценностей, у героя менялось мировоззрение.

Добавочное действие, выраженное деепричастием, относится не к герою, который производит действие, а к слову «мировоззрение».

Правильный вариант: Постигая глубину духовных ценностей народа, герой изменял своё мировоззрение.

По той же причине нельзя использовать данную часть речи в безличных предложениях, передающих состояние, а не действие: Обманув маму, детям стало плохо.

Причастие и деепричастие: в чем разница? Причастный и деепричастный оборот простое объяснение

Вывод

Речь образованного человека невозможно представить без глагольных форм. Первые помогают развёрнуто, всесторонне охарактеризовать предмет. Вторые дают возможность упростить речь, заменить ряд однородных сказуемых, обозначающих не главное действие, а второстепенное, добавочное. Если вы научитесь разбираться в деепричастиях, то сможете сделать свою речь красивой, яркой, понятной, что немаловажно для достижения успеха в жизни.

Лекция «Глагол причастие деепричастие»

ТЕМА. Глагол, причастие, деепричастие.

1. Глагол как самостоятельная часть речи.

1.1.Грамматические категории глагола.

2.Причастие как глагольная форма

2.1.Грамматические категории причастия.

3.Деепричастие как глагольная форма.

3.1.Грамматические категории деепричастия.

Язык – это история народа. Язык – это путь

цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбережение

русского языка является не праздным занятием от нечего делать,

но насущной необходимостью.

Глагол — самостоятельная часть речи, обозначающая действие. Значение действия отражается в вопросах: что делать? что делает? что сделать? что сделает?

Основными грамматическими категориями глагола являются: 1) вид, переходность/непереходность, залог; 2) наклонение, время, лицо, число. Изменение глагола по лицам и числам называется спряжением.

Глагол — одна из самых больших частей речи в русском языке.

Глагол является организующим центром предложения и имеет самую многочисленную систему форм.

Инфинитив. Начальной формой глагола является инфинитив (неопределенная форма глагола). Инфинитив называет действие вне его отношения к лицу (производителю действия) и моменту речи.

Инфинитив отвечает на вопросы: что делать? (писать, говорить), что сделать? (написать, сказать). Это неизменяемая форма глагола, поэтому в предложении может быть подлежащим (Читать — всегда полезно); определением, дополнением, может входить в состав глагольного сказуемого — сложное глагольное сказуемое) и т. д.

Показателем инфинитива являются суффиксы -ть, -ти, -чь (беречь), -сть, -сти (вести — вед-у).

Инфинитив характеризуют: категория вида, переходность/непереходность, возвратность/невозвратность.

Способностью управлять определенным падежом обладают все формы глагола, в том числе инфинитив

Виды глагола. В современном русском языке выделяют глаголы совершенно

Глаголы несовершенного вида обозначают длительное дей

Глаголы совершенного вида обозначают законченное действие и отвечают на вопросы: что сделать? что сделает?

Глаголы несовершенного вида имеют формы настоящего, прошедшего и будущего сложного времени. Глаголы совершенного вида имеют формы прошедшего и будущего простого времени.

Переходность / непереходность глагола. Глаголы бывают переходными и непереходными.

Переходные глаголы обозначают действие, которое направляется на объект, выраженный винительным падежом без предлога (прямое дополнение) (оставлю дом, отдам книгу).

Непереходные глаголы не могут иметь при себе прямое дополнение (ср.: препятствовать движению — непереходный, тормозить движение — переходный).

Дополнение при непереходном глаголе может быть выражено любым косвенным падежом с предлогом и без (кроме винительного падежа без предлога). Такое дополнение называется косвенным.

Возвратные глаголы. Возвратными глаголами называются глаголы с постфиксом -сь (-ся): учиться, трудиться, бороться. По происхождению -ся — это возвратное местоимение себя (себе) и -ся. Ср.: одевать себя

Наклонение глагола. Наклонение глагола выражает отношение действия к действительности.

В современном русском языке глаголы имеют три наклонения: изъявительное, повелительное, сослагательное.

Изъявительное наклонение обозначает действие как реальный факт, протекающий во времени, т. е. действие, которое происходило, происходит или будет происходить в будущем: Мы разошлись на полпути. (Н. Некрасов); Я не унижусь пред тобою. (М. Лермонтов).

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию: Не волнуйся, не плачь, не труди сил иссякших и сердца не мучай. (Б. Пастернак)

Сослагательное (условное) наклонение обозначает действие, которое могло бы иметь место при каких-то определенных условиях, или действие желательное: О, если бы я только мог, хотя отчасти я написал бы восемь строк о свойствах страсти. (Б. Пастернак)

Категория времени глагола. В современном русском языке различаются три формы времени глагола: настоящее (читает), прошедшее (читал), будущее (будет читать).

Категория времени показывает на отношение действия к моменту речи.

Формы времени имеют только глаголы в изъявительном наклонении.

Спряжение глагола. Спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении в настоящем

В зависимости от характера личных окончаний выделяют 2 спряжения. Если окончание глагола ударное, то спряжение определяется по окончанию.

Ко П спряжению с безударными личными окончаниями относятся все глаголы на –ить (кроме брить, стелить), а также 4 глагола на -ать: слышать, гнать, держать, дышать и 7 глаголов на -еть: смотреть, обидеть, видеть, ненавидеть, вертеть, зависеть, терпеть.

Остальные глаголы с безударными личными окончаниями

Две основы глагола. Формообразование глагола

В отличие от других частей речи у глагола выделяется не одна, а две основы:

а) основа инфинитива — слыша-ть,

б) основа настоящего времени — слыш-ат (3 л., мн. ч)

Чтобы получить основу инфинитива, нужно отбросить суффиксы -ть, -ми: писать — писа-, любить — люби-. От основы инфинитива образуются формы прошедшего времени, включая причастие, при этом сохраняется гласная основы: услыша-ть, услыша-л, услыша-вший.

В большинстве случаев основа инфинитива совпадает с основой прошедшего времени.

Чтобы получить основу настоящего времени, нужно отбросить окончание в форме 3-го л. мн. ч.: слышат

Морфологический разбор глагола

2.Начальная форма (инфинитив).

3.Постоянные признаки: а) вид глагола; б) возвратный/невозвратный;

в) переходный/непереходный; г) спряжение.

4. Непостоянные признаки: а) наклонение; б) время (если есть); в) лицо (если есть);

г) число; д) род (если есть).

5. Функция в предложении.

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым. (С. Есенин)

1.Жалею — глагол, так как обозначает действие и отвечает на вопрос: что делаю?

2.Начальная форма — жалеть.

3.Постоянные признаки: а) несовершенный вид; б) невозвратный; в) переходный;

4.Непостоянные признаки: а) изъявительное наклонение; б) наст. вр.; в) перех.;

5. В предложении является сказуемым.

Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и сочетает в себе признаки глагола с признаками прилагательного: Мне вас не жаль, года весны моей, протекшие 6 мечтах любви напрасной, мне вас не жаль, о таинства ночей, воспетые цевницей сладострастной. (А. Пушкин) Причастие отвечает на вопрос: какой?

Причастия образуются от глагольной основы: бегущий

Для причастий характерны следующие грамматические признаки глагола:

2) возвратность/невозвратность: умывающий (невозвр.); умывающийся (возвр.);

З) вид (причастия сохраняют тот же вид, что и глаголы, от которых они образованы): читающий (несов. в.)

4) время: бегущий (наст. в.); бежавший (прош. в.); формы будущего времени у причастий нет.

Причастия делятся на действительные и страдательные: прочитавший (действ.), прочитанный (страд.), читающий (действ.), читаемый (страд.).

Для причастий характерны следующие грамматические при

1) род: бегущий (м. р.); бегущая (ж. р.); бегущее (ср. р.);

2) число: бегущий (ед. ч.); бегущие (мн. ч.);

З) падеж: бегущий, бегущего, бегущему, бегущий, бегущим, о бегущем.

Страдательные причастия прошедшего времени могут иметь полную и краткую формы: прочитанная (мною) книга — книга прочитана, В предложении причастия выполняют функцию согласованного определения (полные причастия): Смиренный парус рыбарей, твоею прихотью хранимый. (А. Пушкин), а также могут входить в составное именное сказуемое в качестве именной части (полные и краткие причастия): Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. (Д. Лихачев)

Морфологический разбор причастия

Морфологический разбор причастия

2.Начальная форма (им. п., ед. ч., м. р.).

3.Постоянные признаки: а ) вид; б) действительное или страдательное; в) время.

4.Непостоянные признаки: а) полное или краткое; б) род; в) число; г) падеж.

5. Функция в предложении.

И только что сумрак разгонит Денница, смолкает зарей отрезвленная птица, — и счастью и песне конец. (А. Фет)

1.Отрезвленная — особая форма глагола — причастие, так как обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопрос: какая?

2. Начальная форма — отрезвленный.

3.Постоянные признаки: а) сов. в.; б) страдательное; в) прош. в.

4.Непостоянные признаки: а) полная форма; б) жен.р.; в) ед. ч.; г) им. п.

5.В предложении является согласованным определением.

1. Действительные причастия настоящего времени об

2. Действительные причастия прошедшего времени

З. Страдательные причастия настоящего времени образуются от основы настоящего времени глаголов I спряжения при помощи суффиксов -ем- (-ом-) и П спряжения при помощи суффикса -им-: посыла-емый; слышимый.

4. Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основы инфинитива глагола (или от основы глагола про

Деепричастие — неспрягаемая, неизменяемая форма глагола,

Деепричастия отвечают на вопросы: как? каким образом? почему? что делая? что сделав? и т. д.

Деепричастию свойственны следующие грамматические признаки глагола:

1) вид: читая (несов. в.) — прочитав (сов. в.);

2) переходность/непереходность: разгонять тучи — разгоняя тучи; препятствовать движению — препятствуя движению.

Деепричастия не имеют категории времени.

Как и наречия, деепр

1) не изменяются: думая (ср.: завтра);

2)примыкает: читать сидя (ср.: читать вслух);

З) выражают обстоятельственные значения: лежать, закрыв глаза и отвернувшись к стене (обстоятельства образа действия) — ехать вперед (обстоятельство места).

В предложении деепричастия могут выполнять функцию обстоятельства: Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. (А. Пушкин)

1. Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени глагола при помощи суффикса -а (-я): читать > чита-ют > чита-я; кричать > кричат > крич-а.

2. Деепричастия совершенного вида образуются от основы инфинитива глагола при помощи суффиксов -3, -вши, -ши: сдела-ть > сдела-в, села-вши; принес-ти > принес-ши.

В произведениях устного народного творчества употребляются деепричастия несовершенного вида с суффиксом -учи (-ючи): Ты живи себе гуляючи за работницей женой, по базарам разъезжаючи, веселися, песни пой. (Н. Некрасов) В современном русском литературном языке сохранилось только одно деепричастие с этим суффиксом — будучи.

Морфологический разбор деепричастия Порядок разбора

2.Начальная форма (инфинитив глагола).

3.Вид (совершенный, несовершенный).

4.От какой основы глагола и с помощью какого суффикса образовано.

5Функция в предложении.

Умирая, не скажу: была. (М. Цветаева)

1.Умирая — особая форма глагола — деепричастие, так как обозначает добавочное действие по отношению к основному, передаваемому глаголом-сказуемым, и совмещает признаки глагола и наречия.

2.Начальная форма — умирать.

4.Деепричастие образовано от основы настоящего времени глагола посредством суффикса -а (-я): умирать >умира-ют >умира-я.

5.В предложении является обособленным обстоятельством времени.

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

источники:

http://tvercult.ru/obrazovanie/pravilnoe-pravopisanie-chto-takoe-prichastie-i-deeprichastie-pravila-s-primerami

http://infourok.ru/lekciya-glagol-prichastie-deeprichastie-5209202.html

Как пишется слово?

Если вы хотите узнать, как правильно пишется какое-либо слово, необходимо узнать какой частью речи оно является. Затем найти правило русского языка, которое определяет правописание. Давайте разбираться.

Правильно писать:

«НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ»

Иные варианты написания слова «неподготовленный»

Здесь мы приводим все формы слова, склонение по падежам (если это возможно с точки зрения правил русского), единственное и множественное число слова неподготовленный

Базовая форма слова НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ

| Ед. число | Мн. число | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Жен. род | Средний род | |||

| Им. | норм. | неподготовленный | неподготовленная | неподготовленное | неподготовленные |

| прев. | — | — | — | — | |

| Род. | норм. | неподготовленного | неподготовленной | неподготовленного | неподготовленных |

| прев. | — | — | — | — | |

| Дат. | норм. | неподготовленному | неподготовленной | неподготовленному | неподготовленным |

| прев. | — | — | — | — | |

| Винит. одуш. |

норм. | неподготовленного | неподготовленную | неподготовленное | неподготовленных |

| прев. | — | — | — | — | |

| Винит. неодуш. |

норм. | неподготовленный | неподготовленную | неподготовленное | неподготовленные |

| прев. | — | — | — | — | |

| Тв. | норм. | неподготовленным | неподготовленной, неподготовленною |

неподготовленным | неподготовленными |

| прев. | — | — | — | — | |

| Пред. | норм. | неподготовленном | неподготовленной | неподготовленном | неподготовленных |

| прев. | — | — | — | — | |

| Кр. прил. | неподготовлен | неподготовленна | неподготовленно | неподготовленны | |

| Сравнит. ст. | неподготовленнее, неподготовленней, понеподготовленнее, понеподготовленней |

Например

Интуиция не посещает неподготовленный разум.

Неподготовленный штурм – это всегда большие жертвы.

– И на троне окажется неподготовленный царь.

крайне (не)обдуманное решение, совершенно (не)подготовленный ученик, совершенно (не)подготовленный к уроку ученик. он ни на что (не)способен

Question

крайне (не)обдуманное решение, совершенно (не)подготовленный ученик, совершенно (не)подготовленный к уроку ученик. он ни на что (не)способен, сделка (не)действительна, нисколько (не)интересный фильм, давно (не) употребляемые слова, фильм (не)интересен, никем (не)победимый, чувства (не)забыты, (не)забываемое мною чувство, долго (не)забываемый вечер.

Как пишется “Не”, слитно или раздельно?

in progress

0

russkii yazyk

1 год

2021-07-29T10:40:16+00:00

2021-07-29T10:40:16+00:00 1 Answers

0 views

0

- Главная

- ПРАКТИКА. Тесты, книги, пособия

- Первый — последний

- Карты. Походы князя Святослава.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ПРАВИЛО ПО ШКОЛЬНОМУ УЧЕБНИКУ.

Не пишется раздельно:

1) с краткими причастиями;

2) с полными причастиями, при которых есть зависимые слова или противопоставление с союзом а.

Не пишется слитно с полными причастиями:

1) если без не они не употребляются;

2) если при них нет зависимых слов и нет противопоставления с союзом а.

Недоумевающий взгляд (без не не употребляется).

Незакончившееся собрание (нет зависимого слова и противопоставления).

Пример рассуждения.

(Не) просохшая после дождя земля. При полном причастии просохшая есть зависимые слова: не просохшая (после чего?) после дождя. Значит, не здесь следует писать раздельно: не просохшая после дождя земля.

ПОДРОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВИЛА + ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ.

Случаи РАЗДЕЛЬНОГО написания причастий с НЕ.

- С краткими причастиями.

Примеры

Работа выполнена, рукопись не отредактирована, цитаты не проверены.

- С полными причастиями, при которых есть зависимые слова.

Примеры.

Работа, не выполненная как? до конца.

Цитаты, не проверенные кем? учителем.

ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ!

Если при причастии есть только одно зависимое слов и это слово – наречие меры и степени, то такое причастие пишется слитно.

Примеры.

Совсем нерешённая проблема, совершенно неподготовленная рукопись.

Сравните.

Совершенно не подготовленная к чему? к набору рукопись, совсем не решённая до каких пор? до сих пор проблема.

- С полными причастиями, при которых есть противопоставление с союзом а.

Примеры.

Работа не выполненная, а только начатая.

Не законченный, а только начатый рассказ.

Случаи СЛИТНОГО написания причастий с НЕ.

- Если причастия не употребляются без НЕ.

Пример.

Недоумевающий взгляд.

- Если при причатиях нет зависимых слов и нет противопоставления с союзом а (то есть нет случаев раздельного написания).

Примеры.

Непроверенные сочинения,

незамеченные опечатки,

непрочитанная рукопись.

Для любознательных.

Случай № 1.

Отличайте причастия от отглагольных прилагательных. Написание слов с НЕ зависит и от того, к какой части речи они относится.

СРАВНИМ.

Полные формы причастий и прилагательных.

Неподходящие для южных культур условия. (Неподходящие – то есть малопригодные, причастие в значении прилагательного).

Примеры слов, не подходящие под общие правила.

(Не подходящие – не с причастием, то есть слова не подходят под правила, причастие можно легко заменить глаголом).

Случай № 2.

Краткие формы причастий и прилагательных.

Ученик неподготовлен. (Прилагательное, пишется слитно, можно заменить полной формой – неподготовленный, это признак, качество).

Доклад не подготовлен. (Причастие, доклад не подготовили, признак по действию).

неподготовленный

- неподготовленный

-

неподготовленный

Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — М.: Русский язык.

.

1998.

Синонимы:

Смотреть что такое «неподготовленный» в других словарях:

-

неподготовленный — неискушенный, неопытный; мало каши ел, малоопытный, ненатренированный, скороспелый, начинающий, неоперившийся, экспромтный, неготовый, необстрелянный, пороху не нюхал, зеленый, малоподготовленный, необученный, незрелый, чистенький, желторотый… … Словарь синонимов

-

неподготовленный проводник — Проводник отрезанный и с удаленной изоляцией для вставки в вывод. Примечание. К неподготовленным относятся проводники, форма которых изменена для вставки в вывод или жилы которых скручены для упрочнения конца [ГОСТ Р 50030.1 2000 (МЭК 60947 1… … Справочник технического переводчика

-

неподготовленный проводник — 3.102 неподготовленный проводник: Отрезок провода, с конца которого снята на определенную длину изоляция, для подсоединения к выводу. Примечание Проводник, имеющий такую форму, которая позволяет легко вводить его в контактный зажим, или жилы,… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

-

Неподготовленный — прил. 1. Не получивший нужной подготовки. 2. Не приготовленный заранее, предварительно. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

-

неподготовленный — неподгот овленный … Русский орфографический словарь

-

неподготовленный — … Орфографический словарь русского языка

-

неподготовленный — Syn: см. неискушенный, см. неопытный … Тезаурус русской деловой лексики

-

неподготовленный — ая, ое. 1. Не имеющий нужной подготовки, не прошедший подготовки. Н. лектор. Н ые бойцы, альпинисты. // Недостаточно образованный. Н. слушатель этих лекций не поймёт. 2. Не готовый, не годный для чего л. Н. доклад, спектакль. Н ое выступление. ◁… … Энциклопедический словарь

-

неподготовленный — ая, ое. см. тж. неподготовленно, неподготовленность 1) а) Не имеющий нужной подготовки, не прошедший подготовки. Неподгото/вленный лектор. Н ые бойцы, альпинисты. б) отт. Недостаточно образова … Словарь многих выражений

-

неподготовленный — не/под/готовл/енн/ый … Морфемно-орфографический словарь

Правильно: ученик неподготовлен к экзаменам, ученик неподготовлен

Пояснение

1. Парные причастия и отпричастные прилагательные (общая информация по теме)

В общем случае это тема парных причастий и отпричастных прилагательных. В полной форме и при отсутствии зависимых слов нет необходимости в их различении, так как НЕ и с причастиями, и с прилагательными в этом случае пишется слитно.

В краткой форме и при наличии зависимых слов НЕ пишется раздельно с причастиями и слитно с прилагательными.

Примеры

Причастие: несдержанное обещание, не сдержанное другом обещание, обещание не сдержано.

Слово является причастием, если обозначает признак по действию; можно подобрать слово в Т.п., обозначающее производителя или орудие действия; прямое значение слова, нельзя подобрать синонимичное прилагательное, нет однородных отношений с прилагательными.

Прилагательное: несдержанные (вспыльчивые) люди, несдержанные в общении люди, люди несдержанны.

Слово является прилагательным, если обозначает качественный признак;

нельзя подобрать зависимое слово в Т.п., обозначающее производителя или орудие действия; переносное значение слова, можно подобрать синонимичное прилагательное, возможны однородные отношения с прилагательными: несдержанный, вспыльчивый

2. Особенности пары «неподготовленный доклад — неподготовленный ученик»

(1) Обычно переносного значення глагола нет в словаре, поэтому прилагательное образуется не от глагола, а переходом причастия в прилагательное. Так, глагол «сдержать» имеет только прямое значение (сдержать обещание).

СДЕРЖАТЬ, св. 1.4. что. Исполнить (обещанное). С. обещание, клятву. С. своё слово (сделать то, что обещал).

(2) Но у глагола «подготовить» разные значения отмечены уже в словаре:

ПОДГОТОВИТЬ, 1. Заранее привести в порядок всё необходимое для использования, применения, употребления. Надо п. вагоны для погрузки. П. лекцию, роль, собрание. 2. Послужить основой чего-л., создать, сформулировать. Будни подготовили праздники. 3. (нсв. также готовить). Дать необходимые знания, навыки кому-л. для чего-л., обучить кого-л. для какой-л. деятельности, развить. П. к экзаменам.

3. Вывод

Поэтому прилагательное «неподготовленный» образуется непосредственно от глагола (не от причастия), соответственно, там нет обычных признаков парных выражений, то есть нет ПЕРЕНОСНОГО значения.

Но есть принципиально разные значения, поэтому различать эти значения НЕОБХОДИМО. Подготовить доклад — это создать доклад, подготовить ученика — это дать ему нужные знания (качественное изменение). Поэтому мы различаем эти значения с помощью разной формы письма: ученик неподготовлен, неподготовленный к экзамену ученик — доклад не подготовлен, доклад не подготовлен к указанному сроку.

Именно это отличие вызывает много трудностей в понимании данной темы, когда ошибаются даже хорошо знающие язык люди, а учащимся тем более сложно усвоить этот материал.

Морфологический разбор причастия

Морфологический разбор причастия