Сложение основ

Сложение основ – это способ словообразования от двух и более основ. В большинстве случаев в сложении основ принимает участие соединительный гласный (наиболее употребительными являются [о] и [э]), а также наблюдается фиксированный порядок слов: лес-о-степь, засух-о-устойчив-ый. Сложные слова характеризуется единым словесным ударением. Иногда сложение основ происходит без интерфикса: Новгород. В целом значение сложного слова складывается из значений его составляющих: лесозаготовка – это заготовка леса и так далее.

Среди сложных слов есть и те, значение которых не равно сумме составляющих, такие слова нельзя интерпретировать исходя из значений их компонентов: первоистоник, самопроверка, вертолет.

При сложении основ важную роль играет морфологическая природа первого компонента, в качестве которого могут выступать:

-

существительные с усеченной производящей основой: энергоснабжение;

-

прилагательные с полной производящей основой: сухофрукты;

-

прилагательные с усеченной производящей основой: телерепортаж;

-

связанные компоненты интернационального характера (которые не употребляются как самостоятельные слова, но и не являются сокращениями слов и не могут классифицироваться как аффиксы): аэрофлот, неореализм.

Немоногичсленны глаголы, образованные сложением основ: самоопределяться, взаимодействовать, злоупотреблять.

Сложение основ может сопровождаться суффиксацией, такой способ часто называют сложносуффиксальным: мореплаватель, жизнелюбец. Для отграничения сложения основ от сложносуффиксального способа можно использовать следующие операции: мысленно отбросить суффикс и (затем, отдельно) первый компонент слова, и, если слова не получится, мы имеем дело со сложносуффиксальным способом.

В ряде случаев сложение основ сопровождается нулевой суффиксацией: книголюб, маслодел. Отмечают и возможность параллельного образования слов с нулевым суффиксом и с материализованным суффиксом: узколистый и узколистный.

В русском языке также отмечаются слова, которые образованы от двух мотивированных, но пишутся через дефис: диван-кровать, вагон-ресторан, что свидетельствует о недавнем образовании этих слов. Некоторые исследователи не относят такие слова к представителям сложения основ, а называют составными.

Примеры сложных слов

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 95.

Обновлено 9 Октября, 2022

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 95.

Обновлено 9 Октября, 2022

Сложение — один из самых продуктивных способов образования новых слов в русском языке. Правила, по которым образуются сложные слова, очень разнообразны. Сложные слова могут состоять из целых слов, образовавших смысловое и грамматическое единство, и из начальных букв или звуков слов. Сложные слова имеют собственное лексическое значение и грамматические особенности.

Способы образования сложных слов в русском языке, сложные слова, примеры

- Сложение целых слов без соединительной гласной.

Иссиня-чёрный, плащ-палатка, горе-злосчастье, диван-кровать, ковёр-самолёт, генерал-лейтенант, машинно-тракторный, кафе-бар, киловатт-час, школа-интернат, северо-восток, Петропавловск-Камчатский.

Род таких сложных слов определяют по первому слову, если обе части изменяемые. С первым словом согласуют определения и сказуемые в предложении. Плетёное кресло-качалка стояло на веранде. Если одна из частей не изменяется, род существительного определяется по изменяемому слову. Новый спа-салон расширил спектр услуг.

- Сложение основ при помощи соединительное гласной.

Пешеход, нефтеносный, очевидно, стометровый, девяностолетний, грязеводолечебница, путепровод, водонепроницаемый, бронебойный, скалолаз, Верхнеуральск, Нижнекамск, дальневосточный, мореход, зверолов, солнцезащитный, благодарность, душеспасительный, босоногий.

Иногда вместо соединительной гласной выступает окончание первого слова. Так произошло в словах: себялюбивый, сорокаведёрный, двумястами, трёхметровый, сумасшедший. А если первая часть сложного слова является неизменяемым словом, то гласные О или Е, на которые оно заканчивается, не считаются соединительными: кинотеатр, кофемолка.

- Сложение части основы и целого слова.

Детсад, ветврач, стенгазета, спортзал, промзона, медпункт, роддом, спецодежда, военврач, замминистра, сухпаёк, допзапас, комроты, госзакупки, сельхозтехника.

- Соединение частей основ.

Местком, главред, завхоз, худрук, главком, зампред, спецкор, ликбез, , новояз, комбат, морпех, самиздат.

- Аббревиация (сложение начальных букв или звуков слов, которые входят в словосочетание, являющееся названием организации, административного органа, учреждения и пр.). Аббревиатуры позволяют кратко назвать объект, название которого является словосочетанием.

ЛДПР, ФСБ, ФИО, РФ, МГИМО, загс, ОГПУ, МВД, нэп, МХАТ, гэс, лэп, ОБЖ, загс, вуз.

Слова-аббревиатуры, их грамматические признаки

Слова-аббревиатуры получили широкое распространение с начала прошлого века. Их значение складывается из значений слов, которые входят в словосочетание, подвергшееся аббревиации. Род и число определяется по главному слову в словосочетании. ООН женского рода, поскольку это организация (ООН предприняла…). ВМФ — мужского, это флот (ВМФ направил свои суда…). У аббревиатуры США нет рода, поскольку главное слово в этом сочетании (штаты), стоит в форме множественного числа. (США объявили…). Среди аббревиатур очень мало склоняемых слов. В основном это те, которые образованы сложением звуков: вуз — учиться в вузе, загс — возле загса.

Что мы узнали?

Примеры способов образования сложных слов очень разнообразны. Сложные слова образуются из простых и сложных словосочетаний (5 класс — пятиклассник, отдел внутренних дел — ОВД), из целых слов (прядильно-ткацкий) и из частей их основ (луноход, сухофрукт, минфин, ООН).

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Мариаме Арзуманян

5/5

Оценка статьи

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 95.

А какая ваша оценка?

ВикиЧтение

Современный русский язык. Практическое пособие

Гусева Тамара Ивановна

6.28. Образование прилагательных путем сложения основ

Сложение основ – способ образования на базе двух или более мотивирующих основ. Опорным является последний компонент сложного слова; он служит для морфологического оформления слова и зачастую является семантическим стержнем слова. Например: огнеупорный, водоупорный – основной компонент несет значение противостояния какой-либо субстанции, семантика первой основы выполняет уточняющую функцию. Классификация лексем, полученных путем сложения основ, опирается на характер взаимодействия нескольких основ слова.

В первом случае основы могут находиться в относительно равноправных отношениях – отношениях сочинения. Как правило, такие сложные слова пишутся через дефис; между основами можно вставить союз и: физико-математический, информационно-аналитический.

Во втором случае могут возникать отношения подчинения на базе двух слов, из которых одно зависит от другого: водонапорный – напор воды, радиоволновый – относящийся к волнам радио.

Основы, образующие сложные прилагательные, могут объединяться преимущественно посредством интерфикса – соединительного гласного о либо е ( огнезащитный). Сложение основ без интерфиксации возможно только у существительных (Сталинград, кресло-качалка). Для прилагательных интерфиксация необходима даже в том случае, если основы соединены дефисом (физкультурно-оздоровительный, весенне-полевой).

Сложение может выступать в сочетании с суффиксацией. В этом случае образование мотивированного слова происходит на базе двух основ с одновременной суффиксацией опорной основы; суффикс выполняет классифицирующую функцию. Такой способ называют также сложносуффиксальным. Сложносуффиксальные прилагательные содержат суффиксы —н– и -ск-: ледоходный, старомосковский. Сложение может сочетаться с нулевой суффиксацией: темноволосый, многоязыкий.

В качестве словообразовательных средств в сложении выступают:

1) интерфикс;

2) строгий порядок компонентов, где морфологически оформляющий компонент расположен всегда в конце слова;

3) единое главное ударение.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ

СЕВЕРНЫМ МОРСКИМ ПУТЕМ

Хотя по частям северо-восточный проход из Атлантического в Тихий океан был открыт по существу еще в XVIII веке благодаря героической работе Великой Северной экспедиции, но сквозное прохождение этой трассы, соединяющей два океана, совершено только во

Профилактика – основа основ

Профилактика – основа основ

Как правильно сидеть

При продолжительных занятиях за письменным столом сидеть следует прямо, не наклоняя вперед голову или верхнюю часть туловища, чтобы не напрягать мышцы спины. Спина плотно прилегает к спинке стула, а основание

Основа основ

Основа основ

Белок – основа любого живого организма. Если убрать из организма воду, то больше половины сухого остатка будет белком. Все белки – полимеры, состоящие из цепочки аминокислот. В состав белка, кроме вездесущих углерода, водорода и кислорода, всегда входит азот,

Мы пойдем другим путем

Мы пойдем другим путем

Слова, которые, согласно советской традиции, произнес юный Владимир Ильич Ульянов (Ленин, 1870—1924), узнав о казни (1887) своего старшего брата, революционера-народовольца Александра Ульянова, который вместе со своими товарищами был осужден за

Начнем с основ

Начнем с основ

Ваши первые шаги в создании новой презентации заключаются в том, чтобы сделать пустую презентацию, определить местонахождение изображений и добавить те, которые Вы хотите включить в презентацию. В быстром введении Вы изучили, как добавить целую папку

Совершенствование правовых основ денежного обращения

Совершенствование правовых основ денежного обращения

В бумажно-денежной системе вопрос о правовой дефиниции денег не возникал. Деньги были объектом собственности. Они принадлежали тому, у кого они были. Хранитель денег мог их использовать для оплаты, передавая другому,

Три типа сложения и три системы питания

Три типа сложения и три системы питания

Когда человек приходит в бодибилдинг или фитнес, я рекомендую ему прежде всего определить свой тип телосложения. Для этого необходимо сделать антропометрические замеры, определить соотношение жира и мышечной массы, позаботиться о

Часть I. Основы основ

Часть I. Основы основ

1. Дело, которым мы занимаемся

Человек велик не тем, что он представляет собой в данный момент, а тем, что он делает для себя возможным.

Ауробиндо Гхош

Из выступления автора перед юными литераторами, учащимися общеобразовательных школ г.

Развитие научно-теоретических основ физического воспитания

Развитие научно-теоретических основ физического воспитания

Просветительская деятельность российской интеллигенции во второй половине XIX – начале XX века во многом способствовала формированию отечественной науки о физическом воспитании. Целая плеяда блестящих умов

Формирование идеологических основ советской системы физического воспитания

Формирование идеологических основ советской системы физического воспитания

Советская система физического воспитания строилась на базе идеологических (идейно-теоретических), организационно-управленческих, научно-методических и программно-нормативных основ, а также

5.6. Членимость и производность основ

5.6. Членимость и производность основ

Слова русского языка различаются по строению основы, или морфологическому составу.Основы всех знаменательных слов по своему морфологическому составу делятся на две группы: основы непроизводные и производные. Слова вода, гора имеют

5.9. Соотносительность производной и производящей основ

5.9. Соотносительность производной и производящей основ

Вновь образуемые в русском языке слова по своей структуре – слова с производной основой. Каждое производное слово имеет свое производящее слово, т.е. родственное (однокоренное) слово, более простое по значению и

6.24. Образование имен прилагательных. Продуктивные способы образования имен прилагательных

6.24. Образование имен прилагательных. Продуктивные способы образования имен прилагательных

В именах прилагательных представлены следующие способы словообразования: суффиксация, префиксация, сложение, сращение, а также смешанные способы: префиксально-суффиксальный,

Что такое сложение как способ словообразования

Образование новых слов в русском языке происходит при помощи семи основных способов словообразования. К ним относят: приставочный способ, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксальный, переход одной части речи в другую и сложение.

Сложение представляет собой такой способ словообразования, при котором новое слово возникает в результате слияния двух или более других слов или их частей. Этот способ образования слов можно разделить еще на несколько разновидностей.

Основой слова принято считать все слово за исключением окончания. Сложение основ подразумевает появление нового слова из основ двух (иногда больше) других слов. Часто при этом между основами появляется соединительная гласная. Например:

теплоход = основа «тепл» (от «теплый») + соединительная гласная «о» + основа «ход» (от «ходить»);

мореплаватель = мор + е + плав;

рыжеволосый = рыж + е + волос;

самолет = сам + о + лет;

самолетостроение = сам + о + лет + о + строен;

пешеход = пеш + е + ход

Иногда сложение основ происходит без соединительной гласной. Например:

физкультура = физ (от «физическая») + культур

Ленинград= Ленин + град

В результате сложения основ образуется слово не с одним, а с двумя или более корнями. Такое слово называют сложным.

Следует помнить, что в русском языке существует только две соединительные гласные: «о» и «е». Поэтому употребление в словах, образованных сложением, между основами других гласных (обычно «а» и «и») будет являться орфографической ошибкой.

При этой разновидности сложения слова складываются целиком, образуя новое. Получившееся составное слово нужно писать через дефис. Например: диван-кровать, плащ-палатка, школа-интернат, кисло-сладкий, красно-коричневый,

В данном случае складываются части разных слов или же часть слова и целое слово. Например:

завуч = заедующий учебной частью;

колхоз = коллективное хозяйство;

ПГТУ = пермский государстенный технический университет;

роддом = родильный дом;

медсестра = медицинская сестра;

профпригодность = профессиональная пригодность

Слова, образованные таким образом, называют сложносокрщенными или аббревиатурами, а сам способ — аббревиацией. Иногда аббревиацию относят к отдельному от сложения виду словообразования.

Видео по теме

Источники:

- Генон

- Басенко.ру

Сложение как способ словообразования. Примеры

Сложение — это морфологический способ образования сложных слов путем соединения целых слов, их частей, начальных букв и звуков. Способом сложения в русском языке образуются существительные.

Выясним, что такое сложение как способ образования новых слов, рассмотрев способы соединения двух производящих основ в единое целое.

Наиболее плодотворно слова образуются морфологическим способом, который осуществляется присоединением к производящей основе различных аффиксов (приставки, суффикса, постфикса) и их комбинаций. Новое слово можно получить более сложным способом, а именно сложением.

Что такое сложение в словообразовании?

Рассмотрим суть метода сложения как одного из эффективных морфологических способов словообразования. Сам термин «сложение» прозрачно говорит о том, что что-то с чем-то складывается.

С помощью сложения возникают только сложные слова. В словотворчестве участвуют как целые слова, так и их части и даже начальные буквы и звуки словосочетаний. В связи с этим можно указать следующие виды словосложения:

1. в единое целое складываются два самостоятельных слова. Этот процесс словообразования осуществляется двумя способами:

а) без соединительной гласной

- вагон-ресторан;

- физик-ядерщик;

- грусть-тоска;

- друзья-приятели;

б) с соединительной гласной

- пен о стекло;

- шлак о блок;

- звук о режиссёр;

- хлеб о завод;

- бур е вестник;

- юг о -восток;

2. соединение части слова с целым словом

- заведующий складом → завскладом;

- заместитель декана → замдекана;

- танцевальный зал → танцзал;

- ветеринарный врач → ветврач;

3. сложение сокращенных основ слов

- физический факультет → физфак;

- заведующий гаражом → завгар;

- городской отдел здравоохранения → горздрав;

4. сложение названий начальных букв словосочетаний

- автоматическая телефонная станция → АТС (а, тэ, эс);

- независимое телевидение → НТВ (эн, тэ, вэ);

- военно-воздушные силы → ВВС (вэ, вэ, эс);

- морской военный флот → МВФ (эм, вэ, эф);

- жизнь знаменитых людей → ЖЗЛ ( жэ, зэ, эл);

5. сложение начальных звуков слов

- государственный институт театрального искусства → ГИТИС;

- московский автомобильный завод → МАЗ;

- средства массовой информации → СМИ

Сложение сокращённых основ слов, букв и звуков образует новое слово, которое называется аббревиатурой.

Как отличить сложение от суффиксации?

При словообразовательном разборе слова, а также выполняя тестовое задание по русскому языку, важно не принять любое сложное существительное или прилагательное за образование способом сложения.

Многие лексемы являются производными от сложных слов с помощью суффиксов. Например, название военной профессии «миномётчик» очень похоже на сложное слово, образованное сложением с помощью соединительной гласной -о-. А так ли это?

Определим, кто такой минометчик. Минометчик — это стрелок из миномета. Вот и прозвучало производящее слово «миномёт». Значит сложение было раньше, на предыдущем этапе словообразования. Чтобы понять это, составим словообразовательную цепочку:

мин а, мета ть → миномёт → миномет чик

Приведем аналогичные примеры суффиксального способа образования слов:

- пар , ходи ть → пароход → пароход ств о;

- желез о, бетон → железобетон → железобетон н ый;

- сад , води ть → садовод → садовод ческ ий;

- перв ый, открыватель → первооткрыватель → первооткрыватель ниц а.

Сложносуффиксальный способ образования слов

Очень часто сложение производящих основ слов с помощью соединительной гласной сопровождается суффиксацией.

Сложносуффиксальным способом образуются новые лексемы, когда две производящие основы связываются в одно слово соединительной морфемой с добавлением суффикса к последней части сложения:

бел ый снег → бел о снеж н ый.

Такой способ словообразования является очень продуктивным:

- земл я, проходи ть → земл е проход ец ;

- рук а, плеска ть → рук о плеска ни е;

- левый, берег → лев о береж н ый.

Сложение следует также отличать от другого способа словообразования сложных лексем — сращения, или слияния.

Сложение или слияние?

Слияние (сращение) — это лексико-синтаксический способ образования новых слов. Суть его состоит в том, что новая лексема образуется путем «склеивания» его компонентов:

- наречия + прилагательного;

- наречия + причастия.

Понаблюдаем:

- много, обещающий → многообещающий взгляд;

- низко, летящий → низколетящий самолёт;

- быстро, растворимый → быстрорастворимый кофе;

- высоко, точный → высокоточный станок.

При этом способе в словообразовании участвуют наречия с конечным суффиксом -о/-е:

- мног о — мал о ;

- высок о — низк о ;

- далек о — близк о ;

- быстр о — медленн о ;

- легк о — трудно;

- выш е — ниж е ;

В сложных словах нет соединительной гласной в отличие от лексем, образованных сложением. Обратим внимание, что подавляющее большинство слов, образованных слиянием, являются прилагательными. А сложение образует сложные существительные.

Видеоурок «Способы образования слов. Сложение основ»

Основные способы словообразования с примерами

Словообразование — это раздел языкознания, изучающий строение словарных единиц и способы их образования.

Основными способами образования слов в современном русском языке являются:

- морфологический;

- лексико-синтаксический;

- морфолого-синтаксический;

- лексико-семантический.

Примеры морфологического образования: читать – ПРОчитать, ЗАчитать, ПЕРЕчитать; лист – листОК, читать – читаТЕЛЬ, нос – носИК; море – ПРИморСКий, звук – ОзвучИть, семеро –

ВсемерОМ; синий – синь, въезжать – въезд, переходить – переход; море, ходит – мореход, центральная избирательная комиссия – ЦИК.

Примеры лексико-синтаксического образования: сия минута – сиюминутный.

Примеры морфолого-синтаксического способа образования: столовая (прил.) комната – столовая (сущ.).

Примеры лексико-семантического способа: лук – овощ; лук – метательное оружие.

Морфологические способы словообразования

Морфологический способ основан на взаимодействии производящих основ с другими морфемами: префиксами (приставками), суффиксами, постфиксами, интерфиксами (соединительными гласными буквами), окончаниями (флексиями). Это самый продуктивный и самый популярный способ образования новых слов. Он является основным источником пополнения лексики современного языка.

Приставочный (префиксальный) способ

Для приставочного способа характерно прибавление префикса к целому слову, служащему производящей основой. Прибавление приставки не влияет на смену части речи вновь образованного слова.

- Примеры слов, образованных данным способом: лететь – ПРИлететь, город – ПРИгород, интересный – СВЕРХинтересный, любимый – НЕлюбимый, правда – НЕправда.

Суффиксальный способ

Суффиксальный способ словообразования основывается на слиянии производящей основы с суффиксом, в результате чего образуется другое слово. Суффиксы в отличие от префиксов влияют на смену части речи.

- Примеры: земля – землЯК, вино – вынНый, теплый – теплЕНЬКий, высокий – высокО.

Приставочно-суффиксальный

При образовании слова приставочно-суффиксальным способом в образовании участвуют одновременно две морфемы – приставка и суффикс, которые присоединяются опять же к производящей основе.

- Например, слова «пригорок», «застенок», «подлесок» образованы именно так: гора – ПРИгорОК, стена – ЗАстенОК, подлесок – ПОДлесОК.

Бессуффиксный способ

Суть бессуффиксного способа в том, что исходное слово при образовании нового лишается своей части – суффикса. Подобный способ чаще всего применяется при образовании имён существительных от глаголов.

- Примеры: припевать (гл.) – припев (сущ.); широкий – ширь; заливать – залив.

Сложение

Способ, при котором происходит объединение двух и более основ, называется сложением.

При таком способе складываются как целые основы, так и их части. Поэтому в лингвистике имеются на этот счет термины – «сложные слова» и «сложносокращенные». Данный способ иногда не обходится без соединительных гласных «о» и «е».

- Примеры: лесхоз (лесное хозяйство), партком (партийный комитет), лесОповал, сенОкос, конЕвод, ковер-самолет.

Сращение

Процесс образования слов данным способом основан на превращении устойчивых словосочетаний в слова. Знаменательные части речи, связанные подчинительной связью, теряют свою самостоятельность и сращиваются в одно слово. Этот процесс характерен для словосочетаний типа: нареч. + прилаг.: малосоленый, свежемороженый; сущ. + причаст.: умалишенный, богобоязненный.

Переход одной части речи в другую

Этот способ называют «конверсией». Он характерен не для всех частей речи, а только для некоторых. В языке существует пять видов конверсии:

- переход в существительные (субстантивация): игровая комната – игровая;

- переход в прилагательные (адъективация): блестящие способности – блестящие на солнце осколки;

- переход в наречия (адвербиализация): удариться боком – плыть боком;

- переход в местоимения (прономинализация): один человек не пошел – там жил один человек;

- переход в служебные части речи (предлоги, союзы, междометия): благодаря за все – благодаря вам; несмотря на собеседника – несмотря на плохое самочувствие; хотя её – хотя никого не было.

Аббревиация

Данный способ основан на сложении усеченных частей слова ради экономии речевых усилий.

Различают несколько видов аббревиации:

| звуковая | – слово образуется сочетанием начальных звуков – ТЮЗ (театр юного зрителя), НИИ (научно-исследовательский институт); |

| буквенная | – состоит их начальных букв словосочетания – СССР (союз советских социалистических республик); |

| буквенно-звуковая (смешанная) | – объединяет начальные буквы и звуки: ЦСКА (центральный спортивный клуб армии); |

| слоговая | – соединят сокращения слов, равных слогам: ликбез (ликвидация безграмотности); |

| слогословная | – объединяет слог и слово: сбербанк, зарплата; |

| смешанная | – объединяются разные части нескольких слов: Имли – институт мировой литературы; |

| телескопическая | – объединяет начало первого и конец второго слова словосочетания: бионика – биологическая механика. |

Усечение

Новые лексемы при таком способе образуются путем сокращения полного слова: кило – килограмм, метро – метрополитен, а также путем усечения производящей основы или отбрасывания флексий: катать – каток, граммов – грамм.

Неморфологические (неморфемные) способы словообразования

Подобные способы образования слов в своем процессе не затрагивают морфем слова. Они основаны на переходе одной части речи в другую (прихожая комната – прихожая), на слиянии двух слов в одно (дико растущие кусты – дикорастущие), на переосмыслении значения словоформы (овечьи ясли – детские ясли).

Лексико-синтаксический способ словообразования

Данный способ подразумевает появление новых лексических единиц из словосочетаний. В результате устойчивый словесный оборот заменяется новым словом, образованным на основе прежнего словосочетания: указанный выше – вышеуказанный; жданный долго – долгожданный; сумасшедший – с ума сшедший, сейчас – сей час.

Морфолого-синтаксический способ словообразования

Данный способ основан на переходе слова из одной части речи в другую.

В современном языке такой способ чаще всего затрагивает имена существительные. Примеры: будущее время – в скором будущем, бильярдная комната – пойти в бильярдную и т.п.

Лексико-семантический способ словообразования

При данном способе слово образуется в результате разъединения многозначного слова на слова-омонимы, т.е. слова, одинаковые по написанию и произношению, но разных по значению. Такие слова называют полными омонимами.

- График (план работы) – график (художник)

К неполным омонимам относятся омографы, омофоны и омоформы.

- Омографы – написание слов одинаковое, но звучание разное.

- Мука’ (пшеничная) — му’ка (чувство переживания)

- Омофоны – слова, которые пишутся по-разному, но звучат одинаково.

- Отворила (дверь) – отварила (картошку)

- Омоформы – слова, совпадающие по произношению и написанию в одной из грамматических форм

- Печь (протопить) – печь (пироги)

Кроме того, употребление слова в переносном значении также относится к лексико-семантическому способу образования слов.

Сложение как способ словообразования. Примеры

Сложение — это морфологический способ образования сложных слов путем соединения целых слов, их частей, начальных букв и звуков. Способом сложения в русском языке образуются существительные.

Выясним, что такое сложение как способ образования новых слов, рассмотрев способы соединения двух производящих основ в единое целое.

Наиболее плодотворно слова образуются морфологическим способом, который осуществляется присоединением к производящей основе различных аффиксов (приставки, суффикса, постфикса) и их комбинаций. Новое слово можно получить более сложным способом, а именно сложением.

Что такое сложение в словообразовании?

Рассмотрим суть метода сложения как одного из эффективных морфологических способов словообразования. Сам термин «сложение» прозрачно говорит о том, что что-то с чем-то складывается.

С помощью сложения возникают только сложные слова. В словотворчестве участвуют как целые слова, так и их части и даже начальные буквы и звуки словосочетаний. В связи с этим можно указать следующие виды словосложения:

1. в единое целое складываются два самостоятельных слова. Этот процесс словообразования осуществляется двумя способами:

а) без соединительной гласной

- вагон-ресторан,

- физик-ядерщик,

- грусть-тоска,

- друзья-приятели,

б) с соединительной гласной

- пеностекло,

- шлакоблок,

- звукорежиссёр,

- хлебозавод,

- буревестник,

- юго-восток,

2. соединение части слова с целым словом

- заведующий складом → завскладом,

- заместитель декана → замдекана,

- танцевальный зал → танцзал,

- ветеринарный врач → ветврач,

3. сложение сокращенных основ слов

- физический факультет → физфак,

- заведующий гаражом → завгар,

- городской отдел здравоохранения → горздрав,

4. сложение названий начальных букв словосочетаний

- автоматическая телефонная станция → АТС (а, тэ, эс),

- независимое телевидение → НТВ (эн, тэ, вэ),

- военно-воздушные силы → ВВС (вэ, вэ, эс),

- морской военный флот → МВФ (эм, вэ, эф),

- жизнь знаменитых людей → ЖЗЛ ( жэ, зэ, эл),

5. сложение начальных звуков слов

- государственный институт театрального искусства → ГИТИС,

- московский автомобильный завод → МАЗ,

- средства массовой информации → СМИ

Сложение сокращённых основ слов, букв и звуков образует новое слово, которое называется аббревиатурой.

Аббревиатура (ит. abbreviatura <, лат. brevis «краткий») — это сложносокращенное слово, образованное из начальных букв, звуков и частей слов.

Как отличить сложение от суффиксации?

При словообразовательном разборе слова, а также выполняя тестовое задание по русскому языку, важно не принять любое сложное существительное или прилагательное за образование способом сложения.

Многие лексемы являются производными от сложных слов с помощью суффиксов. Например, название военной профессии «миномётчик» очень похоже на сложное слово, образованное сложением с помощью соединительной гласной -о-. А так ли это?

Определим, кто такой минометчик. Минометчик — это стрелок из миномета. Вот и прозвучало производящее слово «миномёт». Значит сложение было раньше, на предыдущем этапе словообразования. Чтобы понять это, составим словообразовательную цепочку:

мина, метать → миномёт → минометчик

Приведем аналогичные примеры суффиксального способа образования слов:

- пар, ходить → пароход → пароходство,

- железо, бетон → железобетон → железобетонный,

- сад, водить → садовод → садоводческий,

- первый, открыватель → первооткрыватель → первооткрывательница.

Сложносуффиксальный способ образования слов

Очень часто сложение производящих основ слов с помощью соединительной гласной сопровождается суффиксацией.

Сложносуффиксальным способом образуются новые лексемы, когда две производящие основы связываются в одно слово соединительной морфемой с добавлением суффикса к последней части сложения:

белый снег → белоснежный.

Такой способ словообразования является очень продуктивным:

- земля, проходить → землепроходец,

- рука, плескать → рукоплескание,

- левый, берег → левобережный.

Сложение следует также отличать от другого способа словообразования сложных лексем — сращения, или слияния.

Сложение или слияние?

Слияние (сращение) — это лексико-синтаксический способ образования новых слов. Суть его состоит в том, что новая лексема образуется путем «склеивания» его компонентов:

- наречия + прилагательного,

- наречия + причастия.

Понаблюдаем:

- много, обещающий → многообещающий взгляд,

- низко, летящий → низколетящий самолёт,

- быстро, растворимый → быстрорастворимый кофе,

- высоко, точный → высокоточный станок.

При этом способе в словообразовании участвуют наречия с конечным суффиксом -о/-е:

- много — мало,

- высоко — низко,

- далеко — близко,

- быстро — медленно,

- легко — трудно,

- выше — ниже,

В сложных словах нет соединительной гласной в отличие от лексем, образованных сложением. Обратим внимание, что подавляющее большинство слов, образованных слиянием, являются прилагательными. А сложение образует сложные существительные.

источники:

https://russkiiyazyk.ru/slovoobrazovanie/slozhenie-slov.html

https://bingoschool.ru/manual/sposobyi-slovoobrazovaniya-v-russkom-yazyike/

https://tarologiay.ru/russkiy-yazyk/slozhenie-kak-sposob-slovoobrazovaniya-primery.html

Помните: чтобы правильно определить способ образования слова, необходимо определить, к какой части речи оно относится, и работать с начальной формой слова, а не с его грамматическим вариантом.

I. Если в слове один корень:

1. Убрать приставку (при наличии в слове двух и более приставок работать только с первой приставкой). Если уже при отсутствии приставки остается целое слово с тем же общим смысловым значением, то способ образования слова — приставочный.

— безопасный — опасный (общее смысловое значение — «(не)способный вызвать, причинить горе, какое-либо несчастье»);

— соавтор — автор (общее смысловое значение — «создатель какого-либо продукта деятельности»);

— измельчить — мельчить (общее смысловое значение — «делать мелким»);

— непонятный — понятный (общее смысловое значение — «(не)доступный пониманию»). НО:

постройка — стройка (разное смысловое значение: «постройка» — сооружение; «стройка» — процесс); следовательно, способ образования не приставочный — применяем 2-ю позицию алгоритма: постройка — построить (суффиксальный);

— объявление — явление (разное смысловое значение: «объявление» — конкретная бумага, содержащая определенную информацию; «явление» — отвлеченный процесс); следовательно, способ образования не приставочный — применяем 2-ю позицию алгоритма: объявление — объявлять (суффиксальный).

2. Убрать суффикс (при наличии в слове двух и более суффиксов работать только с последним суффиксом). Если при «снимании» суффикса остается часть слова, к которой можно добавить окончания имени существительного, прилагательного или глагольный суффикс -ть, то способ образования слова — суффиксальный:

— белизна — бел(ый);

— поручение — поруч(ить);

— уходящий — уход(ить).

Помните:

Всегда суффиксальным способом образованы (независимо от наличия приставки, кроме приставки не-) следующие части речи:

— причастия: окруженный — окруж(ить); убегавший — убега(ть); прочитанный — прочита(ть); жареный — жар(ить);

— деепричастия: играя — игра(ть); прочитав — прочита(ть); прибежав — прибе-жа(ть); отправляясь — отправля(ть)ся;

— наречия, оканчивающиеся на -о, -е без приставок:медленно — медленн(ый); горячо — горяч(ий); певуче — певуч(ий);

— отглагольные существительные (обозначающие предмет как действие): постройка — построи(ть); побелка — побел(ить); уважение — уваж(ать); заклинание — заклин(ать); испытатель — испыта(ть);

— глаголы несовершенного вида от глаголов совершенного вида: опаздывать — опоздать; расстреливать — расстрелять; записывать — записать.

3. Убрать одновременно первую приставку и последний суффикс — должна остаться часть производного слова. Способ образования — приставочно-суффиксальный:

— переносица — нос;

— вчитаться — чита(ть);

— по-немецки — немецк(ий).

4. Бессуффиксным способом (т.е. слово образовано с помощью нулевого суффикса) образуются, как правило, существительные, обозначающие действие или признак как предмет:

а) путем «отсечения» суффиксов от производной основы (глагол, прилагательное);

б) путем добавления нулевого суффикса.

Отзыв — отзывать; отбор — отбирать; вздох — вздыхать; приезд — приезжать; синь — синий; ширь — широкий; взрыв — взрывать; подпись — подписывать.

II. Если в слове два и более корней:

1. При сложении одна или несколько производящих основ объединяются с помощью соединительных морфем:

а) сложение целых слов: диван-кровать; труднопроходимый; вечнозеленый; юго-запад; пресс-центр;

б) сложение основ: сенокос (сено + косить); багрово-красный (багровый + красный); языкознание (знание язык(а)).

2. Сложение с суффиксацией характеризуется одновременным сложением двух основ и суффикса: пятиэтажный (пять + этаж(ей) + н); сенокосилка (сено + кос(ить) + к); горнолыжник (горн(ые) + лыж(и) + ник). Вторая часть слова при этом способе образования не может существовать как самостоятельное слово.

Не путать: паровозик (паровоз + -ик), самолетик (самолет + -ик) — это суффиксальный способ.

3. Сокращение (или аббревиация) нескольких слов или основ, когда образуется новое слово, состоящее:

а) из сокращенных частей слов: зарплата (заработная плата); педуниверситет (педагогический университет); универмаг (универсальный магазин);

б) начальных букв исходных слов (алфавитное название буквы): БГПУ — [БэГэПэУ] (Барнаульский государственный педагогический университет); НТВ — [эНТэВэ] (Независимое телевизионное вещание); МЧС — [эМЧээС] (Министерство чрезвычайных ситуаций);

в) начальных звуков исходных слов:ТЮЗ — [т’ус] (Театр юного зрителя); РИА — [р’иа] (Российское информационное агентство); вуз — [вус] (высшее учебное заведение).

Сложение

|

Способ |

Пример |

|

Сложение целых слов (такие слова пишутся через дефис) |

Диван-кровать, летчик-космонавт, кафе-мороженое, кресло-качалка и т.д. |

|

Сложение основ слова без соединительной гласной. |

Стенгазета, турпоход, медкабинет, профсоюз, спортзал и т. д. |

|

Сложение части основы слова с целым словом при помощи соединительной гласной О и Е |

Хлебозавод, путепровод, новостройка, овощебаза, железнодорожный, русско-английский, отчетно-выборный и т. д |

|

Сложение основ с одновременным присоединением суффикса |

Головокружительный, пятилетка,семиэтажка и т.д. |

|

Слияниеслов |

Вечнозеленый, долгоиграющий, многоуважаемый |

|

Сложение сокращенных основ (аббревиация) |

|

|

Сложение слогов или частей слова |

Комсомол (коммунистический союз молодежи), спецкор (специальный корреспондент), агитпункт(агитационный пункт) и т.д. |

|

Сложение названий начальных букв |

МГУ (Московский Государственный Университет), БДТ (Большой Драматический Театр) и т.д. |

|

Сложение начальных звуков |

Вуз (высшее учебное заведение), СКА (спортивный клуб армии) и т.д. |

|

Смешанный способ |

Районо (районный отдел народного образования) |

III. Если одна часть речи переходит в другую.

Этот способ словообразования активно используется в современном русском только при образовании существительных и носит название субстантивации. Чаще всего в разряд имени существительного переходят имена прилагательные, причастия, определительные местоимения: детская (прил.) комната — пришел в детскую (сущ.); рядовой (прил.) боец — рядовой (сущ.); командующий (прич.) округом — командующий (сущ.) отдал приказание; всякий (мест.) товар — всякий (сущ.) знает.

Кроме этого традиционно выделяют переход из одной части речи в другую в результате превращения одной грамматической формы в слово новой части речи: всё было просто (нар.) и хорошо — просто (част.) не знаю; благодаря (предлог) поддержке — благодаря (дееприч.) за службу.

Переход из одной части речи в другую

(В этом случае слова, получившие новое значение, могут изменять некоторые грамматические признаки).

|

Из какой части речи перешло слово и что оно обозначало |

В какую часть речи перешло, его новое значение |

Примеры |

|

|

Прилагательное (признак) |

Существительное (предмет) |

Учительская комната |

В учительской повесили объявление |

|

Числительное (порядок при счете) |

Прилагательное (признак) |

Первый день наступившего года |

Иванов — первый (в значении лучший) ученик |

|

Причастие (признак по действию) |

Прилагательное (признак) |

Болеющий гриппом |

Болеющий за «Зенит» |

|

Деепричастие (добавочное действие) |

Наречие (признак действия) |

Загорал, лежа на песке |

Читать лежа вредно |

|

Существительное (предмет) |

Наречие (признакдействия) |

Медленны мшагом |

Ехали шагом |

|

Деепричастие |

Предлог |

Благодаря друга |

Благодаря помощи друга |

Применение алгоритма

«Как определить способ образования слова и не ошибиться»

Задание 1. Определите способ образования слова «подумайте» из предложения:

Вы только подумайте, мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, вместо того чтобы читать и развивать свое воображение, сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно (телевизор).

Образец рассуждения

ПОДУМАЙТЕ — глагол, начальная форма «подумать». Убираю первую приставку ПО-, остается целое слово «думать», смысловое значение одинаково. Следовательно, способ образования слова «подумайте» — приставочный.

Задание 2.Определите способ образования слова «поначалу» из предложения:

Поначалу он показался нам обычным добросовестным и скучноватым гидом, пояснения которого ничем не отличаются оттого, что можно самому прочитать в справочниках.

Образец рассуждения

«Поначалу» — наречие. Убираю первую приставку по-, остается слово «началу»: в русском языке такого целого слова нет, есть только форма Д. п. существительного «начало». Следовательно, способ образования слова — не приставочный. Убираю последний суффикс -у, остается часть слова «поначал», к которому нельзя добавить окончание прилагательного (-ый) или глагольные суффиксы (-ть). Следовательно, способ образования слова — не суффиксальный. Одновременно убираю приставку по- и суффикс -у, остается часть имени существительного «начал(о). Следовательно, способ образования наречия «поначалу» — приставочно-суффиксальный.

Задание 3.Определите способ образования слова «орденоносец».

Образец рассуждения

«Орденоносец» — имя существительное, начальная форма «орденоносец». В слове два корня — « орден» и « нос »; сложение основ орден- + нос-. Одновременно со сложением основ добавляется суффикс -ец-. Следовательно, способ образования слова «орденоносец» — сложносуффиксальный

Задание 4. В данных предложениях найдите слово, образованное приставочным способом:

Цель его — тоже борьба за учение Коперника, за возможность продолжать исследования. Опять же во имя науки, во имя истины он жертвует своей честностью, своим именем. Он согласен претерпеть позор инквизиционного суда, потому что ему важнее любых унижений возможность продолжать свой труд.

Образец рассуждения

1. Выпишу все слова с приставками в начальной форме: возможность (сущ.), продолжать (гл.), исследование (сущ.), наука (сущ.), согласен (кр. прил.), претерпеть (гл.), позор (сущ.), унижение (сущ.).

2. Исключаю существительные возможность (возможный), исследование (исследовать), унижение (унижать), которые обозначают признак / действие как предмет и образованы суффиксальным способом.

3. Применяю алгоритм (убрать приставку, должно остаться целое слово с тем же смысловым значением): продолжать — должать, наука — ука, согласен — гласен, позор — зор — таких слов в русском языке не существует. Следовательно, способ образования данных слов — не приставочный. Претерпеть — терпеть: целое слово с тем же смысловым значением: «стойко переносить что-либо».

4. В данных предложениях слово, образованное приставочным способом, — ПРЕТЕРПЕТЬ.

Источник:

uchportal.ru — как правильно разобрать слово по составу.

Дополнительно на Геноне:

- Что такое морфема?

- Какие есть виды морфем?

- Что такое наложение морфем?

- Что такое корневая морфема?

- Что такое служебная морфема?

- Что такое соединительная морфема?

- Что такое формообразующие морфемы?

- Какие есть формообразующие морфемы?

- Где найти перечень формообразующих морфем?

- Какие морфемы относятся к формообразующим?

- Где найти словари деления слов на морфемы?

- Чем отличается корень слова от других морфем?

- Входят ли формообразующие морфемы в основу слова?

- Почему окончание называют формообразующей морфемой?

- Как пишутся частицы и омонимичные части речи и морфемы?

- Какими условными знаками обозначаются части слова (морфемы)?

- В каких словарях можно посмотреть членение слова на морфемы?

- Как разобрать слово по составу?

- Как делать разбор слова по составу?

- Где найти план разбора слова по составу?

- Как правильно разобрать слово по составу?

- Где найти материалы к теме «Изменения в морфемном составе слова»?

- Какие изменения в морфемном составе слова происходят в процессе развития языка?

- Как определить род составных существительных (слова типа торт-мороженое, кресло-кровать)?

- Что такое приём перифраза в словообразовании?

- Где найти материалы к теме «Основные способы словообразования»?

- Где найти упражнение к теме «Словообразование. Словообразовательные цепочки»?

- Как отличить переход из одной части речи в другую от приставочного способа словообразования?

2.13. Образование новых слов путём сложения, сращения и перехода из одной части речи в другую

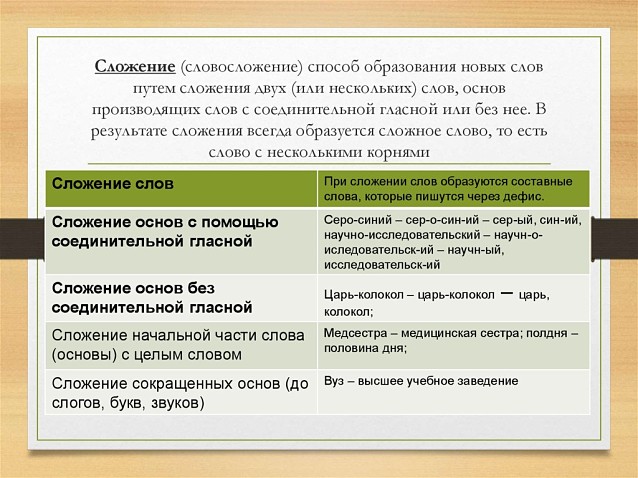

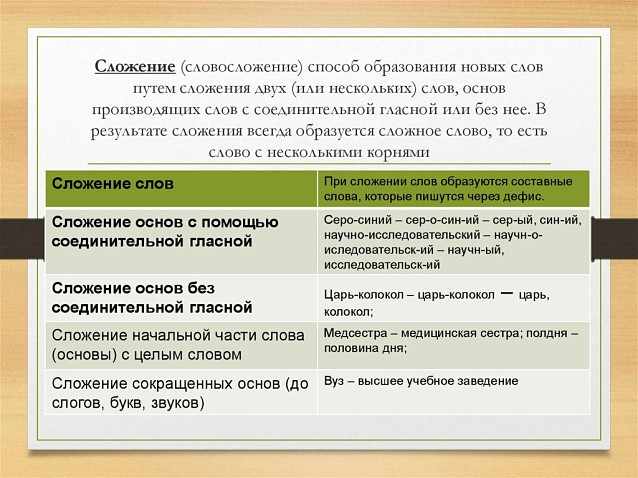

1. Сложение – способ образования новых слов путём сложения двух (или нескольких) слов, основ производящих слов с соединительной гласной или без неё. В результате сложения всегда образуется сложное слово, то есть слово с несколькими корнями.

В зависимости от того, насколько полно производящие слова и основы входят в состав производного слова, выделяются следующие разновидности сложения:

сложение производящих слов.

Например: диван-кровать ← диван □ , кровать □ ; платье-костюм ← платье, костюм □ ; школа-интернат ← школа, интернат □ ; ракета-носитель ← ракета, носитель □ .

При склонении каждая из частей сложного слова склоняется самостоятельно, ср.: на диване-кровати, в школе-интернате;

сложение производящих основ с помощью соединительной гласной.

Например: лесостепь – лес- о -степь □ ← лес □ , степь □ ; каменотёс – камен- о -тёс □ ← камень □ , тес/а —ть (с усечением глагольного суффикса -а- ); серо-синий – сер- о -син —ий ← сер —ый, син —ий; научно-исследовательский – научн- о -исследовательск —ий ← научн —ый, исследовательск —ий; грязеводолечебница – гряз- е -вод- о -лечебниц —а ← грязь □ , вод —а, лечебниц —а; тренога – тр- е -ног —а ← тр —и, ног —а;

сложение производящих основ без соединительной гласной.

Например: Ленинград – Ленинград □ ← Ленин □ , град □ ; царь-колокол – царь-колокол □ ← царь □ , колокол □ ;

сложение начальной части слова (основы) с целым словом, то есть образование сложносокращённых слов.

Например: комроты ← ком андир рот ы; стенгазета ← стен ная газет а; медсестра ← мед ицинская сестр а; полдня ← пол овина дн я; пол-огурца ← пол овина огурц а;

сложение сокращённых основ (до слогов, букв, звуков), то есть образование сложносокращённых слов.

Например: облоно ← обл астной о тдел н ародного о бразования; Минфин ← Мин истерство фин ансов; ОНН ← О рганизация О бъединённых Н аций; вуз ← в ысшее у чебное з аведение.

Образование сложносокращённых слов называют также аббревиацией, а сами сложносокращённые слова называют аббревиатурами.

Примечание. В ряде пособий аббревиацию, то есть образование сложносокращённых слов, выделяют в самостоятельный тип словообразования.

водопровод- чик □ ← водопровод □ ; разноголос- иц —а ← разноголос —ый.

Для того чтобы не ошибиться в определении способа образования сложного слова, необходимо использовать приём перифраза – дать определение производного слова через производящее, мотивирующее, например:

1. Водопровод («система сооружений, в которой по трубам воду доставляют (проводят) к месту потребления»); вод- о -провод □ ← вод —а, провод/и —ть – сложение основ с соединительной гласной -о- (с усечением суффикса -и- в глагольной основе проводи- ).

2. Водопроводчик «тот, кто обслуживает, ремонтирует водопровод»); водопровод- чик □ ← водопровод □ – -чик – словообразовательный суффикс; суффиксальный способ.

2. Сложно-суффиксальный способ и сложно-приставочный способ – это смешанные способы словообразования, при которых новое слово образуется путём сложения основ с одновременным присоединением суффикса или приставки.

Сложно-суффиксальным способом могут образовываться существительные, прилагательные и наречия.

Мор- е -плава- тель □ ← мор —е, плава —ть – сложение основ мор- , плава- и суффиксация: -тель – словообразовательный суффикс.

Хлеб- о -убороч- н —ый ← хлеб □ , уборк —а – сложение основ хлеб- , уборк-/убороч- (беглость гласных, чередование к/ч в производящей и производной основах) и суффиксация: -н- – словообразовательный суффикс.

Мимоход- ом ← мимо , ход/и —ть – сложение основ мимо- , ходи-/ход- (с усечением глагольного суффикса -и- ) и суффиксация: -ом – словообразовательный суффикс.

Сложно-приставочным способом могут образовываться глаголы.

Например: у -мир- о -твори -ть ← мир □ , твори —ть – сложение основ мир- , твори- и приставочный способ: у- – словообразовательная приставка.

1. образование прилагательного гладкошёрстный – гладк- о -шёрст- н —ый ← гладк —ий, шерсть □ ; -н- – словообразовательный суффикс (сложение основ с соединительной гласной -о- и суффиксальный способ – сложно-суффиксальный способ);

2. образование прилагательного гладкокожий – гладк- о -кож -Ø-ий ← гладк —ий, кож -а; нулевой суффикс (сложение основ с соединительной гласной -о- и нулевая суффиксация – сложно-суффиксальный способ).

3. Сращение, в отличие от морфологического способа сложения, образуется путём слияния воедино целого словосочетания, то есть слияние слов без каких-либо изменений в их морфемном составе и без участия соединительных гласных, в той форме, в какой они существуют в исходном словосочетании.

Умалишённый – слово образовано в результате слияния сочетания причастия лишённый и зависимого от него существительного ум в форме родительного падежа – ума , ср.: лишённый [чего?] ума человек, ума лишённый человек.

Сумасшедший – слово образовано в результате слияния причастия сшедший и зависимого от него существительного ум в форме родительного падежа с предлогом с – с ума , ср.: сшедший [откуда?] с ума человек, с ума сшедший человек.

Долгоиграющий – слово образовано в результате слияния причастия играющий и зависимого от него наречия долго , ср.: пластинка, играющая [сколько? как долго?] долго , долго играющая пластинка.

Ср.: водопровод («система сооружений, в которой по трубам воду доставляют (проводят) к месту потребления»); самолёт («воздушный аппарат, который летает сам»).

При определении слова, образованного путём сращения, слово и определение слова полностью совпадают:

4. Образование нового слова путём перехода из одной части речи в другую, как отмечалось, в современном русском языке типично для имён существительных, которые образуются из прилагательных или причастий без каких-либо изменений в морфемной структуре.

Например: учительская, учащийся, мороженое.

В лингвистике этот способ образования слов принято называть субстантивацией. Причиной субстантивации, то есть перехода прилагательных и причастий в существительные, становится использование бывших прилагательных и причастий без главного слова (существительного).

Ср.: Больной (прил.) мальчик уже выздоравливает → Больной (сущ.) уже выздоравливает; Зайдите в учительскую (прил.) комнату → Зайдите в учительскую (сущ.).

Более того, субстантивированное прилагательное или причастие, то есть существительное, образованное путём перехода из одной части речи в другую, как и другие существительные, может иметь при себе согласованные определения.

Ср.: мороженое (прил.) мясо → вкусное мороженое (сущ.); трудящиеся (прич.) массы → все трудящиеся (сущ.); столовая (прил.) комната → светлая столовая (сущ.).

При переходе из одной части речи в другую образовавшееся существительное сохраняет окончания прилагательного или причастия, то есть продолжает изменяться как прилагательное или причастие.

Ср.: мороженое мясо – мороженое, нет мороженого мяса – нет мороженого, с мороженым мясом – с мороженым.

Однако в ряде случаев субстантивированное прилагательное или причастие утрачивает способность прилагательных и причастий изменяться по родам или числам.

Например, существительное больной в значении «больной человек» не имеет формы среднего рода (больной, больная, больные); существительные столовая, гостиная, горничная, учительская имеют только форму женского рода; существительное мороженое имеет только форму среднего рода единственного числа; существительное сумчатые употребляется только во множественном числе.

а) не имеет каких-либо новых словообразовательных морфем – приставок, суффиксов.

Ср.: вход, выход, пропажа, синь, тишь, гладь;

б) относится к другой части речи, нежели производящее слово:

рассказ ← рассказать; зелень ← зелёный.

Однако при нулевой суффиксации смена части речи приводит к смене системы словоизменения (окончания производящего слова и производного слова не совпадают.

Ср.: рассказ □ , рассказ-а – рассказыва-ть, рассказыва-ю.

2) Не путайте переход одной части речи в другую с приставочным или суффиксальным способом! Особенно часто это происходит тогда, когда субстантивированное прилагательное или причастие имеет приставки и словообразовательные суффиксы.

Например, нельзя утверждать, что существительное гостиная образовано от существительного гость. Эти слова не составляют словообразовательную пару. Они входят в словообразовательную цепочку: гость → гостиный (прил.) → гостиная (сущ.). Таким образом, словообразование данного субстантивированного прилагательного можно графически обозначить так: гостиная (сущ.) ← гостиный (прил.) – переход из одной части речи в другую (субстантивация).

Соединительные гласные — правила и примеры образования сложных слов

Способы словообразования

Соединительные О и Е в сложных словах — тема простая. И здесь достаточно понять принцип. Образуется новое понятие из двух не связанных между собой слов. Два понятия — это два корня. Соединяет их гласная (морфема) О или Е.

Однако не следует путать сочетание основ с другими приемами словообразования, которые более сложные и запутанные. Существует 4 основных способа словообразования в русском языке. Их нужно уметь различать.

- приставочный способ;

- суффиксация;

- соединение полных основ;

- приставочно-суффиксальный способ.

В 5 классе рассматриваются все эти виды словообразования. И соединение основ — это самый простой способ. С него всегда и начинается изучение темы.

Корни существительного просто складываются. Буквы О или Е в этих случаях не несут смысловой нагрузки. Они только добавляют звук. Иначе слово неудобно читать и произносить. Такое выражение на письме будет выделяться своим неорганичным видом, а в речи мешает восприятию информации.

Соединительные гласные О и Е

Называются сложными те слова, которые состоят из 2 корней. Соединительные морфемы позволяют создать из двух отдельных слов одно. Причем звучит новообразованное существительное при этом более гармонично.

Примеры сложных существительных:

Это те существительные, которые часто употребляются в речи. Каждое из них имеет две полноценные основы: водопад — -вод и -пад; короед — -кор и ед.

Понятие «пешеход» заменяет длинное словосочетание — пеший ход. В речи можно образовать новые конструкции. Сочетание основ не имеет границ. Совершение словообразования — это сложная тема. И здесь нужно упомянуть, что есть множество исключений из правил. Следует запомнить — агротехника, экстракласс, постскриптум пишутся без соединительной гласной.

Когда пишем О, а когда Е

Сложение полных основ с помощью соединительных гласных происходит согласно одному правилу. После мягких согласных пишется Е, а после твердых — О. После твердых звуков Ж, Ш, Ц писать необходимо Е — птицелов.

Подберем иные простые примеры:

- Слово «грязелечение» состоит из двух основ — грязь и лечение. Звук З здесь мягкий. Поэтому использована морфема Е.

- Лесостепь — в этом слове пишется О. Со слова лесостепь можно образовать прилагательное — лесостепной, и в нем также используется морфема О. Так как звук «с» глухой, твердый.

Выбор морфемы зависит именно от звучания стоящей впереди буквы. И в одних случаях может писаться Е, тогда как в других — О. Совершение слияния основ должно происходить гармонично, не нарушая общей динамики и благозвучности речи.

Если имеется два корня, и сложное существительное не является исключением, то используется одна из соединительных гласных.

Но бывает, что понятие только на первый взгляд состоит из двух корней. Иногда О является не вставным соединительным элементом, а частью иностранной приставки. Тогда это правило, естественно, выполняться не будет. Примеры таких приставок — авто-, психо-, аудио-, мото-, стерео-. Их много. Слова с этими приставками пишутся слитно. Без исключений.

Реже встречаются сложные слова, имеющие в своем составе 3 основы. Например: автомотоклуб, библиотековедение, хронобиология, вертолетостроение. Соединительные гласные в сложных словах с тремя основами пишутся по тем же правилам.

Встречаются существительные с двумя или тремя корнями, которые соединены без всякой гласной. Например, ветсанэкспертиза. Это нужно запомнить.

Чтобы точно знать, какие корни используются, школьнику можно заглядывать в орфографический словарь. Ведь его лексический запас еще мал.

Тренировка правописания

Чтобы выучить урок, касающийся слов с соединительной гласной, примеры можно взять в любой книге или стихотворении. В первых трех абзацах любого учебника хороший ученик быстро найдёт предложения со сложными существительными или прилагательными и сможет объяснить их правописание.

Однако работа по изучению этой темы будет еще более эффективной после выполнения упражнений по самостоятельному сложению простых слов в сложные.

Желательно выполнить такие упражнения:

- птица и фабрика — птицефабрика;

- нефть и провод — нефтепровод;

- мысль и форма — мыслеформа;

- пар и ход — пароход;

- солнце и стояние — солнцестояние.

Двухкорневую основу могут иметь как существительные, так и прилагательные. Такими прилагательными являются: солнцеликий, светлоглазый, слабохарактерный.

Произвести прилагательное просто — нужно только поменять окончание. Например, берем существительное «трудолюбие». Производим из него прилагательное. Какой человек — трудолюбивый. Чем больше основ входит, тем сложнее определить правописание.

Но если запомнить написание слова вибростойкий, к примеру, то и более сложное — ударовибростойкий — уже не пугает. Здесь ведь все то же самое, только добавлена еще одна основа.

Проверка основ

Для облегчения понимания сложения основ учителя помогают учащимся освоить разбор сложного слова. Они учат находить буквы между 2 основами и анализировать причины — почему стоит О, а не Е, или наоборот.

К сложному существительному иногда ставят приставки. При разборе такого сложносочинённого слова желательно подбирать проверочные слова. Подбирая однокоренные слова, определяют, сколько корней в слове и какие они. Тогда ясно — где первый корень, второй; где окончание и приставка.

Разбирая слово, необходимо выделить все основы, затем найти соединительную морфему. И только потом иные словообразующие компоненты — префиксы, суффиксы и другое. Соединительная гласная будет обозначаться квадратом при разборе.

Исключения из правил

Чтобы охарактеризовать личность, предмет или явление, всегда можно подыскать правильное сложное понятие в лексике. При этом используется либо слитное написание (с использованием морфем или без), либо дефисное.

Дефисное написание используется при таком приеме, как повторение основ. Морфемы О и Е уже понятно, как использовать. Но бывают случаи, когда правильно оценить написание сложно. В языке есть множество исключений.

Вот несколько таких примеров.

Есть в русском лексиконе несколько исключений, которые пишутся без использования указанных морфем.

- летоисчисление;

- времяпрепровождение;

- семядоля;

- себялюбие и другие.

Так как первый корень не сокращается, а в нем остается его собственная гласная, то дополнительная морфема не пишется. Все производные прилагательные из перечисленных существительных также будут иметь такое же написание.

Существительные «вертихвостка» и «сорвиголова» пишутся только с буквой И. Разбираем почему. Сорвиголова образуют два понятия — голова — существительное, а сорви — это глагол. Глагольная часть остается без изменений. Присоединяем вторую основу и более ничего не пишем.

Также в прилагательном «умалишенный» никаких дополнительных согласных нет. Поставить звук О или Е даже не получится. Там уже есть гласная а, и дополнительных букв не надо, это неправильно. Иначе слово неудобно даже произносить.

Если имеется приставка квази- или контр-, то все существительные с такими приставками пишутся слитно и без О или Е.

- контр-адмирал;

- контрразведка;

- квазиэксперимент.

Мы не можем вписать дополнительный звук, это неверно. Контр — это не отдельный корень, а приставка. Поэтому учитель такие ошибки должен править.

Другое важное исключение. Те слова с двумя основами, в которых первым компонентом является числительное, пишутся слитно и без морфем: трехдневный, пятичасовый.

Суффикс -икация

При написании сложных имен существительных с иностранными приставками или суффиксами в русском языке необходимо пользоваться несколько иным правилом.

Важно знать, что существительные с суффиксом -икация хоть и являются сложными словами, но образованы суффиксальным способом. И, соответственно, правило на них не распространяется. Следует запомнить: спецификация, классификация, интенсификация — все понятия иностранного происхождения, и после буквы Ф всегда будет писаться И, а не Е.

Сложение как способ образования слов (25 примеров)

Сложение — это морфологический способ образования сложных слов путем соединения целых слов, их частей, начальных букв и звуков. Способом сложения в русском языке образуются существительные.

Выясним, что такое сложение как способ образования новых слов, рассмотрев способы соединения двух производящих основ в единое целое.

Наиболее плодотворно слова образуются морфологическим способом, который осуществляется присоединением к производящей основе различных аффиксов (приставки, суффикса, постфикса) и их комбинаций. Новое слово можно получить более сложным способом, а именно сложением.

Что такое сложение в словообразовании?

Рассмотрим суть метода сложения как одного из эффективных морфологических способов словообразования. Сам термин «сложение» прозрачно говорит о том, что что-то с чем-то складывается.

С помощью сложения возникают только сложные слова. В словотворчестве участвуют как целые слова, так и их части и даже начальные буквы и звуки словосочетаний. В связи с этим можно указать следующие виды словосложения:

1. в единое целое складываются два самостоятельных слова. Этот процесс словообразования осуществляется двумя способами:

а) без соединительной гласной

- вагон-ресторан;

- физик-ядерщик;

- грусть-тоска;

- друзья-приятели;

б) с соединительной гласной

- пен о стекло;

- шлак о блок;

- звук о режиссёр;

- хлеб о завод;

- бур е вестник;

- юг о -восток;

2. соединение части слова с целым словом

- заведующий складом → завскладом;

- заместитель декана → замдекана;

- танцевальный зал → танцзал;

- ветеринарный фельдшер → ветфельдшер;

3. сложение сокращенных основ слов

- физический факультет → физфак;

- заведующий гаражом → завгар;

- городской отдел здравоохранения → горздрав;

4. сложение названий начальных букв словосочетаний

- автоматическая телефонная станция → АТС (а, тэ, эс);

- независимое телевидение → НТВ (эн, тэ, вэ);

- военно-воздушные силы → ВВС (вэ, вэ, эс);

- морской военный флот → МВФ (эм, вэ, эф);

- жизнь знаменитых людей → ЖЗЛ ( жэ, зэ, эл);

5. сложение начальных звуков слов

- государственный институт театрального искусства →ГИТИС;

- московский автомобильный завод → МАЗ;

- средства массовой информации → СМИ

Сложение сокращённых основ слов, букв и звуков образует новое слово, которое называется аббревиатурой.

Аббревиатура (ит. abbreviatura Как отличить сложение от суффиксации?

При словообразовательном разборе слова, а также выполняя тестовое задание по русскому языку, важно не принять любое сложное существительное или прилагательное за образование способом сложения.

Многие лексемы являются производными от сложных слов с помощью суффиксов. Например, название военной профессии «миномётчик» очень похоже на сложное слово, образованное сложением с помощью соединительной гласной -о-. А так ли это?

Определим, кто такой минометчик. Минометчик — это стрелок из миномета. Вот и прозвучало производящее слово «миномёт». Значит сложение было раньше, на предыдущем этапе словообразования. Чтобы понять это, составим словообразовательную цепочку:

мин а, мета ть → миномёт → миномет чик

Приведем аналогичные примеры суффиксального способа образования слов:

- пар , ходи ть → пароход → пароход ств о;

- желез о, бетон → железобетон → железобетон н ый;

- сад , води ть → садовод → садовод ческ ий;

- перв ый, открыватель → первооткрыватель → первооткрыватель ниц а.

Сложносуффиксальный способ образования слов

Очень часто сложение производящих основ слов с помощью соединительной гласной сопровождается суффиксацией.

Сложносуффиксальным способом образуются новые лексемы, когда две производящие основы связываются в одно слово соединительной морфемой с добавлением суффикса к последней части сложения:

бел ый снег → бел о снеж н ый.

Такой способ словообразования является очень продуктивным:

- земл я, проходи ть → земл е проход ец ;

- рук а, плеска ть → рук о плеска ни е;

- левый, берег → лев о береж н ый.

Сложение следует также отличать от другого способа словообразования сложных лексем — сращения, или слияния.

Сложение или слияние?

Слияние (сращение) — это лексико-синтаксический способ образования новых слов. Суть его состоит в том, что новая лексема образуется путем «склеивания» его компонентов:

- наречия + прилагательного;

- наречия + причастия.

Понаблюдаем:

- много, обещающий → многообещающий взгляд;

- низко, летящий → низколетящий самолёт;

- быстро, растворимый → быстрорастворимый кофе;

- высоко, точный → высокоточный станок.

При этом способе в словообразовании участвуют наречия с конечным суффиксом -о/-е:

- мног о — мал о ;

- высок о — низк о ;

- далек о — близк о ;

- быстр о — медленн о ;

- легк о — трудно;

- выш е — ниж е ;

В сложных словах нет соединительной гласной в отличие от лексем, образованных сложением. Обратим внимание, что подавляющее большинство слов, образованных слиянием, являются прилагательными. А сложение образует сложные существительные.

Видеоурок «Способы образования слов. Сложение основ»

источники:

http://nauka.club/russkiy-yazyk/soedinitelny%D0%B5-glasny%D0%B5.html

http://sprint-olympic.ru/uroki/russkij-jazyk-uroki/slovoobrazovanie/44658-slozhenie-kak-sposob-obrazovanija-slov-25-primerov.html