.

Симистор

Симметричный тиристор

Если проанализировать путь развития полупроводниковой электроники, то почти сразу становится понятно, что все полупроводниковые приборы созданы на переходах или слоях (n-p, p-n).

Простейший полупроводниковый диод имеет один переход (p-n) и два слоя.

У биполярного транзистора два перехода и три слоя (n-p-n, p-n-p). А что будет, если добавить ещё один слой?

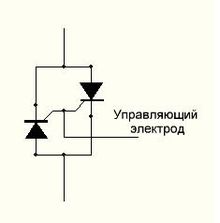

Тогда мы получим четырёхслойный полупроводниковый прибор, который называется тиристор. Два тиристора включенные встречно-параллельно и есть симистор, то есть симметричный тиристор.

В англоязычной технической литературе можно встретить название ТРИАК (TRIAC – triode for alternating current).

Вот таким образом симистор изображается на принципиальных схемах.

У симистора три электрода (вывода). Один из них управляющий. Обозначается он буквой G (от англ. слова gate – «затвор»). Два остальных – это силовые электроды (T1 и T2). На схемах они могут обозначаться и буквой A (A1 и A2).

А это эквивалентная схема симистора выполненного на двух тиристорах.

Следует отметить, что симистор управляется несколько по-другому, нежели эквивалентная тиристорная схема.

Симистор достаточно редкое явление в семье полупроводниковых приборов.

По той простой причине, что изобретён и запатентован он был в СССР, а не в США или Европе.

Симисторы: принцип работы, проверка и включение, схемы

К сожалению, чаще бывает наоборот.

Как работает симистор?

Если у тиристора есть конкретные анод и катод, то электроды симистора так охарактеризовать нельзя, поскольку каждый электрод является и анодом, и катодом одновременно. Поэтому в отличие от тиристора, который проводит ток только в одном направлении, симистор способен проводить ток в двух направлениях. Именно поэтому симистор прекрасно работает в сетях переменного тока.

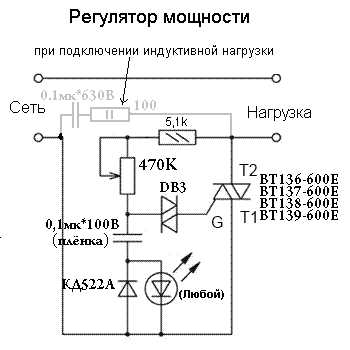

Очень простой схемой, характеризующей принцип работы и область применения симистора, может служить электронный регулятор мощности. В качестве нагрузки можно использовать что угодно: лампу накаливания, паяльник или электровентилятор.

Симисторный регулятор мощности

После подключения устройства к сети на один из электродов симистора подаётся переменное напряжение. На электрод, который является управляющим, с диодного моста подаётся отрицательное управляющее напряжение. При превышении порога включения симистор откроется, и ток пойдёт в нагрузку. В тот момент, когда напряжение на входе симистора поменяет полярность, он закроется. Потом процесс повторяется.

Чем больше уровень управляющего напряжения, тем быстрее включится симистор и длительность импульса на нагрузке будет больше. При уменьшении управляющего напряжения длительность импульсов на нагрузке будет меньше. После симистора напряжение имеет пилообразную форму с регулируемой длительностью импульса. В данном случае, изменяя управляющее напряжение, мы можем регулировать яркость электрической лампочки или температуру жала паяльника.

Симистор управляется как отрицательным, так и положительным током. В зависимости от полярности управляющего напряжения рассматривают четыре, так называемых, сектора или режима работы. Но этот материал достаточно сложен для одной статьи.

Если рассматривать симистор, как электронный выключатель или реле, то его достоинства неоспоримы:

-

Невысокая стоимость.

-

По сравнению с электромеханическими приборами (электромагнитными и герконовыми реле) большой срок службы.

-

Отсутствие контактов и, как следствие, нет искрения и дребезга.

К недостаткам можно отнести:

-

Симистор весьма чувствителен к перегреву и монтируется на радиаторе.

-

Не работает на высоких частотах, так как просто не успевает перейти из открытого состояния в закрытое.

-

Реагирует на внешние электромагнитные помехи, что вызывает ложное срабатывание.

Для защиты от ложных срабатываний между силовыми выводами симистора подключается RC-цепочка.

Величина резистораR1 от 50 до 470 ом, величина конденсатораC1 от 0,01 до 0,1 мкф. В некоторых случаях эти величины подбираются экспериментально.

Основные параметры симистора.

Основные параметры удобно рассмотреть на примере популярного отечественного симистора КУ208Г. Будучи разработан и выпущен достаточно давно, он продолжает оставаться востребованным у любителей сделать что-то своими руками. Вот его основные параметры.

-

Максимальное обратное напряжение – 400V. Это означает, что он прекрасно может управлять нагрузкой в сети 220V и ещё с запасом.

-

В импульсном режиме напряжение точно такое же.

-

Максимальный ток в открытом состоянии – 5А.

-

Максимальный ток в импульсном режиме – 10А.

-

Наименьший постоянный ток, необходимый для открытия симистора – 300 мА.

-

Наименьший импульсный ток – 160 мА.

-

Открывающее напряжение при токе 300 мА – 2,5 V.

-

Открывающее напряжение при токе 160 мА – 5 V.

-

Время включения – 10 мкс.

-

Время выключения – 150 мкс.

Как видим, для открывания симистора необходимым условием является совокупность тока и напряжения. Больше ток, меньше напряжение и наоборот. Следует обратить внимание на большую разницу между временем включения и выключения (10 мкс. против 150 мкс.).

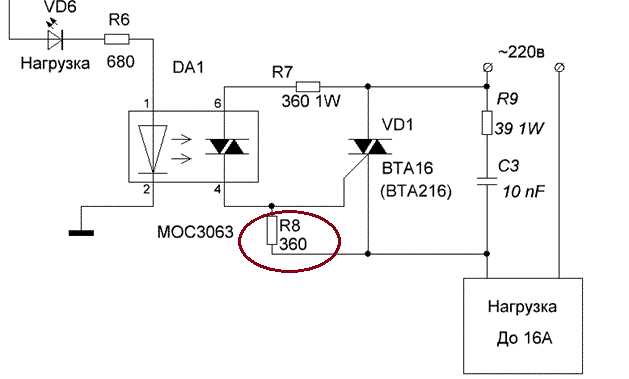

Оптосимистор.

Современная и перспективная разновидность симистора – это оптосимистор. Название говорит само за себя. Вместо управляющего электрода в корпусе симистора находится светодиод, и управление осуществляется изменением напряжения на светодиоде. На изображении показан внешний вид оптосимистора MOC3023 и его внутреннее устройство.

Оптосимистор MOC3023

Устройство оптосимистора

Как видим, внутри корпуса смонтирован светодиод и симистор, который управляется за счёт излучения светодиода. Выводы, отмеченные как N/C и NC, не используются, и не подключаются к элементам схемы. NC – это сокращение от Not Connect, которое переводится с английского как «не подключается».

Самое ценное в оптосимисторе это то, что между цепью управления и силовой цепью осуществлена полная гальваническая развязка. Это повышает уровень электробезопасности и надёжности всей схемы.

Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

.

Как работает симистор

.

Симистор и его применения

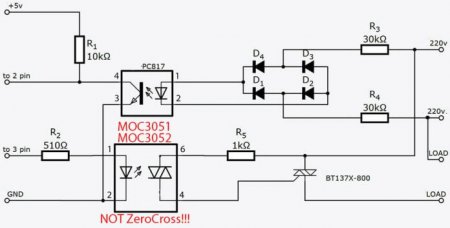

Тиристор идеально подходит для регулирования мощности переменного напряжения во всем, кроме одного: он является однополупериодным устройством, а это означает, что даже при полной проводимости используется только половина мощности. Можно включить параллельно два тиристора навстречу друг другу, как это показано на рис.1, чтобы обеспечить двух-полупериодный режим работы, однако для этого требуется подавать импульсы запуска на управляющие электроды от двух изолированных, но синхронных источников, как это видно из рисунка.

Рис.1 Двухполупериодный регулятор можно построить на двух тиристорах. Для изоляции источников импульсов от напряжения сети используются оптопары.

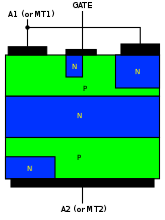

Самым полезным устройством для практического регулирования мощности переменного напряжения является двунаправленный тиристор или симистор. Как можно видеть на рис2. симистор можно рассматривать как два инверсно-параллельных тиристора с управлением от единственного источника сигнала. Симисторы являются настолько гибкими устройствами, что их можно переключать в проводящее состояние как положительным, так и отрицательным импульсом запуска независимо от мгновенной полярности источника переменного напряжения. Названия катод и анод теряют смысл для симистора; ближайший к управляющему электроду вывод назвали, не мудрствуя лукаво, основным выводом 1 (МТ1), а другой — основным выводом 2 (МТ2).

Запускающий импульс всегда подается относительно вывода МТ1 так же, как в случае тиристора он подается относительно катода.

Рис2. Симистор: (а) структура, (b) условное обозначение.

Обычно для переключения симистора, рассчитанного на ток до 25 А, достаточен пусковой ток 20 мА, и одним из простейших примеров его применения является «твердотельное реле», в котором небольшой пусковой ток используется для управления большим током нагрузки (рис.3). В качестве ключа SW1 могут быть геркон, чувствительное термореле или любая контактная пара, рассчитанная на 50 мА; ток в цепи нагрузки ограничивается только параметрами симистора. Полезно отметить, что резистор R1 в цепи запуска находится под напряжением сети только в моменты включения симистора; как только симистор включается, разность потенциалов на резисторе R1 падает до величины около одного вольта, так что достаточен полуваттный резистор.

Рис.3 Простое «твердотельное реле» на симисторе.

Весьма распространенными применениями симистора являются регулятор яркости для лампы или управление скоростью вращения мотора. На рис.4 показана такая схема. Временное положение запускающих импульсов устанавливается RC-фазовращателем; потенциометром R2 регулируют яркость лампы, тогда как резистор R1 просто ограничивает ток, когда потенциометр установлен в положение с минимальным сопротивлением. Сами импульсы запуска формируются динистором, то есть двунаправленным триггерным диодом. Динистор можно представить себе как маломощный тиристор без управляющего электрода с низким напряжением лавинного пробоя (около 30 В). Когда разность потенциалов на конденсаторе С1 достигает уровня пробоя в динисторе, мгновенный импульс разряда конденсатора включает симистор.

Рис.4 Простейшая схема регулировки яркости лампы на симисторе с фазовым управлением.

Легко сделать автоматический фотоэлектрический выключатель лампы, присоединив параллельно конденсатору С1 фотоэлемент ORP12 (светозависимый резистор). Сопротивление фотоэлемента в темноте велико, порядка 1 МОм, но при дневном свете оно падает до нескольких килоом так, что симистор не может поджечься и лампа выключена. Если в автоматическом выключателе ручная регулировка не требуется, то резистор R2 можно заменить на короткое замыкание.

На рис.5 показано, как симистор управляет мощностью в нагрузке, отрезая начальную часть каждого полупериода. Длительность пропущенной части зависит от запаздывания пускового импульса по фазе, которое определяется сопротивлением R1+R2 и емкостью С1. В простейшей схеме управления на рис.4 фазовый сдвиг не может быть больше 90°, так как используется только одна RС-цепочка. Поэтому такая схема является плохим регулятором при малой мощности, поскольку в нем могут происходить неожиданные скачки от выключенного состояния к полной мощности.

Более совершенная схема приведена на рис.6; включение дополнительной RC-цепочки (R3С3) дает больший фазовый сдвиг для лучшего управления при малой мощности. Дальнейшие усовершенствования состоят во введении следующих элементов: (а) демпфера с постоянной времени R4С4 для предотвращения ошибочных переключений от противо-э.д.с. индуктивной нагрузки и (b) радиочастотного фильтра L1C1 для подавления помех. Последний элемент всегда следует вводить в симисторную или тиристорную схему, работающую по принципу «отсекания части колебания», поскольку быстрые включения и выключения могут создавать серьезные радиопомехи в питающей сети.

Рис.5 Форма напряжения на нагрузке в симисторном регуляторе при постепенном увеличении фазового сдвига.

Имеется большое число различных симисторов и тиристоров которые нашли широкое применение в бытовой технике. Как и в случае выпрямительных диодов, для того, чтобы выбрать прибор с нужными номинальными напряжением и током, можно обратиться к каталогам и справочным данным.

Рис.6 Симисторный регулятор мощности с широким диапазоном регулировки и встроенным подавлением помех.

Большинство производителей выпускают подходящие динисторы, но имеются также приборы, называемые quadrac, в которых объединены симистор и динистор.

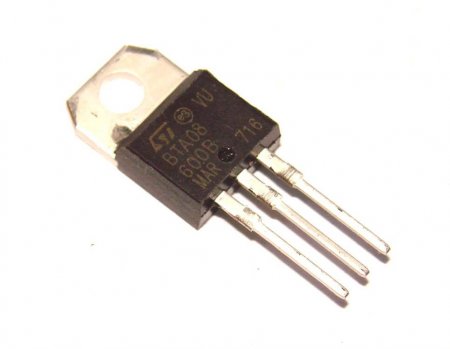

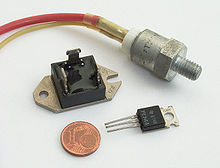

На рис.7 показаны корпуса и цоколевка распространенных симисторов. Если симистор должен использоваться на полную допустимую мощность, то его необходимо закрепить на теплоотводе.

Подавление радиочастотных помех, создаваемых симисторными или тиристорными регуляторами с фазовым управлением, становится более трудным и дорогим при больших значениях тока нагрузки.

Разбираемся в характерных особенностях симисторов, их устройстве и принципе работы

В электрических нагревателях и в других нагрузках с большой инерционностью можно уменьшить помехи, пропуская каждый раз целое число полупериодов. Это позволяет избежать скачкообразных изменений тока, которые и вызывают радиочастотные помехи. Такой способ называется прерывистым запуском или управлением с целым числом периодов. Этот способ, как правило, не подходит для управления яркостью лампы из-за мерцания. Для осуществления управления с целым числом периодов подходят такие микросхемы, как SL441, включающиеся при нулевом напряжении. Они определяют пересечение напряжением сети нулевого уровня и обеспечивают запуск симистора от датчика, сопротивление которого меняется, например, от термистора.

Рис.7 Корпуса распространенных симисторов: (а) корпус Т066, (b) болтовой крепеж, (с) пластмассовый корпус Т0220.

Ищешь, что значит слово симистор? Пытаешься разобраться, что такое симистор? Вот ответ на твой вопрос:

Значение слова «симистор» в словарях русского языка

Симистор это:

Симистор (симметричный триодный тиристор) или триак (от ) — полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров и используемый для в цепях переменного тока. В электронике часто рассматривается как управляемый выключатель (ключ).

Википедия

Симистор

, от симметричный триодный тиристор; полупроводниковый прибор, используемый для коммутации в цепях переменного тока, являющийся разновидностью тиристора

Викисловарь

Где и как употребляется слово «Симистор»?

Кроме значения слова «Симистор» в словарях, рекомендуем также ознакомиться с примерами предложений и цитат из классической литературы, в которых употребляется слово «Симистор».

Так вы сможете гораздо легче понять и запомнить, как правильно употребляется слово «Симистор» в тексте и устной речи.

Примеры употребления слова «Симистор»

Синонимы, антонимы и гипонимы к слову «симистор»

Гиперонимы к слову «Симистор»:

- тиристор

Разбор слова «симистор»

Симистор является ответом на вопросы из кроссвордов

- Вопросы, в которых ответом является слово «симистор» не найдены.

Симисторы — это полупроводниковые ключи, которые используют для коммутации цепей сетевого напряжения. Узнайте, как работает симистор и для чего он нужен в цепи.

Симистор является полупроводниковым прибором. Его полное название – симметричный триодный тиристор. Его особенность – возможно проводить ток в обе стороны. Данный элемент цепи имеет три вывода: один является управляющим, а два других силовыми. В этой статье мы рассмотрим принцип работы, устройство и назначение симистора в различных схемах электроприборов.

Содержание:

- Конструкция и принцип действия

- Управляющие сигналы

- Достоинства и недостатки

- Область применения

- Основные характеристики

Конструкция и принцип действия

Особенность симистора является двунаправленной проводимости идущего через прибор электрического тока. Конструкция устройства строится на использовании двух встречно-параллельных тиристоров с общим управлением. Такой принцип работы дал название от сокращенного «симметрические тиристоры». Поскольку электроток может протекать в обе стороны, нет смысла обозначать силовые выводы как анод и катод. Дополняет общую картину управляющий электрод.

Условное обозначение на схеме по ГОСТ:

Внешний вид следующий:

В симисторе есть пять переходов, позволяющих организовать две структуры. Какая из них будет использоваться зависит от места образования (конкретный силовой вывод) отрицательной полярности.

Как работает симистор? Исходно полупроводниковый прибор находится в запертом состоянии и ток по нему не проходит. При подаче тока на управляющий электрод, последний переходит в открытое состояние и симистор начинает пропускать через себя ток. При работе от сети переменного тока полярность на контактах постоянно меняется. Схема, где используется рассматриваемый элемент, при этом будет работать без проблем. Ведь ток пропускается в обоих направлениях. Чтобы симистор выполнял свои функции, на управляющий электрод подают импульс тока, после снятия импульса ток через условные анод и катод продолжает протекать до тех пор, пока цепь не будет разорвана или они не будут находится под напряжением обратной полярности.

При использовании в цепи переменного тока симистор закрывается на обратной полуволне синусоиды, тогда нужно подавать импульс противоположной полярности (той же, под которой находятся «силовые» электроды элемента).

Принцип действия системы управления может корректироваться в зависимости от конкретного случая и применения. После открытия и начала протекания подавать ток на управляющий электрод не нужно. Цепь питания разрываться не будет. При надобности отключить питание следует понизить ток в цепи ниже уровня величины удержания или кратковременно разорвать цепь питания.

Управляющие сигналы

Чтобы добиться желаемого результата с симистором используют не напряжение, а ток. Чтобы прибор открылся, он должен быть на определённом небольшом уровне. Для каждого симистора сила управляющего тока может быть разной, её можно узнать из даташита на конкретный элемент. Например, для симистора КУ208 этот ток должен быть больше 160 мА, а для КУ201 —не менее 70 мА.

Полярность управляющего сигнала должна совпадать с полярностью условного анода. Для управления симистором часто используют выключатель и токоограничительный резистор, если он управляется микроконтроллером – может понадобиться дополнительная установка транзистора, чтобы не сжечь выход МК, или использовать симисторный оптодрайвер, типа MOC3041 и подобных.

Четырёхквадрантные симисторы могут отпираться сигналом с любой полярностью. В этом преимуществе есть и недостаток – может потребоваться увеличенный управляющий ток.

При отсутствии прибор заменяется двумя тиристорами. При этом следует правильно подбирать их параметры и переделывать схему управления. Ведь сигнал будет подаваться на два управляющих вывода.

Достоинства и недостатки

Для чего нужен рассматриваемый полупроводниковый прибор? Самый популярный вариант использования – коммутация в цепях переменного тока. В этом плане симистор очень удобен – используя небольшой элемент можно обеспечить управление высоковольтного питания.

Популярны решения, когда им заменяют обычное электромеханическое реле. Плюс такого решения – отсутствует физический контакт, благодаря чему включение питания становится надежнее, переключение бесшумным, ресурс на порядки больше, быстродействие выше. Еще одно достоинство симистора – относительно невысокая цена, что вместе с высокой надёжностью схемы и временем наработки на отказ выглядит привлекательно.

Полностью избежать минусов разработчикам не удалось. Так, приборы сильно нагреваются под нагрузкой. Приходится обеспечивать отвод тепла. Мощные (или «силовые») симисторы устанавливают на радиаторы. Ещё один недостаток, влияющий на использование, это создание гармонических помех в электросети некоторыми схемами симисторных регуляторов (например, бытовой диммер для регулировки освещенности).

Отметим, что напряжение на нагрузки будет отличаться от синусоиды, что связано с минимальным напряжением и током, при которых возможно включение. Из-за этого подключать следует только нагрузку, не предъявляющую высоких требований к электропитанию. При постановке задачи добиться синусоиды такой способ коммутации не подойдёт. Симисторы сильно подвержены влиянию шумов, переходных процессов и помех. Также не поддерживаются высокие частоты переключения.

Область применения

Характеристики, небольшая стоимость и простота устройства позволяет успешно применять симисторы в промышленности и быту. Их можно найти:

- В стиральной машине.

- В печи.

- В духовках.

- В электродвигателе.

- В перфораторах и дрелях.

- В посудомоечной машине.

- В регуляторах освещения.

- В пылесосе.

На этом перечень, где используется этот полупроводниковый прибор, не ограничивается. Применение рассматриваемого проводникового прибора осуществляется практически во всех электроприборах, что только есть в доме. На него возложена функция управления вращением приводного двигателя в стиральных машинках, они используются на плате управления для запуска работы всевозможных устройств – легче сказать, где их нет.

Основные характеристики

Рассматриваемый полупроводниковый прибор предназначен для управления схемами. Независимо от того, где в схеме он применяется, важны следующие характеристики симисторов:

- Максимальное напряжение. Показатель, который будучи достигнут на силовых электродах не вызовет, в теории, выхода из строя. Фактически является максимально допустимым значением при условии соблюдения диапазона температур. Будьте осторожны – даже кратковременное превышение может обернуться уничтожением данного элемента цепи.

- Максимальный кратковременный импульсный ток в открытом состоянии. Пиковое значение и допустимый для него период, указываемый в миллисекундах.

- Рабочий диапазон температур.

- Отпирающее напряжение управления (соответствует минимальному постоянному отпирающему току).

- Время включения.

- Минимальный постоянный ток управления, нужный для включения прибора.

- Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии. Этот параметр всегда указывают в сопроводительной документации. Обозначает критическую величину напряжения, предельную для данного прибора.

- Максимальное падение уровня напряжения на симисторе в открытом состоянии. Указывает предельное напряжение, которое может устанавливаться между силовыми электродами в открытом состоянии.

- Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии и напряжения в закрытом. Указываются соответственно в амперах и вольтах за секунду. Превышение рекомендованных значений может привести к пробою или ошибочному открытию не к месту. Следует обеспечивать рабочие условия для соблюдения рекомендованных норм и исключить помехи, у которых динамика превышает заданный параметр.

- Корпус симистора. Важен для проведения тепловых расчетов и влияет на рассеиваемую мощность.

Вот мы и рассмотрели, что такое симистор, за что он отвечает, где применяется и какими характеристиками обладает. Рассмотренные простым языком теоретические азы позволят заложить основу для будущей результативной деятельности. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

Материал взят с сайта: https://samelectrik.ru/

Симистор или триак–полупроводниковый аппарат, который является разновидностью тиристоров. Его полное наименование – симметричный триодный тиристор, он используется для сопряжения в цепях с переменным током.

Этот компонент имеет три электрода: первый называется руководящий, а два остальных– силовые. Здесь мы поговорим о принципах функционирования этого прибора, его составляющих, расскажем о его предназначении в схемах разных электрических приборов.

Как устроен прибор симистор

Отличительная черта триака состоит в двунаправленной проводимости, проходящего сквозь него электрического тока. Структура прибора заключается в задействовании двух встречно-параллельных симисторов с единым согласованием.

Благодаря такому правилу, аппарат получил наименование «симметричный триодный тиристор».

Благодаря тому, что электричество проходит одновременно в две стороны, незачем определять силовые выходы, как катод и анод. Ко всему прочему, у механизма добавляется управляющий электрод.

В симисторе существует всего пять переходов, с помощью которых образовываются две системы. Их выбор, зависит от места, где образовывается отрицательная полярность. То есть в одном из силовых электродов.

В чем заключается система функционирования симистора? Первоначально триодный тиристор расположен в изолированном виде и электроток не проводит. Когда через руководящий электрод становится открытым, по нему начинает проходить ток.

Во время работы от сети переменного тока, полярность каждый раз будет разная. Схема, в которой функционирует эта деталь, будет работать исправно, поскольку электроток подается сразу в нескольких направлениях.

Для того, чтобы симистор исполнял все функции, на руководящий вывод подают сигнал электротока. Затем, через так называемые анод и катод, электроток продолжает поступать, до момента, когда цепь не разорвут либо же они будут находиться в напряженности обратного полюса.

В течении применения триака в цепи с переменным током, он закрывается на противоположной половине синусоидальной волны.

В этом случае нужно подавать ток полной противоположности прямой полярности, под которым уже пребывают защитные выводы прибора.

Правила функционирования механизма могут регулироваться в зависимости от определенных ситуаций и области использования.

Впоследствии открытия и начала протекания подачи электротока на руководящий вывод не требуется.Электрическая цепочка не будет прерываться.

Если необходимо отключить питание, нужно снизить подачу электротока в цепи ниже, чем величина удержания либо же ненадолго разорвать электрическую цепь.

Руководящие импульсы симистора

Для того, чтобы получить необходимый эффект от использования симистора, пускают не напряжение, а ток. С целью открытия прибора, нужно установить его на некотором относительно маленьком уровне.

Для любого прибора симистора сила управляющая током может быть абсолютно различной. Найти ее можно, заглянув в технический паспорт определенной детали. К примеру, для триака КУ208 этот ток должен быть более, чем 160 мА, а для КУ201 —не меньше 70 мА.

Полюс главного импульса обязан соответствовать полюсу, так называемого анода. Для контроля над симистором в основном задействуют коммутатор и токоограничительный резистор.

В случае, когда он управляется специальной микросхемой – может потребоваться дополнительная установка полупроводникового триода, чтобы не спалить выход МК, или установить симисторный оптодрайвер, по типу МОС3022.

4Q-триак и открываются сигналом любого полюса. Несмотря на это, есть и небольшой минус – возможно, понадобиться увеличенный симистор.

Если такого нет в наличии, его можно заменить двумя другими. Но здесь важно правильно выбрать их идентификаторы и перестроить систему управления, поскольку импульс будет направляться к двум управляющим электродам.

Плюсы и минусы симистора

Вообще где можно использовать данный симистор? Наиболее широкий способ применения симистора – сопряжение в цепи переменного тока. В таком случае, симистор чрезвычайно удобен. Применив маленький прибор симистор можно наладить руководство высоковольтным питанием.

Широко известны также способы, когда симистором заменяют электромагнитные тумблеры. Преимущество этого метода – здесь нет непосредственно физического соприкосновения.

Вследствие этого, повышается надежность подключения питания, любые переключения будут тише, а скорость работы увеличится.

Кроме этого, еще одним плюсом будет сравнительно низкая цена, хорошая надежность схемы и длительный период использования. Все это делает прибор симистор очень заманчивым.

К сожалению, совсем без недостатков здесь не обойтись. Один из них – симисторы слишком нагреваются из-за напряжения. Поэтому нужно налаживать вывод лишней теплоты. Сверхмощные или силовые тиристоры устанавливают на обогреватели.

Помимо этого симистор, во время использования вы можете столкнуться с гармоническими помехами. Они возникают в электрической сети, из-за нескольких схем редукторов триака (к примеру, обычный авторегулятор для управления освещением).

Заметим, что напряженность на нагрузки будет разниться от синусоиды. Это зависит от минимального напряжения и электротока, при которых реален запуск аппарата.

В связи с этим, подсоединять нужно только нагрузку, которая не требует высоких характеристик электрического питания.

Если у вас стоит цель – создать синусоиду, такой метод сопряжения не справиться с задачей. Симметричные триодные симисторы очень зависят от шума, переходных явления и других препятствий.

Вдобавок ко всему, аппарат не поддерживает переключение на высоких частотах.

Сферы использования прибора симистора

Свойства и качества, относительно низкая цена и легкость прибора разрешает успешное его использование в хозяйственной деятельности. Симисторы находятся в таких предметах, как:

- печка

- духовой шкаф

- посудомойка

- стиральная машинка

- дрель

- перфоратор

- пылесос

- димер

- электрические двигатели и другое.

Естественно, список на этом не заканчивается. Используется симистор почти в каждом электрическом приборе, который есть в вашей квартире.

Он выполняет процесс координации обращения силового движка в стиральной машинке, применяется на плате управления для активации разных устройств. Намного проще перечислить сферы, где он не действует.

Базовые свойства симистора

Описываемый нами симистор подходит для управления схемами. Не имеет значения, в каком месте его используют, но всегда остаются необходимы такие его свойства, как:

- Предельная напряженность. Это тот параметр, достигнув который на силовых выводах, не приведет к поломке прибора, в теории. По факту, это максимум допускаемого значения при соблюдении условия об определенной температуре. Следует быть внимательным, поскольку даже малейшее повышение может поспособствовать гибели этой детали электрической цепи.

- Максимум мимолетного импульсивного электротока в открытом положении. Наивысшее значение и закономерный для него срок, который рассчитывают в миллисекундах.

- Требуемая широта температуры.

- Раскрывающая напряженность согласования (соотносится с минимальным постоянным открывающим электротоком).

- Период введения симистора в действие.

- Наименьшее значение постоянного электротока, необходимого для введения аппарата в рабочее состояние.

- Наибольшее периодическое импульсное напряжение в закрытом состоянии. Данный показатель всегда представляют в техническом паспорте устройства. Он определяет опасную величину напряженности, пиковую для этого аппарата.

- Наибольшее снижение уровня напряженности на симисторе в открытом состоянии. Характеризует наибольшую нагрузку, которую можно установить между силовыми выводами в открытом положении.

- Напряженный темп увеличения электротока в открытом положении и нагрузки в закрытом. Рассчитываются пропорционально в амперах и вольтах в секунду. Повышение приведенных выше значений, может способствовать пробиванию либо ложному отпору не в то время. Необходимо организовать рабочую обстановку для контроля рекомендуемых правил и устранить неполадки, динамизм которых превосходит начальные величины.

- Каркас симистора. Необходим для осуществления тепловых подсчетов и оказывает влияние на рассеиваемую напряженность прибора.

На этом все. Мы рассказали, что представляет собой симистор, какими свойствами он обладает и где используется.

Приведенные выше базовые понятия, изложенные доступным языком, помогут вам в дальнейшем качественно выполнять любую работу, связанную с электрическими приборами.

Мы верим, что эту статью вы нашли очень информативной и ценной!

Для коммутации электрических сетей переменного тока используются различные элементы. Чаще всего используются мощные симисторы, которые необходимы для проектирования трансформаторов и зарядных устройств.

Симисторы – это вид тиристоров, которые являются аналогами кремниевых выпрямителей в корпусе. Но, в отличие от тиристоров, которые являются однонаправленными приборами, т. е. передают ток только в одном направлении, триаки – двухсторонние. С их помощью можно передавать ток в обоих направлениях. Они имеют пять слоев тиристора, которые оснащены электродами. При первом взгляде, отечественные симисторы напоминают структуру р-n-р, но у них несколько областей с проводимостью n-типа. Последняя область, которая расположена после этого слоя, имеет прямую связь с электродом, что обеспечивает высокую проводимость сигнала. Иногда их также сравнивают с выпрямителями, но при этом стоит помнить, что диоды передают электрический сигнал только в одну сторону.

Фото — использование тиристора

Симистор считается идеальным устройством для использования в коммутационных сетях, так как он может контролировать ток идет через обе половины переменного цикла. Тиристор же контролирует только полуцикл, при этом вторая половина сигнала не используется. Благодаря такой особенности работы, триак отлично передает сигналы любых электрических приборов, часто применяется симистор вместо реле. Но при этом симистор редко используется в сложных электрических приборах, таких как трансформаторы, ЭВМ и т. д.

Фото — симистор

Видео: как работает симистор

Принцип действия

Принцип работы симистора очень похож на тиристор, но его проще понять исходя из работы тринисторного аналога того компонента электрических сетей. Обратите внимание, четвертый полупроводниковый компонент разделен, что позволяет выполнять следующие функции:

- Контролировать работы катода и анода;

- При необходимости менять их местами, что позволяет изменять полюсность работы.

При этом работу прибора можно расценивать как сочетание двух встречно-направленных тиристоров, но работающих в полном цикле, т. е. не обрывающих сигналы. Маркировка на схеме соответствующая двум соединенным тиристорам:

Фото — тринисторный аналог симистора

Согласно чертежу, на электрод, который является управляющим, передает сигнал, позволяющий открыть контакт детали. В момент, когда на аноде положительное напряжение, соответственно на катоде отрицательное – электроток начнет протекать через тринистор, который на схеме с левой стороны. Исходя из этого, если полностью изменить полярность, что поменяет местами заряды катода и анода, ток, передающийся через контакты пойдет через правый тринистор.

Здесь последний слой на симисторе отвечает за полярность напряжения. Он контролирует напряженность на контактах и сравнивая её, переправляет ток на определенный тринистор. Прямопорционально этому, если сигнал не подается – то все тринисторы закрыты и устройство не работает, т. е. не передает никакие импульсы.

Если сигнал есть, существует подключение к сети и ток куда-то должен течь, то симистор в любом случае его проводит полярность направления в этом случае диктуется зарядом и полярностью полюсов, катодом и анодом.

Обратите внимание, на схеме выше дана вольт-амперная характеристика (ВАХ) симистора, на рисунке 3. Каждая из кривых имеет параллельное направление, но в другую сторону. Они повторяют друг друга под углом 180 градусов. Такой график позволяет говорить, что симистор – это аналог динистора, но при этом области, через которые сигнал динисторы не передают, очень легко преодолеваются. Параметры устройства можно корректировать, подавая ток разных напряжений, это позволит отпирать контакты в нужную сторону, просто изменяя полярность сигнала. На чертеже места, которые могут изменяться, отмечены штриховыми линиями.

Фото — симисторы

Благодаря этой ВАХ становится понятно, почему стабилизированный тиристор получил такое название. Симистор – означает «симметричный» тиристор, в некоторых учебниках и магазинах его могут называть триаком (иностранный вариант).

Область использования

Двунаправленность делает симисторы очень удобными переключателями для цепей переменного тока, позволяя им контролировать большие потоки электрической энергии, проходящие через маленькие контактные полюса. Помимо этого можно контролировать даже процентное соотношение тока индуктивной нагрузки.

Фото — работа симистора

Устройства используются в радиотехнике, электромеханике, механике и прочих отраслях промышленности, где может понадобиться контроль течения тока. Оптосимисторы часто используются в системах сигнализации и светорегуляторах, где для корректной работы приборов необходим полный цикл, а не полупериод. Хотя довольно часто применение этой радиодетали не эффективно. Например, для работы небольшого микроконтроллера или трансформатора иногда лучше подключить маломощные тиристоры, которые будут обеспечивать работу обоих периодов одинаково.

Проверка, распиновка и использование симисторов

Для того чтобы использовать устройство в работе, нужно знать, как проверить симистор мультиметром или «прозвонить» его. Для проверки Вам нужно оценить характеристики, управляемых кремниевых диодов. Такие выпрямители позволяют настроить нужные показания и провести испытания. Отрицательный контакт омметра подключается к катоду, а положительный устанавливается на анод. После нужно выставить на омметре показатель на единицу, и соединить контрольный электрод с выводом анода. Если данные будут находиться в пределах 15 и 50 Ом, то деталь работает нормально.

Фото — управление светом симисторами

Но при этом, когда Вы отключите контакты от анода, то на устройстве должны сохраниться показания омметра. Следите за тем, чтобы простое измерительное устройство не показывало остаточного сопротивления, иначе это будет говорить о том, что деталь не рабочая.

В быту симисторы часто используются для создания приборов, продлевающих срок службы различных устройств. Например, для ламп накаливания или измерителей Вы можете сделать регулятор мощности (понадобится тиристор MAC97A8 или ТС).

Фото — схема регулятора мощности на симисторе

На схеме показан, как собрать регулятор мощности. Обратите внимание на элементы DD1.1.DD1.3, где указан генератор, за счет этой детали производиться около 5 импульсов, которые представляют собой полупериоды одного сигнала. Импульсы контролируются при помощи резисторов, а транзистор с выпрямляющими диодами контролирует момент включения симистора.

Фото — измерение симистора

Данный транзистор открыт, исходя из этого, на вход генератора подходит сигнал, пока симисторы и оставшиеся транзисторы закрыты. Но если в момент открытия контактов состояние генератора не измениться, то накопительными элементами будет сгенерирован небольшой импульс для того, чтобы запустилась цоколевка. Такая схема диммера на симисторе может использоваться для контроля работы осветительных приборов, стиральной машине, оборотов пылесоса или ламп накаливания с датчиком движения. Тестером проверьте работоспособность схемы и можете использовать её.

Фото — работа симистора

Для усовершенствования системы, можно устроить управление симистором через оптопару, чтобы включение элемента в работу происходило только после сигнала. Обратите внимание, если при прокрутке барабана, очень резко происходят движения – то неисправен электронный модуль. Чаще всего сгорает симистор, импортные проводники часто не выдерживают скачков напряжений. Для его замены просто подберите такую же деталь.

Фото — зарядное устройство на тиристоре

Аналогично по схеме можно собрать зарядное устройство на симисторе, в зависимости от требований понадобится просто купить маломощные или силовые детали КУ208Г, КР1182ПМ1, Z0607, BT136, BT139 (BTB – ВТВ, BTA – ВТА также подойдут). В бытовых импортных условиях используются зарубежные триаки, цены на которых немного выше.

При помощи домашнего тестера (мультиметра) можно проверять самые разные радиоэлементы. Для домашнего мастера, увлекающегося электроникой – это настоящая находка. Например, проверка тиристора мультиметром может избавить вас от необходимости поиска новой детали во время ремонта электрооборудования.

Это полупроводниковый прибор, выполненный по классической монокристальной технологии. На кристалле имеется три или более p-n перехода, с диаметрально противоположными устойчивыми состояниями. Основное применение тиристоров – электронный ключ. Можно эффективно использовать эти радиоэлементы вместо механических реле.

Включение происходит регулируемо, относительно плавно и без дребезга контактов. Нагрузка по основному направлению открытия p-n переходов подается управляемо, можно контролировать скорость нарастания рабочего тока.

К тому же тиристоры, в отличие от реле, отлично интегрируются в электросхемы любой сложности. Отсутствие искрения контактов позволяет применять их в системах, где недопустимы помехи при коммутации.

Деталь компактна, выпускается в различных форм-факторах, в том числе и для монтажа на охлаждающих радиаторах.

Управляются тиристоры внешним воздействием:

- Электрическим током, который подается на управляющий электрод;

- Лучом света, если используется фототиристор.

При этом, в отличие от того же реле, нет необходимость постоянно подавать управляющий сигнал. Рабочий p-n переход будет открыт и по окончании подачи управляющего тока. Тиристор закроется, когда протекающий через него рабочий ток опустится ниже порога удержания.

Тиристоры выпускаются в различных модификакциях, в зависимости от способа управления, и дополнительных возможностей.

- Диодные прямой проводимости;

- Диодные обратной проводимости;

- Диодные симметричные;

- Триодные прямой проводимости;

- Триодные обратной проводимости;

- Триодные ассиметричные.

Существует разновидность триодного тиристора, имеющая двунаправленную проводимость.

Что такое симистор, и чем он отличается от классических тиристоров?

Симистор (или «триак») – особая разновидности триодного симметричного тиристора. Главное преимущество – способность проводить ток на рабочих p-n переходах в обоих направлениях. Это позволяет использовать радиоэлемент в системах с переменным напряжением.

Принцип работы и конструктивное исполнение такое же, как у остальных тиристоров. При подаче управляющего тока p-n переход отпирается, и остается открытым до снижения величины рабочего тока.

Популярное применение симисторов – регуляторы напряжения для систем освещения и бытового электроинструмента.

Работа этих радиокомпонентов напоминает принцип действия транзисторов, однако детали не являются взаимозаменяемыми.

Рассмотрев, что такое тиристор и симистор, мы с вами научимся, как проверять эти детали на работоспособность.

Как прозвонить тиристор мультиметром?

Сразу оговоримся – проверить исправность тиристора можно и без тестера. Например, с помощью лампочки от фонарика и пальчиковой батарейки. Для этого включаем последовательно источник питания, соответствующий напряжению лампочки, рабочие выводы тиристора, и лампочку.

Важно! Не забудьте о том, что обычный тиристор проводит ток лишь в одном направлении. Поэтому соблюдайте полярность.

При подаче управляющего тока (достаточно батарейки АА) – лампочка будет гореть. Значит, управляющая цепь исправна. Затем отсоединяем батарейку, не отключая источник рабочего тока. Если p-n переход исправный, и настроен на определенную величину тока удержания – лампочка продолжает гореть.

Если под рукой нет подходящей лампы и батарейки, следует знать, как проверить тиристор мультиметром.

- Переключатель тестера устанавливаем в режим «прозвонка». При этом на щупах проводов появится достаточное напряжение для проверки тиристора. Рабочий ток не открывает p-n переход, поэтому сопротивление на выводах будет высоким, ток не протекает. На дисплее мультиметра высвечивается «1». Мы убедились в том, что рабочий p-n переход не пробит;

- Проверяем открытие перехода. Для этого соединяем управляющий вывод с анодом. Тестер дает достаточный ток для открытия перехода, и сопротивление резко уменьшается. На дисплее появляются цифры, отличные от единицы. Тиристор «открыт». Таким образом, мы проверили работоспособность управляющего элемента;

- Размыкаем управляющий контакт. При этом сопротивление снова должно стремиться к бесконечности, то есть на табло мы видим «1».

Почему тиристор не остался в открытом состоянии?

Дело в том, что мультиметр не вырабатывает величину тока, достаточную для срабатывания тиристора по «току удержания». Этот элемент мы проверить не сможем. Однако остальные пункты проверки говорят об исправности полупроводникового прибора. Если поменять местами полярность – проверка не пройдет. Таким образом, мы убедимся в отсутствии обратного пробоя.

Можно проверить и чувствительность тиристора. В этом случае, мы переводим переключатель тестера в режим омметра. Измерения производятся по раннее описанной методике. Только мы каждый раз меняем чувствительность прибора. Начинаем с предела измерения вольтметра «х1».

Чувствительные тиристоры при отключении управляющего тока сохраняют открытое состояние, что мы и фиксируем на приборе. Увеличиваем предел измерения до «х10». В этом случае ток на щупах тестера уменьшается.

Если при отключении управляющего тока переход не закрывается – продолжаем увеличивать предел измерения до срабатывания тиристора по току удержания.

Важно! Чем меньше ток удержания – тем чувствительнее тиристор.

При проверке деталей из одной партии (или с одинаковыми характеристиками), выбирайте более чувствительные элементы. У таких тиристоров гибче возможности по управлению, соответственно шире область применения.

Освоив принцип проверки тиристора – легко догадаться, как проверить симистор мультиметром.

Важно! При прозвонке необходимо учитывать, что этот полупроводниковый ключ имеет симметричную двустороннюю проводимость.

Проверка симистора мультиметром

Схема подключения для проверки аналогичная. Можно использовать лампу накаливания или мультиметр с широким диапазоном измерений в режиме омметра. После прохождения тестов при одной полярности, переключаем щупы тестера на полярность обратную.

Исправный симистор должен показать весьма похожие результаты проверки. Необходимо проверить открытие и удержание p-n перехода в обоих направлениях по всей шкале пределов измерения мультиметра.

Если радиодеталь, нуждающаяся в проверке, находится на монтажной плате – нет необходимости ее выпаивать для теста. Достаточно освободить управляющий вывод. Важно! Не забудьте предварительно обесточить проверяемый электроприбор.

В заключении смотрите видео: Как проверить тиристор мультиметром.

Тиристоры как отдельный вид полупроводников, относится к категории диодов. Но в отличие от них, у тиристора есть третий вывод, предназначенный для выполнения задач управляющего электрода.

В фактическом понимании – диод с тремя выводами. Такие полупроводниковые устройства широко применяются и в бытовых приборах, и в регуляторах мощности всевозможных источников света.

Учитывая масштабы использования тиристора, многие домашние мастера сталкиваются с проблемой выхода устройства из строя, но, как и чем его протестировать не знают. Итак, для начала, нужно понять, что это такое и каков его принцип действия.

Что такое тиристор

Тиристор представляет собой одну из разновидностей полупроводниковых приборов, использующих в основе своей работы p-n – переходы. Это электронный ключ, при помощи которого можно регулировать мощную нагрузку с использованием слабых сигналов.

На рынке электротоваров полупроводниковые устройства представлены в достаточно широком ассортименте, классификация которых осуществляется с учетом метода управления и от проводимости:

- Динистор (диодный радиоэлемент)

– оснащен двумя выводами, а переключение в открытое положение происходит за счет импульсов напряжения с конкретной амплитудой; - Триодный прибор

– не способен пропускать в обратном направлении, он функционирует за счет пульсации тока управления, а процесс выключения происходит или при подаче обратного напряжения, или отключением тока в открытом положении. Учитывая коммутационные параметры, устройства бывают и низкочастотными, и высокочастотными, и быстродействующими, и импульсными; - Запираемый тиристор

– отключение производится за счет импульсов тока управления (относительно триодного прибора отключается быстрее); - Комбинированно-выключаемый радиоэлемент

– отключается при подаче импульса тока управления при одновременном приложении обратного анодного напряжения; - Симистор-устройство с тремя электродами

с пятислойной структурой, которое способно в открытом состоянии пропускать ток, и в прямом направлении, и в обратном; - Оптотиристор-радиоэлемент

со встроенным светодиодом, за счет которого происходит управление от светового сигнала.

Полупроводниковые приборы данной категории активно используются в составе электронных ключей, выпрямителей, преобразователей, электронном зажигании, регуляторах мощности.

Принцип работы

Тиристоры подразделяются на:

- устройства, пропускающие ток в прямом направлении – от «анода» к «катоду»;

- устройства, пропускающие ток в обоих направлениях.

Работа переключающегося радиоэлемента сводится к выполнению функции ключа. На управляющий электрод подается команда, благодаря которой устройство получает соответствующее положение: открытый или закрытый.

Помимо этого, устройства данной категории классифицируют на запираемые и незапираемые.

Функционирование запираемых радиоэлементов было описана выше. Незапираемые полупроводниковые изделия переводятся в закрытый режим не за счет команды на управляющем электроде, а при условии, что проходящий через «анод» и «катод» ток принимает величину меньшую, чем ток удержания.

Чем можно проверить

Протестировать работоспособность полупроводника можно следующими способами:

- Метод с применением обычной низковольтной лампочки и батарейки.

Для этого потребуются: лампочка, три проводка и блок питания с постоянным током. Первым делом выставляется конкретное для загорания лампочки напряжение на блоке питания. Затем к каждому из электродов нужно припаять проводок. Посредством блока питания подается плюс на анод, а минус на катод. После чего, посредством батарейки на 1,5В происходит подача напряжения на управляющий электрод. В качестве индикатора здесь выступает лампочка, если она засветилась, то, переключающийся радиоэлемент функционирует в штатном режиме. - Метод с использованием мультиметра, омметра или тестера.

Это наиболее привычный и стандартный способ проверки, где анод и управляющий электрод (его контакты) подключаются к измерительному прибору. Здесь в качестве источника тока выступают батареи прибора, а отклонение стрелки (у аналоговых моделей) либо цифровые показания на экране (у цифровых изделий) используются как показатели исправности/неисправности устройства. Если прибор показывает большое сопротивление, значит, устройство закрыто, если же указывает на небольшие величины – открыто. - Метод с применением двух стрелочных тестеров – омметров.

В этом случае два отрицательных вывода с омметров подключаются к катоду тиристора. Положительный вывод одного из омметров подключается к аноду. Сопротивление на табло этого омметра стремится к бесконечности. Как только, положительный вывод другого омметра кратковременно подключается к управляющему электроду тиристора сопротивление предыдущего омметра сразу уменьшается до нескольких десятков Ом поскольку происходит отпирание тиристора.

Как проверить

Учитывая частый выход радиоэлемента из строя, для своевременного нахождения причины неисправности, желательно иметь удобный комбинированный измерительный прибор либо упрощенной модификации, либо цифрового исполнения.

Чтобы получить достоверный результат при проверке, рекомендуется собрать специальное приспособление по предложенной схеме.

Описание схемы

Структура тиристора включает в себя, четыре чередующихся слоя p и n типа проводимости p1n1p2n2. Между слоями образуются электронно-дырочные переходы. Слои p1 и n2 и переходы p1n1 и p2n2 получили название эмиттерных, внутренние слои n1 и p2 и переход между ними являются базовыми, а переход между ними – коллекторный.

Подключение к схеме тиристора возможно благодаря трем выводам:

- «Анод» – отвод от слоя p1. На него подается сигнал положительной полярности;

- «Катод» – отвод от слоя n2. К нему подключается провод с отрицательной полярностью;

- «Управляющий электрод» – отвод от слоя n1. На него подается управляющий сигнал, благодаря которому данный радиоэлемент приводится в рабочее состояние. (Исключение составляют динисторы – у них только два вывода и нет управляющего вывода).

Для проверочных работ над устройствами малой и средней мощности необходимо произвести подачу напряжения на выводы «анод» и «катод», а на управляющий электрод пустить кратковременный сигнал для открытия проводимости между «анодом» и «катодом».

В мультиметре при установке положения измерения сопротивления между щупами возникает напряжение. Можно воспользоваться им при тестировании прибора.

Пошаговое руководство

- На катодный отвод тиристора подсоединить черный щуп с отрицательным значением.

- На анодный конец тиристора прикрепить красный щуп с положительным значением.

- К управляющему электроду подключить выключатель, а другой конец выключателя подсоединить к мультиметру в гнездо с красным щупом.

- Установить мультиметр в положение измерения сопротивления в пределах не более 2000 Ом.

- Включить выключатель кратковременно и через несколько секунд отключить его.

- Проверить удерживается ли прохождение тока. Если да, то тиристор исправен. Для отключения его достаточно прекратить подачу напряжения на «катод» или «анод».

- Если данная процедура не дала результата, т.е. проводимость не удерживается, то необходимо выключатель переставить на черный щуп вместо красного и снова повторить пункты 4-6.

- Если и в этом случае нет удержания прохождения тока, то тиристор не годится к применению.

Как проверить не выпаивая

Для проверки полупроводникового прибора без выпаивания почти из любой схемы вполне может подойти вышеуказанный метод с применением мультиметра, только необходимо отключить управляющий электрод из цепей схемы.

- Прежде чем, начать тестировать тиристор, необходимо ознакомиться с его техническими характеристиками и принципом работы. Именно эти познания помогут точно оценить результаты проверки.

- Стандартный мультимер вполне подходит для проверки работоспособности данного радиоэлемента, но современный цифровой прибор отличается не только точностью показаний, но и удобством при эксплуатации.

- Собирать измерительное приспособление нужно в полном соответствии с предложенной схемой.

| В Википедии есть статья «симистор». |

Содержание

- 1 Русский

- 1.1 Морфологические и синтаксические свойства

- 1.2 Произношение

- 1.3 Семантические свойства

- 1.3.1 Значение

- 1.3.2 Синонимы

- 1.3.3 Антонимы

- 1.3.4 Гиперонимы

- 1.3.5 Гипонимы

- 1.4 Родственные слова

- 1.5 Этимология

- 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания

- 1.7 Перевод

- 1.8 Библиография

Русский[править]

| В Викиданных есть лексема симистор (L162625). |

Морфологические и синтаксические свойства[править]

| падеж | ед. ч. | мн. ч. |

|---|---|---|

| Им. | сими́стор | сими́сторы |

| Р. | сими́стора | сими́сторов |

| Д. | сими́стору | сими́сторам |

| В. | сими́стор | сими́сторы |

| Тв. | сими́стором | сими́сторами |

| Пр. | сими́сторе | сими́сторах |

си—ми́—стор

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -симистор-.

Произношение[править]

- МФА: [sʲɪˈmʲistər]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- техн., сокр. от симметричный триодный тиристор; полупроводниковый прибор, используемый для коммутации в цепях переменного тока, являющийся разновидностью тиристора ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

- триак?

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

- тиристор

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

| Список переводов | |

|

Библиография[править]

|

|

Для улучшения этой статьи желательно:

|

For other uses, see Triac.

A small plastic-cased TRIAC device mounted on a printed circuit board |

|

| Type | Active |

|---|---|

| Pin configuration | Terminal1, gate and Terminal2 |

| Electronic symbol | |

|

A TRIAC (triode for alternating current; also bidirectional triode thyristor or bilateral triode thyristor[1]) is a three terminal electronic component that conducts current in either direction when triggered. The term TRIAC is a genericised trademark.

TRIACs are a subset of thyristors (analogous to a relay in that a small voltage and current can control a much larger voltage and current) and are related to silicon controlled rectifiers (SCRs). TRIACs differ from SCRs in that they allow current flow in both directions, whereas an SCR can only conduct current in a single direction. Most TRIACs can be triggered by applying either a positive or negative voltage to the gate (an SCR requires a positive voltage). Once triggered, SCRs and TRIACs continue to conduct, even if the gate current ceases, until the main current drops below a certain level called the holding current.

Gate turn-off thyristors (GTOs) are similar to TRIACs but provide more control by turning off when the gate signal ceases.

The bidirectionality of TRIACs makes them convenient switches for alternating-current (AC). In addition, applying a trigger at a controlled phase angle of the AC in the main circuit allows control of the average current flowing into a load (phase control). This is commonly used for controlling the speed of a universal motor, dimming lamps, and controlling electric heaters. TRIACs are Bipolar devices.

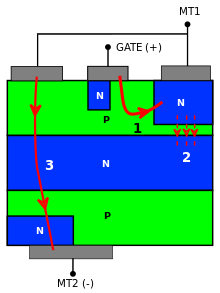

Operation[edit]

Figure 1: Triggering modes. Quadrants, 1 (top right), 2 (top left), 3 (bottom left), 4 (bottom right); voltages relative to MT1

Figure 2: TRIAC semiconductor construction

To understand how TRIACs work, consider the triggering in each of the four possible combinations of gate and MT2 voltages with respect MT1. The four separate cases (quadrants) are illustrated in Figure 1. Main Terminal 1 (MT1) and Main Terminal (MT2) are also referred to as Anode 1 (A1) and Anode 2 (A2) respectively.[2]

The relative sensitivity depends on the physical structure of a particular triac, but as a rule, quadrant I is the most sensitive (least gate current required), and quadrant 4 is the least sensitive (most gate current required).[clarification needed Why is Q-IV the least sensitive? See discussion]

In quadrants 1 and 2, MT2 is positive, and current flows from MT2 to MT1 through P, N, P and N layers. The N region attached to MT2 does not participate significantly. In quadrants 3 and 4, MT2 is negative, and current flows from MT1 to MT2, also through P, N, P and N layers. The N region attached to MT2 is active, but the N region attached to MT1 only participates in the initial triggering, not the bulk current flow.

In most applications, the gate current comes from MT2, so quadrants 1 and 3 are the only operating modes (both gate and MT2 positive or negative against MT1). Other applications with single polarity triggering from an IC or digital drive circuit operate in quadrants 2 and 3, where MT1 is usually connected to positive voltage (e.g. +5V) and gate is pulled down to 0V (ground).

Quadrant 1[edit]

Figure 3: Operation in quadrant 1

Figure 4: Equivalent electric circuit for a TRIAC operating in quadrant 1

Quadrant 1 operation occurs when the gate and MT2 are positive with respect to MT1.Figure 1

The mechanism is illustrated in Figure 3. The gate current makes an equivalent NPN transistor switch on, which in turn draws current from the base of an equivalent PNP transistor, turning it on also. Part of the gate current (dotted line) is lost through the ohmic path across the p-silicon, flowing directly into MT1 without passing through the NPN transistor base. In this case, the injection of holes in the p-silicon makes the stacked n, p and n layers beneath MT1 behave like a NPN transistor, which turns on due to the presence of a current in its base. This, in turn, causes the p, n and p layers over MT2 to behave like a PNP transistor, which turns on because its n-type base becomes forward-biased with respect to its emitter (MT2). Thus, the triggering scheme is the same as an SCR. The equivalent circuit is depicted in Figure 4.

However, the structure is different from SCRs. In particular, TRIAC always has a small current flowing directly from the gate to MT1 through the p-silicon without passing through the p-n junction between the base and the emitter of the equivalent NPN transistor. This current is indicated in Figure 3 by a dotted red line and is the reason why a TRIAC needs more gate current to turn on than a comparably rated SCR.[3]

Generally, this quadrant is the most sensitive of the four. This is because it is the only quadrant where gate current is injected directly into the base of one of the main device transistors.[4]

Quadrant 2[edit]

Figure 5: Operation in quadrant 2

Quadrant 2 operation occurs when the gate is negative and MT2 is positive with respect to MT1.Figure 1

Figure 5 shows the triggering process. The turn-on of the device is three-fold and starts when the current from MT1 flows into the gate through the p-n junction under the gate. This switches on a structure composed by an NPN transistor and a PNP transistor, which has the gate as cathode (the turn-on of this structure is indicated by «1» in the figure). As current into the gate increases, the potential of the left side of the p-silicon under the gate rises towards MT1, since the difference in potential between the gate and MT2 tends to lower: this establishes a current between the left side and the right side of the p-silicon (indicated by «2» in the figure), which in turn switches on the NPN transistor under the MT1 terminal and as a consequence also the pnp transistor between MT2 and the right side of the upper p-silicon. So, in the end, the structure which is crossed by the major portion of the current is the same as quadrant-I operation («3» in Figure 5).[3]

Quadrant 3[edit]

Figure 6: Operation in quadrant 3

Quadrant 3 operation occurs when the gate and MT2 are negative with respect to MT1.Figure 1

The whole process is outlined in Figure 6. The process happens in different steps here too. In the first phase, the pn junction between the MT1 terminal and the gate becomes forward-biased (step 1). As forward-biasing implies the injection of minority carriers in the two layers joining the junction, electrons are injected in the p-layer under the gate. Some of these electrons do not recombine and escape to the underlying n-region (step 2). This in turn lowers the potential of the n-region, acting as the base of a pnp transistor which switches on (turning the transistor on without directly lowering the base potential is called remote gate control). The lower p-layer works as the collector of this PNP transistor and has its voltage heightened: this p-layer also acts as the base of an NPN transistor made up by the last three layers just over the MT2 terminal, which, in turn, gets activated. Therefore, the red arrow labeled with a «3» in Figure 6 shows the final conduction path of the current.[3]

Quadrant 4[edit]

Figure 7: Operation in quadrant 4

Quadrant 4 operation occurs when the gate is positive and MT2 is negative with respect to MT1. Figure 1

Triggering in this quadrant is similar to triggering in quadrant III. The process uses a remote gate control and is illustrated in Figure 7. As current flows from the p-layer under the gate into the n-layer under MT1, minority carriers in the form of free electrons are injected into the p-region and some of them are collected by the underlying n-p junction and pass into the adjoining n-region without recombining. As in the case of a triggering in quadrant III, this lowers the potential of the n-layer and turns on the PNP transistor formed by the n-layer and the two p-layers next to it. The lower p-layer works as the collector of this PNP transistor and has its voltage heightened: this p-layer also acts as the base of an NPN transistor made up by the last three layers just over the MT2 terminal, which, in turn, gets activated. Therefore, the red arrow labeled with a «3» in Figure 6 shows the final conduction path of the current.[3]

Generally, this quadrant is the least sensitive of the four.[2] In addition, some models of TRIACs (logic level and snubberless types) cannot be triggered in this quadrant but only in the other three.

Issues[edit]

There are some limitations one should know when using a TRIAC in a circuit. In this section, a few are summarized.

Gate threshold current, latching current and holding current[edit]

A TRIAC starts conducting when a current flowing into or out of its gate is sufficient to turn on the relevant junctions in the quadrant of operation. The minimum current able to do this is called gate threshold current and is generally indicated by IGT. In a typical TRIAC, the gate threshold current is generally a few milliamperes, but one has to take into account also that:

- IGT depends on the temperature: The higher the temperature, the higher the reverse currents in the blocked junctions. This implies the presence of more free carriers in the gate region, which lowers the gate current needed.

- IGT depends on the quadrant of operation, because a different quadrant implies a different way of triggering (see here). As a rule, the first quadrant is the most sensitive (i.e. requires the least current to turn on), whereas the fourth quadrant is the least sensitive.

- When turning on from the off state, IGT depends on the voltage across the two main terminals MT1 and MT2. Higher voltage between MT1 and MT2 cause greater reverse currents in the blocked junctions, thus requiring less gate current to trigger the device (similar to high temperature operation). In datasheets IGT is generally given for a specified voltage between MT1 and MT2.

When the gate current is discontinued, if the current between the two main terminals is more than what is called the latching current, the device continues to conduct. Latching current is the minimum current that keeps the device internal structure latched in the absence of gate current. The value of this parameter varies with:

- gate current pulse (amplitude, shape and width)

- temperature

- quadrant of operation

In particular, if the pulse width of the gate current is sufficiently large (generally some tens of microseconds), the TRIAC has completed the triggering process when the gate signal is discontinued and the latching current reaches a minimum level called holding current. Holding current is the minimum required current flowing between the two main terminals that keeps the device on after it has achieved commutation in every part of its internal structure.

In datasheets, the latching current is indicated as IL, while the holding current is indicated as IH. They are typically in the order of some milliamperes.

Static dv/dt[edit]

A high

The turn-on is due to a parasitic capacitive coupling of the gate terminal with the MT2 terminal, which lets currents into the gate in response to a large rate of voltage change at MT2. One way to cope with this limitation is to design a suitable RC or RCL snubber network. In many cases this is sufficient to lower the impedance of the gate towards MT1. By putting a resistor or a small capacitor (or both in parallel) between these two terminals, the capacitive current generated during the transient flows out of the device without activating it. A careful reading of the application notes provided by the manufacturer and testing of the particular device model to design the correct network is in order. Typical values for capacitors and resistors between the gate and MT1 may be up to 100 nF and 10 Ω to 1 kΩ.[5] Normal TRIACs, except for low-power types marketed as sensitive gate,[6] already have such a resistor built in to safeguard against spurious dv/dt triggering. This will mask the gate’s supposed diode-type behaviour when testing a TRIAC with a multimeter.

In datasheets, the static dv/dt is usually indicated as

Critical di/dt[edit]

A high rate of rise of the current between MT1 and MT2 (in either direction) when the device is turning on can damage or destroy the TRIAC even if the pulse duration is very short. The reason is that during the commutation, the power dissipation is not uniformly distributed across the device. When switching on, the device starts to conduct current before the conduction finishes to spread across the entire junction. The device typically starts to conduct the current imposed by the external circuitry after some nanoseconds or microseconds but the complete switch on of the whole junction takes a much longer time, so too swift a current rise may cause local hot spots that can permanently damage the TRIAC.

In datasheets, this parameter is usually indicated as

Commutating dv/dt and di/dt[edit]

The commutating dv/dt rating applies when a TRIAC has been conducting and attempts to turn off with a partially reactive load, such as an inductor. The current and voltage are out of phase, so when the current decreases below the holding value, the TRIAC attempts to turn off, but because of the phase shift between current and voltage, a sudden voltage step takes place between the two main terminals, which turns the device on again.

In datasheets, this parameter is usually indicated as

The reason why commutating dv/dt is less than static dv/dt is that, shortly before the device tries to turn off, there is still some excess minority charge in its internal layers as a result of the previous conduction. When the TRIAC starts to turn off, these charges alter the internal potential of the region near the gate and MT1, so it is easier for the capacitive current due to dv/dt to turn on the device again.

Another important factor during a commutation from on-state to off-state is the di/dt of the current from MT1 to MT2. This is similar to the recovery in standard diodes: the higher the di/dt, the greater the reverse current. Because in the TRIAC there are parasitic resistances, a high reverse current in the p-n junctions inside it can provoke a voltage drop between the gate region and the MT1 region which may make the TRIAC stay turned on.

In a datasheet, the commutating di/dt is usually indicated as

The commutating dv/dt is very important when the TRIAC is used to drive a load with a phase shift between current and voltage, such as an inductive load. Suppose one wants to turn the inductor off: when the current goes to zero, if the gate is not fed, the TRIAC attempts to turn off, but this causes a step in the voltage across it due to the aforementioned phase shift. If the commutating dv/dt rating is exceeded, the device will not turn off.

Snubber circuits[edit]

When used to control reactive (inductive or capacitive) loads, care must be taken to ensure that the TRIAC turns off correctly at the end of each half-cycle of the AC in the main circuit. TRIACs can be sensitive to fast voltage changes (dv/dt) between MT1 and MT2, so a phase shift between current and voltage caused by reactive loads can lead to a voltage step that can turn the thyristor on erroneously.[3] An electric motor is typically an inductive load and off-line power supplies—as used in most TVs and computers—are capacitive.

Unwanted turn-ons can be avoided by using a snubber circuit (usually of the resistor/capacitor or resistor/capacitor/inductor type) between MT1 and MT2. Snubber circuits are also used to prevent premature triggering, caused for example by voltage spikes in the mains supply.

Because turn-ons are caused by internal capacitive currents flowing into the gate as a consequence of a high dv/dt, (i.e., rapid voltage change) a gate resistor or capacitor (or both in parallel) may be connected between the gate and MT1 to provide a low-impedance path to MT1 and further prevent false triggering. This, however, increases the required trigger current or adds latency due to capacitor charging. On the other hand, a resistor between the gate and MT1 helps draw leakage currents out of the device, thus improving the performance of the TRIAC at high temperature, where the maximum allowed dv/dt is lower. Values of resistors less than 1kΩ and capacitors of 100nF are generally suitable for this purpose, although the fine-tuning should be done on the particular device model.[5]

For higher-powered, more-demanding loads, two SCRs in inverse parallel may be used instead of one TRIAC. Because each SCR will have an entire half-cycle of reverse polarity voltage applied to it, turn-off of the SCRs is assured, no matter what the character of the load. However, due to the separate gates, proper triggering of the SCRs is more complex than triggering a TRIAC.

TRIACs may also fail to turn on reliably with reactive loads if the current phase shift causes the main circuit current to be below the holding current at trigger time. To overcome the problem DC or a pulse train may be used to repeatedly trigger the TRIAC until it turns on.

Application[edit]

Low-power TRIACs are used in many applications such as light dimmers, speed controls for electric fans and other electric motors, and in the modern computerized control circuits of many household small and major appliances.

When mains voltage TRIACs are triggered by microcontrollers, optoisolators are frequently used; for example optotriacs can be used to control the gate current. Alternatively, where safety allows and electrical isolation of the controller isn’t necessary, one of the microcontroller’s power rails may be connected to one of the mains supply. In these situations it is normal to connect the neutral terminal to the positive rail of the microcontroller’s power supply, together with A1 of the triac, with A2 connected to the live. The TRIAC’s gate can be connected through an opto-isolated transistor, and sometimes a resistor to the microcontroller, so that bringing the voltage down to the microcontroller’s logic zero pulls enough current through the TRIAC’s gate to trigger it. This ensures that the TRIAC is triggered in quadrants II and III and avoids quadrant IV where TRIACs are typically insensitive.[7]

Example data[edit]

| Variable name | Parameter | Typical value | Unit |

|---|---|---|---|

|

Gate threshold voltage | 0.7-1.5 | V |

|

Gate threshold current | 5–50 | mA |

|

Repetitive peak off-state forward voltage | 600–800 | V |

|

Repetitive peak off-state reverse voltage | 600–800 | V |

|

RMS on-state current | 4–40 | A |

|

On-state current, non-repetitive peak | 100–270 | A |

|

On-state forward voltage | 1.5 | V |

High commutation (two- and three-quadrant) TRIACs[edit]

Three-quadrant TRIACs only operate in quadrants 1 through 3 and cannot be triggered in quadrant 4. These devices are made specifically for improved commutation and can often control reactive loads without the use of a snubber circuit.

The first TRIACs of this type were marketed by Thomson Semiconductors (now ST Microelectronics) under the name «Alternistor». Later versions are sold under the trademark «Snubberless» and «ACS» (AC Switch, though this type also incorporates a gate buffer, which further precludes Quadrant I operation). Littelfuse also uses the name «Alternistor». Philips Semiconductors (now NXP Semiconductors) originated the trademark «Hi-Com» (High Commutation).

Often these TRIACs can operate with smaller gate-current to be directly driven by logic level components.

See also[edit]

- DIAC (diode for alternating current)

- Quadrac

- Silicon controlled rectifier (SCR)

- Triode

References[edit]

- ^ Bhimsen (2020-10-06). «Thyristor or Silicon Controlled Rectifier (SCR)». electronics fun. Retrieved 2021-10-31.

- ^ a b c «Thyristor Theory and Design Considerations», ON Semiconductor, available at [1]

- ^ a b c d e M.D. Singh, K.B. Khanchandani, Power Electronics, Second Edition, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 2007, pages 148-152

- ^ «TRIAC – Operation, symbol, circuits & applications». Electrical Classroom. 15 July 2021.

{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ a b Application Note AN-3008, RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and Transient Suppression, Fairchild Semiconductor, available at https://www.onsemi.com/, pages 1-5, 2002-06-24

- ^ «2N6071A/B Series Sensitive Gate Triacs» (PDF). Littelfuse. Retrieved January 9, 2023.

- ^ triacs and microcontrollers — the easy connection

- ^ «Philips Semiconductors Product specification Triacs BT138 series» (PDF). Archived from the original (PDF) on 2016-12-13. Retrieved 2016-11-23. 090119 nxp.com

- ^ «STMicroelectronics T3035H, T3050H Snubberless high temperature 30 A Triacs» (PDF). st.com 100922

Further reading[edit]

- Thyristor Theory and Design Considerations; ON Semiconductor; 240 pages; 2006; HBD855/D. (Free PDF download)

External links[edit]

Media related to Triacs at Wikimedia Commons

For other uses, see Triac.

A small plastic-cased TRIAC device mounted on a printed circuit board |

|

| Type | Active |

|---|---|

| Pin configuration | Terminal1, gate and Terminal2 |

| Electronic symbol | |

|

A TRIAC (triode for alternating current; also bidirectional triode thyristor or bilateral triode thyristor[1]) is a three terminal electronic component that conducts current in either direction when triggered. The term TRIAC is a genericised trademark.

TRIACs are a subset of thyristors (analogous to a relay in that a small voltage and current can control a much larger voltage and current) and are related to silicon controlled rectifiers (SCRs). TRIACs differ from SCRs in that they allow current flow in both directions, whereas an SCR can only conduct current in a single direction. Most TRIACs can be triggered by applying either a positive or negative voltage to the gate (an SCR requires a positive voltage). Once triggered, SCRs and TRIACs continue to conduct, even if the gate current ceases, until the main current drops below a certain level called the holding current.

Gate turn-off thyristors (GTOs) are similar to TRIACs but provide more control by turning off when the gate signal ceases.

The bidirectionality of TRIACs makes them convenient switches for alternating-current (AC). In addition, applying a trigger at a controlled phase angle of the AC in the main circuit allows control of the average current flowing into a load (phase control). This is commonly used for controlling the speed of a universal motor, dimming lamps, and controlling electric heaters. TRIACs are Bipolar devices.

Operation[edit]