Сочетание несколько непривычное, но допустимое; только пишется слитно.

Пишутся слитно сложные имена прилагательные, образованные из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому или по способу согласования (железнодорожный, ср. железная дорога, или по способу управления (вагоноремонтный, ср. ремонт вагонов), или по способу примыкания (легкораненый, ср. легко ранить). Например: горноспасательная станция (спасание в горах), деревообделочный завод (обделка дерева), естественноисторические условия (естественная история), естественнонаучные взгляды (естественные науки), левобережная низменность (левый берег), машиностроительные предприятия (строительство машин), машинописное бюро (письмо на пишущих машинках), мелкооптовая торговля (мелкий опт), народнохозяйственный план (народное хозяйство), полезащитные насаждения (защита полей), рельсопрокатный стан (прокат рельсов), сельскохозяйственные культуры (сельское хозяйство), сложноподчиненное предложение (сложное по способу подчинения), среднесуточная добыча (средняя за сутки), трудоспособное население (способное к труду).

http://www.evartist.narod.ru/text1/30.htm#%D0%B7_04

Надеюсь, слово русскоязычный ухо Вам не режет.

Не беру участь я у війні,

Бере участь війна у мені.

Ох, плутоний! Си дубль-бемоль; При повторах поймёте, в чём соль.

Морфемный разбор слова:

Однокоренные слова к слову:

русско-народный

Культура речи. Русский язык для нас

русско-народный ⇐ Культура речи

Модератор: Penguin

Сообщение sanya.baklanov » 20 апр 2016, 11:42

Сообщение Завада » 21 апр 2016, 14:40

Сочетание несколько непривычное, но допустимое; только пишется слитно.

Пишутся слитно сложные имена прилагательные, образованные из сочетаний слов, по своему значению подчиненных одно другому или по способу согласования (железнодорожный, ср. железная дорога, или по способу управления (вагоноремонтный, ср. ремонт вагонов), или по способу примыкания (легкораненый, ср. легко ранить). Например: горноспасательная станция (спасание в горах), деревообделочный завод (обделка дерева), естественноисторические условия (естественная история), естественнонаучные взгляды (естественные науки), левобережная низменность (левый берег), машиностроительные предприятия (строительство машин), машинописное бюро (письмо на пишущих машинках), мелкооптовая торговля (мелкий опт), народнохозяйственный план (народное хозяйство), полезащитные насаждения (защита полей), рельсопрокатный стан (прокат рельсов), сельскохозяйственные культуры (сельское хозяйство), сложноподчиненное предложение (сложное по способу подчинения), среднесуточная добыча (средняя за сутки), трудоспособное население (способное к труду).

Надеюсь, слово русскоязычный ухо Вам не режет.

Источник

Как пишется: «русские народные» или «русские-народные»?

Ответы:

Если попытаться проверить в словарях данное слово «русские-народные», то такого слова нет ни в одном словаре.

Русские народные картинки.

Алтайские народные сказки.

И в одном, и во втором случае прилагательные пишутся отдельно и без запятой.

Эти два слова не соединились в одно сложное слово и являются не однородными, поэтому правильно писать их раздельно.

Между двумя прилагательными можно поставить союз И, русские и народные песни, смысл не потеряется, это тоже говорит о том, что эти два слова правильно писать раздельно.

Словосочетание «русские народные» представляет собой два отдельных слова, которые мы частенько употребляем как единое целое. Эти два слова являются прилагательными, а пишутся они всегда раздельно, без дефисов и запятых между ними.

Многие русские народные промыслы сохранились до наших дней.

Русские народные инструменты всегда играли существенную роль в культурной жизни наших предков.

Русские и народные у нас два прилагательных,котор ые следует писать раздельно и без дефиса;

Правильный ответ: русские народные сказки;

-русские народные пословицы;

-русские народные танцы.

Вообще когда говорят, то слышится как единое слово «руссконародные», многип думают, что и пишется также. А это два отдельных слова «прилагательные»и пишутся без дефиса просто русские народные, т.к слова друг от друга независящип и могут существовать отдельно.

Эти два прилагательных не образуют сложно слово, которое пишется через дефис.

Скорее их можно назвать уточняющими друг друга, но пишущимися без запятой.

«Русские народные сказки являют собою, фундамент нашей культурной истории»

Это два равноправных и независимых друг от друга прилагательных. Несмотря на довольно устойчивое выражение, которое они образуют вместе, писать их нужно отдельно друг от друга, то есть без дефиса:

русские народные песни/танцы и т.д.

Это два отдельных слова (оба являются прилагательными), которые пишутся без дефиса.

Если проще, то слова «русские» и «народные» могут существовать друг без друга, значит дефис не нужен.

Можно сказать русские сказки, народные сказки, это равноправные прилагательные, которые в данном случае друг от друга никак не зависят, поэтому дефис тут не нужен. Правильно будет писать русские народные.

Русские народные сказки, так как это два однородных члена с различным значением.

Источник

Как пишется: «русские народные» или «русские-народные»?

Как пишется русские народные?

Как правильно русские-народные?

Как правильно пишется русские народные раздельно или через дефис?

Если попытаться проверить в словарях данное слово «русские-народные», то такого слова нет ни в одном словаре.

Русские народные картинки.

Алтайские народные сказки.

И в одном, и во втором случае прилагательные пишутся отдельно и без запятой.

Русские и народные у нас два прилагательных,котор ые следует писать раздельно и без дефиса;

Правильный ответ: русские народные сказки;

-русские народные пословицы;

-русские народные танцы.

Словосочетание «русские народные» представляет собой два отдельных слова, которые мы частенько употребляем как единое целое. Эти два слова являются прилагательными, а пишутся они всегда раздельно, без дефисов и запятых между ними.

Многие русские народные промыслы сохранились до наших дней.

Русские народные инструменты всегда играли существенную роль в культурной жизни наших предков.

Эти два слова не соединились в одно сложное слово и являются не однородными, поэтому правильно писать их раздельно.

Между двумя прилагательными можно поставить союз И, русские и народные песни, смысл не потеряется, это тоже говорит о том, что эти два слова правильно писать раздельно.

Эти два прилагательных не образуют сложно слово, которое пишется через дефис.

Скорее их можно назвать уточняющими друг друга, но пишущимися без запятой.

«Русские народные сказки являют собою, фундамент нашей культурной истории»

Вообще когда говорят, то слышится как единое слово «руссконародные», многип думают, что и пишется также. А это два отдельных слова «прилагательные»и пишутся без дефиса просто русские народные, т.к слова друг от друга независящип и могут существовать отдельно.

Пишется русские народные, дефис не нужен.

Это два равноправных и независимых друг от друга прилагательных. Несмотря на довольно устойчивое выражение, которое они образуют вместе, писать их нужно отдельно друг от друга, то есть без дефиса:

русские народные песни/танцы и т.д.

Можно сказать русские сказки, народные сказки, это равноправные прилагательные, которые в данном случае друг от друга никак не зависят, поэтому дефис тут не нужен. Правильно будет писать русские народные.

Это два отдельных слова (оба являются прилагательными), которые пишутся без дефиса.

Если проще, то слова «русские» и «народные» могут существовать друг без друга, значит дефис не нужен.

Русские народные сказки, так как это два однородных члена с различным значением.

Пишется раздельно- не через дефис

Разница между этими двумя словами и написаниями в том, что:

Можно за раз увидеть сто зараз. Можно и зараз увидеть за сто раз. Но в этих предложениях мы видим не только зараз, но и следующее:

Как известно, слово «зараза» может появиться в предложении не только в значении «инфекция», но и как ругательство («человек, который, подобно инфекции, бесполезен, докучлив и так далее»). В этом смысле множественное число («заразы») становится естественным, у него имеется родительный падеж, который мы и не должны путать с «за раз».

Прежде всего следует определить, к какой части речи относится слово конкретно.

Оно является наречием (отвечает на вопрос как? каким образом?).

РАЗДЕЛЬНО наречие конкретно с частицей НЕ пишется, если в предложении имеется противопоставление с союзом «а».

(в данном случае наречия «неконкретно» и «талантливо» не противопоставляются друг другу, не являются антонимами).

При наличии слов далеко, вовсе, отнюдь НЕ с наречием конкретно пишется раздельно.

Источник

Поиск ответа

Ответ справочной службы русского языка

Нужны ли запятые? Между народный всесторонний благотворительный проект

Ответ справочной службы русского языка

слово неапостилированный писать вместе или раздельно не апостилированный? Апостиль- специальный между народный штамп придающий юридическую силу документу в другой стране

Ответ справочной службы русского языка

В отсутствие зависимых слов пишется слитно: неапостилированный.

Ответ справочной службы русского языка

Добрый день! Интересует постановка первой запятой, и нужны и еще запятые кроме этих двух? Спасибо! «Так, на втором международном конгрессе о любви и сексе с роботами Труди Барбер сказала, что автоматизация в сексуальной сфере — лишь вопрос времени».

Ответ справочной службы русского языка

Знаки препинания расставлены верно. Слово Между народный в названии конгресса следует писать с большой буквы.

Здравствуйте! Всё чаще в речи и на письме слышу и вижу употребление «русско- народный » вместо русский народный (костюм, сказка и т.п.). Уместно ли дефисное написание?

Ответ справочной службы русского языка

Нет, такое написание некорректно.

Добрый день! Подскажите, будьте добры, в каком роде в прошедшем времени использовать глагол-сказуемое после названий газет, кино, телепередач и т.д., например: » Народный суд» ей нравилась больше (телепередача) или нравился больше?

Ответ справочной службы русского языка

Возможны варианты согласования, однако предпочтительно формальное согласование с родовым словом в составе собственного наименования: » Народный суд» ей нравился больше.

Грамота, подскажи, пожалуйста, кавычатся ли названия различных форумов? Например, Ялтинский между народный экономический форум, Российский инвестиционный форум. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Названия таких форумов не заключаются в кавычки.

Подскажите, пожалуйста, как пишется фраза «участие в Международных, Всероссийских, межрегиональных и муниципальных конкурсах и фестивалях».

Ответ справочной службы русского языка

Слова между народный и всероссийский в Вашем предложении нужно написать со строчной буквы.

Ответ справочной службы русского языка

Если эти слова не являются названием мероприятия, то прописные буквы не нужны, например: Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей: о втором съезде РКП (б), о взятии Зимнего дворца, о коварных происках троцкистско-бухаринской оппозиции, и только наша воспитательница тетя Паня читала нам какие-то истории про зайчат, поросят и волков (В. Войнович).

Как написать правильно? «Хореографическому коллективу присвоены дипломы лауреата/лауреатов I степени в номинациях » народный танец» и народная стилизация».

Ответ справочной службы русского языка

Ответ справочной службы русского языка

В названиях учреждений, организаций, обществ и т. д. с большой буквы пишется первое слово названия и входящие в его состав имена собственные. Правильно: Российский детский фонд, Благотворительное общественное движение «Название», Между народный благотворительный фонд «Название» (если слова Благотворительное и Между народный начинают собой официальные названия организаций).

Добрый день! Помогите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Название «Между народный форум по информационно-коммуникационным технологиям» приводят сокращенно «Между народный ИКТ Форум». Считаю, что сочетание «ИКТ Форум» некорректно. Я бы написала: форум ИКТ либо ИКТ-форум. Как правильно и почему? Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Нормативно дефисное написание при расположении неизменяемого приложения перед определяемым словом: ИКТ-форум.

Можно ли сказать «между народный строительный холдинг»?

Ответ справочной службы русского языка

С Женским Днём или с Женским днём? Если слово «Международным» опустить, то как правильно?

Ответ справочной службы русского языка

В названиях праздников с большой буквы пишется первое слово, например: Между народный женский день. Если функцию первого слова названия принимает на себя слово женский, тогда оно пишется с большой буквы, а день всё равно с маленькой: с Женским днём!

Источник

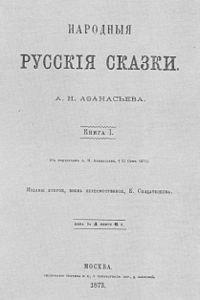

Народные русские сказки

1873 (2-е издание,

в 4 томах)

Народные русские сказки, собранные А. Н. Афанасьевым (A) — самый известный и полный сборник русских народных сказок. Первоначально издан в 1855—1863 гг., вторая переработанная редакция была опубликована в 1873 году (посмертно).

Содержание

Издания и содержание сборника

А. Н. Афанасьевым в 1855—1863 гг. в восьми выпусках публикуется сборник «Народные русские сказки». В первом издании, отсутствовало распределение сказок по тематическим группам [1]

Вскоре после первого издания «Народных русских сказок», Афанасьев планировал отпечатать облегчённый иллюстрированный сборник «Русские детские сказки» для семейного чтения. В него вошла 61 история: 29 сказок о животных, 16 волшебных и 16 бытовых сказок из основного собрания. Однако цензура ставила всяческие препоны этому начинанию и сборник увидел свет лишь в 1870 году. Глава цензурного комитета и член совета министерства внутренних дел П. А. Вакар, в представлении в ведомство печати поставил на вид, что следует уведомить все ведомства, имеющие учебные заведения, о том, что содержание 24 сказок детского сборника является неприемлемым и вредным: «Чего только не изображается в них, не говоря уже о главной основной идее почти всех этих сказок, то есть торжества хитрости, направленной к достижению какой-либо своекорыстной цели, в некоторых проводятся олицетворенные возмутительные идеи, как, например, в сказке «Правда и кривда», в которой доказывается, что «правдою на свете мудренно жить, какая нынче правда! За правду в Сибирь угодишь…»

Значение книги

О воспитательном значении собранных народных сказок (даже основного сборника), писал Афанасьеву в 1856—1858 гг. Н. А. Елагин (брат П. В. Киреевского): «дети слушают их охотнее всех нравственных рассказов и повестей».

В своём сборнике Афанасьев систематизировал объёмный материал русских сказочных сюжетов первой половины XIX века, снабдив их обширным научным комментарием. Система, принятая Афанасьевым, является первой попыткой классификации сказок вообще.

Источник

Теперь вы знаете какие однокоренные слова подходят к слову Как пишется русских народных сказок, а так же какой у него корень, приставка, суффикс и окончание. Вы можете дополнить список однокоренных слов к слову «Как пишется русских народных сказок», предложив свой вариант в комментариях ниже, а также выразить свое несогласие проведенным с морфемным разбором.

Как правильно пишется словосочетание «народная сказка»

- Как правильно пишется слово «народный»

- Как правильно пишется слово «сказка»

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: инструктивный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Ассоциации к слову «народный»

Ассоциации к слову «сказка»

Синонимы к словосочетанию «народная сказка»

Предложения со словосочетанием «народная сказка»

- В эту книгу мы включили любимые многими поколениями народные сказки, которые позволяют обсудить с ребёнком поступки людей, их моральный выбор между добром и злом.

- Те самые собиратели страшноватых народных сказок, на которых выросло не одно поколение юных немцев и, должно быть, не меньше наших соотечественников.

- Но без труда, как известно из народных сказок, не вытащить и рыбку из пруда.

- (все предложения)

Цитаты из русской классики со словосочетанием «народная сказка»

- Да самого обеда Варвара Михайловна и Наташа не расставались и все разговаривали, и чем больше они говорили, чем больше открывали свои чувства, чем больше узнавали друг друга (потому что до сих пор знали очень мало), тем сильнее росла взаимная их любовь, росла не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет (так говорит народная сказка), и выросла эта любовь до громадных размеров.

- Для этого воспользовался я старинною народною сказкою о здешней долине.

- — Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себе, как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, побоку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался… мое несчастье!.. А один в поле не ратник… Я и ушел с поля и пришел к вам в гости.

- (все

цитаты из русской классики)

Сочетаемость слова «сказка»

- волшебная сказка

страшные сказки

детские сказки - сказки сказками

сказки народов мира

сказки детства - герои сказок

мир сказки

книга сказок - сказка закончилась

сказка кончилась

сказка продолжалась - рассказывать сказки

верить в сказки

читать сказки - (полная таблица сочетаемости)

Значение слова «народный»

-

НАРО́ДНЫЙ, —ая, —ое; —ден, —дна, —дно. 1. только полн. ф. Прил. к народ (в 1, 2 и 3 знач.). Народные массы. Народное творчество. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова НАРОДНЫЙ

Значение слова «сказка»

-

СКА́ЗКА, -и, род. мн. —зок, дат. —зкам, ж. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказка о царевне-лягушке. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова СКАЗКА

Афоризмы русских писателей со словом «народный»

- Для того, чтоб заслужить название народного писателя в этом исключительном значении, нужен не столько личный, своеобразный талант, сколько сочувствие к народу, родственное к нему расположение, нужна наивная и добродушная наблюдательность.

- Материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корня. Нет материнской судьбы без народной судьбы.

- Ты стала вновь могучей и свободной,

Страна моя!

Но живы навсегда

В сокровищнице памяти народной

Войной испепеленные года. - (все афоризмы русских писателей)

Отправить комментарий

Дополнительно

Смотрите также

НАРО́ДНЫЙ, —ая, —ое; —ден, —дна, —дно. 1. только полн. ф. Прил. к народ (в 1, 2 и 3 знач.). Народные массы. Народное творчество.

Все значения слова «народный»

СКА́ЗКА, -и, род. мн. —зок, дат. —зкам, ж. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказка о царевне-лягушке.

Все значения слова «сказка»

-

В эту книгу мы включили любимые многими поколениями народные сказки, которые позволяют обсудить с ребёнком поступки людей, их моральный выбор между добром и злом.

-

Те самые собиратели страшноватых народных сказок, на которых выросло не одно поколение юных немцев и, должно быть, не меньше наших соотечественников.

-

Но без труда, как известно из народных сказок, не вытащить и рыбку из пруда.

- (все предложения)

- народные сказки

- волшебная сказка

- детские сказки

- персонажи сказок

- известная сказка

- (ещё синонимы…)

- гопак

- народ

- балалайка

- танец

- люди

- (ещё ассоциации…)

- гном

- репа

- эльф

- книга

- эльфы

- (ещё ассоциации…)

- народное хозяйство

- совет народных комиссаров

- стала народной

- (полная таблица сочетаемости…)

- волшебная сказка

- сказки сказками

- герои сказок

- сказка закончилась

- рассказывать сказки

- (полная таблица сочетаемости…)

- Разбор по составу слова «народный»

- Разбор по составу слова «сказка»

- Как правильно пишется слово «народный»

- Как правильно пишется слово «сказка»

Сегодня все дети начинают знакомство с литературным языком со сказок. Самые первые образчики, на протяжении последних ста лет в России, – это всеми любимые «Курочка Ряба», «Колобок» и «Репка». Несмотря на то, что тексты мы знаем наизусть, данные сюжеты настолько старинны, что мы не всегда уже понимаем, какой именно урок должны извлечь из них добры молодцы и красны девицы.

Происходит так потому, что за долгие годы эти истории частично растеряли персонажей и события.

«Курочка Ряба»

В старину текст этой сказки был гораздо более богат событиями. За разбитым яичком следовала целая череда несчастий, нарастающих по силе и степени трагизма:

Жили-были дед да баба,

У них была курочка ряба.

Снесла курочка яичко:

Пестрó, вострó, костянó, мудренó, —

Посадила яичко в осиновое дупёлко,

В кут — под лавку.

Мышка бежала, хвостом вернула,

Яичко приломала.

Об этом яичке дед стал плакать,

Бабка рыдать,

Вереи — хохотать,

Курицы летать,

Ворота скрипеть,

Сор под порогом закурился,

Двери побутусились, тын рассыпался,

Верх на избе зашатался…

А курочка ряба им говорит:

Дед не плачь, бабка не рыдай,

Куры не летайте,

Ворота не скрипите, сор под порогом

Не закуривайся,

Тын не рассыпайся,

Верх на избе не шатайся —

Снесу вам еще яичко:

Пестрó, вострó, костянó, мудренó,

Яичко не простое — золотое.

В более позднем варианте страшные последствия ничтожного происшествия другие: дед и баба плачут — сорока ногу изломала — тын расшатался — дуб с себя листочки посшибал — попова дочь вёдра разбила — попадья выкинула пироги за окошко (или кадку с тестом перевернула) — поп церковные книги порвал, разбежался и ударился о косяк и т. д. Всего известно несколько десятков различных вариантов этой сказки. Такое кумулятивное (нарастающее) построение сюжета делает ее комической – незначительное событие приводит к мировым катастрофам. В принципе, в современном мире эту старинную логику мы привыкли описывать «эффектом бабочки».

Существует огромное множество научных трактовок древних символов, присутствующих в сказке. Владимир Топоров (советский лингвист и филолог, основоположник «теории основного мифа») видел в ней мотив «Мирового яйца», из которого рождается мир. Поэтому старый мир и умирает. Мышь в данном случае – разрушительный образ стихии, связанный с подземным царством. Кстати, непонятную фразу о том, что «Вереи начинают хохотать» тоже объясняют именно с этой точки зрения. Вереи – это столбы, на которые навешивались ворота, важный элемент, поддерживающий «границу существующего мира» — дома. А хохотали они, в преддверии ужасного разрушения, как считают исследователи, вполне в рамках старинной славянской традиции провожать покойников шумным весельем. Это странное на первый взгляд поведение объясняется мудрым отношением наших предков к смерти. В ней они всегда видели обещание новой жизни. Смех в данном случае превращал смерть в рождение, а сказка из слегка нелогичной и детской превращается в космогоническую модель вселенной. Поэтому Курочка и обещает снести новое яичко, лучше прежнего. Все эти подробности сказка в основном потеряла в XIX веке. Литературный вариант, который сегодня наиболее известен, был записан в 1864 году Ушинским.

«Репка»

Рисунки к сказке из сборника А. Н. Афанасьева

Эта сказка также претерпела некоторые изменения, но смысл ее от этого не исказился. Сказка была записана в XIX веке в Архангельской губернии исследователем фольклора А. Н. Афанасьевым. В 1863 году он включил ее в свой сборник «Народные русские сказки». В первоначальном фольклорном варианте речь шла о «ногах» которые приходили по очереди на помощь:

«Пришла дрýга нóга; дрýга нóга за нóгу, нóга за сучку, сучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку, тянут-потянут, вытянуть не можут.»

<

Рисунок с обложки книги русских сказок 1916 г.

Автор привычного нам текста – тот же знаменитый русский педагог и писатель Константин Дмитриевич Ушинский. Он очень мудро дал собачке имя. Кстати, сейчас даже существует шутка по поводу того, что Жучка, — единственное поименованное существо в сказке, скрывает таким образом более грубое обращение. Неизвестные шутники даже не знают, насколько они правы. В дальнейшем при пересказах и Толстой и Даль эту кличку сохранили. Судя по некоторым источникам, в сказке раньше было больше действующих лиц, но тут, возможно, каждый рассказчик в старину мог проявлять фантазию, на то оно и устное народное творчество. В остальном же сюжет этой сказки-цепочки остается прежним, и говорит она, конечно, о взаимовыручке и о том, что даже самое маленькое усилие может помочь общему делу.

«Колобок»

Этот персонаж, который, как известно, плохо кончил, имеет, вероятно, очень древние корни. Само по себе кулинарное изделие из нашей кухни уже ушло, но память о нем в исторических документах сохранилась. Так, например, в московской «Росписи царским кушаньям», созданной в 1610—1613 годах упоминается блюдо Колоб, состоящее из 3 лопаток муки крупчатки, 25 яиц и 3 гривенок сала говяжьего. Судя по количеству яиц, колоб, подаваемый к царскому столу был велик. Не то что у старухи, которая «по сусекам поскребла».

По поводу старинной интерпретации этого сюжета сейчас в сети распространена версия, которая, правда, дается без ссылок на серьезные источники, но выглядит логичной и поэтому достаточно привлекательной. Считается, что Колобок на самом деле от каждого из встреченных животных укатывался слегка надкусанным:

«Вепрь кусочек откусил, Ворон отклевал, Медведь бок примял, Волк часть съел, пока Лиса совсем не съела.»

Согласно этой версии таким образом детишкам в старину объяснялись основы астрономии и календаря – все более уменьшающийся Колобок наглядно иллюстрировал фазы лунного цикла.

В любом случае, у нашего Колобка точно есть множество иностранных собратьев. Данный сюжет о сбежавшем хлебобулочном изделии, которое по дороге встречает множество действующих лиц, но находит обычно конец в зубах у лисы или свиньи существует во многих странах: Пряничный мальчик и Джонни-Пирог (США), Лепешечка (Шотландия), Блин (Норвегия), Толстый, жирный блин (Германия) и многие другие. Так что этот персонаж является любимым во всем мире.

Поищу что нибудь интересное про другие классические русские народные сказки

Это копия статьи, находящейся по адресу https://masterokblog.ru/?p=51115.

Всего найдено: 132

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли писать слово «международный» с прописной буквы в предложении: Амурский тигр относится к редким видам, занесен в Международную Красную книгу. Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Это неофициальное наименование, но уже вполне закрепившееся. Возможно как написание с прописной буквы (оно покажет, что перед нами название документа), так и со строчной буквы (оно будет прочитываться как официальное название с предшествующим определением).

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, верно или неверно написание слова «межрегиональный» с заглавной буквы в сочетании со словом «фестиваль» (или «конкурс») — по аналогии с сочетаниями «Всероссийский конкурс (фестиваль)»; «Международный конкурс (фестиваль)». При этом порядковый номер в названии фестиваля отсутствует. Есть ли ошибки в данном предложении: Лауреат Межрегионального фестиваля молодежного творчества «Высота» в номинации «Поэзия».

Ответ справочной службы русского языка

Написание корректно.

Нужны ли запятые? Международный всесторонний благотворительный проект

Ответ справочной службы русского языка

Запятые не нужны.

слово неапостилированный писать вместе или раздельно не апостилированный? Апостиль- специальный международный штамп придающий юридическую силу документу в другой стране

Ответ справочной службы русского языка

В отсутствие зависимых слов пишется слитно: неапостилированный.

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, установить верное написание: Международный день «Спасибо» — это верно?

Ответ справочной службы русского языка

Верно: Международный день «спасибо».

Добрый день! Интересует постановка первой запятой, и нужны и еще запятые кроме этих двух? Спасибо! «Так, на втором международном конгрессе о любви и сексе с роботами Труди Барбер сказала, что автоматизация в сексуальной сфере — лишь вопрос времени».

Ответ справочной службы русского языка

Знаки препинания расставлены верно. Слово Международный в названии конгресса следует писать с большой буквы.

Здравствуйте! Всё чаще в речи и на письме слышу и вижу употребление «русско-народный» вместо русский народный (костюм, сказка и т.п.). Уместно ли дефисное написание?

Ответ справочной службы русского языка

Нет, такое написание некорректно.

Добрый день! Подскажите, будьте добры, в каком роде в прошедшем времени использовать глагол-сказуемое после названий газет, кино, телепередач и т.д., например: «Народный суд» ей нравилась больше (телепередача) или нравился больше?

Ответ справочной службы русского языка

Возможны варианты согласования, однако предпочтительно формальное согласование с родовым словом в составе собственного наименования: «Народный суд» ей нравился больше.

Грамота, подскажи, пожалуйста, кавычатся ли названия различных форумов? Например, Ялтинский международный экономический форум, Российский инвестиционный форум. Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Названия таких форумов не заключаются в кавычки.

Подскажите, пожалуйста, как пишется фраза «участие в Международных, Всероссийских, межрегиональных и муниципальных конкурсах и фестивалях».

Ответ справочной службы русского языка

Слова международный и всероссийский в Вашем предложении нужно написать со строчной буквы.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с прописной или строчной пишутся слова «съезд», «конференция», «симпозиум», «конгресс» после римской цифры и слова: Состоялся Второй съезд (конференция…) терапевтов… Состоялся II Съезд … Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Если эти слова не являются названием мероприятия, то прописные буквы не нужны, например: Нам в детсаду вообще рассказывали очень много важных вещей: о втором съезде РКП (б), о взятии Зимнего дворца, о коварных происках троцкистско-бухаринской оппозиции, и только наша воспитательница тетя Паня читала нам какие-то истории про зайчат, поросят и волков (В. Войнович).

Порядковые числительные и следующие за ними слова конгресс, съезд и подобные могут входить в состав названия. В этом случае по общему правилу с прописной буквы нужно писать первое слово названия и все входящие в него имена собственные. Если числительное написать словом, то его первая буква должна быть прописной, а последующего существительного – строчной, например: Второй конгресс славистов. Писать ли слова конгресс и подобные с прописной, если числительное записано цифрой, – в правилах не оговаривается. В практике письма встречаются оба варианта. Написание типа II Конгресс славистов соответствует модели с прилагательными типа международный, всероссийский (I Международный конкурс им. П. И. Чайковского).

Как написать правильно? «Хореографическому коллективу присвоены дипломы лауреата/лауреатов I степени в номинациях «народный танец» и народная стилизация».

Ответ справочной службы русского языка

Здесь верно: дипломы лауреата.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно пишется: 1. Российский Детский фонд или Российский детский фонд? На официальном сайте организации пишется по-разному. 2. Благотворительное общественное движение «Название» — «благотворительное» с заглавной буквы, остальные слова, кроме названия, начинаются со строчной буквы? 3. Международный благотворительный фонд «Название» — «международный» с заглавной буквы, остальные слова, кроме названия, начинаются со строчной буквы?

Ответ справочной службы русского языка

В названиях учреждений, организаций, обществ и т. д. с большой буквы пишется первое слово названия и входящие в его состав имена собственные. Правильно: Российский детский фонд, Благотворительное общественное движение «Название», Международный благотворительный фонд «Название» (если слова Благотворительное и Международный начинают собой официальные названия организаций).

Добрый день! Помогите, пожалуйста. У меня такой вопрос. Название «Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям» приводят сокращенно «Международный ИКТ Форум». Считаю, что сочетание «ИКТ Форум» некорректно. Я бы написала: форум ИКТ либо ИКТ-форум. Как правильно и почему? Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Нормативно дефисное написание при расположении неизменяемого приложения перед определяемым словом: ИКТ-форум.

Можно ли сказать «международный строительный холдинг»?

Ответ справочной службы русского языка

Можно.

(А.С. Пушкин)

В этом разделе мы собрали самые известные и любимые русские народные сказки. Рекомендуем знакомить ребенка со сказками как можно раньше. Начинать, конечно, надо с самых простых: Колобок, Репка, Курочка Ряба, постепенно переходя к сказкам с более сложным сюжетом. Дети быстро схватывают нить повествования, запоминают новые слова. А красочные иллюстрации от лучших художников развивают чувство прекрасного в детях.

Простые на первый взгляд сюжеты народных сказок воспитывают в детях очень важные качества: честность, трудолюбие, забота о ближнем, бескорыстие и многие другие. Читайте русские народные сказки с выражением, интонационно обыгрывая каждого персонажа. И тогда ребенок быстрее поймет заложенный смысл и мораль сказки. Внизу каждой сказки есть подсказка, к какому типу она относится (про животных, волшебные сказки, бытовые сказки) и для какого возраста предназначена.

- Как правильно пишется слово «народный»

- Как правильно пишется слово «сказка»

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова династический (прилагательное):

Ассоциации к слову «народный»

Ассоциации к слову «сказка»

Синонимы к словосочетанию «народные сказки»

Предложения со словосочетанием «народные сказки»

- Чтобы понять смысл этой пословицы, вспомним русские народные сказки.

- Однако по сей день, 150 лет спустя, именно афанасьевский сборник народных сказок используется как базовый материал для всех исследований.

- Удивителен, богат и необычайно наполнен мир народной сказки!

- (все предложения)

Цитаты из русской классики со словосочетанием «народные сказки»

- Да самого обеда Варвара Михайловна и Наташа не расставались и все разговаривали, и чем больше они говорили, чем больше открывали свои чувства, чем больше узнавали друг друга (потому что до сих пор знали очень мало), тем сильнее росла взаимная их любовь, росла не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет (так говорит народная сказка), и выросла эта любовь до громадных размеров.

- Для этого воспользовался я старинною народною сказкою о здешней долине.

- — Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себе, как вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась, побоку ее. Я точно герой наших народных сказок, которые я, бывало, переводил вам, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» Но жив человек не откликался… мое несчастье!.. А один в поле не ратник… Я и ушел с поля и пришел к вам в гости.

- (все

цитаты из русской классики)

Значение слова «народный»

-

НАРО́ДНЫЙ, —ая, —ое; —ден, —дна, —дно. 1. только полн. ф. Прил. к народ (в 1, 2 и 3 знач.). Народные массы. Народное творчество. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова НАРОДНЫЙ

Значение слова «сказка»

-

СКА́ЗКА, -и, род. мн. —зок, дат. —зкам, ж. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказка о царевне-лягушке. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова СКАЗКА

Афоризмы русских писателей со словом «народный»

- Для того, чтоб заслужить название народного писателя в этом исключительном значении, нужен не столько личный, своеобразный талант, сколько сочувствие к народу, родственное к нему расположение, нужна наивная и добродушная наблюдательность.

- Материнское счастье идет от народного счастья, как стебель от корня. Нет материнской судьбы без народной судьбы.

- Ты стала вновь могучей и свободной,

Страна моя!

Но живы навсегда

В сокровищнице памяти народной

Войной испепеленные года. - (все афоризмы русских писателей)

Смотрите также

НАРО́ДНЫЙ, —ая, —ое; —ден, —дна, —дно. 1. только полн. ф. Прил. к народ (в 1, 2 и 3 знач.). Народные массы. Народное творчество.

Все значения слова «народный»

СКА́ЗКА, -и, род. мн. —зок, дат. —зкам, ж. 1. Повествовательное произведение устного народного творчества о вымышленных событиях, иногда с участием волшебных, фантастических сил. Волшебные сказки. Бытовые сказки. Сказка о царевне-лягушке.

Все значения слова «сказка»

-

Чтобы понять смысл этой пословицы, вспомним русские народные сказки.

-

Однако по сей день, 150 лет спустя, именно афанасьевский сборник народных сказок используется как базовый материал для всех исследований.

-

Удивителен, богат и необычайно наполнен мир народной сказки!

- (все предложения)

- волшебная сказка

- детские сказки

- персонажи сказок

- известная сказка

- две сказки

- (ещё синонимы…)

- гопак

- народ

- балалайка

- танец

- люди

- (ещё ассоциации…)

- гном

- репа

- эльф

- книга

- эльфы

- (ещё ассоциации…)

- Разбор по составу слова «народный»

- Разбор по составу слова «сказка»

- Как правильно пишется слово «народный»

- Как правильно пишется слово «сказка»

|

Как пишется русские народные? Как правильно русские-народные? Как правильно пишется русские народные раздельно или через дефис? Если попытаться проверить в словарях данное слово «русские-народные», то такого слова нет ни в одном словаре. «Русские народные» — словосочетание, которое состоит из двух прилагательных и пишется раздельно. Сразу напрашивается второй вопрос, а как писать через запятую «русские, народные» или запятую не ставить. Оба слова прилагательные. Запятая ставится между однородными членами. В данном случае слова «русские» и «народные» не являются однородными определениями и запятая между ними не нужна. Пример. Русские народные картинки. Алтайские народные сказки. И в одном, и во втором случае прилагательные пишутся отдельно и без запятой. автор вопроса выбрал этот ответ лучшим angren 4 года назад Часто эти два прилагательных употребляются вместе. Русские народные — так говорят о произведениях, которые не имеют автора, а созданы на основе народного фольклора, обычаев, которые присущи именно русскому народу. Эти два слова не соединились в одно сложное слово и являются не однородными, поэтому правильно писать их раздельно. Между двумя прилагательными можно поставить союз И, русские и народные песни, смысл не потеряется, это тоже говорит о том, что эти два слова правильно писать раздельно. Ninaarc 4 года назад Словосочетание «русские народные» представляет собой два отдельных слова, которые мы частенько употребляем как единое целое. Эти два слова являются прилагательными, а пишутся они всегда раздельно, без дефисов и запятых между ними. Например: Многие русские народные промыслы сохранились до наших дней. Русские народные инструменты всегда играли существенную роль в культурной жизни наших предков. андрей4100 4 года назад Русские и народные у нас два прилагательных,которые следует писать раздельно и без дефиса; Правильный ответ: русские народные сказки; Подобные выражения: -русские народные пословицы; -русские народные танцы. Vesna18 4 года назад Вообще когда говорят, то слышится как единое слово «руссконародные», многип думают, что и пишется также. А это два отдельных слова «прилагательные»и пишутся без дефиса просто русские народные, т.к слова друг от друга независящип и могут существовать отдельно. Эти два прилагательных не образуют сложно слово, которое пишется через дефис. Скорее их можно назвать уточняющими друг друга, но пишущимися без запятой. «Русские народные сказки являют собою, фундамент нашей культурной истории» ТалаЯ 4 года назад Так как оба слова употребляют часто вместе «русские народные песни», «русские народные пляски», «русские народные промыслы» и т.д., то может сложиться неверное ощущение, будто русские народные представляют собой одно слово, но это не так. Это разные прилагательные, они вполне могут употребляться по-отдельности (русские песни, народные танцы), а значит и дефис в данном случае не нужен. Правильно пишем — русские народные. MaxFer 4 года назад Это два равноправных и независимых друг от друга прилагательных. Несмотря на довольно устойчивое выражение, которое они образуют вместе, писать их нужно отдельно друг от друга, то есть без дефиса: русские народные песни/танцы и т.д. Красное облако 4 года назад Правильно во так: Русские народные. Это два отдельных слова (оба являются прилагательными), которые пишутся без дефиса. Если проще, то слова «русские» и «народные» могут существовать друг без друга, значит дефис не нужен. Роза Мира 4 года назад Можно сказать русские сказки, народные сказки, это равноправные прилагательные, которые в данном случае друг от друга никак не зависят, поэтому дефис тут не нужен. Правильно будет писать русские народные. Марк Хисамов 3 года назад Русские народные сказки, так как это два однородных члена с различным значением. Пишется раздельно- не через дефис Натусечка 4 года назад Пишется русские народные, дефис не нужен. Знаете ответ? |

|

Анютка |

Архиерей |

|

Арысь-поле |

Афонька! Где был-побывал?.. |

|

Баба и два солдата |

Баба-яга |

|

Баба-яга и Заморышек |

Баба-яга и ягоды |

|

Бабка и медведь |

Бабушка, внучка да курочка |

|

Байка про тетерева |

Барин — кузнец |

|

Барин — слуга |

Барин и гусак |

|

Барин и мужик |

Барин и плотник |

|

Барин и собака |

Барин и староста |

|

Барин лает в церкви |

Барин-кузнец |

|

Барские гуси |

Батюшка, отпусти! |

|

Бедный мужик |

Беззаботная жена |

|

Беззаботный монастырь |

Белая уточка |

|

Беспамятный зять |

Битый небитого везет |

|

Бобовое зернышко |

Бой на Калиновом мосту |

|

Большой дом из одного кирпичика |

Брат и сестра |

|

Брито — стрижено |

Брысь, окаянная, брысь! |

|

Булат — молодец |

Булат-молодец |

|

Бычок – чёрный бочок, белые копытца |

Василиса Прекрасная |

|

Василиса Премудрая и морской царь |

Василиса-прекрасная |

|

Ведьма и Солнцева сестра |

Ведьмина дочка |

|

Верлиока |

Вершки и корешки |

|

Вещий дуб |

Вещий мальчик |

|

Вещий сон |

Во лбу солнце, на затылке месяц, по бокам звезды |

|

Война грибов |

Волк и коза |

|

Волк и козлята |

Волк, перепелка и дергун |

|

Волк-дурень |

Волшебная дудочка |

|

Волшебное кольцо |

Волшебный конь |

|

Воробышек-воробей |

Ворона и рак |

|

Воры и судья |

Враль |

|

Где, коза, была? |

Глиняный парень |

|

Глупая барыня |

Глупый волк |

|

Глупый жених |

Глупый мужик |

|

Горе |

Горшеня |

|

Горшок |

Государь Сидор Карпович |

|

Гуси — лебеди |

Гуси-лебеди |

|

Два вора |

Два жадных медвежонка |

|

Два Ивана |

Два Ивана — солдатских сына |

|

Два Мороза |

Две сестры |

|

Две старухи и архиерей |

Двое из сумы |

|

Девочка и лиса |

Девушка в колодце |

|

Деревянный орел |

Диво |

|

Добрый поп |

Догада |

|

Докучные сказки |

Дорогой обед |

|

Дочь — семилетка |

Дочь и падчерица |

|

Дочь- семилетка |

Дочь-семилетка |

|

Дружба зверей |

Думы |

|

Дурак и береза |

Елена Премудрая |

|

Жар-птица и Василиса-царевна |

Жена — доказчица |

|

Жена — спорщица |

Жена-спорщица |

|

Жихарка |

Журавль и цапля |

|

За дурной головой — ногам работа! |

За лапоток — курочку, за курочку — гусочку |

|

Завещание |

Зайка, лиса и петух |

|

Зайкина избушка |

Зайцы и лягушки |

|

Заколдованная королевна |

Заколдованная царевна |

|

Заяц |

Заяц — хваста |

|

Заяц – хваста |

Заяц-хваста |

|

Заячьи слёзы |

Звери в яме |

|

Зимовье |

Зимовье зверей |

|

Знахарь |

Золотая гора |

|

Золотая рыбка |

Золотой топор |

|

Золотые руки |

Иван — коровий сын |

|

Иван — крестьянский сын и чудо-юдо |

Иван Бесталанный и Елена Премудрая |

|

Иван Быкович |

Иван крестьянский сын и мужичок сам с пёрст, усы на семь вёрст |

|

Иван Меньшой — разумом большой |

Иван – крестьянский сын и Чудо-Юдо |

|

Иван-крестьянский сын и чудо-юдо |

Иван-царевич и Белый Полянин |

|

Иван-царевич и серый волк |

Иванушка и домовой |

|

Иванушка-дурачок |

Иванушко — дурачок |

|

Извозчик и лошадь |

Илья Муромец и соловей-разбойник |

|

Казак и ведьма |

Как барин овцу купил |

|

Как Василиса на войну поехала |

Как внук деда спас |

|

Как волк стал птичкой |

Как гречиху два раза косили |

|

Как дела в Ростове? |

Как дьякона медом угощали |

|

Как Иван-дурак дверь стерег |

Как коза избушку построила |

|

Как лиса с овцой волка наказали |

Как лиса училась летать |

|

Как лиса шила волку шубу |

Как муж отучил жену от сказок |

|

Как мужик гусей делил |

Как поп работницу нанимал |

|

Как старик домовничал |

Как старуха нашла лапоть |

|

Каша из топора |

Кашица из топора |

|

Кащей-бессмертный |

Клад |

|

Клад Ваньки-Каина |

Кобылица-златыница, свинка — золота щетинка и золоторогий олень |

|

Кобылье яйцо |

Коза — дереза |

|

Коза-дереза |

Козел |

|

Козлятки и волк |

Колдун-ведун |

|

Коли утонешь |

Колобок |

|

Колосок |

Конь, скатерть и рожок |

|

Королевич и его дядька |

Кот — серый лоб, козел да баран |

|

Кот и Лиса |

Кот – серый лоб, козел да баран |

|

Кот, козел да баран |

Кот, кочеток и лиса |

|

Кот, петух и лиса |

Кот- серый лоб козел да баран |

|

Кочет и курица |

Кочеток и курочка |

|

Кощей Бессмертный |

Крестьянский сын Иван да царь Иван |

|

Кривая уточка |

Крошечка Хаврошечка |

|

Крошечка-Хаврошечка |

Крылатый, мохнатый да масленый |

|

Куда, миленький, снаряжаешься? |

Кузьма Скоробогатый |

|

Курочка Ряба |

Курочка, мышка и тетерев |

|

Ладушки-песенки |

Лгало и Подлыгало |

|

Лев, щука и человек |

Легкий хлеб |

|

Ленивая Арина |

Лень да Отеть |

|

Летучий корабль |

Лечея-Плачея |

– это одна из древнейших форм повествования, которая в самой простой и игровой форме рассказывает детям не только об окружающем его мире, но и о проявлениях как самого хорошего, так и самого безобразного. Общая статистика говорит нам о том, что русские народные сказки интересуют детей только до школьного возраста, но именно эти сказки мы проносим в своих сердцах и пусть в немного измененной форме мы передаем их уже своим детям. Ведь невозможно забыть о Маше и Медведе, курочке Рябе или Сером Волке, все эти образы помогают нам учиться и понимать окружающую нас реальность. Читать русские народные сказки онлайн и слушать аудиосказки вы можете бесплатно на нашем сайте.

| Название сказки | Источник | Рейтинг |

|---|---|---|

| Василиса Прекрасная | Русская народная | 354604 |

| Морозко | Русская народная | 233391 |

| Каша из топора | Русская народная | 265977 |

| Теремок | Русская народная | 387807 |

| Лиса и журавль | Русская народная | 208231 |

| Сивка-Бурка | Русская народная | 188901 |

| Журавль и Цапля | Русская народная | 29639 |

| Кот, петух и лиса | Русская народная | 126664 |

| Курочка Ряба | Русская народная | 315984 |

| Лиса и рак | Русская народная | 88386 |

| Лисичка-сестричка и волк | Русская народная | 80500 |

| Маша и медведь | Русская народная | 266126 |

| Морской царь и Василиса премудрая | Русская народная | 86350 |

| Снегурочка | Русская народная | 54112 |

| Три поросенка | Русская народная | 1832651 |

| Баба-Яга | Русская народная | 128272 |

| Волшебная дудочка | Русская народная | 130410 |

| Волшебное кольцо | Русская народная | 155946 |

| Горе | Русская народная | 21996 |

| Гуси Лебеди | Русская народная | 75478 |

| Дочь и падчерица | Русская народная | 23339 |

| Иван-царевич и серый волк | Русская народная | 66404 |

| Клад | Русская народная | 48182 |

| Колобок | Русская народная | 163258 |

| Марья Моревна | Русская народная | 45216 |

| Диво дивное, чудо чудное | Русская народная | 42987 |

| Два мороза | Русская народная | 39663 |

| Самое дорогое | Русская народная | 33514 |

| Чудесная рубашка | Русская народная | 40234 |

| Мороз и заяц | Русская народная | 39555 |

| Как лиса училась летать | Русская народная | 48783 |

| Иванушка-дурачок | Русская народная | 36706 |

| Лиса и кувшин | Русская народная | 26657 |

| Птичий язык | Русская народная | 23216 |

| Солдат и черт | Русская народная | 22106 |

| Хрустальная гора | Русская народная | 26362 |

| Хитрая наука | Русская народная | 28982 |

| Умный мужик | Русская народная | 22340 |

| Снегурушка и лиса | Русская народная | 63081 |

| Слово | Русская народная | 22230 |

| Скорый гонец | Русская народная | 22089 |

| Семь Симеонов | Русская народная | 22015 |

| Про бабушку старушку | Русская народная | 24087 |

| Поди туда–не знаю куда, принеси то–не знаю что | Русская народная | 52135 |

| По щучьему веленью | Русская народная | 70522 |

| Петух и жерновцы | Русская народная | 21857 |

| Пастушья Дудочка | Русская народная | 38570 |

| Окаменелое царство | Русская народная | 22247 |

| О молодильных яблоках и живой воде | Русская народная | 37317 |

| Коза Дереза | Русская народная | 34883 |

| Илья Муромец и Соловей разбойник | Русская народная | 28948 |

| Петушок и бобовое зернышко | Русская народная | 55160 |

| Иван – крестьянский сын и чудо-юдо | Русская народная | 28623 |

| Три медведя | Русская народная | 475118 |

| Лиса и тетерев | Русская народная | 23485 |

| Бычок-смоляной бочок | Русская народная | 77855 |

| Баба Яга и ягоды | Русская народная | 38712 |

| Бой на Калиновом мосту | Русская народная | 22346 |

| Финист — Ясный сокол | Русская народная | 52248 |

| Царевна Несмеяна | Русская народная | 139079 |

| Вершки и корешки | Русская народная | 57869 |

| Зимовье зверей | Русская народная | 41304 |

| Летучий корабль | Русская народная | 73978 |

| Сестрица Аленушка и братец Иванушка | Русская народная | 38211 |

| Петушок золотой гребешок | Русская народная | 46028 |

| Заюшкина избушка | Русская народная | 133360 |

Виды Русских народных сказок

Народные сказки в своей основе подразделяются на три категории. Это сказки о животных, бытовые и волшебные сказки.

Русские народные сказки о животных

– это одни из самых древних видов сказок, которые существуют, их корни уходят к временам Древней Руси. В этих сказках яркие и очень запоминающиеся образы, все мы с детских лет помним о Колобке или Репке, и благодаря таким ярким образам ребенок учится пониманию добра и зла. Учится различать черты характера и линии поведения: лисичка – хитрая, медведь – неуклюжий, зайчик – трусливый и так далее. Хоть мир народных сказок и вымышленный, но он настолько живой и яркий, что завораживает и умеет учить детей только хорошим поступкам.

Русские бытовые сказки

– это сказки, которые наполнены реализмом нашей повседневной жизни. И они настолько близки к жизни, что углубляясь в эти сказки, будьте осторожны, ведь эта грань так тонка, что ваше подрастающее чадо захочет воплотить и испытать некоторые действия на себе или осуществить их в реальной жизни.

Русские волшебные сказки

– это мир, в котором волшебство и зло связанное с ним приобретает очень страшные очертания и животрепещущие оттенки. Волшебные сказки – это поиск и спасение девушки, города или мира возложенное на плечи одного героя. Но именно помощь многих второстепенных героев учит нас — читающих эти сказки, о взаимопомощи друг другу. Читайте и слушайте народные сказки онлайн у нас.

Все мы когда-то были детьми и все без исключения любили сказки. Ведь в мире сказок есть особенный и необыкновенный стиль, наполненный нашими мечтами и фантазиями. Без сказок даже реальный мир теряет свои краски, становится обыденным и скучным. Но откуда взялись всем известные герои? Быть может, когда-то по земле ходили настоящая Баба Яга и леший? Давайте разбираться вместе!

По определению В.Даля, «сказка — вымышленный рассказ, небывалая и даже несбыточная повесть, сказание”. А вот Новая иллюстрированная энциклопедия даёт такое определение сказки: «это один из основных жанров фольклора, эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с уставкой на вымысел”. Ну и конечно же нельзя не вспомнить слова нашего великого поэта: ”Сказка-ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок!”

Т.е., как не крути, сказка-вымысел… Но ведь в ней всё необыкновенно, волшебно и очень привлекательно. Идёт погружение в таинственный, зачарованный мир, где звери говорят человеческим голосом, где предметы и деревья передвигаются сами по себе, где добро обязательно побеждает зло.

Каждый из нас помнит как была наказана Лиса за то, что обманом выгнала Зайчика из избушки (“Лиса и Заяц”), как жестоко поплатился своим хвостом бестолковый Волк, который на слово поверил хитроумной Лисе (“Волк и Лиса”), как быстро справились с репкой (“Репка”), когда решили тянуть её сообща да ещё и не забыли Мышку позвать, как сильный забыл о слабых в сказке “Теремок” и к чему это привело…

Умное, доброе, правильное, высоконравственное, заложенное в сказках помогает воспитать в наших детях самые лучшие человеческие качества. Сказка учит жизненным премудростям. И эти ценности вечные, из них складывается то, что и называем мы – духовная культура.

Помимо прочего, неоценимость сказок и в том, что они дают возможность познакомить детей с жизнью и бытом русского народа.

Что значит русская деревня? Что значило дерево, лес для русского человека? А предметы домашнего обихода: посуда, одежда, обувь (одни знаменитые лапти чего стоят!), музыкальные инструменты (балалайка, гусли). Это наша возможность рассказать и показать детям как жили люди в России раньше, как складывалась культура великого народа, частью которого волею судьбы стали мы, их родители, дедушки и бабушки.

Русская народная сказка — это и неоценимая помощница в формировании языковых и речевых навыков ребёнка. Слова и выражения из сказок с их древним и глубоким смыслом закладываются в нашем сознании и живут в нас, независимо от того где находимся мы сами.

Сказки дают возможность расширить словарный запас по любой теме (будь то сказки о животных, бытовые или волшебные). Традиционные русские повторы, особая мелодичность, редкие “забытые” нами слова, пословицы и поговорки, чем так богата русская речь: всё это позволяет сделать сказку доступной, понятной для детского сознания, помогает легко и быстро запомнить её. А всё это развивает фантазию детей, учит их красивой и складной речи. (Как знать, может те сказки, которые они начинают придумывать вслед русским народным сказкам, тоже когда-то войдут в сокровищницу языка).

Сказка — это особый литературный жанр, история, разворачивающаяся во вневременном и внепространственном измерении. Действующие лица такой истории — вымышленные персонажи, попадающие в сложные ситуации и выходящие из них благодаря помощникам, чаще всего наделенным волшебными свойствами. При этом коварные злодеи строят им разные козни, однако в конечном итоге добро побеждает. Создания сказок имеет древнюю историю.

ИЗ ИСТОРИИ СКАЗОК:

Сказки появились в столь глубокой древности, что с точностью определить время их рождения очень сложно. Так же мало знаем мы и об их авторах. Скорее всего, сказки сочиняли те самые крестьяне и пастухи, которые часто выступали в роли главных героев повествования.

Кто-нибудь задумывался, есть ли за этими сказаниями реальные события, были ли сказочные герои самыми обычными людьми, чья жизнь и приключения могли стать основой для сказок. А почему бы и нет? Например, лешим мог оказаться кто-то, долго живущий в лесу, отвыкший от общения с людьми, но хорошо ладивший с лесом и его обитателями. Ну, Василиса-красавица – тут все понятно. А вот Кощей Бессмертный похож на старика, женившегося на молодой девушке.

А вот с ситуация интереснее. Наша земля расположена на пересечении дорог из Европы в Азию, с юга на север и наоборот. Вот поэтому и жили мы в тесной связи с рядом живущими народами. С севера с нами контактировали викинги, которые были на ступень выше по развитию, чем мы. Они принесли нам металл и оружие, свои легенды и сказки – а мы им одежду, обувь и продукты питания, все, чем богата наша земля. Оттуда сказка о Бабе Яге, там она была злой старухой Хеель на двух костяных ногах, которая живет в отдельной избушке на окраине леса, сторожит души умерших и являет собой пограничный пункт в переходе от земной жизни в загробную. Она не отличается особой добротой и изо дня в день создает массу испытаний и неприятностей для тех, кто идет этой дорогой. Вот поэтому к Бабе Яге попадают герои наших сказок, загнанные своими неприятностями в глухой угол.

Передавали сказочные истории из уст в уста, от поколения к поколению, по ходу дела изменяя их и дополняя новыми деталями.

Сказки рассказывали взрослые и — вопреки нашему нынешнему представлению — не только детям, но и взрослым тоже.

Сказки учили выпутываться из непростых положений, с честью выходить из испытаний, побеждать страх — и любая сказка оканчивалась счастливым финалом.

Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды забылись — рассказы же сохранились как кладези полезных и поучительных знаний.

Сложно сказать, когда появилась первая сказка. Наверное, это не возможно «ни в сказке сказать, ни пером описать». Но известно, что первые сказки были посвящены явлениям природы и их главными персонажами были Солнце, Ветер и Месяц.

Немного позже они приняли относительно человеческий облик. Например, хозяин воды — это дедушка Водяной, а Леший — это хозяин леса и лесных зверей. Именно эти образы говорят о том, что народные сказки создавались еще в то время, когда люди очеловечивали и одушевляли все стихии и силы природы.

Еще одним важным аспектом верований первобытных людей, который нашел отражение в народных сказках, является почитание птиц и зверей. Наши предки верили, что каждый род и племя происходит от конкретного животного, которое было покровителем рода (тотемом). Именно поэтому часто в русских сказках действуют Ворон Воронович, Сокол или Орел.

Также в народных сказках нашли свое выражение и древние обряды (например, посвящения мальчика в охотники и воины). Удивительно, что именно с помощью сказок они дошли до нас в почти первозданной форме. Поэтому народные сказки очень интересны для историков.

СКАЗКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Сказки раскрывают все важнейшие стороны русской жизни. Сказки — неисчерпаемый источник сведений о национальном характере. Сила их и в том, что они не только раскрывают его, но и создают. В сказках раскрывается множество отдельных черт характера русского человека и особенностей его внутреннего мира и идеалов.

Вот типичный диалог (сказка «Летучий корабль»):

Старик спрашивает дурня: «Куда идешь?»

— «Да царь обещал отдать свою дочку за того, кто сделает летучий корабль».

— «Разве ты можешь сделать такой корабль?»

— «Нет, не сумею!» — «Так зачем же ты идешь?» — «А Бог его знает!».

За этот замечательный ответ (потому, что он честный!) старик помогает герою добыть царевну. Это вечное странствие «не знаю куда», в поисках «не знаю чего» присуще всем русским сказкам, да и всей русской жизни в целом.

Еще в русских сказках, как и в русском народе, сильна вера в чудо.

Конечно, все волшебные сказки в мире строятся на каких-то необыкновенных событиях. Но нигде чудесное так не главенствует над сюжетом, как в русских. Оно нагромождается, переполняет действие и в него всегда верят, безоговорочно и без тени сомнения.

Свидетельствуют русские сказки и об особой вере русского человека в значение сказанного слова. Так, существует отдельный цикл из разряда сказок-легенд, в котором весь сюжет завязан на разного рода случайно вырвавшихся проклятиях. Характерно, что известны только русские варианты подобных сказок. В волшебных сказках также подчеркивается важность произнесенного слова, необходимость держать его: пообещал жениться на той, которая найдет стрелу, — надо выполнять; сдержал слово и ходил на могилу к отцу — будешь награжден; произнесла обещание выйти замуж за того, кто украл крылышки, — выполняй. Этими простыми истинами наполнены все сказочные сюжеты.

Слово открывает двери, поворачивает избушку, разрушает чары. Пропетая песенка возвращает память мужу, забывшему и не узнавшему свою жену, козленочек своим четверостишием (кроме него, видимо, он ничего говорить не умеет, иначе бы объяснил, что случилось) спасает сестрицу-Аленушку и себя. Слову верят, без всякого сомнения. «Я тебе пригожусь», — говорит какой-нибудь зайчик, и герой отпускает его, уверенный (впрочем, как и читатель), что так и будет.

Нередко герои награждаются за свое страдание. Эта тема также особо любима русской сказкой. Часто симпатии оказываются на стороне героев (еще чаще — героинь) не в силу их особых качеств или совершаемых ими поступков, а из-за тех жизненных обстоятельств — несчастье, сиротство, бедность, — в которых они оказались. В этом случае спасение приходит извне, ниоткуда, не как результат активных действий героя, а как восстановление справедливости. Такие сказки призваны воспитывать сострадание, сочувствие к ближнему, чувство любви ко всем страждущим. Как тут не вспомнить мысль Ф. М. Достоевского о том, что страдание необходимо для человека, т. к. укрепляет и очищает душу.

Своеобразным представляется отраженное в сказках отношение русского народа к труду. Вот, казалось бы, непонятная с точки зрения идеалов сказка про Емелю-дурака.

Лежал он всю жизнь на печи, ничего не делал, да еще и не скрывал причины, отвечал «Я ленюсь!» на все просьбы о помощи. Пошел как-то по воду и поймал волшебную щуку. Продолжение хорошо знакомо всем: щука уговорила его отпустить ее назад в прорубь, а за это обязалась выполнять все желания Емели. И вот «по щучьему веленью, по моему прошенью» сани без лошади везут дурака в город, топор сам дрова рубит, а они в печь складываются, ведра маршируют в дом без посторонней помощи. Мало того, Емеля еще и дочку царскую заполучил, тоже не без вмешательства волшебства.

Конец, правда, все-таки обнадеживающий (в детских пересказах его почему-то часто опускают): «Дурак, видя, что все люди как люди, а он один был нехорош и глуп, захотел сделаться получше и для того говорил: «По щучьему веленью, а по моему прошенью, кабы я сделался такой молодец, чтоб мне не было подобного и чтоб был я чрезвычайно умен!» И лишь успел выговорить, то в ту ж минуту сделался так прекрасен, а притом и умен, что все удивлялись».

Эту сказку часто трактуют как отражение извечной склонности русского человека к лени, безделью.

Говорит же она, скорее, о тяжести крестьянского труда, рождавшего желание отдохнуть, заставлявшего мечтать о волшебном помощнике.

Да, если тебе повезет и ты поймаешь чудо-щуку, можно будет с удовольствием ничего не делать, лежать на теплой печи и думать о царской дочке. Все это, конечно, также нереально для мечтающего об этом мужика, как ездящая по улицам печка, и ждет его обычная трудная повседневная работа, но помечтать-то о приятном можно.

Сказка раскрывает и еще одно отличие русской культуры — в ней нет святости понятия труда, того особого трепетного отношения, на грани «труд ради самого труда», которое свойственно, например, Германии или современной Америке. Известно, например, что одной из распространенных проблем у американцев является неумение расслабиться, отвлечься от дела, понять, что ничего не случится, если на неделю уехать в отпуск. Для русского человека такой проблемы нет — отдыхать и веселиться он умеет, а работу воспринимает как неизбежность.

Известный философ И. Ильин считал такую «лень» русского человека частью его творческой, созерцательной натуры. «Созерцанию нас учило прежде всего наше равнинное пространство, — писал русский мыслитель, — наша природа, с ее далями и облаками, с ее реками, лесами, грозами и метелями. Отсюда наше неутолимое взирание, наша мечтательность, наша созерцающая «лень» (А.С. Пушкин), за которой скрывается сила творческого воображения. Русскому созерцанию давалась красота, пленявшая сердце, и эта красота вносилась во все — от ткани и кружева до жилищных и крепостных строений». Пусть нет рвения и возвеличивания труда, зато есть чувство прекрасного, слияние с природой. Это тоже приносит свои плоды — богатое народное искусство, выразившееся в том числе и в сказочном наследии.

Однозначным является отношение к богатству. Жадность воспринимается как большой порок. Бедность же является достоинством.

Это не значит, что нет мечты о достатке: трудности крестьянской жизни заставляли мечтать о скатерти-самобранке, о печке, в которой «и гусятины, и поросятины, и пирогов — видимо-невидимо! Одно слово сказать — чего только душа хочет, все есть!», о невидимом Шмате-разуме, который стол яствами накрывает, а потом убирает и т. д. И о волшебных замках, которые за один день сами строятся, и о полцарстве, за невесту полученном, тоже было приятно помечтать долгими зимними вечерами.

Но богатство достается героям легко, между делом, когда они о нем и не думают, как дополнительный приз к хорошей невесте или спасенной жене. Стремящиеся к нему как самоцели всегда наказываются и остаются «у разбитого корыта».

Бесценный источник мудрости и вдохновения для ребенка. В этом разделе Вы можете бесплатно читать любимые сказки онлайн и давать детям первые важнейшие уроки мироустройства и морали. Именно из волшебного повествования дети узнают о добре и зле, а также о том, что понятия эти далеко не абсолютны. В каждой сказке представлено её краткое описание

, которое поможет родителям подобрать актуальную для возраста ребенка тему, и предоставить ему выбор.

| Название сказки | Источник | Рейтинг |

|---|---|---|

| Василиса Прекрасная | Русская народная | 352334 |

| Морозко | Русская народная | 232217 |

| Айболит | Корней Чуковский | 1003785 |

| Приключения Синдбада-Морехода | Арабская сказка | 225798 |

| Снеговик | Андерсен Х.К. | 129914 |

| Мойдодыр | Корней Чуковский | 989697 |

| Каша из топора | Русская народная | 264244 |

| Аленький цветочек | Аксаков С.Т. | 1416002 |

| Теремок | Русская народная | 385159 |

| Муха-Цокотуха | Корней Чуковский | 1052201 |

| Русалочка | Андерсен Х.К. | 437412 |

| Лиса и журавль | Русская народная | 207234 |

| Бармалей | Корней Чуковский | 456188 |

| Федорино горе | Корней Чуковский | 764687 |

| Сивка-Бурка | Русская народная | 187816 |

| У Лукоморья дуб зеленый | Пушкин А.С. | 770192 |

| Двенадцать месяцев | Самуил Маршак | 804821 |

| Бременские музыканты | Братья Гримм | 272480 |

| Кот в сапогах | Шарль Перро | 420290 |

| Сказка о царе Салтане | Пушкин А.С. | 637084 |

| Сказка о рыбаке и рыбке | Пушкин А.С. | 583458 |

| Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях | Пушкин А.С. | 285694 |

| Сказка о золотом петушке | Пушкин А.С. | 240451 |

| Дюймовочка | Андерсен Х.К. | 190511 |

| Снежная королева | Андерсен Х.К. | 241545 |

| Скороходы | Андерсен Х.К. | 29448 |

| Спящая красавица | Шарль Перро | 100414 |

| Красная шапочка | Шарль Перро | 233496 |

| Мальчик с пальчик | Шарль Перро | 159501 |

| Белоснежка и семь гномов | Братья Гримм | 163120 |

| Белоснежка и Алоцветик | Братья Гримм | 43220 |

| Волк и семеро козлят | Братья Гримм | 137198 |

| Заяц и еж | Братья Гримм | 129714 |

| Госпожа Метелица | Братья Гримм | 89589 |

| Сладкая каша | Братья Гримм | 187107 |

| Принцесса на горошине | Андерсен Х.К. | 109688 |

| Журавль и Цапля | Русская народная | 29407 |

| Золушка | Шарль Перро | 320770 |

| Сказка о глупом мышонке | Самуил Маршак | 328936 |

| Али-Баба и сорок разбойников | Арабская сказка | 132532 |

| Волшебная лампа Аладдина | Арабская сказка | 223420 |

| Кот, петух и лиса | Русская народная | 125655 |

| Курочка Ряба | Русская народная | 313888 |

| Лиса и рак | Русская народная | 88050 |

| Лисичка-сестричка и волк | Русская народная | 79787 |

| Маша и медведь | Русская народная | 264493 |

| Морской царь и Василиса премудрая | Русская народная | 85738 |

| Снегурочка | Русская народная | 53733 |

| Три поросенка | Русская народная | 1821387 |

| Гадкий утенок | Андерсен Х.К. | 126220 |

| Дикие лебеди | Андерсен Х.К. | 55771 |

| Огниво | Андерсен Х.К. | 74411 |

| Оле-Лукойе | Андерсен Х.К. | 121090 |

| Стойкий оловянный солдатик | Андерсен Х.К. | 47187 |

| Баба-Яга | Русская народная | 127643 |

| Волшебная дудочка | Русская народная | 129730 |

| Волшебное кольцо | Русская народная | 155006 |

| Горе | Русская народная | 21889 |

| Гуси Лебеди | Русская народная | 74636 |

| Дочь и падчерица | Русская народная | 23224 |

| Иван-царевич и серый волк | Русская народная | 65973 |

| Клад | Русская народная | 47984 |

| Колобок | Русская народная | 162229 |

| Живая вода | Братья Гримм | 83670 |

| Рапунцель | Братья Гримм | 135719 |

| Румпельштильцхен | Братья Гримм | 43786 |

| Горшочек каши | Братья Гримм | 77384 |

| Король Дроздобород | Братья Гримм | 26791 |

| Маленькие человечки | Братья Гримм | 59600 |

| Гензель и Гретель | Братья Гримм | 32491 |

| Золотой гусь | Братья Гримм | 40221 |

| Госпожа Метелица | Братья Гримм | 21891 |

| Стоптанные туфельки | Братья Гримм | 31646 |

| Соломинка, уголек и боб | Братья Гримм | 28031 |

| Двенадцать братьев | Братья Гримм | 22111 |

| Веретено, ткацкий челнок и иголка | Братья Гримм | 27832 |

| Дружба кошки и мышки | Братья Гримм | 37677 |

| Королек и медведь | Братья Гримм | 28057 |

| Королевские дети | Братья Гримм | 23320 |

| Храбрый портняжка | Братья Гримм | 35411 |

| Хрустальный шар | Братья Гримм | 63552 |

| Царица пчел | Братья Гримм | 40936 |

| Умная Гретель | Братья Гримм | 22432 |

| Три счастливчика | Братья Гримм | 22016 |

| Три пряхи | Братья Гримм | 21774 |

| Три змеиных листочка | Братья Гримм | 21919 |

| Три брата | Братья Гримм | 21892 |

| Старик из стеклянной горы | Братья Гримм | 21879 |

| Сказка о рыбаке и его жене | Братья Гримм | 21861 |

| Подземный человек | Братья Гримм | 31101 |

| Ослик | Братья Гримм | 24146 |

| Очески | Братья Гримм | 21485 |

| Король лягушонок, или Железный Генрих | Братья Гримм | 21889 |

| Шесть лебедей | Братья Гримм | 25546 |

| Марья Моревна | Русская народная | 44924 |

| Диво дивное, чудо чудное | Русская народная | 42799 |

| Два мороза | Русская народная | 39483 |

| Самое дорогое | Русская народная | 33313 |

| Чудесная рубашка | Русская народная | 39971 |

| Мороз и заяц | Русская народная | 39337 |

| Как лиса училась летать | Русская народная | 48517 |

| Иванушка-дурачок | Русская народная | 36495 |

| Лиса и кувшин | Русская народная | 26522 |

| Птичий язык | Русская народная | 23080 |

| Солдат и черт | Русская народная | 21997 |

| Хрустальная гора | Русская народная | 26087 |

| Хитрая наука | Русская народная | 28797 |

| Умный мужик | Русская народная | 22245 |

| Снегурушка и лиса | Русская народная | 62795 |

| Слово | Русская народная | 22116 |

| Скорый гонец | Русская народная | 21969 |

| Семь Симеонов | Русская народная | 21942 |

| Про бабушку старушку | Русская народная | 23984 |

| Поди туда–не знаю куда, принеси то–не знаю что | Русская народная | 51826 |

| По щучьему веленью | Русская народная | 70074 |

| Петух и жерновцы | Русская народная | 21744 |

| Пастушья Дудочка | Русская народная | 38132 |

| Окаменелое царство | Русская народная | 22130 |

| О молодильных яблоках и живой воде | Русская народная | 37082 |

| Коза Дереза | Русская народная | 34619 |

| Илья Муромец и Соловей разбойник | Русская народная | 28531 |

| Петушок и бобовое зернышко | Русская народная | 54644 |

| Иван – крестьянский сын и чудо-юдо | Русская народная | 28423 |

| Три медведя | Русская народная | 472417 |

| Лиса и тетерев | Русская народная | 23398 |

| Бычок-смоляной бочок | Русская народная | 77193 |

| Баба Яга и ягоды | Русская народная | 38397 |

| Бой на Калиновом мосту | Русская народная | 22221 |

| Финист — Ясный сокол | Русская народная | 51912 |

| Царевна Несмеяна | Русская народная | 137912 |

| Вершки и корешки | Русская народная | 57535 |

| Зимовье зверей | Русская народная | 41099 |

| Летучий корабль | Русская народная | 73490 |

| Сестрица Аленушка и братец Иванушка | Русская народная | 37968 |

| Петушок золотой гребешок | Русская народная | 45742 |

| Заюшкина избушка | Русская народная | 132712 |

Слушая сказки, дети не только приобретают необходимые знания, но и учатся строить отношения в социуме, соотнося себя с тем или иным вымышленным персонажем. На опыте отношений между сказочными героями ребенок понимает, что не стоит безоговорочно доверять незнакомцам. На нашем сайте представлены самые известные сказки для Ваших детей. Выбирайте интересные сказки в представленной таблице.

Почему полезно читать сказки?

Разнообразные сюжеты сказки помогают ребенку понять, что окружающий его мир бывает противоречив и довольно сложен. Слушая о приключениях героя, дети виртуально сталкиваются с несправедливостью, лицемерием и болью. Но именно так малютка учится ценить любовь, честность, дружбу и красоту. Всегда имея счастливый конец, сказки помогают малышу быть оптимистом и противостоять разного рода жизненным неурядицам.

Не стоит недооценивать и развлекательный компонент сказок. Прослушивание увлекательных историй имеет массу преимуществ, к примеру, в сравнении с просмотром мультфильмов – здесь нет никакой угрозы зрению малыша. Более того, слушая детские сказки в исполнении родителей, малыш узнаёт много новых слов и учится правильно артикулировать звуки. Важность этого сложно переоценить, ведь уже давно доказано учеными, что ничто так не влияет на будущее всестороннее развитие ребенка, как раннее речевое развитие.

Какие бывают сказки для детей?

Сказки

бывают разные: волшебные – будоражащие детское воображение буйством фантазии; бытовые – повествующее о простой повседневной жизни, в которой также не исключено волшебство; о животных – где ведущими персонажами являются не люди, а различные, так горячо любимые детишками, зверушки. На нашем сайте представлено большое количество таких сказок. Здесь вы можете бесплатно читать то, что будет интересно малышу. Удобная навигация поможет сделать поиск нужного материала быстрым и простым.

Читайте аннотации

для предоставления ребенку права самостоятельного выбора сказки, ведь большинство современных детских психологов считает, что залог будущей любви малышей к чтению лежит в свободе выбора материала. Мы даем вам и вашему чаду неограниченную свободу в выборе замечательных детских сказок!

Если закрыть глаза и на минутку перенестись в прошлое, то можно представить, как жили простые русские люди. Большими семьями они проживали в деревянных избах, топили печи дровами, а свет им давали самодельные сухие лучины. Не было у бедных русских людей ни телевидения, ни интернета, и что им было делать, когда не работали в поле? Они отдыхали, мечтали и слушали добрые волшебные сказочки!

Вечерком вся семья собиралась в одной светлице, дети устраивались на печи, а женщины занимались домашней работой. В это время и наступал черед русских народных сказок. В каждом селе или деревеньке жила женщина-сказительница, она заменяла людям радио и красиво нараспев рассказывала старинные легенды. Детишки слушали, раскрыв рот, а девушки тихонько подпевали и под добрую сказочку пряли или вышивали.