Данные слова пишутся с большой или маленькой буквы в зависимости от смысла предложения в котором они используются и от места в данном предложении. Если предложение начинается со слова «российский», то соответственно в любом случае оно будет писаться с прописной (большой) буквы. Например: Российский солдат показал свою силу и мощь на учениях. Хотя, если бы в контексте предложения слово «российский» стояло в любой другой части предложения, то оно бы уже писалось с маленькой буквы. Например: Свою невероятную выдержку и силу духа показал российский солдат на учениях.

Как имена собственные названия стран, географических объектов пишутся с заглавной буквы вне зависимости от того, в какой части предложения они находятся. Например: Россия – великая страна. Арктические территории и акватории принадлежащие России – это Российская Арктика. Из этого можно сделать вывод, что прилагательные, которые образованы от географических названий пишутся с прописной (заглавной буквы), если являются частью составных географических названий, что следует из примера, обозначенного выше. Если слово «российский» используется в наименовании организации или учреждения, то оно также пишется с большой буквы. Например: Крупнейшим в стране центром исследований является Российская академия наук. Во всех других случаях прилагательное «российский» пишется со строчной (маленькой) буквы. Например: Буквально на днях российская делегация посетила Германию с дружественным визитом. Никогда и ни на что не променяю российские просторы.

Всего найдено: 108

Здравствуйте! Давно интересует вопрос: почему во многих изданиях, даже весьма солидных, где на грамотность текстов обращают большое внимание (таких, например, как «Российская газета»), пишут «ПАРАЛИМПИАДА» без буквы «О». Хотя словарное написание «ПАРАОЛИМПИАДА». Возможно ли такое редуцирование первой буквы корня? Или это все-таки ошибка? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Нормативное написание долгое время варьировалось. Сегодня устоявшийся вариант — Паралимпиада.

Добрый день! Обращаюсь к вам повторно и очень прошу ответить. У нас, в Нижегородской области, был Семёновский район — стал городской округ Семёновский. И теперь во всех бумагах пишут и даже по ТВ говорят: «В городском округе Семёновский», «глава администрации городского округа Семёновский» – без склонения слова «Семёновский». Режет слух ужасно! По аналогии, нужно тогда говорить: «В городском округе Семёновский области Нижегородская Федерации Российская«! Вопрос: так нельзя ли писать и говорить «В Семёновском городском округе», «глава Семёновского городского округа» — как нормальные русские люди? Или я не прав?

Ответ справочной службы русского языка

В названиях городских округов закреплен именно такой порядок слов – городской округ такой-то. Это связано с необходимостью унифицировать наименования, ср.: городской округ Долгопрудный, городской округ Домодедово, городской округ город Дзержинск, но при этом: Сибирский федеральный округ, Нижегородская область.

Здравствуйте, в четвертый (!) раз пытаюсь задать вопросы и очень надеюсь на скорый ответ (дальше тянуть некуда): 1) «известная ученая С. Иванова» или «известный ученый С. Иванова»; 2) «Российская полиция» или «российская полиция»; «Российская налоговая служба» или «российская налоговая служба» (с какой буквы?); 3) нужны ли запятые: » больше, чем что бы то ни было, меня беспокоит…»; 4) во мн. числе «арт-директоры» или «арт-директора»? И все равно спасибо. Но надеюсь на скорый ответ.

Ответ справочной службы русского языка

1. В неофициальных текстах возможно: известная ученая С. Иванова. В официальных текстах следует использовать мужской род. 2. Оба сочетания пишутся с маленькой буквы: российская полиция, российская налоговая служба. 3. Запятые нужны. 4. Верно: арт-директора.

Добрый день!Есть ли ошибка в фразе «Российская газета» возглавила список изданий,наиболее часто цитируемых в социальных медиа.Если да ,то в чем ?

Ответ справочной службы русского языка

Ошибок в предложении нет.

Как писать названия государств или территорий периода начала прошлого века типа: Кубанская народная республика, Литовско-Белорусская советская социалистическая республика и т. п.? Вроде бы они уже столетие как не существуют, и надо писать всё со строчной кроме первого слова, но с другой стороны есть аналоги типа Украинская Советская Социалистическая Республика, Болгарская Народная Республика, которых тоже уже нет, только не столетие, а пару десятилетий.

Ответ справочной службы русского языка

Непростой вопрос. С одной стороны, в исторических (не существующих в настоящее время) названиях государств с большой буквы пишутся первое слово и входящие в состав названия имена собственные: Французское королевство, Неаполитанское королевство, Королевство обеих Сицилий; Римская империя, Византийская империя, Российская империя; Новгородская республика, Венецианская республика; Древнерусское государство, Великое государство Ляо и т. д.

С другой стороны, в названии Союз Советских Социалистических Республик все слова пишутся с большой буквы, хотя этого государства тоже уже не существует. Сохраняются прописные буквы и в названиях союзных республик, в исторических названиях стран соцлагеря: Польская Народная Республика, Народная Республика Болгария и т. д.

Историческая дистанция, безусловно, является здесь одним из ключевых факторов. Должно пройти какое-то время (не два–три десятилетия, а гораздо больше), для того чтобы появились основания писать Союз советских социалистических республик по аналогии с Российская империя.

Историческая дистанция вроде бы позволяет писать в приведенных Вами названиях государственных образований с большой буквы только первое слово (эти образования существовали непродолжительное время и исчезли уже почти 100 лет назад). Но, с другой стороны, прописная буква в каждом слове названия подчеркивает тот факт, что эти сочетания в свое время были официальными названиями государств (или претендовали на такой статус). Если автору текста важно обратить на это внимания читателя, он вправе оставить прописные буквы (даже несмотря на то, что таких государственных образований давно уже нет на карте).

Здравствуйте! Скажите, какое существует правило относительно склонения иностранных мужских и женских фамилий? Так, «Российская газета» совсем недавно допустила оборот «премьера оперы Нино Роты», что мне кажется некорректным, но некоторые лингвисты считают это допустимым. Так ли это?

Ответ справочной службы русского языка

Фамилия композитора склоняется. Премьера оперы Нино Роты – правильно, несклонение фамилии было бы грамматической ошибкой. Правила склонения фамилий см. в разделе «Азбучные истины».

В ответе на вопрос № 283709 приведен исчерпывающий список первых частей сложных слов с конечным о, пишущихся слитно со второй частью? Часть «греко-» в этот список не входит, соответственно слова греко-римская (борьба), греко-католический (собор), греко-язычное (издание) пишутся через дефис, правильно?

Ответ справочной службы русского языка

Такой вывод делать нельзя. В том вопросе речь шла о словах с первой иноязычной (интернациональной) частью, это совсем другое правило. А сложные прилагательные, о которых идет речь в Вашем вопросе, могут писаться по-разному, в зависимости от соотношения основ и значения. Ср.: греко-римская борьба, но грекокатолическая церковь; греко-российский (относящийся к связям между Грецией и Россией), но: грекороссийская церковь (православная).

Здравствуйте! У ТАСС увидел заголовок «Российская дипломатия: от повытий до департаментов» (http://tass.ru/politika/1749493). Что такое «повытий»?

Ответ справочной службы русского языка

Повытий – форма родительного падежа мн. числа от повытье. Так в старину называли подразделение государственного учреждения.

Здравствуйте!

В ответе на вопрос №254952 вы писали: «С прописной буквы пишутся все слова (кроме служебных) в официальных названиях существующих государств и государственных объединений. Государства Российская империя в настоящее время не существует, это исторический термин, поэтому с прописной пишется только первое слово».

Согласно данной логике, следует писать «Союз советских социалистических республик» и «Российская советская федеративная социалистическая республика», верно? Согласно ответу на вопрос № 249081 — нет: «Союз пишется с прописной в официальных названиях государств: Союз Советских Социалистических Республик, Австралийский Союз».

Итак, ответ на вопрос № 254952 прямо противоречит ответу на вопрос № 249081.

Будьте любезны, поясните, на чем конкретно основаны данные вами выше рекомендации. Какие конкретно языковые нормы заставляют нас писать названия реально существующих и исторических государств по-разному, зачем-то писать слово «союз» в названиях государств с прописной, а слово «империя» со строчной.

Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Такая фиксация – в нормативных словарях русского языка. См., например: Лопатин В. В., Нечаева И. В., Чельцова Л. К. Прописная или строчная? Орфографический словарь. М., 2011; Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Прописная или строчная? – 7-е изд., перераб. и доп. М., 2005 и др. источники.

Дело еще и в исторической дистанции. Советский Союз прекратил свое существование чуть больше 20 лет назад, а Российской империи не существует уже почти 100 лет. Кто знает, возможно через 100 лет будет нормативно написание Союз советских социалистических республик?

Здравствуйте. В постановлении Верховного Совета РФ, в соответствии с которым учрежден Пенсионный фонд Российской Федерации, используется следующая формулировка: Пенсионный фонд Российской Федерации (России). Скажите, пожалуйста, корректно ли использовать название Пенсионный фонд России или правильно только Пенсионный фонд Российской Федерации? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Согласно Конституции Российской Федерации у нашей страны есть два равнозначных наименования – Российская Федерация и Россия, поэтому название Пенсионный фонд России возможно.

Здравствуйте

Такой вопрос: когда в названиях современных организаций/учреждений все слова будут начинаться с большой буквы? Например, встречаются варианты Российская академия наук и Российская Академия Наук? Следственный комитет и Следственный Комитет?

PS да, на грамоте.ру сказано, что в советских названиях (учреждений/организаций) все слова начинаются с большой буквы плюс некоторые иностранные организации, а как все-таки принято в отношении современных организаций?

заранее спасибо,

ваша читательница

Ответ справочной службы русского языка

Правильно — первое слово и имена собственные в составе наименования писать с большой буквы: Российская академия наук. Исключения проверяются в словарном порядке (то есть в словарь или справочник лучше все-таки заглянуть).

российская держава — с большой или маленькой буквы?

Ответ справочной службы русского языка

Корректное написание: Российская держава.

Здравствуйте! У нас появились разногласия с нашим редактором. Мы российская телекомпания и корреспондент утверждает, что надо говорить «на Украине». Редактор говорит — это не правильно. Мы же не говорим «поехать на Россию или на Таиланд». Рассудите нас — как правильно и почему? Спасибо.

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: в России, на Украине.

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разрешить спор с коллегами. Они считают, что допустимо сокращать «Российская Федерация» до «РФ». Я с этим категорически не согласна, ведь нет страны РФ, есть Российская Федерация и Россия.

Ответ справочной службы русского языка

Вы правы, т. к. согласно Конституции Российской Федерации у нашей страны два равнозначных наименования – Российская Федерация и Россия. Аббревиатура РФ прижилась в канцелярско-бюрократическом языке, но лучше избегать ее употребления, если есть такая возможность.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, «Всероссийская перепись населения 2002 г.» или «всероссийская перепись населения 2002 г.»? Строчная или прописная?

С нетерпением жду ответа.

Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Слово Всероссийская здесь пишется с прописной.

С французом русского происхождения, почетным профессором Женевского университета Владимиром Береловичем, в свое время перешедшим от русистики к истории, но не изменившим географию основного предмета своих исследований, наши читатели со стажем уже знакомы. Возможно, кто-то помнит даже, что его особенно интересовали вопросы образования, в самом широком спектре — от «истории русского образования и воспитания в XVIII веке среди элит» до «советизации русской школы с 1918 по 1931 годы».

Начиная свое выступление, профессор Берелович предупредил, что готов предложить слушателям исключительно свое субъективное мнение. Темой его рассказа стало недавнее изучение им каталога кандидатских и докторских диссертаций по истории, защищенных в период с 1992 года по сегодняшний день. Оказывается, такой скучный на непросвещённый взгляд документ, хранящийся в Ленинской библиотеке, содержит массу информации, на основании которой человек просвещенный может сделать интересные и порой неожиданные выводы.

Сове

Владимир Берелович огласил несколько тем диссертационных работ советского периода, сегодня вызывающих у нас улыбку, и обратил внимание на некоторые термины, изобретенные советской историографией. Например, прочно вошедшее в язык и даже не обращающее на себя внимания словосочетание «социально-экономическое положение». По мнению историка, такая расплывчатость позволяла не заниматься толком ни социумом, ни экономикой.

— Самые большие сдвиги пришли в советскую историографию извне, из других дисциплин, — утверждает профессор, называя имена антрополога Ю. Бессмертного, литературоведа и семиотика Ю. Лотмана и историка-медиевиста А. Гуревича. – Именно они внесли настоящий историзм в изучение российской истории.

Говоря о сегодняшнем дне, В. Берелович отметил, что ситуация в корне изменилась. Специалисты, многие из которых владеют иностранными языками, получили доступ к архивам и зарубежным источникам, возможность выезжать за границу, общаться и работать с иностранными коллегами. Это позволило им занять место во всемирном сообществе историков и отразилось на качестве их работы – отдельные исследования стали интереснее, а профессиональные журналы – качественнее, сделал вывод профессор, особо отметив работу издательств НЛО и РОССПЭН.

При этом изменилась расстановка сил внутри страны: исторические факультеты МГУ и СпГУ уже не играют ведущей роли в науке, их заменили появившиеся сравнительно недавно учебные заведения, прежде всего, московские РГГУ и Высшая школа экономики, а также Европейский университет в Санкт-Петербурге. «Высокие зарплаты помогают привлекать сильные кадры, способные подготовить блестящих специалистов», — подчеркнул он.

Профессор Берелович назвал ряд тем, по понятным причинам вызвавших взрыв интереса российских историков после 1991 года: русская эмиграция, церковь и религия (например, исследований по исламу раньше не было вообще), история империи как многонационального и многоэтнического государства, монархия и аристократия – с тягой к детальному изучению жизни двора, этикета, придворной моды. Чуть позже к ним добавились темы, типичные для государства, переживающего постколониальный период: немцы в России, французы в России и так далее. Среди сегодняшних «заказных» тем он отметил тему истории русского парламентаризма. Что неудивительно, если учесть, что председатель Госдумы С.В. Нарышкин параллельно возглавляет Российское историческое общество.

Предвосхищая возможный вопрос, Владимир Берелович сказал, что массовая регрессия, то есть возвращение к советским методам историографии, вряд ли возможна. Если, конечно, не наступит террор.

Последним экспертом, выступившим на конференции, стал философ и богослов, профессор Харьковского Национального Университета им. В.Н. Каразина Александр Филоненко. Понятно, что в сегодняшней ситуации предложенная ему профессором Нивой тема — «Украина и Россия – старые и новые перспективы» — крайне интересовала всех собравшимся.

Александр, быстро расположивший к себе других участников конференции чувством юмора, открытостью, доброжелательностью, полным отсутствием агрессивности и четкостью формулировок, начал рассказ о себе с самого чт

После такого историко-юмористического вступления Александр перешел собственно к заявленной теме, сразу поставив точку над i и нажав на больное место. Думаю, многие наши читатели разделяют его удивление тем, как поразительно быстро что-то становится «старым» и «новым» — понятно, что имеется в виду невероятная скорость – меньше года! – с которой возникла стена между Россией и Украиной.

О событиях на Майдане Александр узнал, «находясь в Москве, где участвовал в презентации книги о Данте итальянского автора, изданной в Киеве по-русски». По словам Александра Филоненко, для понимания ситуации надо знать об Украине две вещи. Во-первых, с 1991 года этому молодому государству удавалось ни разу не бить прилюдно своих граждан – в отличие от многих других бывших союзных республик. За это время выросло поколение «не битых», к которому относится и сын оратора, родившийся как раз в 1991 году. Во-вторых, «мы достигли крайней аполитичности». Поэтому Майдан, в события которого оказались вовлеченными не менее 500 тысяч человек, он называет невероятным социальным порывом, который сам считал совершенно невозможным – все началось с протеста людей, чьих детей избили. «Я открыл для себя новый народ, я таких украинцев не знал», — признался он.

Мы не будем в деталях передавать выступление Александра, так как очень надеемся, что в скором времени Женевский университет опубликует все тексты. Остановимся лишь на нескольких моментах.

По словам Александра, он оценивает ситуацию с точки зрения представителя не воевавшего поколения, не ожидавшего, что окажется на войне. «Очень странно, когда на тебя нападает твоя собственная Родина под предлогом защиты тебя же», — так суммировал он события на Украине.

Будучи богословом,

По словам Александра, в ответ на политику страха должна была родиться новая политика, которую он называет политикой надежды. «Три месяца противостояния преобразили людей». Александр называет Харьков «городом победившего гражданского общества, оказавшегося сильнее государства, не справившегося с ситуацией».

Говоря о перспективах отношений между Россией и Украиной, Александр Филоненко высказал уверенность в том, что сосуществование неизбежно, что украинцы не воспринимают Россию тотальную угрозу, понимая, что все дело – в сегодняшнем режиме, не способного признать свои ошибки. «Если мы хотим видеть будущее, мы должны каяться», — призвал он.

В заключительной дискуссии прозвучало много интересных и, большей частью, грустных мыслей. Однако мы хотим завершить этот краткий обзор прошедшей конференции словами Натальи Ивановой: «Три лучших фильма последнего времени — это «Фауст» Сокурова, «Левиафан» Звягинцева и «Трудно быть богом» Германа. Безнадежность — вот диагноз, поставленный лучшими кинематографистами страны. Это не приговор, но эмоциональная оценка ситуации. Однако, предсказывая безнадежность, культура все же дает маленькую надежду, потеряв которую ни отдельный человек, ни народ не могут существовать». А значит каждый из нас должен делать, что должно, а там уж будь как будет.

Перейти к содержанию

«российский» или «Российский» — как правильно?

На чтение 3 мин Просмотров 15.3к. Опубликовано 12.01.2022

Многие задаются вопросом: как вообще правильно писать слово «российский» — с большой буквы или с маленькой? Давайте узнаем, какой из вариантов будет верным – «российский» или «Российский»?

Как пишется правильно: «российский» или «Российский»?

Какое правило

Достаточно просто запомнить обстоятельства, при которых требуется тот или иной вариант написания. Если в предложении говорится о российском, как принадлежности кого или чего-либо, слово пишется с маленькой буквы. Например, «российский рубль».

Это же прилагательное будет требовать написания с прописной буквы, если оно является частью составного наименования географического пункта, организации, учреждения, звания и т.д. К примеру, «Российский Футбольный Союз», «Российская Федерация».

Примеры предложений

Чтобы Вы лучше поняли разницу, покажем её на конкретных образцах:

- Вероятно, это чревато очередными стачками российских шахтёров.

- Это ничуть не нарушает законодательство Российской Федерации.

- Эксперты давали немного шансов российским теннисистам на этом турнире.

- Готовится новая экспедиция на Российскую Арктику.

Ошибочное написание

Перейти к содержанию

«российский» или «Российский» — как пишется?

На чтение 4 мин Просмотров 104

Написание слова «российский» или «Российский» со строчной или прописной буквы определяется позицией слова в контексте предложения и его значением.

Как правильно пишется?

Какое правило применяется?

Данное относительное прилагательное нужно писать с прописной (большой) буквы «Российский», если оно:

- начинает предложение;

- входит в состав наименования какого-либо топонима (названия географического объекта), организации, учреждения и т.д.

Российский народ гордится своей многовековой историей.

На территории Российской Федерации проживает более ста народов.

Со строчной буквы прилагательное «российский» пишется, если:

- обозначает принадлежность кого(чего)-либо к России.

Большая часть российских туристов отдохнула в новогодние каникулы на отечественных курортах.

Команда российских хоккеистов обыграла соперников с разгромным счётом 7:0.

Примеры предложений

Как неправильно писать

События

вокруг единого учебника истории России развиваются с калейдоскопической

быстротой. 16 июня рабочая группа по подготовке концепции нового

учебно-методического комплекса (УМК) по отечественной истории представила министерству

образования РФ «концептуальные основы» нового стандарта преподавания истории в

школе, на основе которого будет написан единый учебник истории России. На

следующий день министр образования и науки Дмитрий Ливанов представил первые

результаты этой работы. От идеи с «каноническим учебником» было решено

отказаться. Вместо этого эксперты разработали единый историко-культурный

стандарт — концепцию трактовки истории России для школьников. Ее опубликуют для

обсуждения 1 июля, а уже к сентябрю она должна быть утверждена (http://www.kommersant.ru/doc/2213690).

На

данный момент в нашем распоряжении имеются «концептуальные основы» (проект)

будущего УМК по истории. Этот документ заслуживает особого внимания, так как он

дает представление об официальной трактовке истории страны.

В

предисловии к проекту авторами изложена основная мысль, которая определяет

трактовку всех событий в учебнике (учебник – основа УМК): «Ключевым звеном

концепции должно стать понимание прошлого России как неотъемлемой части

мирового исторического процесса. Россия – крупнейшая страна в мире. В силу

этой данности сформировалась существенная составляющая отечественного

исторического сознания – мы граждане великой страны с великим прошлым. Этот

тезис должен стать опорным пунктом учебника, что позволит логично и

непротиворечиво рассмотреть вопросы межнациональных взаимоотношений. В

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов

России, делая акцент на взаимодействии культур, на укреплении экономических,

социальных, политических и других связей между народами. Речь должна идти об

истории межнациональных отношений на всех этапах отечественной истории. Следует

подчеркнуть, что пребывание в составе Российской империи имело положительное

значение для ее народов: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних

смут и междоусобиц, экономическое развитие, распространение просвещения,

образования, здравоохранения и др. В школьном курсе должен превалировать пафос

созидания, позитивный настрой в восприятии отечественной истории. Трагедии,

разумеется, нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и

другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их

долю тяжелые испытания».

В

этих словах много правильного, но присутствуют и противоречия. Например,

непонятно, каким образом величие страны в прошлом (само по себе) может помочь

непротиворечиво рассмотреть вопросы межнациональных отношений? Смущают также

слова о «пафосе созидания» в школьном курсе. Так и хочется спросить

составителей этого документа – а как же, лежащие в основе идеологии большевизма,

строки интернационала: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем мы

наш, мы новый мир построим»? Возможно школьники должны знать только

«созидательную» часть этого гимна и последствий строительства социалистического

«нового мира».

Основное

содержание проекта включает 7 разделов «от Рюрика до Путина» (18 числа В. Мединский

сообщил, что правление Путина в учебники не войдет) и раскрывает нам общие

очертания будущего учебного пособия. Одной из наиболее сложных тем для единого

курса истории является отношение к сталинскому периоду, поэтому «плюсы» и «минусы»

свойственные данному проекту, разберу на материалах раздела V «Формирование и эволюция

советской системы. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.».

Начну

с положительных моментов. В целом радует внимание к “маленькому человеку»,

повседневной жизни и общественным настроениям. Рассказ о проблемах рядового

обывателя должен «очеловечить» нашу историю и повысить интерес школьника к ней.

Так, в параграфах повествующих о событиях Гражданской войны должно найтись

место сведениям о “влиянии военной обстановки на психологию населения”.

В

учебнике отразятся относительно новые веянья историографии: ученикам расскажут

про социальную политику власти, «лишенцев» и «бывших» людях, появятся сведенья

об иностранных специалистах на советских предприятиях и технологических

заимствованиях. Элемент дискуссии представлен пунктом «Освещение войны в

западной и отечественной литературе».

Заметно

усиление внимания к «национальному вопросу», в частности, к практике

национально-государственного строительства в 1920-1930-е гг., политику

«коренизации». На страницах посвященных Великой Отечественной войне будет

говориться также о «национальной и конфессиональной политике» и «народах СССР в

годы войны». Это свидетельствует о продвижении вперед, как с содержательной

точки зрения, так и с точки зрения требований времени.

Теперь

о недостатках. Новые формулировки и термины, заимствованные из современных

исторических исследований, позволили составителям концепции закамуфлировать и

обойти «острые углы» некоторых исторических явлений, но, в тоже время породили

новые проблемы и недоразумения. Среди прочего заявляется о том, что, во второй

половине 1920-х – 1930-х гг., «возможности

развития гражданского общества сократились». Где в советской России эксперты

увидели элементы гражданского общества и что понимается под ним, остается

загадкой. Точно также нуждается в расшифровке фраза о «попытках социальной инженерии» в сталинский период.

При

характеристике сталинского режима создатели концепции сознательно уходят от

упоминания понятий «тоталитарный» и «авторитарный», которые подменяются

словосочетанием «сталинский социализм».

Из этой логики выходит утверждение о построении в СССР (в соответствии с

конституцией 1936 г.)

не простого «социализма», а «сталинского социализма». Такой подход

представляется сомнительным, ведь эксперты-составители ничего не говорят о «хрущевском

социализме», «брежневском социализме» и т.д. В научной литературе этот термин

практически не встречается и здесь явно «притянут за уши».

При

изложении исторического материала авторы обещают не «мельчить», не перегружать

школьников обилием цифр, второстепенными именами и незначительными событиями.

Но среди «важных» определений, которыми должны овладеть школьники, мы находим,

к примеру, «cпецеедство» и «демуниципализацию». Могу уверенно

сказать, что немногие студенты, обучающиеся по специальности «Отечественная

история», смогут внятно раскрыть эти специфичные понятия, абсолютно лишние в

школьном курсе истории России.

16

июня один из разработчиков стандарта, директор Института российской истории РАН

Ю. Петров, выступая в поддержку создания единого учебника истории России,

заявил: «Дело в том, что не все учебники, которые пишутся в регионах, проходят

экспертизу в комиссиях РАН и РАО на предмет соответствия современным научным

знаниям. В таких случаях мы не можем отследить качество учебной литературы. В

этом ключе я инициативу президента абсолютно поддерживаю: в единой стране

должна быть единая история. Поэтому я вижу решение проблемы в следующем. Каждый

учебник, который будет выходить в регионе, будет состоять из двух томов –

федерального единого и местной региональной вкладки об истории региона,

написанной местными специалистами при участии ученых из федеральных центров». Сейчас

уже известно, что в состав рабочей группы по составлению нового учебно-методического

комплекса входят представители Башкортостана, Дагестана и Татарстана, получается,

что делегаты именно этих трех национальных автономий будут в ответе на

федеральном уровне за всю региональную историю России.

Представленная

на обсуждение общественности концепция нового УМК и единого учебника истории

нуждается в существенной доработке. Как и любой «образцовое» учебное пособие оно

подвержено риску превращения в мифологизированный «Краткий курс истории ВКП

(б)». И создатели концепции могут сколько угодно говорить о развитии у учащихся

критического мышления и умения сопоставлять разные точки зрения и позиции, формировании

чувства гражданственности, но их же собственные тезисы о необходимости

превалирования «созидательного пафоса» и «разоблачении фальсификаций» (в первую

очередь В. Суворова) на страницах учебника, заставляют сомневаться в этом.

Главная цель состоит не в том, чтобы написать «каноническую» историю, а

в том, чтобы посредством УМК, указать всем, как «правильно» интерпретировать

основные исторические явления, давая обоснование претензиям современной

российской власти на величие и статус сверхдержавы. Непротиворечиво показать

историю межнациональных отношений вряд ли возможно, особенно в путинской

интерпретации.

via

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0211/005a/02111158.htm

Г.Г. Котова

Уникальные камни Псковской области

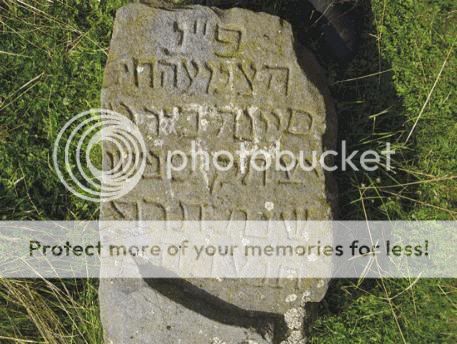

Рис. 1.

Камень, найденный в лесу неподалеку от деревни Урицкое Великолукского района Псковской области.

22 сентября 2012 года на сайте «Академии Тринитаризма» было опубликовано письмо Артема Борисовича Каракаева с просьбой сказать, что и на каком языке написано на камне, фотография которого приводится на рис.1. Камень этот, по словам Артема Борисовича, найден в лесу неподалеку от д. Урицкое, что находится в 30-35 км от гор. Великие Луки. Неподалеку от места находки протекает река Ловать, по которой, как говорят летописные источники, проходил путь из Варяг в Греки (1).

Поскольку камень с надписью найден в Псковской области, можно было предположить, что текст написан на диалектном русском языке, но с использованием знаков архаического греческого алфавита. Еще Ф. Воланский, польский археолог, филолог и эпиграфист в 19 веке писал «…многие Славяне, а именно в России, Сербии и Молдавии употребляют и по сие время эти письмена, и мы имеем полное право спросить: Славяне ли заимствовали у греков или последние у Славян эти письмена?» (2). А наш эпиграфический опыт показывает, что архаические греки говорили на диалектном русском языке, т.е. были также праславянами (3, с.212 — 225), и, следовательно, архаический греческий алфавит можно с полным основанием назвать русским докирилловским алфавитом.

Текст на камне сплошной, слова не разделены, только во второй строке после третьей буквы стоит вертикальное двоеточие, означающее конец фразы. В конце пятой и шестой строки стоит точка, в одном случае внизу, в другом случае вверху. Письмо консонантно-вокалическое. Часть слов написано с выпуском либо всех гласных, либо одной гласной, с выпуском конечных слогов. Нет предлогов. Такой способ написания объясняется желанием поместить как можно больше слов на небольшую поверхность, а также трудностью высекания букв на камне. В тексте 6 строк, которые написаны слева направо и сверху вниз, и 21 слово. Направление чтения определяется написанием букв L (Л) и С, а также Е и Б – все они повернуты вправо. Текст написан разным стилем – наряду с печатными буквами есть буквы, написанные полукурсивом, рядом с обычной по высоте буквой стоит буква маленького размера, или буква находится внутри другой. Одной и той же букве может соответствовать несколько графем, и одна и та же графема может быть написана с вариациями контура. Время написания текста неизвестно. Но по некоторым признакам его можно отнести к второй половине 2-го тыс. н.э. вплоть до 19 века: 1. буква Б выглядит как кирилловская. В архаических греческих алфавитах такой графемы не было; 2. упоминается Бог, скорбящий и оплакивающий — так воспринимали бога после установления христианства на Руси; 3. текст звучит мягко, т.к. в нем много слов с буквой л, а выражение лились слезы, лились, Бог лил звучит совсем по-современному. В более ранние времена могли сказать ери – голосят от ерикать (пск.) – голосить или река – ревет, воет; 4. вместо слов ласить и лихие использованы более поздние формы ласкать и лиходеи.

После транскрипции русскими буквами и транслитерации надпись на камне смотрится следующим образом:

Транскрипция и транслитерация текста:

1. ЛТС КОЛ Р

2. М ПВ : ЛТС ЛХД

3. И АЛД ЛИ.С СК БИ ОЛ

4. ЛС СН ЛЗС И ЛСК

5. ЛИЛИС СЛЕ ЛИЛИ

6. БК ЛИ

Чтение:

1. ЛеТоСь КОЛолись на Ра -*

2. Ме ПаВетки : ЛеТоСь ЛиХоДе —

3. И на АЛоДь ЛИЕСа СеКом БИли ОЛелько

4. ЛаСу СыН ЛиЗаСе И ЛаСКаться

5. ЛИЛИСь СЛЕзы ЛИЛИсь.

6. БоК ЛИл.

Перевод:

1. ЛЕТОСЬ ДРАЛИСЬ на МЕ-

2. ЖЕ, ПАВЕТКИ : ЛЕТОСЬ ЛИХОДЕ-

3. И на ОПУШКЕ ЛЕСА СЕКОМ УБИЛИ, ГОРЕ МНЕ,

4. ЛАСУ. СЫН любил ЦЕЛОВАТЬСЯ И ЛАСКАТЬСЯ.

5. ЛИЛИСЬ СЛЕЗЫ, ЛИЛИСЬ.

6. БОГ ЛИЛ.

* Маленькие буквы – это выпущенные в тексте буквы. Двоеточие означает конец фразы в тексте. Точки, запятые и знаки переноса поставлены мной.

ВОТ, что написано на камне, если бы он не был выкорчеван и перевернут тупыми вандалами:

Тут покоится скромная женщина Хая-Фейга бат Ицхак. 20 нисана 5880 (8 апр. 1920)