Озеро Горных духов, расположенное в Усть-Коксинском районе недалеко от горы Белуха, ежегодно привлекает многих путешественников, желающих исследовать не только живописные уголки природы Алтайского края, но и загадочные предания, зародившиеся на этой земле ещё в древности. Многие отмечают, что данный водоём действительно порождает атмосферу таинственности, а проводники нередко говорят, что подниматься к горным духам следует только при условии хорошего физического состояния и соответствующего настроения. Сильнейшая энергетика места объясняется как географическим расположением, так и его историей. Озеро находится на высоте 2500 м над уровнем моря, а также является радиалкой к перевалу Надежда (2800 м) и вершине Ярлу (3370 м), то есть поход по указанным маршрутам займёт один день и может быть совершён налегке.

Стоит также отметить, что рядом расположены такие природные достопримечательности Алтая, как Долина семи озер и Аккемское озеро. Если вы хотите составить сложный маршрут и посетить несколько мест, то советуем планировать путешествие на период с июля по август, когда погода считается наиболее благоприятной для пеших путешествий.

Легенда об озере Горных духов

Существует множество легенд об озере Дены-Дерь, создающих особую мистическую атмосферу этого места. Однако наиболее популярной и общепринятой является легенда, которую рассказал Григорий Иванович Гуркин, художник из алтайского рода Чорос, писателю фантасту Ивану Ефремову в первой половине ХХ века. Позже, в 1940-х годах, Ефремов написал отдельный рассказ, повествующий об этом необычном озере.

Согласно вышеупомянутой легенде, в спрятанном высоко в горах озере обитали души людей, которые при жизни причиняли много страданий другим. Тот же, кто отыщет это озеро, сможет победить злых духов, но если его поиски затянутся, то падет жертвой сам. На это непростое задание отправился сильнейший и красивейший юноша Тарын. Спустя некоторое время он обнаружил долину, на дне которой расположились цепью пять озер на расстоянии друг от друга с полверсты или с версту.

Юношу притянуло к последнему пятому озеру, от него веяло холодом и отрешенностью. Тарын подошел и долго всматривался в озеро. На противоположном берегу он увидел огромное количество сине-зеленых теней, которые то стояли на месте, то быстро передвигались по поверхности воды. Почувствовав прилив сил, юноша схватил меч и кинулся в воду со стойким намерением побороть злых духов, однако силы его быстро иссякли — еле как добрался он до противоположной горы. В этот момент все исчезло, а Тарын направился прочь от этого зловещего места. Но как только он оказался у ближайшей юрты, тут же настигла его неожиданная смерть.

Многие еще пытались повторить путь самого сильного юноши к озеру Горных духов, однако всех ждал печальный исход — кто-то болел, кто-то терял былую храбрость и силу. После этого недобрая слава разнеслась об этом зловещем месте, и люди перестали там бывать. На озере нет ни зверей, ни птиц, а на том берегу, где обитают духи, не растет даже трава.

Характеристики озера

Озеро принято считать небольшим, так как в длину оно простирается примерно на 300 м, а в ширину — 110–120 м.

С двух сторон жилище горных духов защищено каменными осыпями, тогда как северный и западный берега пологие и, благодаря этому, удобны для размещения палатки. Особую красоту месту придаёт небольшой водопад, который стекает с южной стороны озёра и питает его, а также карликовые березы и можжевельник, произрастающие на равнинных участках земли.

Каждый путешественник будет приятно удивлён цветом озёрной воды. В солнечную погоду она окрашивается в яркие бирюзово-зелёные тона, а в пасмурные дни, отражая небо, становится абсолютно прозрачной, что создаёт зрительные иллюзии и искажает расстояния. Скорее всего, такие особенности озера были одним из основных факторов создания местных легенд.

Как добраться до озера Горных духов

Озеро Дены-Дерь находится в 7 км от Аккемского озера и в 3 км от часовни Архангела Михаила.

Точные координаты озера на карте — 49.877154, 86.574892.

Ближайший к водоему населенный пункт — это село Тюнгур, откуда начинается большинство пеших маршрутов. Добраться до поселка можно из Горно-Алтайска на ежедневном рейсовом автобусе, отправление которого происходит от моста через реку Катунь. Дорога займет около 9 часов.

Если вы планируете поездку на автомобиле, то необходимо будет двигаться по федеральной дороге Р256 (Чуйский тракт) в направлении Сростки, Быстрянки, Горно-Алтайска. После следует проехать Шебалино и Купчегень, а затем у села Иня повернуть направо на трассу Р373 (Тюнгурская тропа). На этом участке трассы необходимо ехать прямо и следовать указателям вплоть до Тюнгура. Поездка на личном автомобиле займет около 6,5 часов.

Стоит отметить, что вы можете воспользоваться услугами трансфера.

Пеший маршрут

От поселка придется преодолеть более 40 км до Аккемского озера: маршрут пролегает вдоль одноименной реки Аккем. Более того, путь считается тяжелым, особенно для новичков. Преодолеть его можно пешком, на конях или вертолете, вылетающим с турбазы в Тюнгуре. Безопаснее и точнее пройти это расстояние поможет гид-проводник, ведущий группу.

Также следует быть готовым к тому, что маршрут от Аккемского озера занимает около 4 часов. Для начала необходимо вдоль реки Аккем дойти до часовни Архангела Михаила, самого высокогорного православного сооружения в России. Слева от храма бежит река Кара-Оюк, берущая начало в озере Дены-Дерь. Следует идти по правому берегу реки. Ориентиром могут служить каменные пирамиды обо, расположенные в этой местности. Дальше начнется подъем, и тропа пойдет между россыпи камней, а по её краям будут карликовые березы и можжевельник. После подъема необходимо спуститься в долину ручья Кара-Оюк. Переходим ручей у большого сколотого камня и следуем тропе, поднимающейся по левому берегу ручья. Она приведет к большим камням, которые будет необходимо перелезть на сторону водопада. Финальный участок пути представляет собой еще один небольшой подъем по камням уже непосредственно к озеру Горных духов. В течение всего маршрута перепад высоты составит около 60 градусов.

Озеро Горных духов на видео

Куда сходить и что посмотреть в Тюнгуре

А также

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк 2% при бронировании ЖД-Билетов на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании квартир, отелей на Tvil.ru.

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании Авто на Localrent. Автомобили от локальных прокатных контор на популярных курорта: Турция, Крым, Сочи, Грузия, ОАЭ, Армения и многие другие. Принимают карты МИР.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Озеро горных духов — одно из достопримечательностей, которые посещают туристы, останавливаясь рядом с горой Белуха на Аккемском озере. Те, кто стоят лагерем на озере Ак-кем несколько дней, ходят в «Долину семи озер», ущелье Ярлу, на Аккемский ледник, к часовне Архангела Михаила, и — к Озеру горных духов. Те же, у кого на Аккемском озере одна дневка, посещают одну или две достопримечательности, в зависимости от темпа движения. Но каждое из перечисленных мест около Белухи стоит того, чтобы уделить ему целый день.

Если прийти к озеру Горных духов в солнечную погоду, то озеро поразит бирюзовой чистотой своей воды. Вода настолько чистая, что когда нет ветра, кажется будто это не вода, а марево над камнями, лежащими на дне. Опуская лицо или руки к озеру, можно промахнуться и попасть в воду раньше, чем кажется она должна начаться. Вода почти невидима. Когда поднимается ветерок, то она «появляется» — на озере возникает бирюзо-серебристая рябь.

Может быть эффект размытости границы между воздухом и водой, а так же ощущение волшебства, зачарованности, возникающие, когда долго смотришь на воду, и вызвали легенды об озере, как о пристанище горных духов. Одну из таких легенд пересказал писателю-фантасту Ивану Ефремову алтайский художник Г.И. Чорос-Гуркин. Картина Чорос-Гуркина «Озеро горных духов», написанная после его экспедиции к Белухе в июне 1908 г., передает магию озера. Те, кто видел чистые горные реки, озера, могут сказать, что они завораживают человека. Например, сильное притягивающее действие воды можно испытать, когда смотришь на гладь «Девичьих плесов» на реке Кумир.

Чтобы добраться от Аккемского озера до Озера горных духов, надо сначала дойти до часовни. Слева от часовни бежит ручей Кара-Оюк, который берет начало в Озере горных духов. Переходить реку не надо, перед мостом через Кара-Оюк поворачивайте налево и идите по правому берегу реки Кара-Оюк. На правильный путь обычно указывают каменные пирамидки — обо. Потом начнется подъем. Тропа идет между россыпи камней. По краям тропы растет карликовая береза, можжевельник. В камнях пищат мышки пищухи-сеноставки. Преодолев подъем на первую ступеньку, видим под ногами долину ручья Кара-Оюк. Спускаемся в долину. Прозрачная вода ручья обтекает камни, похожие на геометрические фигуры — треугольники, пирамиды. Перейдя ручей у заметного сколотого большого камня, который лежит в середине русла, надо следовать тропе, поднимающейся по левому берегу ручья. Тропа приводит к большим камням, по которым надо лезть, как скалолаз, и доходит до водопада.

Озеро небольшое 150 на 50 метров. Восточный и южный берега озера окаймлены каменными осыпями. Северный и западный берега пологие, здесь можно поставить четыре палатки. С южной стороны озера Горных духов по каменной осыпи стекает водопад. От озера Горных духов можно подняться на гору Борис (если смотреть на водопад, то г. Борис находится справа), к водопаду и выше водопада — к среднему озеру. От озера Горных духов можно совершить радиальные выходы, которые займут примерно день. Это радиалка от водопада к перевалу Надежда (2800 м) и подъем на вершину Ярлу (3370 м).

Озеро Горных духов : Активные туры с посещением объекта:

- Вертолетные

- На вертолете к Белухе (7 дней, 82000 р., 2-3 чел.)

Конно-водные

- На лошадях к Белухе и слав по Катуни (9 дней, 46500 р., 6-12 чел.)

Конные

- На лошадях к подножию Белухи (7 дней, 39500 р., 6-12 чел.)

Пешеходные

- К подножью Белухи Ороктойской тропой. В сопровождении вьючных лошадей. (12 дней, 48500 р., 5-15 чел.)

- Путешествие к подножию Белухи (поход) (11 дней, 29900/42900 р., 12-0 чел.)

Опубликовано: 28.09.2011

Обновлено: 14.09.2017

Текст: Татьяна Андреевская (TURISTKA.RU)

2

Автор:

23 февраля 2023 08:55

К озеру Дены-Дерь веками не хотели ходить, так как верили, что в его водах живут злые горные духи.

Источник:

В Горном Алтае больше семи тысяч озер, среди них много уникальных и совершенно потрясающих по своей красоте. Но есть на Алтае особенные озера, в силу которых веками верили местные жители. Среди них и озеро Дены-Дерь, или озеро Горных Духов, после посещения которого, согласно легендам, человек возвращается не таким, каким был прежде, а еще его ждет продолжительная неизвестная хворь. Человек действительно подолгу недомогал и мог даже умереть, но в ХХ веке этой хвори нашли объяснение.

Злые горные духи, которые обитают в озере

Дены-Дерь находится на высоте 2500 метров в Усть-Коксинском районе Алтая. Озеро лежит недалеко от самой высокой точки Алтайских гор — горы Белуха. Путь сюда неблизкий, а добраться до озера можно только пешком. Правда, и сегодня не каждый местный житель готов отправиться на озеро, а пару столетий назад найти проводника к этим местам было практически невозможно. Дело в том, что об озере ходили жуткие легенды, и они не были беспочвенными.

Источник:

Все легенды единогласно гласили: озеро Дены-Дерь стало домом злых горных духов. Каждый непрошенный гость, вышедший к берегам озера случайно, никогда не возвращался домой прежним, если вообще он когда-нибудь возвращался. Злые духи отбирали у человека все силы и храбрость, а взамен награждали его непонятной хворью. Путники на берегу озера чувствовали себя плохо, а на воде видели пляшущие тени и танцующих призраков. После такого зрелища на них наваливалась огромная усталость и слабость. В таком состоянии они уходил с озера и даже не всегда добирались до дома. Если же кому-то удавалось вернуться домой, то он долго болел, а иногда от усталости и слабости умирал.

Источник:

Есть легенда и о сильным юноше по имени Тарын, который решил бросить вызов горным духам и расправиться с ними. Он отыскал озеро в горах, от которого веяло холодом и одиночеством. Тарын также увидел странные тени на другом берегу, которые то устраивали безумные пляски, то замирали на несколько секунд. Тарын схватился за меч и помчался к теням, чтобы их поразить. Увы, когда он дошел до них, то духов на берегу уже не было, а силы покинули юношу. Тарын отправился в обратный путь, однако по пути его настигла неожиданная смерть.

Исследования геологов

В действительности озер горных духов на Алтае несколько, и не только о Дены-Дерь ходят легенды. Здесь несколько водоемов, которые, по сказаниям, забирали силы путников и наделяли их хворью.

В середине XIX века эти территории заинтересовали геологов, в эти края со своей экспедицией отправился ученый Петр Александрович Чихачёв. Его самой большой находкой было открытие Кузнецкого угольного бассейна, но также он описал географию и геологию Алтая. Чихачев посвятил этой экспедиции большую работу — «Путешествие в Восточный Алтай». В ней есть эпизод о том, как ученый не мог найти проводников в горы, так как местные жители не хотели идти к озерам, ссылаясь на проклятия горных духов. Местных жителей пугали истории, которые веками их деды передавали из уст в уста.

Источник:

Все же Чихачёв нашел проводников, правда, маршрут они прокладывали как-то странно. Геологи пытались найти золото, но в одной из промывок среди речного песка они обнаружили киноварь — это минерал, в котором содержится ртуть. В ХХ веке здесь действительно открыли большие запасы ртути, а в 1940-х годах даже заработал рудник Акташ, который свернул свою деятельность лишь в начале XXI века.

Источник:

Именно этими запасами ртути в породе и объясняют легенды озера Горных Духов, она же дает необычный цвет склонам вокруг. Возможно, путники выходили к озеру Дены-Дерь в очень солнечный день, когда от жары в воздухе появлялись пары ртути. Путники проводили на озере много времени и, надышавшись парами, попросту получали интоксикацию. Отсюда и галлюцинации в виде странных плясок призраков, слабость и потеря сил, которая могла привести к смерти.

Но все-таки это лишь теория. Сегодня туристы, которых не пугают походы, добираются до озера Дены-Дерь. Специалисты утверждают, что испарениями от пород вокруг отравиться невозможно, даже если провести на озере в палатке несколько дней. Местные, однако, уверяют, что горных духов все же стоит остерегаться: именно по этой причине идти к озеру нужно в хорошем настроении.

Источник:

Ссылки по теме:

Новости партнёров

реклама

Озеро Горных духов на Алтае (Дены-Дерь): жемчужина региона

Достопримечательности Алтай

Адрес: Республика Алтай, Усть-Коксинский, район, ближайший поселок – Тюнгур.

Стоимость посещения: бесплатно

Сезонность: июнь-октябрь

Активность (старт от озера Аккем): 15,8 км пешком, перепад высот 2040-2560 м, продолжительность 6-7 часов.

Достопримечательность, о которой сейчас пойдет речь, расположена в Усть-Коксинском районе Алтая. Приходить к ней стоит тем туристам, у которых хорошая физическая подготовка, поскольку озеро находится высоко в горах.

Также нужно знать, что возле озера отмечаются сильнейшие энергетические потоки. Считается, что к объекту нужно подниматься в хорошем настроении, иначе горные духи могут разгневаться…

ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ НА АЛТАЕ: ОПИСАНИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Озеро Дены-Дерь, как его называют местные жители, спряталось среди могучих горных вершин. Ближайшие населенные пункты к этому водоему – селения Тюнгур и Акташ. Озеро Горных духов находится совсем близко от горы Белуха — местной знаменитости.

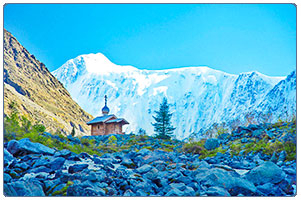

Размеры достопримечательности составляют примерно 300 на 120 метров и это относительно немного. Озеро Горных духов находится на высоте 2500 м над уровнем моря, поэтому растительность здесь скудная, в основном луговые травы. Зимой же пологие склоны покрывает непроницаемая пелена снега.

Кстати, чуть выше, на высоте 2720 м, расположено ещё одно озеро намного меньших размеров, всего 140 на 50 метров. Оно тоже относится к разряду ледниковых.

Считается, что озеро почти правильной овальной формы появилось здесь благодаря сошедшему леднику, поэтому его относят к категории моренных.

Озеро Горных духов окружают горы — грозные и величественные.

В первую очередь, это горделивая Кара-Оюк, что в переводе с местного наречия означает «чёрная котловина». Эта вершина поднимается в небеса на 3780 м и тысячелетиями отражается в хрустальных, чистейших водах озера. На мощной спине горы издавна поселился огромный ледник, воды которого, превращаясь в ручей, наполняют озеро.

Далее река разливается в несколько впечатляющих водопадов и в конечном итоге сливается с водами реки Аккем. По пути ручей сформировал прекрасную долину, где в сезон произрастают разнообразные растения, диковинные цветы и травы. Среди них попадаются реликты и эндемики.

СУРОВАЯ КРАСОТА

Глубина озера Горных духов официально не измерена, но вода здесь, невзирая на значительную высоту расположения, летом довольно тёплая, поэтому вполне можно искупаться.

Окружающая природа достойна отдельного описания, ибо она сама по себе является достопримечательностью. Красота иногда кроется в совершенно неожиданных вещах, например, суровых, серебристых осыпях, нагромождениях курумника, чёрных скалах, а также изредка попадающихся чахлых ивах и карликовых березках. Прелесть здешних мест именно такова — без прикрас, откинув полутона, скрывающаяся в зарослях можжевельника, водопадом струящаяся с горных склонов. Кроме того, вокруг озера произрастает сочная, кисловатая брусника и много лекарственных трав, к примеру, бадан.

Цвет озера Духов поражает воображение и никакие фотографии не передают истинной картины его величия и палитры. Оттенок его похож на драгоценный изумруд, без примесей и посторонних включений. Более того, вода настолько прозрачна, особенно в пасмурные дни, что, если приглядеться, видно буквально всё — мелкие камешки и крупные валуны, редкие светлые прогалины и блики на дне.

Вершины, обступившие озеро, делают эту местность довольно камерной, сюда редко проникают холодные, беспокойные ветры, поэтому каждый путник ощущает себя, словно в космическом вакууме, настолько пронзительная здесь стоит тишина.

ЛЕГЕНДА ПРО ОЗЕРО ГОРНЫХ ДУХОВ

Исконные жители этих земель — ойраты, неизменно побаивались таинственного водоема. Они приписывали ему магические свойства. Дескать, если кто-то найдёт это озеро (учитывая его труднодоступность, обнаружили водоем относительно недавно), оно может поглотить пришельца. Почему? Объяснение простое: согласно преданиям ойратов, веками сюда слетались души людей, совершивших страшные преступления, повлекшие за собой ужасные страдания. Поэтому каждый пришедший просто обязан сразиться со злыми духами, обитающими в этих местах.

Первым решился на этот подвиг Тарын, молодой богатырь. Долго юноша искал заветное озеро, бродя по чудесным долинам, пересекая реки вброд, углубляясь в густые чащи. И вот, наконец, перед его взором предстало несколько озёр, но последнее более всего манило Тарына. Над водоемом висела призрачная дымка изумрудного цвета, от которой постепенно отделялись мистические фигуры.

Хотя юноше было очень страшно, он преодолел в себе это чувство и ринулся в бой — Тарын яростно погрузился в воду и принялся рубить её мечом, пытаясь попасть по невидимым призракам, освещенным красноватым сиянием. Вдруг парня пронзила страшная слабость, перед его глазами заплясали гротескные тени, но богатырь все же перебрался на другой берег к подножию горы. Здесь видения прекратились и Тарын, превозмогая слабость, отправился в свое стойбище. Но не успел он дойти до первой юрты, как упал замертво.

После Тарына многие пытались найти озеро Горных духов и некоторым это даже удавалось. Но беды и горе постигали каждого, кто дерзал бороться с мрачными привидениями, живущими близ водоёма. Справедливости ради стоит отметить, что в окрестностях озера и сейчас не летают птицы и не бродят звери. Рыбалка на озере Горных духов также невозможна, поскольку рыба в нём не водится. А в том месте склона, где по преданию обитают злые духи, не произрастает ни травинки!

НАУЧНАЯ ВЕРСИЯ

Однако этому есть и рациональное объяснение. Как ни странно, оно было озвучено в рассказе Ивана Ефремова с одноименным названием. В произведении говорится о том, что на берегах озера геологи когда-то обнаружили киноварь — это ртутный минерал, вызывающий галлюцинации, бред и ухудшение общего состояния. Но бояться не стоит — чтобы все эти симптомы проявились, на озере Горных духов нужно поселиться и проживать месяцами.

Также существует альтернативное мнение, утверждающее, что слухи о киновари сильно преувеличены и никаких реальных доказательств этому нет. В любом случае экскурсия на озеро Горных духов абсолютно безопасна для здоровья, ведь гиды активно посещают его ежегодно.

Помимо прочего, чарующая прелесть озера привлекала и художников, например, в начале XX века здесь побывал Чоросов, чьи картины, изображающие красоты Алтая, можно увидеть в галереях Барнаула, Бийска и так далее.

Эзотерики же уверены — именно здесь находится алтайское место силы. Кто приходит сюда с добрыми помыслами, обязательно зарядится позитивной энергией и здоровьем на многие годы вперёд.

Видео Алтай. Озеро Горных Духов

© Svetlana Kazina. Видео из открытого источника https://www.youtube.com/watch?v=qnf71_MmlcU. Не для коммерческого использования.

МАРШРУТ К ОЗЕРУ ГОРНЫХ ДУХОВ

Поход на озеро Горных духов начинается с Аккемского озера, а далее путь идет вдоль реки к одноименному леднику. Это наиболее распространенный маршрут к достопримечательности. Идти до озера Горных духов нужно примерно четыре часа.

Следующий пункт после ледника — высокогорная часовня Архангела Михаила. По дороге туристы обязательно увидят обо — традиционные священные сооружения алтайцев, похожие на каменные пирамиды. Далее путешественникам встретится ручей Кара-Оюк. Тропа к достопримечательности, перемежающаяся россыпью камней, идёт по левому берегу маленькой речушки.

Перепады высот в пути составляют примерно 60°, поэтому новичкам с непривычки будет тяжело.

Озеро Горных духов возле Аккема — удивительное место, которое обязательно стоит посетить, поскольку в нём сосредоточена кристально чистая душа древнего Алтая!

Алтай. Озеро Горных духов (Дены-Дерь) на карте.

Координаты: 49.876849, 86.574182

Приглашаем посетить эту достопримечательность в нашем туре:

Озером горных духов называют и озеро Дены-Дерь у горы Кара-Оюк между Катунской и Чуйской балками, оно было прототипом рассказа «Озеро горных духов» знаменитого геолога и писателя Ивана Ефремова . Припысывают это название и озеру Чейбеккель – Мертвому озеру, в котором не живет рыба, возле которого птицы не гнездятся. Да и другие, труднодоступные горные озера так прозывают. Но речь пойдет о высокогорном озере с координатами:

50.32462, 87.78202

Местные ойроты (ойраты) рассказывали, что есть, мол, озеро, на котором живут злые горные духи. Если, по несчастливой своей судьбе, случалось кому выйти на холодные берега, окруженные горными пиками, в родное стойбище возвращался уже не тот человек, что уходил. Горные духи мстили непрошеному гостю, отнимая силу и храбрость, а взамен давая странную немощь. Особенно плохо приходилось тем, кому случалось подсмотреть, как духи пляшут над озером: загорались на скалистых берегах кровавые огни, а над водой извивались гигантские зелено-голубые полупрозрачные тени, снопы лучей пронизывали танцующих призраков, заставляя их сиять ни на что не похожим сумрачным отблеском. И терял рассудок завороженный несчастный, видевший то, чего не должно видеть человеку, и бросался ближе к воде, к огням, к зловеще прекрасным теням. Но, едва он добирался до берега, – все пропадало и наваливалась странная усталость, слабость и боль. Такие, даже, случись им добраться до дому, долго не жили. Умирали от непонятной болезни, «проклятия горных духов». А за озером ширилась дурная слава.

Так передавалась легенда из уст в уста, пока в середине XIX века на Алтай не пришли первые геологи.

В 1842 году состоялась экспедиция Петра Александровича Чихачева с целью исследования богатств Алтая. Позже Петр Александрович, человек из дворянской семьи, всесторонне образованный, описал результаты экспедиции в книге «Путешествие на Восточный Алтай».

В этом-то путешествии, промывая речной песок в поисках золота, экспедиция Чихачева обнаружила красные зерна «крови дракона», как ее поэтически называли в близком Китае – киновари. Обнаруженное было тщательно описано, задокументировано и образцы сохранены.

Как раз в эти места проводники шли особенно неохотно, прокладывая путь странно и утверждая, что так лучше. При расспросах ссылались на горных духов.

Как вы понимаете, читатель, теперь самое время линиям сюжета сойтись в одно целое, дав разгадку ойротской легенды и объяснение – при чем тут киноварь. Дело в том, что последняя – наиболее распространенный ртутный минерал.

А то, что ойроты принимали за последствия тесного нежелательного общения с духами, на самом деле было симптомами отравления ртутью.

В ясные, солнечные дни летучая ртуть испарялась. Воздух, насыщенный ее испарениями, преломляясь в лучах солнца, давал странные оптические эффекты. А кровавые огни на берегах были богатыми выходами киновари, сверкавшими на свету.

Вдыхая пары ртути, содержавшиеся в солнечные дни в воздухе в убийственных количествах, люди отравлялись. И постигавшее их возбуждение было первым симптомом отравления ртутью, Развиваясь далее, оно давало слабость и болезнь, зачастую приводившую к летальному исходу. Именно поэтому хуже всего приходилось тем, кто видел «пляску духов» — они выходили к месторождениям в солнечные дни, когда пары ртути были особенно насыщенными.

Во времена Великой Отечественной войны была начата разработка Акташского рудника, принесшего за 30 лет его деятельности более 30000 тонн ртути. Но этим дело не ограничивается. Ртутная зона имеет протяженность более ста километров, в той же зоне находятся еще более десятка месторождений. Этим объясняется, почему ойроты указывали на несколько разных озер, как на озеро горных духов. Просто испарения ртути действительно возникали в разных местах.

Ну вернемся к нашему озеру. Оно как раз и лежит в ртутной зоне, об этом говорят красные края осыпи ближней горы. Но не бойтесь, ртутного отравления вы не получите, для этого надо провести здесь очень много времени, и не факт что ртутные пары здесь вообще присутствуют. Зато получите несравнимое удовольствие от увиденного.

От Акташа сворачиваем на ту же дорогу, которая ведет к Акташскому ретранслятору или Радиовышке УРС08609. Оттуда открываются отрясающие пейзажи на Северо-Чуйский хребет. Но свернуть нужно раньше подъема на ретранслятор на развилке после рудника и ехать по правой дороге вдоль реки Ярлыамры. Дорога вскоре заканчивается и начинается пешая часть пути по тропе. На первый подъем забираться особенно тяжело, но с него открывается красивый вид на долину Ярлыамры. Здесь тропа кончается, дальше нужно перевалить через огромный курумник.

Эта часть маршрута будет самой тяжелой, дальше подъемы и спуски пойдут уже по мягкому травянистому склону, по которому идти гораздо приятнее, чем карабкаться по камням. Последний длительный подъем по покрытому карликовой березой, густой травой и толстым слоем мха склону. Высота увеличивается до 2500 метров.

И вот оно, наконец покажется! Озеро! Сначала краешек, потом все больше и больше… Цвет! Изумрудный!

Фото с сайта Мои дороги:

Несколько лет назад я прошел с маршрутным исследованием часть Центрального Алтая, хребет Листвягу, в области левобережья верховьев Катуни. Золото было тогда моей целью. Хотя я и не нашел стОящих россыпей, однако был в полном восторге от чудесной природы Алтая.

В местах моих работ не было ничего особо примечательного. Листвяга — хребет сравнительно низкий, вечных снегов — «белков» — на нем не имеется, значит, нет и сверкающего разнообразия ледников, горных озер, грозных пиков и всей той высокогорной красоты, которая поражает и пленяет вас в более высоких хребтах. Однако суровая привлекательность массивных гольцов, поднимающих свои скалистые спины над мохнатой тайгой, горы, толпящиеся под гольцами, как морские волны, вознаграждали меня за довольно скучное существование в широких болотистых долинах речек, где и проходила главным образом моя работа.

Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов…

Короче говоря, я был доволен окружающей меня однообразной картиной и с удовольствием выполнял свою задачу. Однако у меня было еще одно поручение — осмотреть месторождения превосходного асбеста в среднем течении Катуни, близ большого села Чемал. Кратчайший путь тогда лежал мимо самого высокого на Алтае Катунского хребта по долинам Верхней Катуни. Дойдя до села Уймон, я должен был перевалить Теректинские белки — тоже высокий хребет — и через Ондугай снова выйти в долину Катуни. Несмотря на необходимость спешить, вынуждавшую к длинным ежедневным переходам, только на этом пути я испытал настоящее очарование природы Алтая.

Очень хорошо помню момент, когда я со своим небольшим караваном после долгого пути по урману — густому лесу из пихты, кедра и лиственницы — спустился в долину Катуни. В этом месте гладь займища сильно задержала нас: кони проваливались по брюхо в чмокающую бурую грязь, скрытую под растительным слоем. Каждый десяток метров давался с большим трудом. Но я не остановил караван на ночевку, решив сегодня же перебраться на правый берег Катуни.

Луна рано поднялась над горами, и можно было без труда двигаться дальше. Ровный шум быстрой реки приветствовал наш выход на берег Катуни. В свете луны Катунь казалась очень широкой. Однако, когда проводник въехал на своем чалом коне в шумящую тусклую воду и за ним устремились остальные, воды оказалось не выше колен, и мы легко перебрались на другой берег. Миновав пойму, засыпанную крупным галечником, мы попали опять в болото, называемое сибиряками карагайником. На мягком ковре мха были разбросаны тощие ели, и повсюду торчали высокие кочки, на которых вздымалась и шелестела жесткая осока. В таком месте лошади вынуждены были бы всю ночь «читать газету», то есть оставаться без корма, а потому я решил двигаться дальше.

Начавшийся подъем давал надежду выбраться на сухое место. Тропа тонула в мрачной черноте елового леса, ноги лошадей — в мягком моховом ковре. Так мы шли часа полтора, пока лес не поредел; появились пихты и кедры, мох почти исчез, но подъем не кончался, а, наоборот, стал еще круче. Как мы ни бодрились, но после всех дневных передряг еще два часа подъема показались очень тяжелыми. Поэтому все обрадовались, когда подковы лошадей зазвякали, высекая искры из камней, и показалась почти плоская вершина отрога. Здесь были и трава для коней, и годное для палаток сухое место. Мигом развьючили лошадей, поставили палатки под громадными кедрами, и после обычной процедуры поглощения ведра чаю и раскуривания трубок мы погрузились в глубокий сон.

Алтай. В окрестностях горняцкого посёлка Акташ.

Я проснулся от яркого света и быстро выбрался из палатки. Свежий ветер колыхал темно-зеленые ветви кедров, высившихся прямо перед входом в палатку. Между двумя деревьями, левее, был широкий просвет. В нем, как в черной раме, висели в розоватом чистом свете легкие контуры четырех острых белых вершин. Воздух был удивительно прозрачен. По крутым склонам белков струились все мыслимые сочетания светлых оттенков красного цвета. Немного ниже, на выпуклой поверхности голубого ледника, лежали огромные косые синие полосы теней. Этот голубой фундамент еще более усиливал воздушную легкость горных громад, казалось излучавших свой собственный свет, в то время как видневшееся между ними небо представляло собой море чистого золота.

Прошло несколько минут. Солнце поднялось выше, золото приобрело пурпурный оттенок, с вершин сбежала их розовая окраска и сменилась чисто голубой, ледник засверкал серебром. Звенели ботала, перекликавшиеся под деревьями рабочие сгоняли коней для вьючки, заворачивали и обвязывали вьюки, а я все любовался победой светового волшебства. После замкнутого кругозора таежных троп, после дикой суровости гольцовых тундр это был новый мир прозрачного сияния и легкой, изменчивой солнечной игры.

Как видите, моя первая любовь к высокогорьям алтайских белков вспыхнула неожиданно и сильно. Любовь эта не несла в дальнейшем разочарования, а дарила меня все новыми впечатлениями. Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности.

Миновав высокогорную часть маршрута, я спустился опять в долину Катуни, потом в Уймонскую степь — плоскую котловину с превосходным кормом для лошадей. В дальнейшем Теректинские белки не дали мне интересных геологических наблюдений. Добравшись до Ондугая, я отправил в Бийск своего помощника с коллекциями и снаряжением. Посещение Чемальских асбестовых месторождений я мог выполнить налегке. Вдвоем с проводником на свежих конях мы скоро добрались до Катуни и остановились на отдых в селении Каянча.

Чай с душистым мёдом был особенно вкусен, и мы долго просидели у чисто выструганного белого стола в садике. Мой проводник, угрюмоватый и молчаливый ойрот, посасывал окованную медью трубку. Я расспрашивал хозяина о достопримечательностях дальнейшего пути до Чемала. Хозяин, молодой учитель с открытым загорелым лицом, охотно удовлетворял мое любопытство.

— Вот что еще, товарищ инженер, — сказал он. — Недалеко от Чемала попадется вам деревенька. Там живет художник наш знаменитый, Чоросов, — слыхали, наверно. Однако, старикан сердитый, но, ежели ему по сердцу придетесь, все покажет, а картин у него красивых гибель.

Я вспомнил виденные мною в Томске и Бийске картины Чоросова, особенно «Корону Катуни» и «Хан-Алтай». Посмотреть многочисленные работы Чоросова в его мастерской, приобрести какой-нибудь эскиз было бы недурным завершением моего знакомства с Алтаем.

В середине следующего дня я увидел направо указанную мне широкую падь. Несколько новых домов, блестя светло-желтой древесиной, расположилось на взгорье, у подножия лиственниц. Все в точности соответствовало описанию каянчинского учителя, и я уверенно направил коня к дому художника Чоросова.

Я ожидал увидеть брюзгливого старика и был удивлен, когда на крыльце появился подвижный, суховатый бритый человек с быстрыми и точными движениями. Только всмотревшись в его желтоватое монгольское лицо, я заметил сильную проседь в торчащих ежиком волосах и жестких усах. Резкие морщины залегли на запавших щеках, под выступающими скулами, и на выпуклом высоком лбу. Я был принят любезно, но не скажу чтобы радушно, и, несколько смущенный, последовал за ним.

Вероятно, под влиянием искренности моего восхищения красотой Алтая Чоросов стал приветливее. Его немногословные рассказы о некоторых особенно замечательных местах Алтая ясно запомнились мне — так остра была его наблюдательность.

Мастерская — просторная неоклеенная комната с большими окнами — занимала половину дома. Среди множества эскизов и небольших картин выделялась одна, к которой меня как-то сразу потянуло. По объяснению Чоросова, это был его личный вариант «Дены-Дерь» («Озера Горных Духов»), большое полотно которой находится в одном из сибирских музеев.

Я опишу этот небольшой холст подробнее, так как он имеет важное значение для понимания дальнейшего.

Картина светилась в лучах вечернего солнца своими густыми красками. Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины-трога (Прим.: Трог — долина, выглаженная ледником, с очень крутыми склонами) — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера…

От всей картины веяло той отрешенностью и холодной, сверкающей чистотой, которая покорила меня в пути по Катунскому хребту. Я долго стоял, всматриваясь в подлинное лицо алтайских белков, удивляясь тонкой наблюдательности народа, давшего озеру имя «Дены-Дерь» — «Озеро Горных Духов».

— Где вы нашли такое озеро? — спросил я. — Да и существует ли оно на самом деле?

— Озеро существует, и, должен сказать, оно еще лучше в действительности. Моя же заслуга — в правильном выражении сущности впечатления, — ответил Чоросов. — Сущность эта мне недёшево далась… Ну а найти это озеро нелегко, хотя и можно, конечно. А вам зачем? Небось, на карте отметить понадобилось? Знаю вас!

— Просто побывать в чудесном месте. Ведь такую штуку увидишь — и смерти бояться перестанешь.

Художник пытливо посмотрел на меня:

— А это верно у вас прозвучало: «Смерти бояться перестанешь». Вы вот не знаете, наверно, какие легенды связаны у ойротов с этим озером.

— Должно быть, интересные, раз они так поэтично назвали озеро.

Чоросов перевел взгляд на картину:

— Вы ничего такого не заметили?

— Заметил. Вот тут, в левом углу, где гора конусом, — сказал я. — Только извините, но тут мне краски совсем невозможными показались.

— А посмотрите-ка еще, повнимательней…

Я стал снова всматриваться, и такова была тонкость работы художника, что чем больше я смотрел, тем больше деталей как бы всплывало из глубины картины. У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту.

— Не понимаю, — показал я на синевато-зеленые столбы.

— И не старайтесь, — усмехнулся Чоросов. — Вы природу хорошо знаете и любите, но не верите ей.

— А сами-то вы как объясните эти красные огни в скалах, сине-зеленые столбы, светящиеся облака?

— Объяснение простое — горные духи, — спокойно ответил художник.

Я повернулся к нему, но и тени усмешки не заметил на его замкнутом лице.

— Я не шучу, — продолжал он тем же тоном. — Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я картину сделал, а ноги еле унес. В девятьсот девятом я там был и до тринадцатого все болел…

Я попросил художника рассказать о легендах, связанных с озером. Мы уселись в углу на широком диване, покрытом грубым желто-синим монгольским ковром. Отсюда можно было видеть «Озеро Горных Духов».

Дорога к Озеру Горных Духов ведёт от Акташа через Красные ворота, получившие свое название от цвета ртутной киновари

— Красота этого места, — начал Чоросов, — издавна привлекала человека, но какие-то непонятные силы часто губили людей, приходящих к озеру. Роковое влияние озера испытал и я на себе, но об этом после. Интересно, что озеро красивее всего в тёплые, летние дни, и именно в такие дни наиболее проявляется его губительная сила. Как только люди видели кроваво-красные огни в скалах, мелькание сине-зеленых прозрачных столбов, они начинали испытывать странные ощущения. Окружающие снеговые пики словно давили чудовищной тяжестью на их головы, в глазах начиналась неудержимая пляска световых лучей.

Людей тянуло туда, к круглой конусовидной горе, где им мерещились сине-зеленые призраки горных духов, плясавшие вокруг зеленоватого светящегося облака. Но, как только добирались люди до этого места, все исчезало, одни лишь голые скалы мрачно сторожили его. Задыхаясь, едва передвигая ноги от внезапной потери сил, с угнетенной душой, несчастные уходили из рокового места, но обычно в пути их настигала смерть. Только несколько сильных охотников после невероятных мучений добрались до ближней юрты. Кто-то из них умер, другие долго болели, потеряв навсегда былую силу и храбрость.

С тех пор широко разнеслась недобрая слава о Дены-Дерь, и люди почти перестали бывать на нем. Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже трава. Я еще в детстве слышал эту легенду, и меня давно тянуло побывать во владениях горных духов. Двадцать лет назад я провел там два дня в полном одиночестве. В первый день я не заметил ничего особенного и долго работал, делая этюды. Однако по небу шли густые облака, меняя освещение, и мне не удавалось схватить прозрачность горного воздуха. Я решил остаться еще на день, заночевав в лесу, в полуверсте от озера. К вечеру я ощутил странное жжение во рту, заставлявшее все время сплевывать слюну, и легкую тошноту. Обычно я хорошо выносил пребывание на высотах и удивился, почему на этот раз разреженный воздух так действует на меня.

Чудесное утро следующего дня обещало отличную погоду. Я поплелся к озеру с тяжелой головой, испытывая сильную слабость, но вскоре увлекся работой и забыл обо всем. Солнце порядком пригревало, когда я закончил разработку этюда, впоследствии послужившего основанием для картины, и отодвинул мольберт, чтобы бросить последний взгляд на озеро.

Я очень устал, руки дрожали, в голове временами мутилось, и подступала тошнота. Тут я увидел духов озера… Над прозрачной гладью воды проплыла тень низкого облака. Солнечные лучи, наискось пересекавшие озеро, стали как будто ярче после минутного затмения. На удалявшейся границе света и тени я вдруг заметил несколько столбов призрачного сине-зеленого цвета, похожих на громадные человеческие фигуры в мантиях. Они то стояли на месте, то быстро передвигались, то таяли в воздухе. Я смотрел на небывалое зрелище с чувством гнетущего страха.

Еще несколько минут продолжалось бесшумное движение призраков, потом в скалах замелькали отблески и вспышки кровавого цвета. А над всем висело светящееся слабым зеленым светом облако в форме гриба…

Я вдруг почувствовал прилив сил, зрение обострилось, далекие скалы будто надвинулись на меня, я различил все подробности их крутых склонов. Схватив кисть, с дикой энергией я подбирал краски, стараясь торопливыми мазками запечатлеть необыкновенную картину.

Лёгкий ветерок пронёсся над озером, и мгновенно исчезли и облако, и сине-зелёные призраки. Только красные огни в скалах по-прежнему мрачно поблескивали, дробясь на воде в отбрасываемых скалами тенях. Возбуждение, охватившее меня, ослабело, недомогание резко усилилось, словно жизненная сила утекала с концов пальцев, державших палитру и кисть. Предчувствие чего-то недоброго заставило меня торопиться. Я закрыл этюдник и собрал свои пожитки, чувствуя, как страшная тяжесть наваливается мне на грудь и голову…

Ветер над озером усиливался. Прозрачное голубое зеркало померкло. Облака закрыли вершины гор, и яркие краски окружающего быстро тускнели. Одухотворенная и чистая красота озера сменилась печальной хмуростью, красные отблески на месте призраков погасли, и лишь темные скалы чернели там среди пятен снега. Тяжелое дыхание со свистом вырывалось из моей груди, когда я, борясь с упадком сил и давившей меня тяжестью, повернулся спиной к озеру. Путь до места, где, по уговору, ожидали меня мои проводники, отказавшиеся идти на Дены-Дерь, я прошел как в смутном сне. Горы качались передо мной, приступы рвоты приводили меня в полное изнеможение. Временами я падал и долго лежал, не в силах подняться. Как я добрался до моих проводников, не помню, да это и безразлично. Главное, что привязанный на спине ящик с этюдами уцелел.

Проводники издалека увидели, что делается со мной. Они перенесли меня к лагерю и положили на спину, подсунув под голову переметную суму.

«Однако, ты пропадёшь, Чорос», — тоном беспристрастного наблюдателя заметил старший из проводников.

Я не умер, как видите, но долго чувствовал себя очень плохо. Вялость и притупление зрения мешали жить и работать. Большую картину «Дены-Дерь» я написал только год спустя, а эту отделывал все время понемногу, когда встал на ноги. Как видите, правда об озере Дены-Дерь и населяющих его горных духах далась мне недешево…

Люди, путешествующие по Алтаю, видят Озеро Горных Духов в самых разных его местах…

Чоросов умолк. Сквозь частый переплет большого окна виднелась погруженная в сумерки долина. Крайне заинтересованный рассказом, я не имел оснований не верить художнику, но в то же время не мог подыскать никакого объяснения чудесным явлениям, запечатленным в красках его произведения. Мы перешли в столовую. Яркая лампа-«молния» над столом прогнала тень нереального, навеянного странным рассказом. Я не утерпел и спросил, как разыскать Озеро Горных Духов на случай, если бы мне еще раз представилась возможность побывать в тех местах.

— Ага, забрало вас это озеро! — улыбнулся Чоросов. — Что ж, побывайте, если не боитесь. Записывайте.

Я достал из сумки записную книжку и карандаш.

— Место это в Катунском хребте, на его восточном конце. Это глубокое ущелье между Чуйскими и Катунскими белками. Километрах в сорока вверх по Аргуту от его устья, справа по течению, выходит речка Юнгур. Это место приметно потому, что Аргут дает здесь кривун и устье Юнгура выходит в широкое плоское место. От устья его пойдете вверх по Аргуту левым берегом, считайте так — километров шесть, и здесь, справа по ходу, окажется небольшой ключ или речка, если хотите. Речка-то небольшая, а долина очень широкая и глубоко уходит в Катунский хребет. По этой долине вам и ехать. Место сухое, лиственницы большие, раскидистые. Уже подниметесь высоко, когда встретите большой крутой порог, с него водопад маленький, и тут долина повернет вправо. Дно долины будет совсем плоское, широкое, и на нем — цепью — пять озер, одно от другого где с полверсты, где с версту. Последнее, пятое озеро, откуда дальше нет ходу, и будет Дены-Дерь. Вот и всё. Только смотрите не ошибитесь ущельями, а то там и долин, и озер много… Да, вот вспомнил, хорошая примета! В устье ключа, куда повернете с Аргута, будет небольшое болотце; на краю его, налево, стояла огромная сухая лиственница без сучьев, с двойной вершиной, как чертовы вилы. Если ещё уцелела, по ней узнаете.

Я записал указания Чоросова, не подозревая того значения, которое имели они впоследствии.

Утром я просматривал работы Чоросова, но ни одна не шла в сравнение с «Дены-Дерь». Понимая большую ценность картины, а не решался даже намекнуть на возможность приобрести ее при моих весьма скромных средствах. Я купил два наброска снежных гор да еще получил в подарок маленький рисунок пером, где мои любимые лиственницы были изображены с глубоким знанием характера дерева.

На прощанье Чоросов сказал мне:

— Вижу, как вы к «Дены-Дерь» присматриваетесь, но эту вам подарить не могу. Я подарю вам этюд, сделанный мной на озере. Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно. Ну, не огорчайтесь, это будет скоро… Вам перешлют, — серьёзно, со смущающей бесстрастностью, добавил художник.

Пожелав Чоросову долгой жизни, а себе — скорой встречи с ним, я сел на коня, и судьба, как оказалось, навсегда разъединила нас.

«Хан-Алтай» Григория Гуркина, который видел в его мастерской герой рассказа:

Я не скоро попал на Алтай. Четыре года прошло в напряженной работе, а на пятый я временно выбыл из строя. Жестокий ревматизм — профессиональная болезнь таёжников — на полгода свалил меня, а потом пришлось возиться с ослабевшим сердцем.

Устав от вынужденного безделья и скуки, я бежал с южного курорта в хмурый, но милый Ленинград. По предложению главка я занялся ртутным месторождением Сефидкана в Средней Азии. В солнечной суши Туркестана я надеялся выгнать одолевшую меня хворь и вернуться к унылой дикости Севера, навсегда пленившей меня. В этой привязанности я был однолюбом и с трудом преодолевал приступы острой тоски по Сибири.

В один из теплых весенних вечеров, когда я сидел за микроскопом у себя дома, принесли посылку, которая больше огорчила, чем обрадовала меня. В плоском ящичке из гладких кедровых досок лежал этюд «Дены-Дерь» как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь… Достаточно было мне снова увидеть «Озеро Горных Духов», как на меня нахлынули воспоминания.

Далёкая и недоступная красота Дены-Дерь наполнила меня тревожной грустью. Стараясь рассеять печаль работой, я установил под микроскопом новый шлиф рудной породы из Сефидкана. Привычной рукой я опустил тубус с винтом кремальеры, настроил фокус микрометром и углубился в изучение последовательности кристаллизации ртутной руды. Шлиф — отполированная пластинка породы — представлял собой почти чистую киноварь, и с его изучением дело не ладилось. Тонкие оттенки цветов, отраженные от шлифа, скрадывались электрическим светом. Я заменил опак-иллюминатор (Прим.: Опак-иллюминатор — специальный прибор в микроскопе для наблюдения минералов в отраженном свете) сильвермановским для косого освещения и включил лампу дневного света — превосходную выдумку, заменяющую солнце в суженном мире микроскопа…

Озеро Горных Духов продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубоватой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды… Я повернул столик микроскопа, и кроваво-красные отблески замигали, потухая или переходя в более глубокий коричневато-красный тон, в то время как большая часть поверхности минерала продолжала отливать холодной сталью. Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом.

Я поспешно схватил цветные таблицы, и тут оказалось, что цвета с формулами…

Впрочем, зачем приводить здесь самые формулы? Скажу только, что для науки, изучающей руды различных металлов и металлы, — минераллографии — созданы цветные таблицы тончайших оттенков всех мыслимых цветов, которых насчитывается около семисот. Каждый из оттенков имеет свое обозначение, сумма оттенков составляет формулу минерала. Так вот, оказалось, что краски Чоросова в его изображении местопребывания горных духов по этим таблицам точно соответствуют оттенкам киновари в разных условиях освещения, углах падения и всей прочей сложной игры света, в науке, называемой интерференцией световых волн. Тайна озера Дены-Дерь вдруг стала мне ясной. Я только недоумевал, почему подобного рода догадка не пришла давно, ещё там, в горах Алтая.

Я вызвал по телефону такси и вскоре подъезжал к ограде, за которой светились большие окна химической лаборатории. Мой знакомый — химик и металлург — был еще здесь.

— А, сибирский медведь! — приветствовал он меня. — Зачем пожаловал? Опять срочный анализ?

— Нет, Дмитрий Михайлович, я к вам за справкой. Что вы знаете замечательного о ртути?

— О, ртуть — металл столь замечательный, что книгу толстую написать можно! Что нужно-то, растолкуйте яснее.

— Да вот, ртуть кипит при трехстах семидесяти градусах, а испаряется при скольких?

— Всегда, дорогой инженер, за исключением сильного мороза.

— Значит, летуча?

— Необычайно летуча для своего удельного веса. Запомните: при двадцати градусах тепла в кубометре насыщенного ртутными парами воздуха — пятнадцать сотых грамма, а при ста градусах — уже почти два с половиной грамма.

— Еще вопрос: ртутные пары сами светятся или нет и каким цветом?

— Сами не светятся, но иногда, при сильной концентрации в проходящем свете, дают сине-зеленоватые оттенки. А при электрических разрядах в разреженном воздухе светятся зеленовато-белым…

— Все ясно. Большущее спасибо!

Через пять минут я звонил у дверей моего врача. С встревоженным видом добрый старик сам вышел в переднюю, узнав мой голос.

— Что случилось? Опять сердце пошаливает?

— Нет, в порядке. Я на минутку. Скажите, каковы главные симптомы отравления ртутными парами?

— М-м-м, вообще ртутью — слюнотечение, рвота, а вот насчет паров сейчас посмотрю… Заходите.

— Да нет, я на минуточку. Посмотрите скорее, дорогой Павел Николаевич!

Старик ушел в кабинет и через минуту вернулся с раскрытой книгой в руках.

— Вот видите, пары ртути: падение кровяного давления, сильное возбуждение психики, учащенное, прерывистое дыхание, а дальше — смерть от паралича сердца.

— Вот это великолепно! — не удержался я.

— Что великолепно? Такая смерть?

Но я только засмеялся, мальчишески радуясь недоумению доктора, и сбежал с лестницы. Теперь я знал, что весь ход моих мыслей безусловно верен.

Вернувшись домой, я позвонил начальнику своего главка и сообщил, что в интересах нашей работы мне необходимо немедленно ехать на Алтай. Я попросил отпустить со мной Красулина, молодого дипломника, физическая сила и хорошая голова которого были очень нужны мне при моем все еще болезненном состоянии.

Горы в окрестностях Акташа отличаются от всех других своим красным цветом, который не может приглушить даже выпадающий снег

В середине мая уже можно было беспрепятственно достигнуть озера. Как раз в это время я и вышел из селения Иня на Чуйском тракте с Красулиным и двумя опытными таежниками-рабочими.

Я помнил все наставления покойного художника о предстоящем пути, и, главное, в боковом кармане у меня лежала старая, истрепанная полевая книжка с маршрутом, записанным со слов Чоросова.

Когда мой маленький отряд раскинул вечером палатку на сухой рели в устье долины, против похожей на вилы сухой лиственницы, я не без волнения почувствовал, что завтра будет подтверждена правильность моих предположений, верен ли путь разума через фантазию или я выдумал нечто еще более невероятное, чем сказочные Духи художника-ойрота. Красулину передалось мое волнение, и он подсел ко мне на бугорок, где я задумчиво созерцал рогатую лиственницу.

— Владимир Евгеньевич, — тихо начал он, — помните, вы обещали рассказать о цели нашей поездки, когда попадем в горы.

— Я надеюсь не позднее, чем завтра обнаружить крупное месторождение ртути, может быть, частично самородной. Завтра увидим, прав я или нет. Вы знаете, что ртуть встречается обычно в своих месторождениях в рассеянном виде, в малых концентрациях. Большое месторождение с богатым содержанием ртути известно только одно в мире — это…

— …Альмадена в Испании, — подсказал Красулин.

— Да, уже много веков Альмадена снабжает ртутью полмира. Один раз там было найдено крохотное озеро чистой ртути. Так вот, я рассчитываю найти нечто подобное. Что здесь целые утесы чуть ли не целиком состоят из киновари, в этом я убежден, если только…

— Но, Владимир Евгеньевич, если мы откроем такое месторождение, это переворот в ртутной экономике!

— Конечно, дорогой! Ртуть — важнейший металл для электротехники и медицины. Ну а теперь — спать, спать! Завтра поднимемся ещё затемно. Кажется, день будет пасмурный, а нам это и нужно.

— Почему так важен пасмурный день? — спросил Красулин.

— Потому что я не хочу отравить всех вас, да и сам отравиться. Пары ртути не шутка. Доказательство хотя бы в том, что открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за гибельных свойств ртутных паров. Завтра мы сразимся с горными духами Дены-Дерь, а там видно будет…

Дымка розового тумана заволокла хребты. В долине стемнело. Только острые вершины белков еще долго светились в невидимых нам лучах солнца. Потом они потухли. Пепельная завеса скрыла горы. Сверкнули затуманенные пасмурным небом звезды. Я все еще сидел у костра, но, в конце концов, поборол свое волнение и улегся спать.

Все события следующего дня запомнились мне почему-то в отрывках.

Отчетливо врезалось в память обширное, совершенно плоское дно долины между третьим и четвертым озерами. Середина долины лежала ровным зеленым ковром мшистого болота, без единого деревца, а по краям высились большие кедры. Лишенные ветвей с одной стороны, кедры тянули могучие ветви в сторону Озера Горных Духов, как мрачные флаги на высоких столбах. Низкие, хмурые облака быстро проносились над кедрами, словно торопясь к таинственному озеру.

Четвертое озеро было невелико и кругло. Из голубовато-серой воды, покрытой пыльной дымкой ряби, торчала гряда острых камней. Перебравшись через них, мы попали в густые заросли кедрового сланца, и еще через десять минут я стоял на берегу Озера Горных Духов. Пепельный цвет печали лежал на воде и снежных склонах горной цепи. Тем не менее, я сразу же узнал в нем храм горного духа, поразивший мое воображение несколько лет назад в студии Чоросова.

После Красных ворот дорога приводит к берегам Мёртвого озера, в окрестностях которого долгие годы добывали ртуть горняки Акташского рудоуправления

Добраться до отливающих сталью скал у подножия конусовидной горы оказалось нелегкой задачей. Но все трудности были нами мгновенно забыты, когда геологический молоток, звеня, отбил от ребра утеса первый тяжелый кусок киновари. Дальше скалы понижались скошенными ступенями к небольшой впадине, над которой вился легкий дымок. Впадину заполняла мутная горячая вода. Вокруг из глубоких расселин били горячие ключи, окутывая туманом края впадины.

Я поручил Красулину глазомерную съемку рудного участка, а сам двинулся вместе с рабочими сквозь пелену тумана к подошве горы.

— Что это там, товарищ начальник? — спросил вдруг рабочий.

Я взглянул в указанном направлении. Наполовину скрытое каменистой грядой, блестело тусклым и зловещим блеском ртутное озерко — моя воплощенная фантазия. Поверхность озерка казалась выпуклой. С непередаваемым волнением склонился я над его упругой поверхностью и, погружая руки в ускользающую и неподатливую жидкость, думал о нескольких тысячах тонн жидкого металла — моем подарке Родине.

Прибежавший на мой зов Красулин застыл в немом восхищении. Однако пришлось умерить восторги и поторапливать своих спутников в выполнении необходимой работы. Уже чувствовались тяжесть в голове и жжение во рту — зловещие признаки начинающегося отравления. Я защелкал направо и налево «лейкой», рабочий наполнил фляги ртутью из озерка. Красулин и второй рабочий спешно обмеряли выходы рудных пород и размеры озерка. Казалось, все было готово с молниеносной быстротой, тем не менее, обратно мы шли медленно, вяло, борясь с усиливающимся чувством угнетения и страха. Пока мы с трудом огибали озеро по левому берегу, облака разошлись, и нашим глазам открылся граненый алмазный пик. Косые солнечные лучи прорвались сквозь ворота дальнего ущелья, вся долина Дены-Дерь наполнилась искрящимся прозрачным светом. Обернувшись, я увидел сине-зеленые призраки, мелькавшие в недавно покинутом нами месте. К счастью, берег постепенно выравнивался, и мы скоро добрались до лошадей.

— Гони, ребята! — вскричал я, поворачивая своего коня.

В тот же день мы спустились по долине до второго озера. В наступивших сумерках протянутые нам навстречу ветки кедров как бы грозились, пытаясь задержать нас.

Ночью мы чувствовали себя неважно, но, в общем, все обошлось благополучно.

Остается сказать немного. Волшебное озеро дало и дает теперь Советскому Союзу такое количество ртути, что обеспечивает все потребности нашей многосторонней промышленности.

А я навсегда сохранил признательную память о правдивом художнике, бесстрашном искателе души гор.

Поразительное сходство

Уважаемая редакция! В 1955 году я послал в газету «Советская культура» письмо, в котором обращал внимание на факт поразительного сходства между кинофильмом «Призраки покидают вершины» (сценарий Э.Карамяна и Г.Колтунова, производство Ереванской киностудии, 1955 г.) и рассказом И.Ефремова «Озеро Горных Духов». Этому было единственное объяснение — Э.Карамян и Г.Колтунов использовали рассказ при написании сценария. Но имя И.Ефремова в титрах фильма отсутствовало.

Я просил опубликовать письмо, но редакция этого не сделала. Письмо оказалось на Ереванской киностудии, откуда мне должны были ответить. После многих напоминаний я наконец получил ответ за подписью начальника сценарного отдела киностудии А. Мнацаканяна. Привожу ту часть ответа, которая непосредственно касается дела.

«Тот факт, что в их (Э.Карамяна и Г.Колтунова — А.И.) сценарии объектом геологических поисков является ртуть, так же как и в одном из рассказов И.Ефремова, не может служить поводом для аналогии, ибо сюжет, идейная концепция, драматургический конфликт, система образов в фильме не имеют ничего общего с рассказом И. Ефремова.

Описание же физических и химических свойств ртути, которые наличествуют в рассказе и сценарии, не является достоянием авторов, а широко освещены в специальной научной литературе».

На первый взгляд, коротко и ясно. Но так ли обстоит дело, как его изображает А.Мнацаканян?

Основная сюжетная линия рассказа «Озеро Горных Духов» — таинственные тени над озером, названные в народе «горными духами», тщетные попытки смельчаков проникнуть в место их обитания, успешная экспедиция геологов, открывшая ртутное озеро — причину этого явления, — повторяется в фильме с той лишь разницей, что «духи» названы «призраками», а озеро оказалось расположенным не в горах Алтая, а… на неприступной вершине Кавказских гор.

Для доказательства того, что Э.Карамян и Г.Колтунов взяли идею «призраков» и ртутного озера из рассказа «Озеро Горных Духов», остановимся на особенностях этого рассказа.

«Озеро Горных Духов» — не обычный рассказ на геологическую тему, а рассказ фантастический, хотя в нем и трудно определить грань между фантастикой и реальностью.

Вот как строится фабула рассказа «Озеро Горных Духов». Из факта существования в ртутных месторождениях маленьких лужиц чистой ртути автор делает небольшое, вполне допустимое и теоретически обоснованное преувеличение — возможно существование ртутного озера. Это допущение приводит к следующему. Ртуть легко испаряется. Если озеро находится под открытым небом (лужицы встречаются только в пещерах), то в лучах солнца поднимающиеся столбы паров ртути будут светиться различными цветами, передвигаться от легкого ветра, «плясать». Понятен интерес, который люди проявляли к этому явлению. Но пары ртути ядовиты. Попытки одиночек проникнуть к озеру завершались смертью или тяжелой болезнью. Так родилась в народе легенда о смертоносном дыхании «горных духов». А это уже выглядит фантастически, это интригует, увлекает.

Очевидна вся несостоятельность попытки Э.Карамяна и Г.Колтунова выдать эту умную, оригинальную находку И.Ефремова за свою собственную.

Кроме всего прочего, о том, что Э.Карамян и Г.Колтунов знакомы с рассказом «Озеро Горных Духов» и использовали его в своем сценарии, свидетельствует следующее «вещественное доказательство».

У главного героя рассказа после того, как он установил наличие киновари — ртутной руды — в районе местонахождения озера Горных Духов, возникает догадка, что озеро ртутное, а «духи» — пары ртути. Если признаки отравления последними соответствуют рассказам людей, испытавших действие «духов», то тайна раскрыта. И он обращается к врачу с вопросом: «Скажите, каковы главные симптомы отравления главные симптомы отравления ртутными парами?»

Итак, налицо заимствование. Конечно, это не то литературное воровство, за которое привлекают к ответственности по закону, но это плагиат важной идеи, научной основы сюжета.

А.ИВАНЧЕНКО,

студент юридического факультета Белгосуниверситета

г. Минск.

Письмо читателя А. Иванченко редакция переслала писателю И.Ефремову. Вот его ответ:

Уважаемые товарищи!

По поводу кинофильма «Призраки покидают вершины» могу сообщить лишь то, что я сам убежден, что мотивы заимствованы из моего рассказа «Озеро Горных Духов». На это обратили внимание десятки моих читателей — и таким образом это факт широкоизвестный.

Причины, по которым авторы сценария и фильма умолчали об этом, мне непонятны и остаются на их совести.

И.А.ЕФРЕМОВ.

«Искусство кино». 1957. №6, с.162-163.

На обратной дороге от Мёртвого озера по обычаю полагается сделать короткий привал у Красных ворот

-

-

April 24 2015, 12:04

- Природа

- Cancel

Про озеро Горных Духов

Ергаки

Одно из самых таинственных озёр в Ергаках — Горных Духов.

Водосборы на берегу озера

Озеро Горных Духов расположено рядом с долиной Художников, между Параболой и горой Антей, на высоте 1752 метра. Этот снимок сделан с плеча Птицы.

Озеро весной

Озеро Горных Духов — самое глубокое в Ергаках. Пока удалось промерить до 100 метров, а что глубже — никто не знает.

Вид на озеро Горных Духов от скалы Монах

Это место паломничества эзотериков, уфологов, фотографов и просто любопытных. Но попасть сюда не так просто, необходимо идти через перевалы. Порой бывает, что люди, узнав о тайнах или красотах этого озера, берут путёвки на турбазы, и пытаются оттуда попасть на озеро. Необходимо понимать, что турбазы — это одно, а озеро Горных Духов — это совсем, совсем другое. Нужно сразу понимать и делать выбор, что вам нужно — отдых на турбазах или путешествие до озера Горных Духов.

Вода в озере изумительно чистая. Можно пить сырую, прямо из озера.

Особое удовольствие — искупаться в этом знаковом месте.

Вид на озеро с перевала Верхняя Парабола.

Не каждый отважится так нырнуть.

Удовольствие не для всех!

Этот снимок сделан во время восхождения на пик Зеркальный.

Мы обычно так строим маршруты, чтобы несколько дней жить возле озера Горных Духов. Прекрасное место…