-

-

April 28 2019, 13:54

Ницше

Вот с каким вопросом рано или поздно сталкивается человек, изучающий немецкий язык:

Как правильно произносится фамилия, знакомая нам как «Ницше»?

«Правильный» ответ, по-видимому: Ниче или Нитче (ударение на «и», естественно). Как в начале этого видео.

Прежде всего, фамилия «того самого Ницше» пишется так: Nietzsche.

У неё есть много вариантов: без «e» в начале, без «z», без «e» в конце, и разные их комбинации (например, Nitzsch, Nitsch, Nitsche итд.).

А с произношением дело такое.

Стандартный способ передать по немецки звук «ш» – сочетание «sch».

Отсюда для звука «ч» – сочетание «tsch». Например, в самом названии народа и языка: «дойч» – «Deutsch».

Но есть и более «экзотические» (в основном – региональные и устаревшие) сочетания. Как-то я был в Германии недалеко от Чехии, и увидел там много названий с элементом «zsch». Например, долина под названием «Zschand». Как это читается, «Цшанд»? Нет: просто «Чанд», как если бы было написано «Tschand».

Вероятно, когда-то была разница между произношением «zsch» и «tsch», может быть, кто-нибудь и сейчас знает, какая именно. Судя по тому, что «zsch» очень часто встречается в названиях славянского происхождения, может быть, это было «ч» как у чехов и поляков: звучащее как один звук, совсем не распадающееся на «т+ш». (Но это просто первое, что мне приходит в голову.)

Но дальше – бывает и сочетание «tzsch». То есть как бы «т+ч», и что получается? Примерно как в слове «чётче»: это и не «сначала т, потом ч», но и не просто «ч»: получается такое «усиленное», очень выделенное «ч». Впрочем, если говорить быстро, то практически неотличимо от «ч».

Примерно этот же звук должен быть и в фамилии Nietzsche (только не такой мягкий, как по-русски).

Но современному человеку, когда он видит эту фамилию написанной, проще разделить её на слоги не как Nie-tzsche, а как Nietz-sche. Потому что в таком случае экзотическое «tzsch» делится на два совершенно стандартных сочетания: «tz»=»ц» и «sch»=»ш». Так и возник вариант «Ницше». По-видимому, длина слогов и «e» на конце тоже влияют на то, что «хочется» разбить фамилию на два слога именно так. И действительно, по поводу фамилии Nitzsch (в 18–19 веках было несколько учёных с такой фамилией) нет никаких разночтений: её однозначно произносят «Нич», и именно так пишут по-русски.

А что касается Ni(e)tzsche, то произношение «Ницше» стало распространённым и в Германии тоже, и уже включается в словари как вариант нормы. (Поэтому вопрос «как правильно», как это часто бывает, съезжает в «а что такое «правильно»»).

Запрос «Ницше» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Фридрих Ницше | |

| Friedrich Nietzsche | |

|

|

| Имя при рождении: |

Фридрих Вильгельм Ницше |

|---|---|

| Дата рождения: |

15 октября 1844 |

| Место рождения: |

Рёккен, Германский союз |

| Дата смерти: |

25 августа 1900 (55 лет) |

| Место смерти: |

Веймар, Германская империя |

| Подданство: |

|

| Язык(и) произведений: |

немецкий |

| Школа/традиция: |

неклассическая немецкая философия |

| Направление: |

философия жизни |

| Основные интересы: |

философия, религия, культура, политика, филология |

| Значительные идеи: |

сверхчеловек, «Бог умер», цикличность, перспективистский субъективизм, ресентимент |

| Оказавшие влияние: |

Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Парменид, Древнегреческая философия, Паскаль, Вольтер, Кант, Гегель, Гёте, Шопенгауэр, Вагнер, Гёльдерлин , Достоевский |

| Испытавшие влияние: |

Шпенглер, Ортега-и-Гассет, Д’Аннунцио, Эвола, Хайдеггер, Шелер, Лёвит, Маннгейм, Тённис, Ясперс, Камю, Батай, Юнгер, Бенн, |

| Подпись: |

|

| http://www.nietzsche.ru/ | |

| Произведения на сайте Lib.ru |

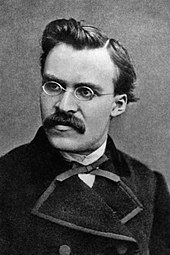

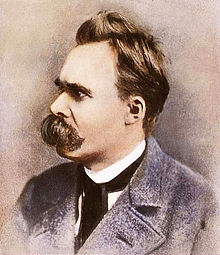

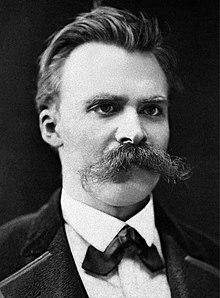

Фри́дрих Ви́льгельм Ни́цше (нем. Friedrich Wilhelm Nietzsche [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːtsʃə]; 15 октября 1844, Рёккен, Германский союз — 25 августа 1900, Веймар, Германская империя) — немецкий мыслитель, классический филолог, создатель самобытного философского учения, которое носит подчёркнуто неакадемический характер и отчасти поэтому имеет широкое распространение, выходящее далеко за пределы научно-философского сообщества. Фундаментальная концепция Ницше включает в себя особые критерии оценки действительности, поставившие под сомнение базисные принципы действующих форм морали, религии, культуры и общественно-политических отношений и впоследствии отразившиеся в философии жизни. Будучи изложенными в афористической манере, большинство сочинений Ницше не поддаются однозначной интерпретации и вызывают много споров.

Содержание

- 1 Биография

- 1.1 Годы детства

- 1.2 Годы юности

- 1.3 Дружба с Вагнером

- 1.4 Кризис и выздоровление

- 1.5 Заратустра

- 1.6 Последние годы

- 1.7 Гражданство, национальность, этническая принадлежность

- 1.8 Отношения с сестрой

- 2 Философия

- 2.1 Стиль философствования

- 3 Мифология

- 4 Произведения

- 4.1 Основные произведения

- 4.2 Прочие произведения

- 4.3 Юношеские произведения

- 5 Кинематограф

- 6 Источники

- 7 Литература

- 8 Примечания

- 9 Ссылки

Биография

Годы детства

Фридрих Ницше родился в Рёккене (недалеко от Лейпцига, восточная Германия), в семье лютеранского пастора Карла Людвига Ницше (1813—1849). В 1846 году у него появилась сестра Элизабет, затем брат Людвиг Йозеф, умерший в 1849 году спустя полгода после смерти их отца. Воспитывался своей матерью, пока в 1858 году не уехал учиться в знаменитую гимназию «Пфорта». Там он увлекся изучением античных текстов, осуществил первые пробы писательства, пережил сильное желание стать музыкантом, живо интересовался философскими и этическими проблемами, с удовольствием читал Шиллера, Байрона и особенно Гёльдерлина, а также впервые познакомился с музыкой Вагнера.

Годы юности

В октябре 1862 года отправился в Боннский университет, где начал изучать теологию и филологию. Быстро разочаровался в студенческом быте и, попытавшись повлиять на своих товарищей, оказался ими непонятым и отвергнутым. Это стало одной из причин его скорого переезда в Лейпцигский университет вслед за своим наставником профессором Фридрихом Ричлем. Однако и на новом месте обучение филологии не принесло Ницше удовлетворения, даже несмотря на его блестящий успех в этом деле: уже в возрасте 24 лет, будучи ещё студентом, он был приглашен на должность профессора классической филологии в Базельский университет — беспрецедентный случай в истории университетов Европы.

Ницше не смог принять участия во Франко-прусской войне 1870 года: в начале профессорской карьеры он демонстративно отказался от прусского гражданства, а власти нейтральной Швейцарии запретили ему непосредственное участие в боях, разрешив лишь службу санитаром. Сопровождая вагон с ранеными, он заразился дизентерией и дифтеритом.

Дружба с Вагнером

8 ноября 1868 года Ницше познакомился с Рихардом Вагнером. Он резко отличался от привычной и уже тяготившей Ницше филологической среды и произвёл на философа чрезвычайно сильное впечатление. Их объединяло духовное единство: от обоюдного увлечения искусством древних греков и любви к творчеству Шопенгауэра до чаяний переустройства мира и возрождения духа нации. В мае 1869 года он посетил Вагнера в Трибшене, став для того практически членом семьи. Однако их дружба длилась недолго: всего около трёх лет до 1872 года, когда Вагнер переехал в Байройт, и их отношения стали охлаждаться. Ницше не смог принять возникших в нём перемен, выразившихся, по его мнению, в измене их общим идеалам, потаканию интересам публики, в конце концов, в принятии христианства. Окончательный разрыв был ознаменован публичным расцениванием со стороны Вагнера книги Ницше «Человеческое, слишком человеческое» как «печального свидетельства болезни» её автора[1].

Кризис и выздоровление

Ницше никогда не обладал крепким здоровьем. Уже с 18 лет он начал испытывать сильные головные боли, а к 30 годам испытал резкое ухудшение здоровья. Он почти ослеп, у него были невыносимые головные боли, которые он лечил опиатами, а также проблемы с желудком. 2 мая 1879 года он оставил преподавание в университете, получив пенсию с годовым содержанием 3000 франков. Его дальнейшая жизнь стала борьбой с болезнью, вопреки которой он писал свои произведения. Сам он описывал это время следующим образом:

…в тридцать шесть лет я опустился до самого низшего предела своей витальности — я ещё жил, но не видел на расстоянии трех шагов впереди себя. В то время — это было в 1879 году — я покинул профессуру в Базеле, прожил летом как тень в Санкт-Морице, а следующую зиму, самую бедную солнцем зиму моей жизни, провел как тень в Наумбурге. Это был мой минимум: «Странник и его тень» возник тем временем. Без сомнения, я знал тогда толк в тенях… В следующую зиму, мою первую зиму в Генуе, то смягчение и одухотворение, которые почти обусловлены крайним оскудением в крови и мускулах, создали «Утреннюю зарю». Совершенная ясность, прозрачность, даже чрезмерность духа, отразившиеся в названном произведении, уживались во мне не только с самой глубокой физиологической слабостью, но и с эксцессом чувства боли. Среди пытки трехдневных непрерывных головных болей, сопровождавшихся мучительной рвотой со слизью, я обладал ясностью диалектика par exellence, очень хладнокровно размышлял о вещах, для которых в более здоровых условиях не нашел бы в себе достаточно утонченности и спокойствия, не нашел бы дерзости скалолаза.

«Утренняя заря» вышла в свет в июле 1881 года, с неё начался новый этап творчества Ницше — этап наиболее плодотворной работы и значительных идей.

Заратустра

В конце 1882 года Ницше совершил путешествие в Рим, где познакомился с Лу Саломе, оставившей значительный след в его жизни. Ницше с первых секунд был покорён её гибким умом и невероятным обаянием. Он нашёл в ней чуткого слушателя, она, в свою очередь, была потрясена пылкостью его мыслей. Он сделал ей предложение, но она отказала, предложив взамен свою дружбу. Спустя некоторое время вместе с их общим знакомым Паулем Реё они организуют своеобразный союз, проживая под одной крышей и обсуждая передовые идеи философов. Но через несколько лет ему суждено было распасться: Элизабет, сестра Ницше, была недовольна влиянием Лу на её брата и по-своему разрешила эту проблему, написав той грубое письмо. В результате последовавшей ссоры Ницше и Саломе навсегда разошлись. Вскоре Ницше напишет первую часть своего ключевого произведения «Так говорил Заратустра», в котором угадывается влияние Лу и её «идеальной дружбы». В апреле 1884 года одновременно выходят в свет вторая и третья часть книги, а в 1885 году Ницше издаёт на собственные деньги четвёртую и последнюю в количестве всего 40 экземпляров и раздает часть из них в кругу близких друзей, среди которых Хелене фон Друсковиц.

Последние годы

Заключительный этап творчества Ницше — это одновременно этап написания произведений, проводящих черту под его философией, и непонимания, как со стороны широкой публики, так и близких друзей. Популярность пришла к нему лишь в конце 1880-х годов.

Творческая деятельность Ницше оборвалась в начале 1889 года в связи с помутнением рассудка. Оно произошло после припадка, когда на глазах Ницше хозяин избил лошадь[2]. Существует несколько версий, объясняющих причину болезни. Среди них — плохая наследственность (душевной болезнью в конце жизни страдал отец Ницше); возможное заболевание нейросифилисом, спровоцировавшим безумие[источник не указан 105 дней]; а также помутнение разума, вызванное «заказным отравлением»[источник не указан 221 день], которое связано с активной политической деятельностью, которую развернул Ницше в конце 1880-х годов. Вскоре философ был помещён в базельскую психиатрическую больницу[3] и скончался 25 августа 1900 года. Он был похоронен в старинной реккенской церкви, датируемой первой половиной XII века. Рядом с ним покоятся его родные.

Гражданство, национальность, этническая принадлежность

Ницше обычно причисляют к философам Германии. Современного единого национального государства называемого Германией на момент его рождения ещё не существовало, а был союз германских государств, и Ницше был гражданином одного из них, на то время Пруссии. Когда Ницше получил должность профессора в Базельском университете, он подал заявление на аннулирование его прусского гражданства. Официальный ответ, подтверждающий аннулирование гражданства, пришел в виде документа, датированного 17 апреля 1869 года. До конца своей жизни Ницше оставался официально лицом без гражданства.

В соответствии с распространенным мнением, предки Ницше были поляками. До конца своей жизни Ницше сам подтверждал это обстоятельство. В 1888 году он писал: «Мои предки были польскими дворянами (Ницкие)»[4]. В одном из высказываний Ницше ещё более утвердителен по отношению к своему польскому происхождению: «Я чистокровный польский дворянин, без единой капли грязной крови, конечно, без немецкой крови»[5]. В другом случае Ницше заявил: «Германия великая нация лишь потому, что в жилах её народа течёт столь много польской крови… Я горжусь своим польским происхождением»[6]. В одном из писем он свидетельствует: «Меня воспитывали относить происхождение моей крови и имени к польским вельможам, которые величались Ницкие, и которые оставили свой дом и титул около ста лет назад, уступив в результате невыносимому давлению — они были протестантами»[7]. Ницше считал, что его фамилия могла быть германизирована.

Большинство ученых оспаривают мнение Ницше о происхождении его семьи. Ганс фон Мюллер опровергал выдвинутую сестрой Ницше родословную в пользу благородного польского происхождения. Макс Олер, хранитель архива Ницше в Веймаре, утверждал, что все предки Ницше носили немецкие имена, даже семьи жен. Олер утверждает, что Ницше вышел из давнего рода немецких лютеранских священнослужителей по обе стороны его семьи, и современные ученые рассматривают утверждения Ницше о его польском происхождении «чистым вымыслом». Колли и Монтинари, редакторы сборника писем Ницше, характеризуют заявления Ницше как «безосновательное» и «ошибочное мнение». Сама по себе фамилия Nietzsche не является польской, но распространена по всей центральной Германии в этой и родственных ей формах, например, Nitsche и Nitzke. Фамилия происходит от имени Николай, сокращенно Ник, под влиянием славянского имени Ниц сначала приобрела форму Nitsche, а затем Nietzsche.

Неизвестно почему Ницше хотел, чтобы его причисляли к знатному польскому роду. По словам биографа Р. Дж. Холлингдейла, утверждения Ницше о его польском происхождении, возможно, были частью его «кампании против Германии».

Отношения с сестрой

Сестра Фридриха Ницше Элизабет Ницше вышла замуж за антисемитского идеолога Бернарда Фёрстера (нем.), который решил уехать в Парагвай, чтобы там со своими единомышленниками организовать немецкую колонию Nueva Germania (нем.). Элизабет уехала с ним в 1886 году в Парагвай, но вскоре из-за финансовых проблем Бернард покончил с собой, и Элизабет вернулась в Германию.

Некоторое время Фридрих Ницше был в напряжённых отношениях с сестрой, но к концу жизни нужда в заботе о себе заставила Ницше восстановить отношения с ней. Элизабет Фёрстер-Ницше была распорядительницей литературного наследия Фридриха Ницше. Она издавала книги брата в собственной редакции, а для многих материалов не давала разрешение на публикацию. Так, «Воля к власти» была в плане работ Ницше, но он так и не написал эту работу. Элизабет издала эту книгу на основании отредактированных ею черновиков брата. Она также изъяла все ремарки брата касательно отвращения к сестре. Подготовленное Элизабет двадцатитомное собрание сочинений Ницше являлось эталоном для переизданий до середины XX века. Только в 1967 году итальянские учёные опубликовали без искажений ранее недоступные работы.

В 1930 году Элизабет стала сторонницей нацистов. В 1934 году она добилась того, что Гитлер трижды посетил созданный ею музей-архив Ницше, сфотографировался почтительно смотрящим на бюст Ницше и объявил музей-архив центром национал-социалистической идеологии. Экземпляр книги «Так говорил Заратустра» вместе с «Майн Кампф» и «Мифом двадцатого века» Розенберга были торжественно положены вместе в склеп Гинденбурга. Гитлер назначил Элизабет пожизненную пенсию за заслуги перед отечеством.

Философия

Фотография, сделанная около 1875 года

Философия Ницше не организована в систему. Волю к системе Ницше полагал недостатком честности.[8] Его изыскания охватывают всевозможные вопросы философии, религии, этики, психологии, социологии и так далее. Ницше противопоставляет свою философию классической, тем самым провоцируя переоценку ценностей современного ему общества, подвергая сомнению и вопрошанию все завуалированные религией предрассудки разума. Наибольший интерес у Ницше вызывают вопросы морали, постановки ценностей через себя, а не через религию и общественное мнение. Ницше одним из первых подверг сомнению единство субъекта, причинность воли, истину как единое основание мира, возможность рационального обоснования поступков.

Ницше первым заявил, что «нет никаких моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов»[9], тем самым подвергнув все моральные положения релятивизму. Согласно Ницше, здоровая мораль должна прославлять и укреплять жизнь, её волю к власти. Всякая иная мораль — упадочна, есть симптом болезни и разложения. Ярчайшим проявлением упадочной болезненной морали для Ницше была христианская мораль с её ценностями «сострадания» и милосердия. Человечество инстинктивно использует мораль для того, чтобы добиваться своей цели — цели расширения своей власти. Вопрос не в том, истинна ли мораль, а в том, служит ли она своей цели. Такую «прагматическую» постановку вопроса мы наблюдаем у Ницше в отношении к философии и культуре вообще. Ницше ратует за приход таких «свободных умов», которые поставят себе сознательные цели «улучшения» человечества, мысли которых уже не будут «задурманены» никакой моралью, никакими ограничениями. Такого «сверхнравственного», «по ту сторону добра и зла» человека Ницше и называет «сверхчеловеком».

В отношении познания, «воли к истине» Ницше опять же придерживается своего «прагматического» подхода, спрашивая «для чего нам нужна истина?» Для целей жизни истина не нужна, скорее иллюзия, самообман ведут человечество к его цели — самосовершенствованию в смысле расширения воли к власти. Но «свободные умы», избранные должны знать правду, чтобы быть способными управлять этим движением. Эти избранные, имморалисты человечества, созидатели ценностей должны знать основания своих поступков, отдавать отчёт о своих целях и средствах. Этой «школе» свободных умов Ницше посвящает многие свои произведения.

Стиль философствования

Будучи филологом по образованию, Ницше большое внимание уделял стилю ведения и изложения своей философии, снискав себе славу выдающегося стилиста[10]. Прежде всего выделяются афоризмы, являющие из себя как бы запечатлённое движение ускользающей мысли автора, находящейся в вечном становлении[10]. Причины подобного стиля однозначно не выявляются. С одной стороны, такое изложение связано с желанием Ницше длительную часть времени проводить в прогулках, что лишало его возможности последовательного конспектирования мыслей. С другой стороны, свои ограничения накладывала и болезнь философа, не позволяющая долго смотреть на белые листы бумаги без рези в глазах. Тем не менее, афористичность письма можно назвать следствием осознанного выбора философа, результатом последовательного развития его убеждений.[11] Афоризм как свой собственный комментарий разворачивается лишь при вовлечении читателя в постоянное переконструирование смысла, выходящего далеко за пределы контекста отдельного афоризма. Это движение смысла не может никогда закончиться, тоньше и адекватнее передавая опыт жизни.[12][13]

Мифология

|

|

Возможно, этот раздел содержит оригинальное исследование.

Добавьте ссылки на источники, в противном случае он может быть удалён. |

Образность и метафоричность произведений Ницше позволяет выделить у него определённую мифологию[кем?]:

- Ницше исходит из двойственности (дуализма) культуры, где борются начала Аполлона и Диониса. Аполлон (греческий бог света) символизирует собой порядок и гармонию, а Дионис (греческий бог виноделия) — тьму, хаос и избыток силы. Эти начала не равнозначны. Тёмный бог древнее. Сила вызывает порядок, Дионис порождает Аполлона. Дионисийская воля (der Wille — в германских языках означает желание) всегда оказывается волей к власти — это интерпретация онтологической основы сущего. Ницше подобно Марксу испытал влияние дарвинизма. Весь ход эволюции и борьбы за выживание (англ. struggle for existence) не что иное, как проявление этой воли к власти. Больные и слабые должны погибнуть, а сильнейшие — победить. Отсюда афоризм Ницше: «Падающего толкни!», который следует понимать не в том упрощённом смысле, что не следует помогать ближним, но в том, что самая действенная помощь ближнему — дать ему возможность достигнуть крайности, в которой можно будет положиться только на свои инстинкты выживания, чтобы возродиться или погибнуть. В этом проявляется вера Ницше в жизнь, в её возможность самовозрождения и сопротивления всему роковому. «То, что не убивает нас, делает нас сильнее!»

- Как от обезьяны произошёл человек, так в результате этой борьбы человек должен эволюционировать в Сверхчеловека (Übermensch). Разум и все так называемые духовные ценности — это всего только орудие для достижения господства. Поэтому сверхчеловек отличается от простых людей прежде всего несокрушимой волей. Это скорее гений или бунтарь, чем правитель или герой. Подлинный сверхчеловек — это разрушитель старых ценностей и творец новых. Он господствует не над стадом, а над целыми поколениями. Однако воля не имеет поступательного движения вперёд. Её основными врагами являются собственные проявления, то, что Маркс называл силой отчуждения духа. Единственные оковы волевого человека — это его собственные обещания. Создавая новые ценности, сверхчеловек порождает культуру — Дракона или Духа тяжести, подобно льду, сковывающему реку воли. Поэтому должен прийти новый сверхчеловек — Антихрист. Он не разрушает старые ценности. Они исчерпали себя сами, ибо, утверждает Ницше, Бог мертв. Наступила эпоха европейского нигилизма, для преодоления которого Антихрист должен создать новые ценности. Смиренной и завистливой морали рабов он противопоставит мораль господ. Однако потом будет рождён новый Дракон и придет новый сверхчеловек. Так будет до бесконечности, ибо в этом проявляется вечное возвращение. Одним из основных критикуемых понятий в философии Ницше являлся decadence (декаданс).

Произведения

Основные произведения

- «Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм» (Die Geburt der Tragödie, 1871)

- «Несвоевременные размышления» (Unzeitgemässe Betrachtungen, 1872—1876)

-

- «Давид Штраус в роли исповедника и писателя» (David Strauss: der Bekenner und der Schriftsteller, 1873)

- «О пользе и вреде истории для жизни» (Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, 1874)

- «Шопенгауэр как воспитатель» (Schopenhauer als Erzieher, 1874)

- «Рихард Вагнер в Байрейте» (Richard Wagner in Bayreuth, 1876)

- «Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов» (Menschliches, Allzumenschliches, 1878). С двумя дополнениями:

- «Смешанные мнения и изречения» (Vermischte Meinungen und Sprüche, 1879)

- «Странник и его тень» (Der Wanderer und sein Schatten, 1880)

- «Утренняя заря, или мысли о моральных предрассудках» (Morgenröte, 1881)

- «Весёлая наука» (Die fröhliche Wissenschaft, 1882, 1887)

- «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого» (Also sprach Zarathustra, 1883—1887)

- «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего» (Jenseits von Gut und Böse, 1886)

- «К генеалогии морали. Полемическое сочинение» (Zur Genealogie der Moral, 1887)

- «Казус Вагнер» (Der Fall Wagner, 1888)

- «Сумерки идолов, или как философствуют молотом» (Götzen-Dämmerung, 1888), книга также известна под названием «Падение кумиров, или О том, как можно философствовать с помощью молотка»

- «Антихрист. Проклятие христианству» (Der Antichrist, 1888)

- «Ecce Homo. Как становятся сами собою» (Ecce Homo, 1888)

- «Воля к власти» (Der Wille zur Macht, 1886—1888, 1-е изд. 1901, 2-е изд. 1906), книга, собранная из заметок Ницше редакторами Э. Фёрстер-Ницше и П. Гастом. Как доказал М. Монтинари, хотя Ницше и планировал написать книгу «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей» (Der Wille zur Macht — Versuch einer Umwertung aller Werte), о чём упоминается в конце произведения «К генеалогии морали», но оставил этот замысел, при этом черновики послужили материалом для книг «Сумерки идолов» и «Антихрист» (обе написаны в 1888).

Прочие произведения

- «Гомер и классическая филология» (Homer und die klassische Philologie, 1869)

- «О будущности наших образовательных учреждений» (Über die Zukunft unserer Bildungsanstalten, 1871—1872)

- «Пять предисловий к пяти ненаписанным книгам» (Fünf Vorreden zu fünf ungeschriebenen Büchern, 1871—1872)

-

- «О пафосе истины» (Über das Pathos der Wahrheit)

- «Мысли о будущности наших образовательных учреждений» (Gedanken über die Zukunft unserer Bildungsanstalten)

- «Греческое государство» (Der griechische Staat)

- «Соотношение между философией Шопенгауэра и немецкой культурой» (Das Verhältnis der Schopenhauerischen Philosophie zu einer deutschen Cultur)

- «Гомеровское соревнование» (Homers Wettkampf)

- «Об истине и лжи во вненравственном смысле» (Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, 1873)

- «Философия в трагическую эпоху Греции» (Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen)

- «Ницше против Вагнера» (Nietzsche contra Wagner, 1888)

Юношеские произведения

- «Из моей жизни» (Aus meinem Leben, 1858)

- «О музыке» (Über Musik, 1858)

- «Наполеон III как президент» (Napoleon III als Praesident, 1862)

- «Фатум и история» (Fatum und Geschichte, 1862)

- «Свободная воля и фатум» (Willensfreiheit und Fatum, 1862)

- «Может ли завистник быть действительно счастливым?» (Kann der Neidische je wahrhaft glücklich sein?, 1863)

- «О настроениях» (Über Stimmungen, 1864)

- «Моя жизнь» (Mein Leben, 1864)

Кинематограф

- В фильме Лилианы Кавани «По ту сторону добра и зла» (англ.)русск. (итал. «Al di là del bene e del male», 1977) Ницше воплощает Эрланд Юзефсон (Лу Саломе — Доминик Санда, Пауль Реё — Роберт Пауэлл (англ.)русск., Элизабет Фёрстер-Ницше — Вирна Лизи, Бернард Фёрстер (нем.)русск. — Умберто Орсини (итал.)русск.).

- В биографическом фильме Жулиу Брессане (порт.)русск. «Дни Ницше в Турине» (англ.)русск. (порт. «Dias de Nietzsche em Turim», 2001) философа cыграл бразильский актёр Фернанду Эйрас (порт.)русск..

- В фильме Пинхаса Перри (Pinchas Perry) «Когда Ницше плакал» (англ. «When Nietzsche Wept», США—Израиль, 2007, по роману Ялома Ирвина) заглавного персонажа сыграл Арманд Ассанте (Лу Саломе — Кэтрин Винник (англ.)русск., Йозеф Брёйер — Бен Кросс, Зигмунд Фрейд — Джейми Элмэн (англ.)русск., Берта Паппенгейм — Михаль Янай (иврит)русск.).

- Фильм венгерского режиссёра Белы Тарра «Туринская лошадь» (венг. «A torinói ló», 2011) основан на истории[14] о Ницше, который в Турине 3 января 1889 года стал свидетелем избиения лошади извозчиком. Ницше бросился к лошади, обнял её, а после этого замолчал навсегда, последние одиннадцать лет своей жизни проведя в больнице для душевнобольных.

Источники

- ↑ Л. Попкова Хроника «звездной дружбы». Ф. Ницше и Р. Вагнер.

- ↑ Реале Дж., Антисери Д. «Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма до наших дней»

- ↑ Даниэль Галеви «Жизнь Фридриха Ницше»

- ↑ Hollingdale, R.J: Nietzsche: The Man and His Philosophy. Cambridge University Press, 1999. p.6

- ↑ Some recently translations use this latter text. See: Nietzsche, Friedrich Wilhelm. The Anti-Christ, Ecce Homo, Twilight of the Idols, and Other Writings: And Other Writings. Translated by Judith Norman, Aaron Ridley. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 77.

- ↑ Henry Louis Mencken, «The Philosophy of Friedrich Nietzsche», T. Fisher Unwin, 1908, reprinted by University of Michigan 2006, pg. 6, [1]

- ↑ Letter to Heinrich von Stein, December 1882, KGB III 1, Nr. 342, p. 287; KGW V 2, p. 579; KSA 9 p. 681

- ↑ «Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности.» — афоризм № 26 из «Сумерки идолов, или как философствуют молотом»

- ↑ афоризм 108 «По ту сторону добра и зла. Прелюдия к философии будущего».

- ↑ 1 2 Ницше. Новая философская энциклопедия

- ↑ Перцев А.В. Фридрих Ницше у себя дома – СПб.: Владимир Даль, 2009. – 480с. — (Мировая Ницшеана). — ISBN: 978-5-93615-085-2

- ↑ Подорога В.А. Метафизика ландшафта – М.: Наука, 1993. – 319 с.

- ↑ Свасьян К.А.Фридрих Ницше: мученик познания

- ↑ См., напр.: Эбаноидзе И. «Речь не о книгах, а о жизни…»: Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом [: вступит. статья] // Новый мир. 1999. № 4; Chamberlain, Lesley. Nietzsche in Turin: An Intimate Biography. 1996. ISBN 0-7043-8028-5, ISBN 0-312-18145-0, ISBN 978-0-312-19938-8, ISBN10 0312199384

Литература

- Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах[прим 1] / Пер. с нем. В. М. Бакусева, Ю. М. Антоновского, Я. Э. Голосовкера и др.; Ред. совет: А. А. Гусейнов и др.; Ин-т философии РАН. — М.: Культурная революция, 2005-.

- Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах: Т. 12: Черновики и наброски, 1885—1887 гг. — М.: Культурная революция, 2005. — 556 с. — ISBN 5-902764-07-6

- Бугера, В. Е. Социальная сущность и роль философии Ницше. — М.: КомКнига, 2010. — ISBN 978-5-484-01062-2.

- Марков, Б. В. Человек, государство и Бог в философии Ницше. — СПб.: Владимир Даль: Русский остров, 2005. — 786 с. — (Мировая Ницшеана). — ISBN 5-93615-031-3, ISBN 5-902565-09-X

- Нордау М. Фридрих Ницше // Вырождение. — М.: Республика, 1995.— 400 с. — (Прошлое и настоящее). ISBN 5-250-02539-0

- [Стихотворения]// «Зарубежная поэзия в переводах Вячеслава Куприянова», Радуга, Москва, 2009

Примечания

- ↑ На 26 сентября 2011 г. издано восемь томов из запланированных тринадцати: тома 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12 и 13.

Ссылки

| Фридрих Ницше в Викицитатнике? | |

| Фридрих Ницше на Викискладе? |

- Русскоязычный сайт о Фридрихе Ницше

- Ницше, Фридрих в библиотеке Максима Мошкова

- Ницше, Фридрих в «Журнальном зале»

- В. Микушевич. Ирония Фридриха Ницше

- Стефан Цвейг Ницше

- Трубецкой Е. Н., Философия Ницше: Критический очерк

- Картины Хейдиз из цикла Так говорил Заратустра

- Л. Троцкий Кое-что о философии «сверхчеловека»

|

Произведения Фридриха Ницше |

|---|

|

Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм | Несвоевременные размышления | Человеческое, слишком человеческое | |

«Ницше» перенаправляется сюда. Для использования в других целях см. Ницше (значения).

|

Фридрих Ницше |

|

|---|---|

Ницше в Базеле, Швейцария, c. 1875 |

|

| Родившийся |

Фридрих Вильгельм Ницше 15 октября 1844 г. Рёкен, Саксония, Пруссия |

| Умер | 25 августа 1900 г. (55 лет)

Веймар, Саксен-Веймар-Айзенах, Германская Империя |

| Альма-матер |

|

| Эра | Философия 19 века |

| Область, край | Западная философия |

| Школа |

|

| Учреждения | Базельский университет |

|

Основные интересы |

|

|

Известные идеи |

|

|

Влияния

|

|

|

Под влиянием

|

|

| Подпись | |

Фридрих Вильгельм Ницше (;[27][28] Немецкий: [ˈFʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːtʃə] (Слушать) или же [ˈNiːtsʃə];[29][30] 15 октября 1844 — 25 августа 1900) был немец философ, культурный критик, композитор, поэт, и филолог чья работа оказала глубокое влияние на современная интеллектуальная история.[31][32][33][34][35] Он начал свою карьеру в качестве филолог-классик прежде чем обратиться к философии. Он стал самым молодым человеком, когда-либо занимавшим кафедру классической филологии в Базельский университет в 1869 году в возрасте 24 лет.[36] Ницше ушел в отставку в 1879 году из-за проблем со здоровьем, которые преследовали его большую часть жизни; он завершил большую часть своей основной работы в следующем десятилетии.[37] В 1889 году в возрасте 44 лет у него случился коллапс, а затем и полная потеря умственных способностей. Остальные годы он прожил на попечении матери до ее смерти в 1897 году, а затем со своей сестрой. Элизабет Ферстер-Ницше. Ницше умер в 1900 году.[38]

Сочинения Ницше охватывают философские полемика, поэзия, культурная критика, и художественная литература, демонстрируя любовь к афоризм и ирония.[39] Выдающиеся элементы его философии включают его радикальную критику правда в пользу перспективизм; а генеалогический критика религии и Христианская мораль и родственная теория мораль господина-раба;[32][40][я] эстетика подтверждение существования в ответ на «смерть бога «и глубокий кризис нигилизм;[32] понятие Аполлонический и дионисийский силы; и характеристика человека предмет как выражение конкурирующих завещания, в совокупности понимаемые как воля к власти.[41] Он также разработал влиятельные концепции, такие как Übermensch и доктрина вечное возвращение.[42][43] В своих более поздних работах он все больше интересовался творческими способностями личности преодолевать культурные и моральные устои в поисках новые ценности и эстетическое здоровье.[35] Его работы касались широкого круга тем, включая искусство, филологию, историю, религию, трагедия, культура и наука, и черпал вдохновение у таких деятелей, как философ Артур Шопенгауэр,[16] композитор Рихард Вагнер,[16] и писатель Иоганн Вольфганг фон Гете.[16]

После его смерти его сестра Элизабет стала хранителем и редактором рукописей Ницше. Она отредактировала его неопубликованные сочинения, чтобы они подходили ей. Немецкий националист идеологии, часто противореча или запутывая высказанные мнения Ницше, которые были явно против антисемитизма и национализма. Благодаря ее опубликованным изданиям работа Ницше стала ассоциироваться с фашизм и нацизм;[44] Ученые 20-го века оспорили эту интерпретацию, и вскоре стали доступны исправленные издания его сочинений. Идея Ницше вновь обрела популярность в 1960-х годах, и с тех пор его идеи оказали глубокое влияние на мыслителей 20-го и начала 21-го веков по всей философии, особенно в школах философии. континентальная философия Такие как экзистенциализм, постмодернизм и постструктурализм — а также искусство, литература, психология, политика и популярная культура.[33][34][35][45][46]

Жизнь

Молодежь (1844–1868)

Родившийся 15 октября 1844 г., Ницше вырос в городе Рёкен (теперь часть Lützen ), возле Лейпциг, в Прусский Провинция Саксония. Он был назван в честь короля Фридрих Вильгельм IV Пруссии, которому исполнилось 49 в день рождения Ницше (позже Ницше отказался от своего второго имени Вильгельм).[47] Родители Ницше, Карл Людвиг Ницше (1813–1849), а Лютеранский пастор и бывший учитель; и Франциска Ницше [де ] (урожденная Oehler) (1826–1897), женились в 1843 году, за год до рождения сына. У них было еще двое детей: дочь, Элизабет Ферстер-Ницше, 1846 г.р .; и второй сын, Людвиг Джозеф, родился в 1848 году. Отец Ницше умер от болезни мозга в 1849 году; Людвиг Йозеф умер шесть месяцев спустя в возрасте двух лет.[48] Затем семья переехала в Наумбург, где они жили с бабушкой Ницше по материнской линии и двумя незамужними сестрами его отца. После смерти бабушки Ницше в 1856 году семья переехала в собственный дом, ныне Nietzsche-Haus, музей и центр изучения Ницше.

Молодой Ницше, 1861 г.

Ницше посещал школу для мальчиков, а затем частную школу, где он подружился с Густавом Кругом и Вильгельмом Пиндером, все трое происходили из уважаемых семей. В академических отчетах одной из школ, которые посещал Ницше, отмечалось, что он преуспел в христианском богословии.[49][нужен лучший источник ]

В 1854 году он начал посещать Домгимназию в Наумбурге. Поскольку его отец работал на государство (пастором), теперь уже оставшемуся без отца Ницше была предложена стипендия для обучения в всемирно признанном Шульпфорта (утверждение, что Ницше был принят на основании его академической компетентности, было опровергнуто: его оценки не были рядом с лучшими в классе).[50] Он учился там с 1858 по 1864 год, сдружившись с Поль Деуссен и Карл фон Герсдорф. Он также находил время для работы над стихами и музыкальными композициями. Летом в Наумбурге Ницше руководил музыкальным и литературным клубом Germania.[48] В Schulpforta Ницше получил важное знание языков -Греческий, латинский, иврит, и Французский —Чтобы прочитать важные основные источники;[51] он также впервые испытал пребывание вдали от своей семейной жизни в консервативной среде маленького городка. Его экзамены в конце семестра в марте 1864 года показали 1 по религии и немецкому языку; 2а на греческом и латинском языках; 2b по французскому языку, истории и физике; и «тусклый» 3 по ивриту и математике.[52]

Находясь в Шульпфорте, Ницше занимался предметами, которые считались неприемлемыми. Он познакомился с творчеством почти неизвестного тогда поэта. Фридрих Гёльдерлин, назвав его «моим любимым поэтом» и сочинив эссе, в котором он сказал, что безумный поэт возвысил сознание до «высочайшей идеальности».[53] Учитель, исправивший эссе, дал ему хорошую оценку, но заметил, что Ницше должен в будущем заняться более здоровыми, более ясными и более «немецкими» писателями. Кроме того, он познакомился с Эрнст Ортлепп, эксцентричный, кощунственный и часто пьяный поэт, которого нашли мертвым в канаве через несколько недель после встречи с молодым Ницше, но который, возможно, познакомил Ницше с музыкой и написанием Рихард Вагнер.[54] Возможно, под влиянием Ортлеппа он и ученик по имени Рихтер вернулись в школу пьяными и встретили учителя, в результате чего Ницше был понижен в должности с первого в своем классе и положил конец его статусу учителя. префект.[55]

Молодой Ницше

После выпуска в сентябре 1864 г.[56] Ницше начал изучать богословие и классическую филологию в Боннский университет в надежде стать министром. На короткое время он и Деуссен стали членами Burschenschaft Франкония. Спустя один семестр (и к гневу своей матери) он прекратил свои богословские занятия и потерял веру.[57] Еще в своем эссе 1862 года «Судьба и история» Ницше утверждал, что исторические исследования дискредитировали центральные учения христианства,[58] но Дэвид Штраус с Жизнь Иисуса также, кажется, оказал глубокое влияние на молодого человека.[57] Кроме того, Людвиг Фейербах с Сущность христианства повлиял на молодого Ницше с его аргументом, что люди создали Бога, а не наоборот.[59] В июне 1865 года, в возрасте 20 лет, Ницше написал своей глубоко религиозной сестре Элизабет письмо о потере веры. Это письмо содержит следующее заявление:

Отсюда и пути людей расходятся: если хочешь стремиться к душевному миру и удовольствиям, тогда верь; если вы хотите быть приверженцем истины, тогда спрашивайте …[60]

Впоследствии Ницше сконцентрировался на изучении филологии у профессора Фридрих Вильгельм Ритчль, за которым он последовал Лейпцигский университет в 1865 г.[61] Там он сдружился со своим однокурсником. Эрвин Роде. Вскоре появились первые филологические публикации Ницше.

В 1865 году Ницше досконально изучил труды Артур Шопенгауэр. Пробуждение своего философского интереса он обязан чтению Шопенгауэра. Мир как воля и представление и позже признал, что Шопенгауэр был одним из немногих мыслителей, которых он уважал, посвятив свое эссе «Шопенгауэр как педагог » в Несвоевременные размышления Для него.

В 1866 году он прочитал Фридрих Альберт Ланге с История материализма. Описание Ланге Кант антиматериалистической философии России, подъем европейского Материализм, Рост интереса Европы к науке, Чарльз Дарвин теория эволюция, а всеобщее восстание против традиций и авторитетов сильно заинтриговало Ницше. В конечном итоге Ницше будет утверждать невозможность эволюционного объяснения эстетического чувства человека.[62]

В 1867 году Ницше записался на один год добровольной службы в прусскую артиллерийскую дивизию в Наумбурге. Он считался одним из лучших наездников среди своих товарищей по команде, и его офицеры предсказывали, что он скоро достигнет звания капитана. Однако в марте 1868 года, прыгая в седло своей лошади, Ницше ударился грудью о навершие и порвал две мышцы на левом боку, в результате чего он был истощен и не мог ходить в течение нескольких месяцев.[63][64] Следовательно, он снова обратил свое внимание на свои исследования, завершив их в 1868 году. Ницше также встретил Рихард Вагнер впервые в том же году.[65]

Профессор Базеля (1869–1878)

Слева направо: Эрвин Роде, Карл фон Герсдорф и Ницше, октябрь 1871 г.

При поддержке Ритшля в 1869 году Ницше получил замечательное предложение стать профессором классическая филология на Базельский университет в Швейцарии. Ему было всего 24 года, и он не получил докторскую степень и не получил свидетельства преподавателя («абилитация «). Он был награжден почетный доктор к Лейпцигский университет в марте 1869 г., снова при поддержке Ритшля.[66]

Несмотря на то, что его предложение поступило в то время, когда он подумывал отказаться от филологии ради науки, он принял.[67] По сей день Ницше остается одним из самых молодых из известных профессоров классической школы.[68]

Спроектированный Ницше 1870 г. докторская диссертация, «Вклад в изучение и критику источников Диогена Лаэртского» («Beiträge zur Quellenkunde und Kritik des Laertius Diogenes») исследовал истоки идей Диоген Лаэртиус.[69] Хотя он так и не был представлен, позже он был опубликован как благодарность («поздравительная публикация») в Базель.[70][ii]

Перед переездом в Базель Ницше отказался от прусского гражданства: всю оставшуюся жизнь он оставался официально без гражданства.[71][72]

Тем не менее, Ницше служил в прусских войсках во время Франко-прусская война (1870–1871) как медицинский аккуратный. За короткое время в армии он многое испытал и стал свидетелем травматических последствий битвы. Он также заключил контракт дифтерия и дизентерия.[73] Вальтер Кауфманн предполагает, что он также мог заразиться сифилис в публичном доме вместе с другими его инфекциями в это время.[74][75] Вернувшись в Базель в 1870 году, Ницше заметил создание Германская Империя и Отто фон Бисмарк дальнейшую политику как стороннего наблюдателя и с некоторой долей скептицизма в отношении их подлинности. Его первая лекция в университете была «Гомер и классическая филология «. Ницше также встречался Франц Овербек, профессор богословия, который оставался его другом на протяжении всей жизни. Африканский спирт, малоизвестный русский философ, ответственный за 1873 г. Мысль и реальность и коллега Ницше, знаменитый историк Джейкоб Буркхардт, лекции которого часто посещал Ницше, стали оказывать на него значительное влияние.[76]

Ницше уже встречался Рихард Вагнер в Лейпциге в 1868 г., а затем жена Вагнера, Cosima. Ницше очень восхищался этим и во время своего пребывания в Базеле часто посещал дом Вагнера в Tribschen в Люцерн. Вагнеры привели Ницше в свой самый близкий круг, включая Ференц Лист, о которых Ницше в просторечии описал: «Лист или искусство бегать за женщинами!»[77] Ницше наслаждался вниманием, которое он уделял началу Байройтский фестиваль. В 1870 году он подарил Козиме Вагнер рукопись «Происхождения трагической идеи» в подарок на день рождения. В 1872 году Ницше опубликовал свою первую книгу, Рождение трагедии. Однако его коллеги в его области, в том числе Ритчль, не выразили особого энтузиазма по поводу работы, в которой Ницше отказался от классического филологического метода в пользу более спекулятивного подхода. В его полемика Филология будущего, Ульрих фон Виламовиц-Мёллендорф ослабили прием книги и увеличили ее известность. В ответ Роде (тогда еще профессор в Киль ) и Вагнер встал на защиту Ницше. Ницше свободно говорил об изолированности, которую он чувствовал в филологическом сообществе, и безуспешно пытался перейти на должность философа в Базеле.

Ницше, ок. 1872 г.

В 1873 году Ницше начал накапливать заметки, которые были посмертно опубликованы как Философия в трагическую эпоху греков. Между 1873 и 1876 годами он опубликовал четыре отдельных длинных эссе: «Дэвид Штраус: Исповедник и писатель »,« Об использовании и злоупотреблении историей для жизни »,« Шопенгауэр как педагог »и« Рихард Вагнер в Байройте ». Эти четыре позже были опубликованы в сборнике под названием Несвоевременные размышления. Эссе разделяли направленность культурной критики, бросая вызов развивающейся немецкой культуре, предложенной Шопенгауэром и Вагнером. За это время в кругу Вагнеров он встретил Мальвида фон Мейзенбуг и Ганс фон Бюлов. Он также начал дружбу с Поль Рэ который в 1876 году побудил его отказаться от пессимизма в его ранних работах. Однако он был глубоко разочарован Байройтский фестиваль 1876 года, где его отталкивали банальность шоу и подлость публики. Он был также отчужден отстаиванием Вагнером «немецкой культуры», в терминах которой Ницше чувствовал противоречие, а также тем, что Вагнер прославлял свою славу среди немецкой публики. Все это способствовало его последующему решению дистанцироваться от Вагнера.

С публикацией в 1878 г. Человек, слишком человечный (книга афоризмы от метафизики до морали и религии), новый стиль работы Ницше стал ясным, находясь под сильным влиянием Африканский спирт с Мысль и реальность[78] и противодействует пессимистической философии Вагнера и Шопенгауэра. Дружба Ницше с Деуссеном и Роде также остыла. В 1879 году, после значительного ухудшения здоровья, Ницше был вынужден уйти в отставку в Базеле. С детства его преследовали различные разрушительные болезни, в том числе моменты близорукости, из-за которых он почти ослеп, мигрень головные боли и сильное несварение желудка. Несчастный случай с верховой ездой 1868 года и болезни в 1870 году, возможно, усугубили эти постоянные условия, которые продолжали влиять на него в течение его лет в Базеле, вынуждая его брать все более длительные отпуска, пока регулярная работа не стала непрактичной.

Независимый философ (1879–1888)

Лу Саломе, Поль Рэ и Ницше путешествовал по Италии в 1882 году, планируя вместе основать образовательную коммуну, но дружба распалась в конце 1882 года из-за осложнений, связанных с взаимным романтическим интересом Ре и Ницше к Лу Андреас-Саломе.

Живя на пенсию в Базеле и помощь друзей, Ницше часто путешествовал, чтобы найти климат, более благоприятный для его здоровья, и жил до 1889 года в качестве независимого автора в разных городах. Он провел много лета в Сильс Мария возле Санкт-Мориц в Швейцарии. Он проводил зимы в итальянских городах Генуя, Рапалло, и Турин и французский город Отлично. В 1881 году, когда Франция оккупировала Тунис, он планировал поехать в Тунис посмотреть на Европу со стороны, но позже отказался от этой идеи, вероятно, по состоянию здоровья.[79] Ницше время от времени возвращался в Наумбург, чтобы навестить свою семью, и, особенно в это время, он и его сестра были неоднократные периоды конфликта и примирения.

Пока в Генуя, Плохое зрение Ницше побудило его исследовать использование пишущие машинки как средство продолжить писать. Известно, что он пытался использовать Письменный мяч Хансена, современная пишущая машинка. В конце концов, его бывший ученик, Генрих Кёзелиц или же Питер Гаст, стал личным секретарем Ницше. В 1876 году Гаст переписал раздражительный, почти неразборчивый почерк первой встречи Ницше с Рихардом Вагнером в Байройте.[80] Впоследствии он переписал и вычитал гранки почти для всех работ Ницше. По крайней мере, однажды, 23 февраля 1880 года, обычно бедный Гаст получил 200 марок от своего общего друга Поля Рэ.[81] Гаст был одним из немногих друзей, которым Ницше позволял критиковать его. С энтузиазмом отвечая на Также Спрах Заратустра (‘Так говорил Заратустра‘), Гаст действительно счел необходимым указать на то, что люди, которых называли «лишними», на самом деле были совершенно необходимы. Он продолжил перечислять количество людей Эпикур, например, ему приходилось полагаться на простой рацион, состоящий из козьего сыра.[82]

До конца жизни Гаст и Овербек оставались верными друзьями. Мальвида фон Мейзенбуг оставался материнским покровителем даже вне круга Вагнера. Вскоре Ницше связался с музыкальным критиком Карлом Фуксом. Ницше стоял в начале своего наиболее продуктивного периода. Начиная с Человек, слишком человечный в 1878 году Ницше публиковал по одной книге или основному разделу книги каждый год до 1888 года, последнего года его написания; в том году он закончил пять.

В 1882 году Ницше опубликовал первую часть Веселая наука. В том году он также встретил Лу Андреас-Саломе,[83] через Мальвиду фон Мейзенбуг и Поль Рэ.

Мать Саломе отвезла ее в Рим, когда Саломе было 21 год. В городском литературном салоне Саломе познакомилась с Поль Рэ. Ре предложила ей выйти замуж, но вместо этого она предложила, чтобы они жили и учились вместе как «брат и сестра» вместе с другим мужчиной в компании, где они основали бы академическую коммуну.[84] Ре принял эту идею и предложил присоединиться к их другу Ницше. Они встретились с Ницше в Риме в апреле 1882 года, и считается, что Ницше мгновенно влюбился в Саломе, как и Рэ. Ницше попросил Ре предложить Саломе брак, но она отказалась. Она интересовалась Ницше как друг, но не как муж.[84] Тем не менее Ницше был доволен тем, что вместе с Рэ и Саломе путешествовали по Швейцарии и Италии вместе, планируя свою общину. Эти трое путешествовали с матерью Саломе через Италию и думали, где основать свою коммуну «Винтерплан». Они намеревались основать свою коммуну в заброшенном монастыре, но подходящего места найти не удалось. 13 мая в Люцерне, когда Ницше был наедине с Саломе, он серьезно предложил ей снова жениться, но она отвергла его. Тем не менее он был счастлив продолжить реализацию планов академического сообщества.[84] Обнаружив ситуацию, сестра Ницше Элизабет решила увести Ницше от «аморальной женщины».[85]Ницше и Саломе вместе провели лето в Таутенбург в Тюрингии, часто с сестрой Ницше Элизабет в качестве сопровождающей. Саломе сообщает, что он трижды просил ее выйти за него замуж, но она отказалась, хотя достоверность ее сообщений о событиях вызывает сомнения.[86] Прибытие в Лейпциг (Германия) в октябре Саломе и Ре расстались с Ницше после ссоры между Ницше и Саломе, в которой Саломе считала, что Ницше отчаянно любит ее.

Хотя в октябре 1882 года они провели несколько недель вместе в Лейпциге, в следующем месяце Рэ и Саломе бросили Ницше и отправились в Стиббе (сегодня Zdbowo в Польше)[87] без каких-либо планов встретиться снова. Вскоре Ницше впал в период душевных страданий, хотя он продолжал писать Ре, заявляя: «Мы будем видеться время от времени, не так ли?»[88] В более поздних обвинениях Ницше в отдельных случаях винил в неудачах своих попыток добиться расположения Саломе Саломе, Ре и интригах своей сестры (которая писала письма семьям Саломе и Ре, чтобы сорвать планы общины) . Ницше писал об этом романе в 1883 году, что теперь он испытывает «искреннюю ненависть к моей сестре».[88]

Среди возобновившихся приступов болезни, живя почти в изоляции после ссоры с матерью и сестрой из-за Саломе, Ницше сбежал в Рапалло, где написал первую часть книги. Также Спрах Заратустра всего за десять дней.

К 1882 году Ницше принимал огромные дозы опиум, но у него все еще были проблемы со сном.[89] В 1883 году, находясь в Ницце, он выписывал рецепты успокаивающего средства. хлоралгидрат, подписывая их «Доктор Ницше».[90]

После разрыва его философских связей с Шопенгауэр (который был давно мертв и никогда не встречался с Ницше) и его социальные связи с Вагнером, у Ницше было мало оставшихся друзей. Теперь с новым стилем Заратустра, его работа стала еще более отчужденной, и рынок получил ее лишь в той степени, в которой требовала вежливость. Ницше осознавал это и сохранял одиночество, хотя часто жаловался. Его книги оставались в основном непроданными. В 1885 году он напечатал всего 40 экземпляров четвертой части книги. Заратустра и распространил часть из них среди близких друзей, в том числе Элен фон Друсковиц.

В 1883 году он попытался, но не смог получить должность лектора в Лейпцигский университет. Ему было ясно, что, учитывая его отношение к христианству и его представление о Боге, он стал фактически безработным в любом немецком университете. Последующие «чувства мести и негодования» озлобили его:[91]

Отсюда и мой гнев, так как я понял в самом широком смысле слова «жалкое» (обесценивание моего доброго имени, моего характера и моих целей) хватит забрать у меня доверие учеников и тем самым возможность получить их.

В 1886 году Ницше порвал со своим издателем Эрнстом Шмайцнером, испытывая отвращение к его антисемитским взглядам. Ницше считал свои собственные сочинения «полностью похороненными на этой антисемитской свалке» Шмайцнера, ассоциируя издателя с движением, которое должно быть «решительно отвергнуто с холодным презрением всеми здравыми умами».[92] Затем он напечатал За гранью добра и зла за свой счет. Он также приобрел права на публикацию своих более ранних работ и в течение следующего года выпустил вторые издания Рождение трагедии, Человек, слишком человечный, Рассвет, и из Веселая наука с новыми предисловиями, помещающими основную часть его работ в более последовательную перспективу. После этого он считал свою работу завершенной на какое-то время и надеялся, что вскоре у нее появится круг читателей. Фактически, интерес к мысли Ницше в это время действительно возрастал, хотя и довольно медленно и едва заметно для него. В эти годы Ницше встретил Мета фон Салис, Карл Спиттелер, и Готфрид Келлер.

В 1886 году его сестра Элизабет вышла замуж за антисемит Бернхард Фёрстер и поехал в Парагвай, чтобы основать Nueva Germania, «германская» колония — план, на который Ницше ответил насмешливым смехом.[93][94] Через переписку отношения Ницше с Элизабет продолжались через циклы конфликтов и примирения, но они встретились снова только после его краха. У него продолжались частые и болезненные приступы болезни, делавшие невозможным длительную работу.

В 1887 году Ницше написал полемическую О генеалогии нравственности. В том же году он столкнулся с работой Фёдор Достоевский, к которому он почувствовал непосредственное родство.[95] Он также обменялся письмами с Ипполит Тэн и Георг Брандес. Брандес, который начал преподавать философию Сорен Кьеркегор в 1870-х годах писал Ницше с просьбой читать Кьеркегора, на что Ницше ответил, что приедет Копенгаген и читал с ним Кьеркегора. Однако, прежде чем выполнить это обещание, он слишком сильно заболел. В начале 1888 года Брандес прочитал в Копенгагене одну из первых лекций по философии Ницше.

Хотя Ницше ранее объявил в конце О генеалогии нравственности новая работа с названием Воля к власти: Попытка Переоценка всех стоимостей, похоже, он отказался от этой идеи и вместо этого использовал некоторые черновые отрывки, чтобы составить Сумерки идолов и Антихрист в 1888 г.[96]

Его здоровье улучшилось, и он провел лето в приподнятом настроении. Осенью 1888 года его сочинения и письма стали свидетельствовать о более высокой оценке собственного статуса и «судьбы». Однако он переоценил растущий отклик на его сочинения, особенно на недавнюю полемику: Дело Вагнера. В свой 44-й день рождения, после завершения Сумерки идолов и Антихрист, он решил написать автобиографию Ecce Homo. В предисловии, которое предполагает, что Ницше хорошо знал о трудностях интерпретации, которые может вызвать его работа, он заявляет: «Слушайте меня! Я такой-то человек. Прежде всего, не принимайте меня за кого-то другого».[97] В декабре Ницше начал переписку с Август Стриндберг и думал, что, если не будет международного прорыва, он попытается выкупить свои старые произведения у издателя и перевести их на другие европейские языки. Более того, он планировал публикацию сборника Ницше против Вагнера и стихов, составивших его сборник Дионисийско-дифирамбы.

Психическое заболевание и смерть (1889–1900)

Турин дом, где останавливался Ницше (на заднем плане), видно с площади Карло Альберто, где, как утверждается, у него произошел обвал (слева: задний фасад Палаццо Кариньяно )

3 января 1889 года Ницше перенес психическое расстройство.[98] К нему подошли двое полицейских после того, как он устроил беспорядки на улицах г. Турин. Что произошло, остается неизвестным, но часто повторяемая история вскоре после его смерти гласит, что Ницше стал свидетелем порки лошади на другом конце площади Карло Альберто, подбежал к лошади, обвил ее шею руками, чтобы защитить ее. затем рухнул на землю.[99][100]

В следующие несколько дней Ницше прислал короткие статьи, известные как Ванцеттель («Письма безумия») — нескольким друзьям, включая Козима Вагнер и Джейкоб Буркхардт. Большинство из них были подписаны »Дионис «, хотя некоторые из них также были подписаны« der Gekreuzigte », что означает« распятый ». Своему бывшему коллеге Буркхардту Ницше писал:[101]

Рисунок Ганс Ольде из фотографической серии, Больной Ницше, конец 1899 г.

у меня было Каиафа вставить оковы. Кроме того, в прошлом году немецкие врачи распяли меня в очень затяжной манере. Вильгельм, Бисмарк, и все антисемиты отменили.

Кроме того, он приказал немецкому императору отправиться в Рим, чтобы его расстреляли, и призвал европейские державы предпринять военные действия против Германии.[102] что папу нужно посадить в тюрьму и что он, Ницше, создал мир и был в процессе расстрела всех антисемитов.[103]

6 января 1889 года Буркхард показал письмо, полученное им от Ницше, Овербеку. На следующий день Овербек получил аналогичное письмо и решил, что друзья Ницше должны вернуть его в Базель. Овербек поехал в Турин и привез Ницше в психиатрическую клинику в Базеле. К тому времени Ницше оказался полностью охваченным серьезным психическим заболеванием,[104] и его мать Франциска решила перевести его в клинику в г. Йена под руководством Отто Бинсвангер.[105] В январе 1889 года они приступили к запланированному выпуску Сумерки идолов, к тому времени уже напечатанный и переплетенный. С ноября 1889 г. по февраль 1890 г. искусствовед. Юлиус Лангбен пытался вылечить Ницше, утверждая, что методы врачей неэффективны в лечении состояния Ницше.[106] Лангбен все больше контролировал Ницше, пока его скрытность не дискредитировала его. В марте 1890 года Франциска забрала Ницше из клиники и в мае 1890 года привезла его к себе домой в Наумбург.[104] Во время этого процесса Овербек и Гаст размышляли, что делать с неопубликованными работами Ницше. В феврале они заказали частный тираж 50 экземпляров Ницше против Вагнера, но издатель К. Г. Науманн тайно напечатал сто. Овербек и Гаст решили отказаться от публикации Антихрист и Ecce Homo из-за их более радикального содержания.[104] Прием и признание Ницше стали их первым всплеском.[107]

В 1893 году сестра Ницше Элизабет вернулась из Nueva Germania в Парагвае после самоубийства ее мужа. Она изучала работы Ницше и постепенно контролировала их публикацию. Овербек был уволен, и Гаст, наконец, сотрудничал. После смерти Франциски в 1897 году Ницше жил в Веймар, где Элизабет заботилась о нем и позволяла посетителям, в том числе Рудольф Штайнер (который в 1895 г. написал Фридрих Ницше: борец против своего времени, одна из первых книг, восхваляющих Ницше),[108] познакомиться с ее малообщительным братом. Элизабет наняла Штайнера в качестве наставника, чтобы помочь ей понять философию своего брата. Штайнер отказалась от попытки всего через несколько месяцев, заявив, что ее невозможно научить чему-либо в философии.[109]

После поломки Питер Гаст «исправлял» сочинения Ницше без его согласия

Психическое заболевание Ницше первоначально было диагностировано как третичный сифилис в соответствии с преобладающей медицинской парадигмой того времени. Хотя большинство комментаторов считают его неудачу не связанной с его философией, Жорж Батай упали темные намеки («« Человек-воплощение »тоже должен сойти с ума»)[110] и Рене Жирар посмертный психоанализ постулирует почтительное соперничество с Рихард Вагнер.[111] Ницше ранее писал: «Все высшие люди, которых непреодолимо тянуло к тому, чтобы сбросить ярмо любого вида морали и сформулировать новые законы, не имели, если они на самом деле не были сумасшедшими, иного выхода, кроме как сводить себя с ума или притворяться сумасшедшим». (Рассвет, 14) С тех пор диагноз сифилиса поставлен под сомнение, и диагноз «маниакально-депрессивная болезнь с периодическим психоз с последующим сосудистая деменция «был выдвинут Цибульской до исследования Schain.[112][113] Леонард Сакс предположил медленный рост правой ретроорбитальной менингиома как объяснение слабоумия Ницше;[114] Орт и Тримбл постулировали лобно-височная деменция[115] в то время как другие исследователи предложили наследственное нарушение инсульта, называемое КАДАСИЛ.[116] Отравление Меркурий, лечение сифилиса во время смерти Ницше,[117] также было предложено.[118]

В 1898 и 1899 годах Ницше перенес по крайней мере два инсульта. Они частично парализовали его, в результате чего он не мог говорить или ходить. Вероятно, он страдал от клинического гемипарез / гемиплегия на левой стороне тела к 1899 г. После заражения пневмония в середине августа 1900 года в ночь с 24 на 25 августа у него случился еще один удар, и он умер около полудня 25 августа.[119] Элизабет похоронила его рядом с отцом в церкви в Рёкен Lützen. Его друг и секретарь Гаст произнес свою похоронную речь, провозгласив: «Свято имя Твое всем будущим поколениям!»[120]

Могила Ницше в Реккене со скульптурой Das Röckener Bacchanal Клаус Фридрих Мессершмидт (2000)

Элизабет Ферстер-Ницше составлен Воля к власти из неопубликованных записных книжек Ницше и опубликовал его посмертно. Поскольку его сестра составила книгу, основанную на ее собственном слиянии нескольких ранних набросков Ницше, и позволила себе вольности с материалом, ученые пришли к единому мнению, что это не отражает намерений Ницше. (Например, Элизабет удалила афоризм 35 из Антихрист, где Ницше переписал отрывок из Библии). Маццино Монтинари, редактор Ницше Nachlass, назвал это подделкой.[121]

Гражданство, национальность и этничность

Общие комментаторы и ученые Ницше, подчеркивая ли он его культурное происхождение или его язык, в подавляющем большинстве называют Ницше «немецким философом».[36][122][61][123] Другие не присваивают ему национальную категорию.[124][125][126] Германия еще не была объединена в национальное государство, но Ницше родился гражданином Пруссия, который тогда был частью Германская конфедерация.[127] Его место рождения, Рёкен, находится в современном немецком государстве Саксония-Анхальт. Когда он принял свой пост в Базеле, Ницше подал заявление об аннулировании его прусского гражданства.[128] Официальное лишение его гражданства было зафиксировано в документе от 17 апреля 1869 г.[129] и всю оставшуюся жизнь он оставался официально без гражданства.

По крайней мере, к концу своей жизни Ницше считал, что его предки были Польский.[130] Он носил кольцо с печаткой несущий Герб Радвана, прослеживается до Польское дворянство средневековья[131] и фамилия «Ники» польского дворянина (шляхта ) семья, носящая этот герб.[132][133] Готард Ницше, член семьи Ники, уехал из Польши в Пруссия. Его потомки позже поселились в Электорат Саксонии около 1700 года.[134] Ницше писал в 1888 году: «Мои предки были польскими дворянами (Ницки); этот тип, кажется, хорошо сохранился, несмотря на три поколения немецких матерей».[135] В какой-то момент Ницше становится еще более непреклонным в отношении своей польской идентичности. «Я чистокровный польский дворянин, без единой капли дурной крови, и уж точно не немецкой крови».[136] В другой раз Ницше заявил: «Германия — великая нация только потому, что в ее жилах течет столько польской крови … Я горжусь своим польским происхождением».[137] Ницше считал, что его имя могло быть Германизированный в одном письме, в котором говорится: «Меня учили приписывать происхождение моей крови и имени польским дворянам, которых называли Ниецкими, и которые около ста лет назад оставили свой дом и свое благородство, наконец, уступив невыносимому подавлению: они были Протестанты.»[138]

Большинство ученых оспаривают версию Ницше о происхождении его семьи. Ганс фон Мюллер развенчал генеалогию, выдвинутую сестрой Ницше, в пользу польского дворянского наследия.[139] Макс Элер, Двоюродный брат Ницше и куратор Архив Ницше в Веймар, утверждал, что все предки Ницше носили немецкие имена, включая семьи жен.[135] Элер утверждает, что Ницше происходил из длинной линии немецких Лютеранский священнослужители по обе стороны его семьи и современные ученые считают утверждение о польском происхождении Ницше «чистым изобретением».[140] Колли и Монтинари, редакторы сводных писем Ницше, интерпретируют утверждения Ницше как «ошибочное мнение» и «безосновательное».[141][142] Название Ницше само по себе не польское имя, а исключительно распространенное по всей центральной Германии, в этой и родственных формах (например, Ниче и Ницке). Название происходит от имени Николаус, сокращенно Ник; ассимилировали со славянскими Ниц; это сначала стало Ниче а потом Ницше.[135]

Неизвестно, почему Ницше хотел, чтобы его считали польским дворянством. По словам биографа Р. Дж. Холлингдейл Распространение Ницше мифа о польском происхождении могло быть частью его «кампании против Германии».[135]

Отношения и сексуальность

Ницше никогда не был женат. Он предложил Лу Саломе трижды и каждый раз был отклонен.[143] Одна из теорий обвиняет взгляд Саломе в сексуальности как на одной из причин ее отчуждения от Ницше. Как сформулировано в 1898 г. новелла Феничка, она рассматривала идею полового акта как запретительного, а брак как нарушение, а некоторые полагали, что они указывали сексуальное подавление и невроз.[144] Размышляя о безответная любовь Ницше считал, что «незаменимым … для любовника является его безответная любовь, от которой он ни за что не откажется из-за состояния безразличия».[iii]

Деуссен процитировал эпизод Кёльн публичный дом в феврале 1865 года как инструмент, помогающий понять образ мыслей философов, в основном о женщинах. Ницше тайно проводили в «дом для звонков», из которого он неуклюже сбежал, увидев «полдюжины призраков, одетых в пайетки и вуали». По словам Деуссена, Ницше «никогда не решал оставаться незамужним на протяжении всей своей жизни. По его мнению, женщины должны были жертвовать собой ради заботы и блага мужчин».[73] Ученый Ницше Иоахим Кёлер [де ] пытался объяснить историю жизни и философию Ницше, утверждая, что он был гомосексуалистом. Келер утверждает, что сифилис Ницше, который «… обычно считается результатом его встречи с проституткой в борделе в Кёльн или же Лейпциг, одинаково вероятно. Некоторые утверждают, что Ницше заразился этим в мужском борделе в Генуя.»[145] Заражение из гомосексуального публичного дома подтвердили Зигмунд Фрейд, который сослался на Отто Бинсвангера в качестве источника.[146] Келер также предполагает, что у Ницше, возможно, были романтические отношения, а также дружба с Поль Рэ.[147] Есть утверждение, что гомосексуализм Ницше был широко известен в Венское психоаналитическое общество, с другом Ницше Поль Деуссен утверждая, что «он был мужчиной, который никогда не касался женщины».[148][149]

Взгляды Келера не нашли широкого признания среди ученых и комментаторов Ницше. Аллан Мегилл утверждает, что, хотя утверждение Келера о том, что Ницше находился в противоречии с его гомосексуальным желанием, нельзя просто отклонить, «доказательства очень слабы», и Келер может проецировать представления о сексуальности двадцатого века на представления о дружбе девятнадцатого века.[147] Также известно, что Ницше часто бывал гетеросексуальный публичные дома.[146] Найджел Роджерс и Мел Томпсон утверждали, что постоянные болезни и головные боли мешали Ницше много общаться с женщинами. Тем не менее они предлагают другие примеры, в которых Ницше выражал свою привязанность к женщинам, в том числе к жене Вагнера. Козима Вагнер.[150]

Другие ученые утверждали, что интерпретация Келера, основанная на сексуальности, не помогает понять философию Ницше.[151][152] Однако есть и те, кто подчеркивает, что если Ницше предпочитал мужчин, то это предпочтение составляло его психосексуальный макияж — но он не мог признаться себе в своих желаниях, это означало, что он действовал в противоречии со своей философией.[153]

Композитор

Ницше написал несколько произведений для голоса, фортепиано и скрипки, начиная с 1858 года в Шульпфорте в Наумбурге, когда он начал работать над музыкальными композициями. Рихард Вагнер пренебрежительно относился к музыке Ницше, якобы высмеивая подарок на день рождения в виде фортепианной композиции, посланной Ницше в 1871 году своей жене. Cosima. Немецкий дирижер и пианист Ганс фон Бюлов также описал другое произведение Ницше как «самый незаметный и самый антимузыкальный набросок на нотной бумаге, с которым я сталкивался за долгое время».[154]

В письме 1887 года Ницше утверждал: «Никогда не было философа, который был бы по сути музыкантом в такой степени, как я», хотя он также признал, что он «мог быть совершенно неудачным музыкантом».[155]

Философия

Ницше, 1869 г.

Из-за Ницше вызывающий воспоминания стиль и провокационные идеи, его философия вызывает страстные реакции. Его работы остаются противоречивыми из-за различных интерпретаций и неверных толкований. В западной философии сочинения Ницше описывались как случай свободной революционной мысли, то есть революционной по своей структуре и проблемам, хотя и не связанной с каким-либо революционным проектом.[156] Его произведения также были описаны как революционный проект, в котором его философия служит основой возрождения европейской культуры.[157][158]

Аполлонический и дионисийский

В Аполлонический и дионисийский — двоякая философская концепция, основанная на особенностях древнегреческой мифологии: Аполлон и Дионис. Хотя эта концепция, как известно, связана с Рождение трагедии, поэт Hölderlin уже говорил об этом, и Винкельманн говорил о Вакх. За год до публикации Рождение трагедии, Ницше написал фрагмент под названием «О музыке и словах».[159] В нем он утверждал Шопенгауэровский суждение о том, что музыка является первичным выражением сущности всего. Вторично производные лирическая поэзия и драма, которые представляют феноменальный внешний вид предметов. Таким образом, трагедия рождается из музыки.

Ницше нашел в классической афинской трагедии искусство, которое превзойденный пессимизм в так называемых мудрость Силена. Греческие зрители, заглядывая в бездну человеческих страданий, изображаемых на сцене героями, страстно и радостно утверждали жизнь, считая ее стоящей. Основная тема в Рождение трагедии в том, что слияние дионисийского и аполлонического Kunsttrieben («художественные импульсы») формируют драматические искусства или трагедии. Он утверждал, что это слияние не было достигнуто со времен древнегреческих трагеды. Аполлон олицетворяет гармонию, прогресс, ясность и логику, тогда как Дионис олицетворяет беспорядок, опьянение, эмоции и экстаз. Ницше использовал эти две силы, потому что для него мир разума и порядка, с одной стороны, и страсть и хаос, с другой, сформировали принципы, которые были фундаментальными для Греческая культура:[160][161] аполлонический — спящее состояние, полное иллюзий; и дионисийское состояние опьянения, представляющее высвобождение инстинктов и растворение границ. В этой форме мужчина выглядит как сатир. Он ужас уничтожения принципа индивидуальность и в то же время тот, кто наслаждается его разрушением.[162] Оба эти принципа предназначены для представления познавательный состояния, которые проявляются через искусство как сила природы в человеке.[163]

Аполлонические и дионисийские сопоставления проявляются во взаимодействии трагедии: трагический герой драмы, главный герой, изо всех сил пытается навести (аполлонический) порядок в своей несправедливой и хаотической (дионисийской) судьбе, хотя он умирает, не осуществив этого. Разработка концепции Гамлет как интеллектуал, который не может принять решение, и живущий антитеза Человеку действия Ницше утверждает, что дионисийская фигура обладает знанием того, что его действия не могут изменить вечный баланс вещей, и ему достаточно отвращения, чтобы вообще не действовать. Гамлет попадает под эту категорию — он увидел сверхъестественную реальность через Призрака, он получил истинное знание и знает, что никакие его действия не могут изменить это.[164][165] Для зрителей такой драмы эта трагедия позволяет им почувствовать то, что Ницше называл Изначальное единство, возрождает дионисийскую природу. Он описывает изначальное единство как возрастание силы, переживание полноты и полноты, дарованное ему. безумие. Безумие действует как опьянение и имеет решающее значение для физиологический состояние, позволяющее создавать любое искусство.[166] Стимулируемое этим состоянием, у человека усиливается художественная воля:

В этом состоянии человек обогащает все из своей собственной полноты: все, что он видит, какие бы воли ни видятся раздутыми, напряженными, сильными, перегруженными силой. Человек в этом состоянии трансформирует вещи, пока они не отражают его силу — пока они не отражают его совершенство. Преобразование в совершенство — это искусство.

Ницше непреклонен в том, что произведения Эсхил и Софокл представляют собой вершину художественного творчества, истинное осознание трагедии; это с Еврипид, эта трагедия начинается Untergang (буквально «уходить под воду» или «нисходящий путь», что означает упадок, разрушение, падение, смерть и т. д.). Ницше возражает против того, чтобы Еврипид использовал Сократический рационализм и мораль в своих трагедиях, утверждая, что вливание этика и причина лишает трагедию своего основания, а именно хрупкого баланса дионисийского и аполлонического. Сократ подчеркивал разум до такой степени, что рассеивал ценность миф и страдания для человеческого знания. Платон продолжил этот путь в своих диалогах, и современный мир в конечном итоге унаследовал разум за счет художественных импульсов, обнаруженных в дихотомии Аполлонии и Диониса. Это приводит его к выводу, что европейская культура со времен Сократа всегда была только аполлонической, поэтому декадентский и нездоровый.[167] Он отмечает, что всякий раз, когда доминирует аполлоническая культура, дионисийскому не хватает структуры для создания связного искусства, а когда дионисийское доминирует, аполлонийскому не хватает необходимой страсти. Только плодотворное взаимодействие этих двух сил, объединенных в искусство, представляло лучшее из греческой трагедии.[168]

Пример влияния этой идеи можно увидеть в книге. Образцы культуры, куда антрополог Рут Бенедикт признает ницшеанские противоположности «аполлонического» и «дионисийского» стимулом для ее размышлений о Индейские культуры.[169] Карл Юнг много писал о дихотомии в Психологические типы.[170] Мишель Фуко прокомментировал, что его собственная книга Безумие и цивилизация следует читать «под солнцем великого ницшеанского исследования». Здесь Фуко сослался на описание Ницше рождения и смерти трагедии и его объяснение, что последующая трагедия западного мира была отказом от трагического и, как следствие, отказом от священного.[171] Художник Марк Ротко находился под влиянием взглядов Ницше на трагедию, представленных в Рождение трагедии.

Перспективизм

Ницше утверждал, что смерть Бога в конечном итоге приведет к потере любой универсальной точки зрения на вещи и какого-либо связного чувства объективная правда.[172][173][174] Ницше отверг идею объективной реальности, утверждая, что знание условный и условный, по отношению к различным изменчивым перспективам или интересам.[175] Это приводит к постоянной переоценке правил (то есть правил философии, научного метода и т. Д.) В соответствии с обстоятельствами индивидуальных точек зрения.[176] Это представление получило название перспективизм.

В Также Спрах Заратустра, Ницше провозгласил, что таблица ценностей висит над каждым великим человеком. Он указал, что у разных народов общим является акт уважения, создания ценностей, даже если ценности у разных людей разные. Ницше утверждал, что великих людей делает не содержание их убеждений, а акт оценки. Таким образом, ценности, которые сообщество пытается сформулировать, не так важны, как коллективная воля к реализации этих ценностей. По мнению Ницше, готовность важнее, чем заслуга самой цели. «Тысяча целей уже достигнута, — говорит Заратустра, — ибо есть тысяча народов. Не хватает только ига для тысячи шей: не хватает одной цели. У человечества все еще нет цели». Отсюда и название афоризма «О тысяче и одной цели». Идея о том, что одна система ценностей не более достойна, чем другая, хотя ее нельзя напрямую приписывать Ницше, стала общей предпосылкой в современной социальной науке. Макс Вебер и Мартин Хайдеггер впитали его и сделали своим. Это сформировало их философские и культурные устремления, а также их политическое понимание. Вебер, например, опирался на перспективизм Ницше, утверждая, что объективность все еще возможна, но только после того, как будут установлены конкретная перспектива, ценность или цель.[177][178]

Среди его критики традиционной философии Кант, Декарт, и Платон в За гранью добра и зла, Ницше атаковал вещь в себе и Мыслю, следовательно, существую («Я думаю, следовательно, я») как необъяснимый убеждения, основанные на наивном принятии прежних представлений и заблуждения.[179] Философ Аласдер Макинтайр поставил Ницше на высокое место в истории философии. Критикуя вместе нигилизм и Ницше как признак всеобщего упадка,[180] он по-прежнему хвалил его за признание психологических мотивов Канта и Юм моральная философия России:[181]

Ибо историческим достижением Ницше было понимание более ясно, чем любой другой философ … не только то, что якобы являлось призывом к объективность были фактически выражением субъективной воли, но также и характером проблем, которые это ставило перед философией.[182]

«Восстание рабов» в морали

|

|

Эта секция нужны дополнительные цитаты для проверка. Пожалуйста помоги улучшить эту статью к добавление цитат в надежные источники. Материал, не полученный от источника, может быть оспорен и удален. |

В За гранью добра и зла и О генеалогии нравственности, Ницше генеалогический учет развития современных моральных систем занимает центральное место. Для Ницше в истории человечества произошел фундаментальный сдвиг от мышления в терминах «хорошее и плохое» к «добру и злу».

Первоначальную форму нравственности задал воин. аристократия и другие правящие касты древних цивилизаций. Аристократические ценности хорошего и плохого совпадали и отражали их отношение к низшим. касты такие как рабы. Ницше представил эту «высшую мораль» как исходную систему морали — возможно, лучше всего связанную с Гомерический Греция.[183] Быть «хорошим» значило быть счастливым и иметь то, что связано со счастьем: богатство, силу, здоровье, власть и т. Д. Быть «плохим» значило быть подобным рабам, которыми правит аристократия: бедным, слабым, больным , жалкие — объекты жалости или отвращения, а не ненависти.[184]