палеонтолог

- палеонтолог

-

палеонтолог

Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — М.: Русский язык.

.

1998.

Смотреть что такое «палеонтолог» в других словарях:

-

палеонтолог — и устарелое палеонтолог … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

-

ПАЛЕОНТОЛОГ — ПАЛЕОНТОЛОГ, палеонтолога, муж. Ученый, занимающийся палеонтологией. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

-

ПАЛЕОНТОЛОГ — ПАЛЕОНТОЛОГ, а, муж. Специалист по палеонтологии. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

-

палеонтолог — специалист по палеонтологии. Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007 … Словарь иностранных слов русского языка

-

палеонтолог — сущ., кол во синонимов: 4 • актуопалеонтолог (1) • микропалеонтолог (1) • палеоб … Словарь синонимов

-

палеонтолог — а, ч. Фахівець із палеонтології … Український тлумачний словник

-

палеонтолог-эволюционист — палеонтолог эволюционист, палеонтолога эволюциониста … Орфографический словарь-справочник

-

палеонтологічний — прикметник … Орфографічний словник української мови

-

палеонтологічний — а, е. Стос. до палеонтології … Український тлумачний словник

-

Палеонтолог — м. Специалист в области палеонтологии. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Русский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

| падеж | ед. ч. | мн. ч. |

|---|---|---|

| Им. | палеонто́лог | палеонто́логи |

| Р. | палеонто́лога | палеонто́логов |

| Д. | палеонто́логу | палеонто́логам |

| В. | палеонто́лога | палеонто́логов |

| Тв. | палеонто́логом | палеонто́логами |

| Пр. | палеонто́логе | палеонто́логах |

па—ле—он—то́—лог

Существительное, одушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -пале-; корень: -онто-; корень: -лог- [Тихонов, 1996].

Произношение[править]

- МФА: [pəlʲɪɐnˈtoɫək]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- специалист в области палеонтологии; тот, кто изучает растительный и животный мир прошедших геологических эпох ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

- —

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

|

Этимология[править]

От ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Перевод[править]

| Список переводов | |

|

Библиография[править]

Башкирский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Казахский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Киргизский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Сербский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Таджикский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Татарский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Украинский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное, одушевлённое, мужской род.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Якутский[править]

Морфологические и синтаксические свойства[править]

палеонтолог

Существительное.

Корень: —.

Произношение[править]

Семантические свойства[править]

Значение[править]

- палеонтолог ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).

Синонимы[править]

Антонимы[править]

Гиперонимы[править]

Гипонимы[править]

Родственные слова[править]

| Ближайшее родство | |

Этимология[править]

Из ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]

Библиография[править]

Правильное написание слова палеонтология:

палеонтология

Крутая NFT игра. Играй и зарабатывай!

Количество букв в слове: 13

Слово состоит из букв:

П, А, Л, Е, О, Н, Т, О, Л, О, Г, И, Я

Правильный транслит слова: paleontologiya

Написание с не правильной раскладкой клавиатуры: gfktjynjkjubz

Тест на правописание

Синонимы слова Палеонтология

- Палеонтография

- Палеобиология

- Зоопалеонтология

В таком слове ударение падает на слог со второй буквой О — палеонтОлоги.

множественное число слова палеонтолог

Примеры предложений, как пишется палеонтологи

Все же эти окаменевшие скелеты динозавров – шутка, которой пока не поняли палеонто́логи.

— Нил Гейман, Добрые предзнаменования

Воспоминание о вспарывающем землю бульдозере с гремящим стосильным мотором перекрыло видение единорога, но палеонто́логи легко определили эласмотерия – странного зверя, обитавшего в степях Украины, Сибири и почти всей Азии, включая Китай.

— Иван Ефремов, Лезвие бритвы

Эта перетасовка наследственности в борьбе с энтропией и черпание новых сил из окружающего мира — самая сложная загадка науки, над пониманием которой уже тысячи лет бились биологи, физики, палеонто́логи и математики.

— Иван Ефремов, Туманность Андромеды

Палеонто́логи с радостными восклицаниями бросались то в одну, то в другую сторону.

— Иван Ефремов, Туманность Андромеды

— Вы прекрасно обрисовали заселение внутренней поверхности, — заметил Каштанов, — хотя палеонто́логи, может быть, найдут и спорные пункты в ваших предположениях.

— Владимир Обручев, Плутония. Земля Санникова

На данной странице указано на какой слог правильно ставить ударение в слове палеонтологи. В слове «палеонтологи» ударение должно быть поставлено на слог со второй буквой О — палеонто́логи.

Надеемся, что теперь у вас не будет вопросов, как пишется слово палеонтологи, куда ставить ударение, какое ударение, или где должно стоять ударение в слове палеонтологи, чтобы грамотно его произносить.

×òî òàêîå «ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß»? Êàê ïðàâèëüíî ïèøåòñÿ äàííîå ñëîâî. Ïîíÿòèå è òðàêòîâêà.

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß

ïàëåîíòîëî?ãèÿ

íàóêà î äðåâíèõ (âûìåðøèõ) îðãàíèçìàõ, êîòîðûå ñîõðàíèëèñü â âèäå èñêîïàåìûõ îñòàòêîâ èëè îñòàâèëè ñëåäû ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè; ðàçäåë áèîëîãèè, òåñíî ñìûêàþùèéñÿ ñ ãåîëîãèåé. Íà îñíîâàíèè ïàëåîíòîëîãè÷åñêèõ äàííûõ âîññòàíàâëèâàåòñÿ ýâîëþöèÿ æèçíè íà Çåìëå. Ïàëåîíòîëîãèÿ ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà ïàëåîçîîëîãèþ è ïàëåîáîòàíèêó (èçó÷àþùèå ñîîòâåòñòâåííî èñêîïàåìûõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé); êàæäàÿ èç íèõ èìååò ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ. Ìèêðîïàëåîíòîëîãèÿ çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì äðåâíèõ ìèêðîîðãàíèçìîâ. Ñâÿçè äðåâíèõ îðãàíèçìîâ äðóã ñ äðóãîì è ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé íàõîäÿòñÿ â âåäåíèè ïàëåîýêîëîãèè. Çàêîíîìåðíîñòè ãåîãðàôè÷åñêîãî ðàññåëåíèÿ îðãàíèçìîâ â ïðîøëîì âûÿâëÿåò ïàëåîáèîãåîãðàôèÿ, çàêîíîìåðíîñòè çàõîðîíåíèÿ îðãàíèçìîâ òàôîíîìèÿ, ñëåäû èõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïàëåîèõíîëîãèÿ.

Îêàìåíåëîñòè â ñëîÿõ ãîðíûõ ïîðîä áûëè èçâåñòíû óæå àíòè÷íûì ôèëîñîôàì-íàòóðàëèñòàì (Êñåíîôàí, Êñàíò, Ãåðîäîò, Òåîôðàñò, Àðèñòîòåëü).  ýïîõó Âîçðîæäåíèÿ èñêîïàåìûå îñòàòêè îðãàíèçìîâ ïîëó÷èëè ïåðâóþ íàó÷íóþ èíòåðïðåòàöèþ ñïåðâà ó êèòàéñêèõ íàòóðàëèñòîâ, à çàòåì è ó åâðîïåéñêèõ (Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, Äæèðîëàìî Ôðàêàñòîðî, Áåðíàð Ïàëèññè, Àãðèêîëà è äð.). Ñ èìåíàìè äàòñêîãî íàòóðàëèñòà Í. Ñòåíî è àíãëè÷àíèíà Ð. Ãóêà ñâÿçàíû ïðåäñòàâëåíèÿ î âûìåðøèõ âèäàõ îðãàíèçìîâ, à ñ ñåð. 18 â. ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèå âçãëÿäû î ïîñòîÿííûõ èçìåíåíèÿõ â æèâîé ïðèðîäå. Çàòåì Ó. Ñìèò â Âåëèêîáðèòàíèè îáîñíîâàë îïðåäåëåíèå îòíîñèòåëüíîãî âîçðàñòà ãåîëîãè÷åñêèõ ïëàñòîâ ïî îêàìåíåëîñòÿì (1794). Îñíîâàòåëåì ïàëåîíòîëîãèè ñ÷èòàåòñÿ Æ. Êþâüå (êîí. 18 íà÷. 19 ââ.). Ñîçäàòåëåì ïåðâîé òåîðèè ýâîëþöèè áûë åãî ñîâðåìåííèê Æ. Á. Ëàìàðê. Íîâûé ýòàï â ðàçâèòèè íàóêè íà÷àëñÿ â 1859 ã. ïîñëå âûõîäà â ñâåò òðóäà ×. Äàðâèíà «Ïðîèñõîæäåíèå âèäîâ». Åãî èäåè ñòàëè áûñòðî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ è îáîñíîâûâàòüñÿ ïàëåîíòîëîãè÷åñêèìè äàííûìè.

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß — ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß, Öè, æ. Íàóêà î âûìåðøèõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèÿõ…. Òîëêîâûé ñëîâàðü Îæåãîâà

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß —

(îò Ïàëåî…, ãðå÷. on, ðîäèòåëüíûé ïàäåæ ontos ñóùåñòâî è …Ëîãèÿ

íàóêà îá îðãàíèçìàõ ì… Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß — ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß, ïàëåîíòîëîãèè, ìí. íåò. æ. (îò ãðå÷. palaios — äðåâíèé, on, ðîä. ï. ontos — ñóùåñòâî … Òîëêîâûé ñëîâàðü Óøàêîâà

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß — æ. 1. Íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà, èçó÷àþùàÿ ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð ïðîøåäøèõ ãåîëîãè÷åñêèõ ýïîõ… Òîëêîâûé ñëîâàðü Åôðåìîâîé

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß —

áèîëîãè÷åñêàÿ íàóêà, èçó÷àþùàÿ æèçíü ïðîøåäøèõ ãåîëîãè÷åñêèõ ýïîõ. Îòðàñëü ïàëåîíòîëîãèè, çàíèìàþùà… Ýíöèêëîïåäèÿ Êîëüåðà

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß — ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß (îò ïàëåî… è îíòîëîãèÿ) — íàóêà î âûìåðøèõ ðàñòåíèÿõ è æèâîòíûõ (ñîõðàíèâøèõñÿ â âèä… Áîëüøîé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß —

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß

[îò ïàëåî…, ãðå÷. on (ontos) ñóùåå è…ëîãèÿ… Ýêîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß —

ÏÀËÅÎÍÒÎËÎÃÈß

[îò ïàëåî…, ãðå÷. on (ontos) ñóùåå è…ëîãèÿ… Ýêîëîãè÷åñêèé ñëîâàðü

палеонто́лог

палеонто́лог, -а

Источник: Орфографический

академический ресурс «Академос» Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН (словарная база

2020)

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать

Карту слов. Я отлично

умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова графоманство:

Синонимы к слову «палеонтолог»

Предложения со словом «палеонтолог»

- Много интересных находок на счёту американских палеонтологов, среди них – окаменевшие мумии утконосого динозавра – анатозавра – с частично сохранившейся кожей.

- Ещё я мечтал стать палеонтологом, потому что меня очень интриговал человеческий интеллект и его эволюция.

- В структуре тела человека работающего палеонтологи находят признаки того, что структура социума, в котором он жил, серьёзно сдвинулась от обезьяньей модели в сторону человеческой.

- (все предложения)

Каким бывает «палеонтолог»

→

палеонтологии — существительное, родительный п., жен. p., ед. ч.

↳

палеонтологии — существительное, дательный п., жен. p., ед. ч.

↳

палеонтологии — существительное, предложный п., жен. p., ед. ч.

↳

палеонтологии — существительное, именительный п., жен. p., мн. ч.

↳

палеонтологии — существительное, винительный п., жен. p., мн. ч.

Часть речи: существительное

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Смотреть что такое ПАЛЕОНТОЛОГ в других словарях:

ПАЛЕОНТОЛОГ

ПАЛЕОНТОЛОГ, -а, м. Специалист по палеонтологии.

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонтолог м. Специалист в области палеонтологии.

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонтолог

сущ., кол-во синонимов: 4

• актуопалеонтолог (1)

• микропалеонтолог (1)

• палеобиолог (1)

• палеоэнтомолог (1)

Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013.

…. смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

1) Орфографическая запись слова: палеонтолог2) Ударение в слове: палеонт`олог3) Деление слова на слоги (перенос слова): палеонтолог4) Фонетическая тран… смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

Пот Понт Понг Полтон Полотно Полон Полог Полнота Полно Полет Полено Пол Плотогон Плотно Плот Плена Платон Плато Платно Плат Планетолог Планет План Пеон Пенго Пенга Пенал Пена Пелотон Пеан Патон Патолог Патоген Патло Пат Пан Палоло Палеонтолог Пагон Отелло Отел Отгон Опт Оплот Опал Опа Ооо Оон Онега Олег Олеат Огон Оао Нто Нпо Нота Нога Нло Непал Неолог Нега Нгал Нато Налог Налет Нал Наголо Нагло Лото Лот Лоно Лонгет Лонг Логопат Лог Лето Лептон Лепта Лепота Леонт Леон Ленто Лента Лена Лен Легато Легат Лангет Лал Лаг Енот Енол Гто Гот Гонт Гон Голо Гол Гнет Гнат Глот Глет Гет Гептан Ген Гаптен Гап Галоп Талон Танго Тег Тело Гало Галлон Галле Тенга Теолог Галл Галеон Тепа Тепло Тлен Гален Тога Тон Атолл Апологет Аполог Аполлон Аон Анетол Тоо Англо Ангел Аллен Алле Алл Ален Алгол Агент Тополог Топ Ант Аоот Апог Тонг Толпа Тол Того… смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

ПАЛЕОНТО́ЛОГ, а, ч.Фахівець із палеонтології.Хоч серед будівників підземної магістралі немає археологів і палеонтологів, вони не проходять без уваги по… смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

корень — ПАЛЕ; корень — ОНТО; корень — ЛОГ; нулевое окончание;Основа слова: ПАЛЕОНТОЛОГВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой… смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонтолог

специалист по палеонтологии.

Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК»,2007.

ПАЛЕОНТОЛОГ

Ударение в слове: палеонт`ологУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: палеонт`олог

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонто́лог,

палеонто́логи,

палеонто́лога,

палеонто́логов,

палеонто́логу,

палеонто́логам,

палеонто́лога,

палеонто́логов,

палеонто́логом,

палеонто́логами,

палеонто́логе,

палеонто́логах

(Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку»)

…. смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонто’лог, палеонто’логи, палеонто’лога, палеонто’логов, палеонто’логу, палеонто’логам, палеонто’лога, палеонто’логов, палеонто’логом, палеонто’логами, палеонто’логе, палеонто’логах… смотреть

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонтолог = м. pal(a)eontologist; палеонтологический pal(a)eontological; палеонтология ж. pal(a)eontology.

ПАЛЕОНТОЛОГ

Начальная форма — Палеонтолог, единственное число, именительный падеж, мужской род, одушевленное

ПАЛЕОНТОЛОГ

ПАЛЕОНТОЛОГ палеонтолога, м. Ученый, занимающийся палеонтологией.

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонтолог, палеонт′олог, -а, м. Специалист по ~ии.

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонтолог

палеонтолог, мутахассиси палеонтология

ПАЛЕОНТОЛОГ

м.

палеонтолог (палеонтология боюнча специалист).

ПАЛЕОНТОЛОГ

ПАЛЕОНТОЛОГ, -а, м. Специалист по палеонтологии.

ПАЛЕОНТОЛОГ

м.

paleontologo

Итальяно-русский словарь.2003.

ПАЛЕОНТОЛОГ

палеонто́лог

іменник чоловічого роду, істота

Разбор слова «палеонтолог»: для переноса, на слоги, по составу

Объяснение правил деление (разбивки) слова «палеонтолог» на слоги для переноса.

Онлайн словарь Soosle.ru поможет: фонетический и морфологический разобрать слово «палеонтолог» по составу, правильно делить на слоги по провилам русского языка, выделить части слова, поставить ударение, укажет значение, синонимы, антонимы и сочетаемость к слову «палеонтолог».

Содержимое:

- 1 Слоги в слове «палеонтолог» деление на слоги

- 2 Как перенести слово «палеонтолог»

- 3 Морфологический разбор слова «палеонтолог»

- 4 Разбор слова «палеонтолог» по составу

- 5 Сходные по морфемному строению слова «палеонтолог»

- 6 Ударение в слове «палеонтолог»

- 7 Фонетическая транскрипция слова «палеонтолог»

- 8 Фонетический разбор слова «палеонтолог» на буквы и звуки (Звуко-буквенный)

- 9 Предложения со словом «палеонтолог»

- 10 Сочетаемость слова «палеонтолог»

- 11 Значение слова «палеонтолог»

- 12 Как правильно пишется слово «палеонтолог»

- 13 Ассоциации к слову «палеонтолог»

Слоги в слове «палеонтолог» деление на слоги

Количество слогов: 5

По слогам: па-ле-о-нто-лог

н — непарная звонкая согласная (сонорная), примыкает к текущему слогу

Как перенести слово «палеонтолог»

па—леонтолог

пале—онтолог

палео—нтолог

палеон—толог

палеонто—лог

Морфологический разбор слова «палеонтолог»

Часть речи:

Имя существительное

Грамматика:

часть речи: имя существительное;

одушевлённость: одушевлённое;

род: мужской;

число: единственное;

падеж: именительный;

отвечает на вопрос: (есть) Кто?

Начальная форма:

палеонтолог

Разбор слова «палеонтолог» по составу

| пале | корень |

| онто | корень |

| лог | корень |

| ø | нулевое окончание |

палеонтолог

Сходные по морфемному строению слова «палеонтолог»

Сходные по морфемному строению слова

Ударение в слове «палеонтолог»

палеонто́лог — ударение падает на 4-й слог

Фонетическая транскрипция слова «палеонтолог»

[пал’иан’т`олак]

Фонетический разбор слова «палеонтолог» на буквы и звуки (Звуко-буквенный)

| Буква | Звук | Характеристики звука | Цвет |

|---|---|---|---|

| п | [п] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный | п |

| а | [а] | гласный, безударный | а |

| л | [л’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | л |

| е | [и] | гласный, безударный | е |

| о | [а] | гласный, безударный | о |

| н | [н’] | согласный, звонкий непарный (сонорный), мягкий | н |

| т | [т] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный | т |

| о | [`о] | гласный, ударный | о |

| л | [л] | согласный, звонкий непарный (сонорный), твёрдый | л |

| о | [а] | гласный, безударный | о |

| г | [к] | согласный, глухой парный, твёрдый, шумный | г |

Число букв и звуков:

На основе сделанного разбора делаем вывод, что в слове 11 букв и 11 звуков.

Буквы: 5 гласных букв, 6 согласных букв.

Звуки: 5 гласных звуков, 6 согласных звуков.

Предложения со словом «палеонтолог»

Он, известный палеонтолог, был бесконечно тщеславен и амбициозен.

Источник: О. А. Хмельницкая, 33 счастья, 2008.

Первые ростки религиозных воззрений появились, по мнению палеонтологов (не всех) 15 — 20 тысячелетий назад.

Источник: В. Д. Гитт, Размышления о магии, религии и здоровье, 2011.

В апреле 2012 год научный мир взорвало сенсационное открытие немецких палеонтологов.

Источник: И. С. Прокопенко, Незримая война, 2016.

Сочетаемость слова «палеонтолог»

1. известный палеонтолог

2. американский палеонтолог

3. по мнению палеонтологов

4. стать палеонтологом

5. (полная таблица сочетаемости)

Значение слова «палеонтолог»

ПАЛЕОНТО́ЛОГ , -а, м. Специалист по палеонтологии. (Малый академический словарь, МАС)

Как правильно пишется слово «палеонтолог»

Правописание слова «палеонтолог»

Орфография слова «палеонтолог»

Правильно слово пишется: палеонто́лог

Нумерация букв в слове

Номера букв в слове «палеонтолог» в прямом и обратном порядке:

- 11

п

1 - 10

а

2 - 9

л

3 - 8

е

4 - 7

о

5 - 6

н

6 - 5

т

7 - 4

о

8 - 3

л

9 - 2

о

10 - 1

г

11

Ассоциации к слову «палеонтолог»

-

Геолог

-

Динозавр

-

Ефремов

-

Ботаник

-

Отложение

-

Биолог

-

Археолог

-

Млекопитающее

-

Гомера

-

Останки

-

Член-корреспондент

-

Скелет

-

Геология

-

Рептилия

-

Раскопка

-

Ящер

-

Эволюция

-

Находка

-

Филолог

-

Фауна

-

Дарвин

-

Подсемейство

-

Монголия

-

Антоно

-

Мамонт

-

Академик

-

Оуэн

-

Носорог

-

Феодосий

-

Фернандо

-

Шмидт

-

Гипотеза

-

Биология

-

Анатомия

-

Нильс

-

Коллекционер

-

Особь

-

Жорж

-

Копа

-

Аргентина

-

Марш

-

Пласт

-

Фрагмент

-

Реконструкция

-

Ярус

-

Музей

-

Марков

-

Экспедиция

-

Экземпляр

-

Йозеф

-

Паскаль

-

Густав

-

Исследователь

-

Девон

-

Георг

-

Ран

-

Череп

-

Хосе

-

Чехол

-

Бонапарт

-

Эпитет

-

Иоганн

-

Чарльз

-

Норман

-

Профессор

-

Наука

-

Эдварда

-

Животное

-

Ископаемый

-

Типовой

-

Аргентинский

-

Геологический

-

Доисторический

-

Меловой

-

Эволюционный

-

Окаменелый

-

Названый

-

Бельгийский

-

Учёный

-

Австралийский

-

Американский

-

Биологический

-

Канадский

-

Монгольский

-

Сравнительный

-

Выдающийся

-

Чешский

-

Родовой

-

Китайский

-

Арктический

-

Животный

-

Калифорнийский

-

Систематический

-

Пермский

-

Вымереть

-

Описать

-

Окаменеть

-

Раскопать

-

Костить

-

Выделить

ж.

Научная дисциплина, изучающая растительный и животный мир прошедших геологических эпох.

ПАЛЕОНТОЛО́ГИЯ, палеонтологии, мн. нет. жен. (от греч. palaios — древний, on, род. ontos — существо и logos — учение). Наука об ископаемых окаменелых животных и растениях.

• Лингвистическая палеонтология или палеонтология языка — лингвистическая дисциплина, изучающая в языках остатки и переживания начальных эпох существования языка.

ПАЛЕОНТОЛО́ГИЯ, -и, жен. Наука о вымерших животных и растениях.

| прил. палеонтологический, -ая, -ое.

Палеонтология

-и, только ед., ж.

Наука о вымерших растениях и животных.

Разделы палеонтологии.

Родственные слова:

палеонто́лог, палеонтологи́ческий

Этимология:

От палео…, греческого on (ontos) ‘существо’, ‘сущее’ и logos ‘слово’, ‘учение’.

Энциклопедический комментарий:

По объектам исследования палеонтология — наука биологическая, но возникла в теснейшей связи с геологией. Основателем палеонтологии считают Ж. Кювье, особенно много сделавшего в этих областях в период с 1798 по 1830 г. Палеонтология — наука о вымерших растениях и животных, сохранившихся в виде ископаемых остатков, отпечатков и следов их жизнедеятельности, о смене их во времени и пространстве, о всех доступных изучению проявлениях жизни в геологическом прошлом. Палеонтологию подразделяют на палеоботанику и палеозоологию. В особый раздел выделяется палеоэкология.

ПАЛЕОНТОЛО́ГИЯ, -и, ж

Наука на стыке биологии и геологии, изучающая вымерших животных и растения, сохранившиеся в виде ископаемых остатков, отпечатков, следов их жизнедеятельности.

В ту зиму он увлекся палеонтологией, завел большие альбомы, где рисовал разных динозавров и птеродактилей, и без конца рассказывал о них все, что знал (Триф.).

ПАЛЕОНТОЛО́ГИЯ -и; ж. [от греч. palaios — древний, on (ontos) — сущее и logos — учение] Наука о вымерших животных и растениях, которые изучаются по их ископаемым остаткам.

◁ Палеонтологи́ческий, -ая, -ое. П. атлас.

* * *

палеонтоло́гия (от палео… и онтология), наука о вымерших растениях и животных (сохранившихся в виде ископаемых остатков, отпечатков и следов их жизнедеятельности), о смене их во времени и пространстве, обо всех доступных изучению проявлениях жизни в геологическом прошлом. По объектам исследования палеонтология — наука биологическая, но возникла в теснейшей связи с геологией. Основателем палеонтологии считают Ж. Кювье. Палеонтологию подразделяют на палеоботанику и палеозоологию; часто выделяют в особый раздел палеоэкологию.

* * *

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ — ПАЛЕОНТОЛО́ГИЯ (от палео… (см. ПАЛЕО… (часть сложных слов)) и онтология (см. ОНТОЛОГИЯ)), наука о вымерших растениях и животных (сохранившихся в виде ископаемых остатков, отпечатков и следов их жизнедеятельности), о смене их во времени и пространстве, обо всех доступных изучению проявлениях жизни в геологическом прошлом. По объектам исследования палеонтология — наука биологическая, но возникла в теснейшей связи с геологией. Основателем палеонтологии считают Ж. Кювье (см. КЮВЬЕ Жорж). Палеонтологию подразделяют на палеоботанику и палеозоологию; часто выделяют в особый раздел палеоэкологию.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ (от палео… и онтология) — наука о вымерших растениях и животных (сохранившихся в виде ископаемых остатков, отпечатков и следов их жизнедеятельности), о смене их во времени и пространстве, обо всех доступных изучению проявлениях жизни в геологическом прошлом. По объектам исследования палеонтология — наука биологическая, но возникла в теснейшей связи с геологией. Основателем палеонтологии считают Ж. Кювье. Палеонтологию подразделяют на палеоботанику и палеозоологию; часто выделяют в особый раздел палеоэкологию.

-и, ж.

Наука о вымерших животных и растениях, которые изучаются по их ископаемым остаткам.

[От греч. παλαιός — древний, ’όν, ’όντος — существо и λόγος — учение]

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ — биологическая наука, изучающая жизнь прошедших геологических эпох. Отрасль палеонтологии, занимающаяся вымершими животными, называется палеозоологией и может быть разделена на палеонтологию беспозвоночных и палеонтологию позвоночных. Вымершие растения изучает палеоботаника.

Фоссилизация. Окаменелые ископаемые остатки (фоссилии) находят в осадочных горных породах. Чтобы превратиться в окаменелость (фоссилизироваться), организм должен обладать скелетом, раковиной или иными твердыми частями тела и вскоре после смерти быть захороненным, т.е. погрузиться в материал, который будет защищать его труп от разрушительного действия выветривания и эрозии. Мягкие части тела животных сохраняются исключительно редко; например, трупы мамонтов и шерстистых носорогов находят законсервированными в слое вечной мерзлоты в сибирской тундре, где они не разлагаются только благодаря постоянной низкой температуре. К объектам палеонтологии относятся также отпечатки лап и волочащихся частей тела животных, покровов насекомых, перьев и листьев. Некоторые мелкозернистые горные породы, например литографический известняк из Баварии, сохранили отпечатки даже таких нежных структур, как летательные перепонки птерозавров и щупальца древних кальмаров и медуз.

Отливки. Лишь в исключительных случаях ископаемые кости и раковины находят практически в неизмененном виде, обычно же они в то или иной степени разрушаются. После того, как организм занесен осадочным материалом, медленно просачивающаяся вода может растворить и вымыть часть его твердых тканей или даже труп в целом, оставив на их месте полость, напоминающую литейную форму. В дальнейшем какие-либо вещества могут подобно гипсу заполнить ее, образовав естественную отливку. Некоторые отливки весьма точно передают детали строения исходного организма.

Окаменение. Твердые части животных и растений обычно пористые, и грунтовые воды могут заполнить их поры солями кальция, железа или кремнеземом. Такие ископаемые остатки тяжелее и тверже оригиналов. В других случаях грунтовые воды могут растворить весь исходный материал твердых частей организма, оставив на его месте лишь отложенные в порах чужеродные минеральные вещества. Это замещение может быть очень точным и сопровождаться сохранением даже микроскопической структуры объекта. Так дошли до нас некоторые пропитанные кремнеземом стволы деревьев из «окаменелого леса» вблизи Холбрука в Аризоне. Вместе с ископаемыми рыбами, амфибиями и рептилиями иногда находят окаменелые остатки непереваренного содержимого их кишечника, называемые копролитами. Иногда они содержат части скелета съеденных животных.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

На долю беспозвоночных приходится более 90% видов животного царства. Их палеонтологическая летопись начинается более 650 млн. лет назад. К ним относится более 32 современных типов, т.е. крупных таксономических групп, и представители почти всех их сохранились в ископаемой форме. Кроме того, ряд окаменелостей не удается связать ни с одним из ныне живущих типов. Ниже приведен только краткий обзор некоторых важнейших ископаемых беспозвоночных. Archaeocyatha. Эти давно вымершие организмы процветали в начале кембрийского периода. Их твердые части были известковыми и напоминали перевернутый конус с двойной стенкой, открытый на широком конце. В раннем кембрии археоциаты образовывали рифы, но к середине этого периода вымерли. Их часто сравнивают с губками, но поскольку о мягких частях тела ничего не известно, родственные связи группы остаются неясными. Porifera. Губки представляют собой раннее ответвление «родословного древа» животных. Хотя их клетки специализированы для выполнения определенных задач, например улавливания из воды корма или размножения, они еще не организованы в ткани. Скелет состоит из органических волокон и минералов — известняка или кремнезема. Минералы представлены иглами или звездообразными структурами, называемыми спикулами: как правило, именно они сохраняются в ископаемом виде. Древнейшие губки известны из кембрийских отложений. Cnidaria. Тип стрекающих, часто называемых также кишечнополостными (Coelenterata), объединяет такие организмы, как медузы, гидроидные полипы, кораллы и морские лилии. Их план строения примитивен: тело представляет собой мешок с двойной стенкой и пищеварительной полостью внутри; рот обычно окружен венчиком щупалец со стрекательными клетками (нематоцитами). Древнейшие известные кишечнополостные — медузы из докембрийской фауны Эдиакара в Австралии возрастом около 650 млн. лет. Однако мягкотелые стрекающие редко сохраняются в ископаемом состоянии, и о ранних представителях этого типа животных можно судить в основном по кораллам. Они изредка встречаются уже в кембрийских отложениях, но их первая крупная дифференциация произошла в ордовике. Несколько их подклассов, например четырехлучевые кораллы и табуляты, в палеозое образовали рифы, но к концу пермского периода вымерли. Самые ранние находки современных групп кораллов датируются триасом. С тех пор это главные рифообразующие животные. «Черви». Более половины современных типов беспозвоночных можно назвать червями по причине вытянутой формы их безногого мягкого тела. Хотя эти разнообразные животные составляют важную часть современной фауны и, вероятно, существуют с древнейших времен, их остатки редко фоссилизируются. Более того, многих из ископаемых червеобразных организмов не удалось отнести ни к одному из современных типов; таковы, например, «Монстр Тулли» каменноугольного возраста из местонахождения Мазон-Крик на северо-востоке Иллинойса и среднекембрийский род Anomalocaris из Сланцев Берджесс в Британской Колумбии. Аннелиды, или кольчатые черви, широко представленные в современной фауне, нередко вооружены челюстями (сколекодонтами); последние часто встречаются в ископаемом состоянии. Mollusca. Моллюски — один из самых богатых видами типов, представители которого благодаря своей известковой раковине хорошо сохранились в ископаемом состоянии. Среди нескольких его классов, следующие 4 можно считать наиболее важными. Monoplacophora. Этот класс долго считался вымершим, но недавно на большой глубине были обнаружены его современные представители. Хотя моноплакофоры в ископаемом состоянии встречаются не чаще, чем в живом виде, особенности их сегментации очень важны для понимания эволюции моллюсков. Pelecypoda. Эти моллюски, называемые двустворчатыми, характеризуются раковиной из двух подвижно соединенных боковых створок. Голова у них отсутствует, зато нога и пластинчатые жабры очень крупные. Двустворчатые очень разнообразны по образу жизни. Одни зарываются в мягкий донный грунт, другие прикрепляются к твердому субстрату так называемыми биссусными нитями или цементом, третьи свободно перемещаются по дну. Двустворки известны с кембрия, а начиная с ордовика эта группа уже многочисленна и разнообразна. Однако ее настоящий расцвет начался только в позднем палеозое после массового вымирания плеченогих. Gastropoda. Брюхоногие, включая улиток, существуют с начала кембрия. У них хорошо развита голова, а задняя часть тела скручена и лежит поверх крупной ноги. Раковина либо спиральная, либо коническая, как у обитающих в прибойной полосе блюдечек. Cephalopoda. Головоногие, включая осьминогов, наутилусов, кальмаров и разнообразные вымершие формы, известные как аммониты, — самые высокоразвитые моллюски. Их тело согнуто, так что его задний конец направлен вперед; голова очень крупная. Нога преобразована в окружающие ротовое отверстие щупальца. Многие современные головоногие частично или полностью лишены известковой раковины, но в ископаемом состоянии лучше всего представлены группы, у которых она была хорошо развита и варьировала по форме от прямого конуса до спирали, плотно свернутой или открытой. Первыми в конце кембрия появились наутилоиды, пережившие затем несколько периодов интенсивной дифференциации, но представленные в наши дни всего одним родом. Аммониты возникли в девоне и их эволюция тоже сопровождалась неоднократными вспышками видообразования, но в конце мелового периода они, подобно динозаврам, вымерли. Arthropoda. Членистоногие — самый крупный (по количеству видов и особей) тип современных животных. Они характеризуются твердым наружным скелетом, образованным белками и органическим веществом под названием хитин, нередко с примесью минеральных веществ. Однако членистое строение их тела приводит к тому, что после смерти оно легко распадается, поэтому в палеонтологической летописи они представлены хуже многих других групп с твердыми покровами. Выделяют 4 главных схемы их строения, соответствующие подтипам. Trilobitomorpha. Трилобитообразные — это морские формы, просуществовавшие в течение всего палеозоя, но вымершие к концу пермского периода. Наиболее обычными среди них были трилобиты, названные так за три продольно вытянутые доли (по-гречески «tri» — «три», «lobos» — «лопасть, доля»), на которые разделено их тело. Возникнув в кембрии, они достигли максимального разнообразия в ордовике, а затем постепенно его снижали. Трилобиты освоили все экологические ниши. Некоторые их виды были планктонными, другие жили, зарывшись в ил; одни питались разлагающимся органическим материалом (детритом), оседавшим на дно, другие были хищниками. Crustacea. Ракообразные — чрезвычайно разнообразная группа членистоногих, представленная в основном обитателями моря. Большинство их современных видов мелкие и даже микроскопические, чем, по-видимому, объясняется бедность палеонтологических находок многих групп. Однако крабы, омары, креветки и их ближайшие родичи оставили обильный ископаемый материал, датируемый от конца девона до современной эпохи. Позднепалеозойские группы, четко отличающиеся от мезозойских и кайнозойских, либо вымерли в пермском периоде, либо встречаются сейчас в очень ограниченных местообитаниях (рефугиях), например в почвенных водах. Cheliceriformes. Хелицеровые — это морские и настоящие пауки, мечехвосты, ракоскорпионы, скорпионы и сходные с ними формы. За исключением ракоскорпионов (водных родичей современных скорпионов), они слабо представлены в палеонтологической летописи. Ракоскорпионы были крупными хищниками, обитавшими в морях и эстуариях раннего и среднего палеозоя. Некоторые из них достигали рекордных для членистоногих размеров — 2 м длины. Uniramia. Одноветвистые, или трахейные, — крупнейшая среди членистоногих группа, насчитывающая больше видов, чем любой другой таксон царства животных. Она включает насекомых (750 000 видов) и многоножек. Несмотря на современное обилие насекомых их ископаемые остатки бедны и чаще всего представлены отдельными крыльями. Самые древние находки датируются девоном. Палеозойские насекомые были очень архаичными и четко отличались от мезозойских и кайнозойских. До наших дней дожили лишь немногие их формы, в частности тараканы. Brachiopoda. Плеченогие — морские животные с известковой раковиной из двух створок. Однако створки расположены не по бокам тела, как у двустворчатых моллюсков, а сверху и снизу, т.е. одна створка спинная, а другая — брюшная. Плеченогие известны с кембрия. В ордовике и силуре они относились к доминирующим формам беспозвоночных, но в позднем палеозое эта группа пришла в упадок, и до наших дней дожили лишь немногие ее представители. Bryozoa. Мшанки — колониальные водные животные, часто образующие «моховидные» наросты на твердом дне и погруженных объектах. Известные с ордовика, они составляли важную группу палеозойских беспозвоночных. К концу пермского периода многие из них вымерли. Тем не менее, несмотря на малые размеры и скрытный образ жизни, мшанки остаются крупным типом животных, включающим свыше 4000 ныне живущих видов. Echinodermata. Иглокожие — исключительно морские формы с внутренним скелетом, образованным кристаллами карбоната кальция, и часто с пятилучевой радиальной симметрией. В состав этой хорошо известной всем группы входят морские звезды, змеехвостки (офиуры), морские лилии, морские огурцы (голотурии) и морские ежи. Их разнообразие было максимальным в палеозое: современных классов известно 6, вымерших — 15. Четыре наиболее интересных из них кратко охарактеризованы ниже. Stylophora. Стилофоры и близкие к ним животные — палеозойские формы, составляющие вымерший подтип Homalozoa. Среди иглокожих они выделяются тем, что, по-видимому, были асимметричными, ибо сформировались еще до появления пятилучевого плана строения. Их неправильной формы тело располагало одной крупной рукой. Некоторые представители близких к стилофорам классов были хвостатыми. Crinoidea. Морские лилии — это одни из самых красивых иглокожих. Своими длинными, похожими на перья руками они отфильтровывают из морской воды частицы пищи. Руки прикреплены к маленькой чашечке, которая в свою очередь, может располагаться на длинном стебельке, заякоривающем животное на субстрате. Однако большинство современных морских лилий бесстебельные, свободно плавающие. Группа известна с середины кембрия, а особенно обильной стала в миссиссипии (первой половине карбона, или каменноугольного периода), когда принимала активное участие в образовании известковых рифов. Blastoidea. Морские бутоны внешне похожи на морские лилии; их тело выглядело, как большой мешок, обычно на стебельке, несущий вместо рук шиловидные отростки, называемые брахиолами. Эти животные известны с ордовика до перми, а особенно процветали в силуре и девоне. Echinoidea. Морские ежи, в том числе плоские, характерны для послепалеозойских морских отложений. Они легко распознаются даже по обломкам и поэтому отлично служат для идентификации слоев, бедных ископаемым материалом. Graptolithina. Граптолиты известны с кембрия до пенсильвания (второй половины карбона). Они активно плавали или дрейфовали и были, вероятно, родственны, современному типу полухордовых (Hemichordata). Поскольку граптолиты вели пелагический образ жизни, они были широко распространены и потому используются для сравнительной датировки (корреляции) палеозойских горных пород, находящихся в разных уголках планеты. Conodonta. Конодонты известны с позднего докембрия до триаса. Их остатки микроскопически малы и неполны, а именно представлены неким подобием челюстей. До 1983 строились только догадки о том, как выглядели обладавшие этими структурами животные. Наконец был найден соответствующий ископаемый организм — длинное, тонкое червеобразное существо, возможно — сегментированное. «Челюстной» аппарат конодонта был частью его головы и служил либо опорой для щупальцев, либо своего рода глоточными зубами.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ

Ископаемые остатки позвоночных широко используются в стратиграфических исследованиях для определения возраста осадочных пород. Полезны они также для корреляции (сравнительной датировки) удаленных друг от друга отложений. В морских и континентальных осадках ископаемые позвоночные редки. Их трупы обычно съедаются падальщиками и разрушаются в результате гниения или выветривания. Однако остатки позвоночных хорошо сохранялись, если были быстро захоронены в материале, защищающем твердые части тела от разложения. Иногда животные умирали в сухих пещерах, где их трупы просто высыхали (мумифицировались), а в исключительных случаях попадали в ямы со льдом и дошли до нас в замороженном состоянии, как некоторые мамонты в Сибири. Многие окаменелости с течением времени оказались разрушенными в результате выветривания или эрозии горных пород. Таким образом, остатки, известные палеонтологам, представляют лишь очень немногих из существовавших в прошлом животных. Совокупность их видов, обнаруживаемых вместе в определенной зоне, называют фауной. Комплексное исследование ископаемых фаун и осадочных пород, с которыми они связаны, позволяет понять особенности соответствующих сред обитания и экосистем, а на основании изучения скелета можно определить родственные связи вымерших позвоночных с их современниками и нынешними формами. Agnatha. Бесчелюстные — это самые примитивные и древнейшие известные науке позвоночные. Ostracodermi, или щитковые, появляются в геологической летописи первыми. Это были внешне похожие на рыб существа, обитавшие в донном иле и в связи с отсуствием челюстей, вероятно, отфильтровывавшие из него свою пищу — мелких беспозвоночных. Переднюю часть их тела защищал панцирь из костных пластин, или щитков. Остатки этих животных найдены в отложениях среднего и верхнего ордовика Северной Америки — слоях Блэк-Ривер (Мичиган) и песчанике Хардинг (восток Колорадо). Щитковые процветали в реках, эстуариях и на морских мелководьях силурийского периода и начала девона, а в конце его вымерли. Они считаются предками миног и миксин, а, по мнению некоторых ученых, даже ланцетников. Pisces, т.е. рыбы — весьма неоднородная группа. Placodermi, или панцирные рыбы, известны начиная с силура. Эти челюстноротые водные позвоночные были покрыты панцирем и, вероятно, произошли от щитковых. После адаптивной радиации они стали господствующей группой позвоночных в морях силурийского и девонского периодов. Некоторые из них, например Titanichthys, достигали в длину 6-9 м. Вымерли панцирные рыбы в начале юры. Chondrichthyes. Хрящевые акулоподобные рыбы, как и костные, вероятно, произошли от панцирных рыб в силуре. Древнейшие остатки двух первых групп найдены в нижнедевонских породах вместе с представителями Ostracodermi и Placodermi. Многие современные таксоны акул и скатов сформировались еще в юре. Девонский период называют «веком рыб» — в то время на Земле уже обитало множество рыбообразных позвоночных, но суша оставалась незаселенной. Osteichthyes. Костные рыбы эволюционировали как две четко обособленные группы. Crossopterygii, или кистеперые, — одна из них. Ее древние представители обладали легкими, а парные плавники некоторых видов были устроены таким образом, что из них смогли развиться конечности наземного типа. Кистеперых, из которых до наших дней сохранилось только «живое ископаемое» латимерия, считают предками земноводных, появившихся в конце девона, а также современных двоякодышащих рыб. Actinopterygii, или лучеперые, — вторая эволюционная группа костных рыб. Ее виды отличаются от кистеперых и двоякодышащих типично «рыбьими» парными плавниками. Лучеперые весьма неоднородны и в современной фауне представлены двумя сильно различающимися по строению и числу форм группами. Одна из них — т.н. ганоидные рыбы, к которым относятся осетрообразные, панцирные щуки, амия и многоперовые. Teleostei, или костистые рыбы, — вторая группа лучеперых; она объединяет подавляющее большинство живущих на нашей планете рыб. Свой современный облик ее представители приобрели уже в меловом периоде. Amphibia. Земноводные произошли от одной из групп кистеперых рыб. Развив конечности наземного типа, предки нынешних амфибий смогли покидать пересыхающие водоемы, переживать засуху вне воды, а затем во время сезона дождей возвращаться в нее для размножения. Древнейшие остатки земноводных обнаружены в верхнедевонских отложениях на востоке Гренландии и в Квебеке. Эти осадки сформировались в условиях субтропического климата. Первые земноводные не знали на суше врагов, за исключением своих хищных собратьев. Они лениво ползали на коротких растопыренных ногах, волоча брюхо по земле или лишь слегка приподнимая его. Череп ранних амфибий был массивный, головной мозг слабо развитый, а тело покрывали костяные пластинки и чешуи, унаследованные от рыбообразных предков. Эти первые земноводные известны как стегоцефалы. Большинство их вымерло в пермском периоде, хотя группа дожила до триаса. Некоторые амфибии, по-видимому неспособные конкурировать на суше с более прогрессивными формами, вернулись в воду, полностью отказавшись в своем жизненном цикле от наземной фазы, т.е. став вторичноводными; таковы, например, Sauropleura и американский протей (Necturus). Этапы происхождения современных земноводных от стегоцефалоподобных предков остаются неизвестными. Первые остатки хвостатых амфибий (Urodela) датируются меловым периодом. От вымершей группы Adelospondyli произошли современные червяги (Apoda) — слепые безногие существа с вытянутым, как у червей, телом, обитающие в тропических областях Центральной и Южной Америки, Африки и Азии, где ведут роющий образ жизни. Древнейшие остатки бесхвостых амфибий (Anura) обнаружены в горных породах верхнего триаса. В то время они были уже настолько специализированными, что определить их предков не удается. У некоторых из ранних земноводных развились приспособления, которые позволяли им не возвращаться в воду для размножения. Они дали начало пресмыкающимся. Reptilia. Пресмыкающиеся известны с пенсильвания (второй половины карбона). В то время они уже разделились на несколько групп, что свидетельствует о долгой допенсильванской истории класса. Ранние рептилии отличались от земноводных предков только тем, что приобрели способность откладывать яйца в скорлупе или кожистой оболочке, которая предохраняла зародыш от высыхания. Таким образом, им уже не нужно было возвращаться для размножения в воду, и они могли свободно расселяться по суше в поисках благоприятных для жизни мест. Их эволюция шла в нескольких направлениях. Ни один другой класс позвоночных не освоил в ходе эволюции более широкого спектра экологических ниш. Anapsida. Анапсиды — наиболее примитивная группа пресмыкающихся, отличающаяся отсутствием т.н. «височных окон» в крыше черепа. Единственный современный ее представитель — черепахи. Parapsida. Парапсиды — это древние водные рептилии. Последние представители этой группы — ихтиозавры, населявшие моря юрского периода. Euryapsida. Эвриапсиды первоначально были сухопутными формами, но позже адаптировались к полуводному и водному образу жизни. Последними из них были плезиозавры, которые вымерли к концу мелового периода. Diapsida. Диапсиды — это крокодилы, змеи, ящерицы, вымершие летающие ящеры (птерозавры) и динозавры. Хотя последние известны главным образом из-за своих огромных размеров, некоторые из них были не крупнее зайца. У одной из групп диапсид развились четырехкамерное сердце и перья; они дали начало птицам. Synapsida. Синапсиды, впервые появившиеся в пенсильвании (второй половине карбона), были лучше других пресмыкающихся адаптированы к наземной и древесной жизни. Из-за особенностей зубной системы их называют зверообразными. Некоторые из синапсид стали способны сохранять активность в холодное время года благодаря развитию четырехкамерного сердца и постоянной температуры тела. У одной из таких групп сформировался волосяной покров; эти животные начали кормить детенышей молоком и стали первыми млекопитающими. Aves. Единственный признак, отличающий ранних птиц от пресмыкающихся, — это наличие перьев. Остатки древнейшей из известных птиц — Archaeopteryx — обнаружены в верхнеюрском литографическом известняке в Баварии. Если бы вместе с ее скелетом не были найдены отпечатки перьев, этот вид так и считали бы одной из многих мелких юрских рептилий. Птицы произошли от предков динозавров и сначала имели хорошо развитые зубы как на верхней, так и на нижней челюсти. Беззубые пернатые известны с мелового периода: тогда их было меньше, чем зубатых. Древнейшие птицы летали; от них произошли все современные виды, включая нелетающие, адаптированные к наземной жизни, как страусы, или к водной среде, как пингвины. Специализации птиц как группы способствовали редукция хвоста, утрата зубов, потеря когтей на передних конечностях, более мощное развитие крыльев и их мышц, крепящихся на киле грудины. Этот класс достиг пика своего развития в конце третичного периода. Многие его современные группы известны уже из плиоценовых отложений. Гигантские нелетающие птицы населяли Мадагаскар, Новую Зеландию и Австралию в плейстоцене и были уничтожены древними людьми в эпоху заселения ими этих островов. Mammalia. Эволюция млекопитающих относительно подробно изучена лишь для некоторых их таксонов. Carnivora, т.е. хищные, произошли от одной из линий т.н. зверообразных рептилий, которые были неоднородной группой. В направлении млекопитающих развивались многие ее линии, однако лишь несколько достигли уровня этого класса. Наиболее прогрессивная группа, давшая начало плацентарным, появилась в верхнем триасе. Она известна под названием Pantotheria. В конце мезозоя от нее ответвилась линия хищных. Самые древние их представители, креодонты, найдены в нижнепалеоценовых отложениях Северной Америки. В раннетретичное время хищные подразделялись на множество линий развития, известных по ископаемым формам. Американский палеонтолог Симпсон насчитывает 264 вымерших и 113 современных родов отряда Carnivora. Одни вымершие роды стали предками ныне живущих хищных, тогда как другие представляют собой тупиковые линии эволюции, процветавшие в прошлом.

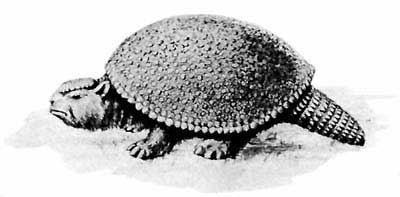

ГЛИПТОДОН (Glyptodon)

ГИГАНТСКИЙ НАЗЕМНЫЙ ЛЕНИВЕЦ (Megatherium)

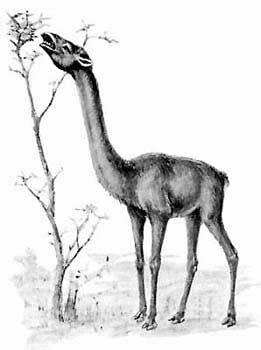

ЖИРАФОВЕРБЛЮД (Alticamelus)

БОЛЬШЕРОГИЙ ОЛЕНЬ (Megaceros)

САБЛЕЗУБЫЙ ТИГР (Smilidon)

ДЛИННОРОГИЙ БИЗОН (Bison)

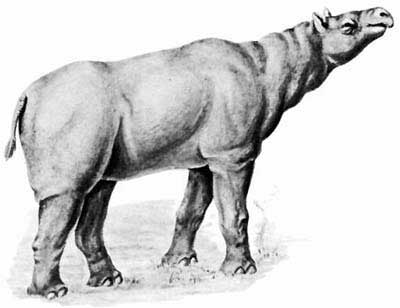

ГИГАНТСКОЕ НОСОРОГОВОЕ (Baluchitherium)

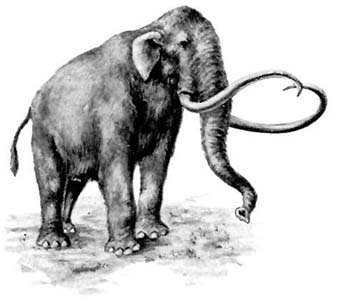

КОЛУМБИЙСКИЙ МАМОНТ (Parelephas)

Proboscidea, т.е. хоботные, известны еще из эоценовых и олигоценовых отложений Египта. В большинстве своем их ранние формы дали начало разным линиям мастодонтов, впервые появляющимся в миоцене Азии. В плиоцене хоботные заселили Европу, а в плейстоцене сформировались 3 линии их развития: Loxodonta (современный африканский слон), который в эпоху оледенения встречался в Европе и Азии, Elephas (современный индийский слон) и Mammuthus, т.е. мамонты, населявшие Азию, Европу, Африку и Северную Америку. Вид Mammuthus primigenius хорошо приспособился к ледниковому климату и дожил почти до конца последней ледниковой эпохи. Camelidae, т.е. верблюдовые, как и лошади, возникли в Северной Америке. Самая ранняя верблюдоподобная форма — Protylopus из верхнеэоценовых отложений. Это животное, размерами немного уступавшее древнейшему лошадиному Hyracotherium, было четырехпалым — первый палец на передних и задних ногах уже отсутствовал. Специализация верблюдовых в третичном периоде шла более или менее параллельно наблюдавшейся у лошадиных. Непрерывное увеличение размеров тела сопровождалось редукцией второго и пятого пальцев на фоне усиления третьего и четвертого. С этими процессами коррелировали удлинение черепа и шейных позвонков, а также увеличение высоты зубных коронок — адаптации животного к характерному для него способу питания. По-видимому, Protylopus дал начало первому настоящему верблюдовому — олигоценовому Poеbrotherium приблизительно с козу величиной. Многие линии эволюции этого семейства развились и исчезли в течение третичного периода. Однако в миоцене Северной Америки две из них дали начало верблюдам (Camelus) и ламам (Lama). Позднее эти формы мигрировали по межконтинентальным перешейкам в Азию и Южную Америку. Equidae, т.е. лошадиные, ведут свою историю от рода Hyracotherium (прежде называвшегося Eohippus), остатки которого найдены в нижнеэоценовых отложениях Европы и Северной Америки. Лошадь относится не к парнокопытным, как верблюдовые, а к отряду непарнокопытных. Hyracotherium был величиной с фокстерьера, имел по три пальца на задних ногах и по четыре на передних. Его кости обнаружены в Нью-Мексико и Вайоминге вместе с листьями фикусов, хлебного дерева и других субтропических растений. По всем признакам, эти животные были всеядными обитателями лесов. Эволюция лошадиных тесно коррелирует с изменениями климата и растительности на равнинах Северной Америки. Начиная с эоцена субтропические леса здесь постепенно замещались степями умеренного пояса. Параллельно происходило увеличение размеров лошадиных, вытягивание их черепа, удлинение зубов и уплощение их коронок для удобства пережевывания травы, а также редукция крайних пальцев на фоне усиления третьего, среднего. Эти эволюционные тенденции достигли кульминации у современной лошади (Equus), возникшей в плейстоцене. Она однопалая, а ее коренные зубы с высокой коронкой растут на протяжении всей жизни. Последовательная смена форм в ходе эволюции современной лошади выглядит следующим образом: Hyracotherium (нижний эоцен), Orohippus (средний эоцен), Epihippus (верхний эоцен), Mesohippus (нижний олигоцен) — величиной примерно с овцу, утративший первый и пятый пальцы, чуть более крупный Miohippus (средний олигоцен) с укороченными боковыми пальцами, Parahippus (нижний миоцен), также миоценовый Merychippus, Pliohippus (плиоцен), давший начало зебре и ослу, и настоящая лошадь, Equus. Зебра, осел и лошадь попали из Америки в Азию через перешеек на месте нынешнего Берингова пролива. В Новом Свете все эти формы в течение плейстоцена вымерли, причем лошадь продержалась там, по крайней мере, до прибытия первых людей («индейцев»), а позже была реинтродуцирована в Северную и Южную Америку испанцами. Primates, т.е. приматы произошли от одной из групп насекомоядных млекопитающих (Insectivora), близкой к современной тупайе, в позднемеловое время. Рукокрылых тоже считают потомками насекомоядных. За немногими исключениями, приматы — это древесные виды с крупным мозгом и приспособленным для хватания первыми пальцами на передних и задних конечностях. Древнейшие их остатки обнаружены в палеоценовых отложениях Европы и Северной Америки. Обезьяны Нового Света произошли от североамериканских предков в ранне-третичное время. Судя по находкам в Азии, Европе и Африке, человекообразные обезьяны отделились на этой территории от остальных обезьян Старого Света в олигоцене. В связи с особенностями образа жизни приматов они редко встречаются в ископаемом состоянии, хотя и чаще, чем также обитающие на деревьях белки. Древнейший известный вид человека — это Homo habilis (человек умелый) из Восточной Африки (ущелье Олдувай, Танзания) возрастом примерно 2 млн. лет. Современный человек неандертальского типа существовал в Европе в позднем плейстоцене. В Северную Америку люди попали из Азии по Берингову перешейку между Сибирью и Аляской, который в разное время в течение третичного периода использовали также лошади, верблюды, тапиры и многие другие млекопитающие.

См. также

СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ;

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА;

ГЕОЛОГИЯ.

ПАЛЕОБОТАНИКА

Палеоботаника — это раздел палеонтологии, изучающий развитие растений на протяжении геологической истории Земли. Существование палеоботаники в качестве оформленного научного направления началось примерно с 1828, когда был опубликован труд А.Броньяра Введение в историю ископаемых растений (Prodrome d’une histoire des vgtaux fossiles), представлявший собой первую попытку поместить ископаемые формы в одну классификационную схему с современными. Ископаемые растения в виде остатков или отпечатков, сохранившихся в горных породах, позволяют судить о древних ландшафтах нашей планеты. Эти ископаемые находят в отложениях многих типов, но наиболее многочисленны они в песчаниках и сланцах пресноводного происхождения. Целых растительных организмов в них практически никогда не встречается; поэтому наши знания о древней флоре основаны главным образом на их фрагментах, в большей или меньшей степени измененных в результате гниения, а также разрушительного действия воды и давления. Лучше всего обычно сохраняются одревесневшие ткани, кусочки коры, жесткие листья, семена, шишки, кутинизированные оболочки спор и пыльцевых зерен. Остатки цветков и мягких плодов среди ископаемых редки. Однако иногда все же сохраняются не только эти нежные структуры, но даже — в наиболее благоприятных условиях консервации — отпечатки протоплазматического содержимого клеток. В горных породах часто совместно представлены отделенные и частично сохранившиеся органы многих видов растений, и одна из наиболее трудных задач, стоящих перед палеоботаником, состоит в том, чтобы рассортировать эти фрагменты по таксономической принадлежности. Наибольшее количество остатков относится к растениям, жившим возле воды, поэтому лучше всего известна нам флора древних болот.

Методы изучения. Используемые методы зависят от характера ископаемых остатков. Окаменелые споры, листья и фрагменты древесины можно извлечь из битуминозного угля путем его химического разрушения. Строение ископаемых клеток можно изучать на тонких спилах после их шлифовки и травления кислотой для выявления микроскопических структур. Используется также метод целлюлозной пленки. В этом случае поверхность образца полируется и травится кислотой, частично растворяющей цементирующее вещество, но оставляющей практически неизмененной растительную ткань; затем травленую поверхность покрывают раствором коллодия, который после высыхания снимают в виде пленки, содержащей тонкий слой ископаемого материала.

Значение палеоботаники. Вымершие растения в определенной степени используются для корреляции геологических слоев, но их главное значение состоит в том, что они проливают свет на эволюцию флоры Земли. Палеонтологическая летопись показывает, что некоторые группы ныне живущих растений очень древние, а другие возникли сравнительно недавно. Можно также составить представление об общих особенностях растительных ландшафтов Земли в прошедшие эпохи. Как подробное знание недавней истории человечества важно для понимания современных общественных процессов, информация о развитии растений оказывает незаменимую помощь в изучении многих проблем современной ботаники.

ИСТОРИЯ РАСТЕНИЙ

Angiospermae. Покрытосеменные, или цветковые, — растения, которые в наши дни доминируют на суше, — возникли по сравнению с некоторыми менее крупными группами недавно. Хотя древнейшие их остатки найдены в горных породах юрского возраста, до самого конца мезозойской эры эти виды остаются на вторых ролях. Правда, уже в верхнемеловых, а тем более кайнозойских отложениях в большом количестве представлены листья и другие части многих современных родов покрытосеменных. В США эти ископаемые особенно обильны в западных и южных штатах. Тем не менее предки цветковых неизвестны, а причины их быстрого выхода в доминанты растительности до конца не объяснены.

Gymnospermae. Голосеменные господствовали в ландшафтах мезозойской эры. Хвойные породы образовали огромные леса, состоящие из примитивных сосен, секвой, араукарий и других, вымерших с тех пор, групп. По крайней мере 15 родов деревьев относилось к семейству гинкговых; из них до нас дошел только один вид — гинкго двулопастный. Весьма многочисленны были саговниковые и беннеттитовые, причем последние исчезли вместе с динозаврами в конце мезозоя. Древнейшие остатки хвойных датируются поздним палеозоем: тогда они росли в окружении ныне вымерших родственных им (возможно, предковых) кордаитовых (Cordaitales). У последних были высокие одревесневшие стволы и узкие листья длиной около метра. Их мелкие круглые семена окаймляло пленчатое крылышко — приспособление для рассеивания ветром.

Pterophyta. Папоротниковидные — это древняя группа растений, размножающихся при помощи спор. Они появились в девонском периоде, раньше, чем семенные виды, и стали весьма обильными в карбоне. В мезозое начался упадок этой группы, и сейчас она представляет собой относительно небольшой отдел растительного царства примерно с семью тысячами видов. Поскольку остатки папоротниковидных преобладают в каменноугольных отложениях, карбон иногда называют веком папоротников. Однако сейчас известно, что некоторые из этих растений были семенными и относились к вымершей группе, известной как семенные папоротники (Pteridospermae). По-видимому, они произошли от «обычных» папоротников и, в свою очередь, дали начало саговниковым и беннеттитовым.

Calamitales. Каламиты — это порядок карбоновых родственников хвощей, особенно четко позволяющий проследить расцвет и упадок целой группы растений. Единственный доживший до нашего времени представитель хвощевидных — род Equisetum прим

СЛИТНО. РАЗДЕЛЬНО. ЧЕРЕЗ ДЕФИС

палеонтоло́гия, палеонтоло́гии, палеонтоло́гий, палеонтоло́гиям, палеонтоло́гию, палеонтоло́гией, палеонтоло́гиею, палеонтоло́гиями, палеонтоло́гиях

сущ., кол-во синонимов: 10

палеонтография, палеобиология, зоопалеонтология

палеонтология — наука об ископаемых организмах.

♥ биостатиграфия.

микропалеонтология.

палеобиология. палеоботаника. палеофитология. палеозоология. палеофаунистика.

палеогеография. палеобиогеография. палеоэкология.

тафономия. ихнология.

палеонтология (< палео…+..др.-греч. ơντως действительно +…логия) Лингвистическая и вспомогательная наука, использующая языковые данные для исследования истории и культуры дописьменного периода разных народов.

пале/онто/ло́г/и/я [й/а].

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ и, ж. paléontologie f. <гр. palaios древний + on (ontos) существующее + logos понятие. Наука об историческом развитии живой природы в течение всего геологического прошлого Земли; наука об ископаемых животных и растениях. СИС 1954. Палеонтологический ая, ое. Известно, что появление некоторых палеонтологических остатков, раковин, растений, служит несомненным признаком, по которому геологи могут судить о формации и о горных породах, входящих в ея состав. Бутовский 1847 1 295. Палеонтологический анализ. Уш. 1939. Палеонтологический музей. БАС-1. Палеонтолог а, м. — Лекс. САН 1847: палеонтоло/гия; Даль-1: палеонтологический; Даль-3: палеонтологи/ческий; Даль-1: палеонтолог; Даль-3: палеонто/лог и паленонтоло/г; Уш. 1939: палеонто/лог.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ (греч., palaios — древний, on, ontos — существующий, и lego — говорю). Наука о первобытном мире, об ископаемых животных и растениях.

— Какая наука изучает динозавров?

— Наука об ископаемых организмах.

— Раздел биологии.