Кардиомиопатия: причины появления, симптомы, диагностика и способы лечения.

Определение

Кардиомиопатии (КМП) – группа гетерогенных (разнородных) заболеваний, характеризующихся патологией сердечной мышцы с ее структурными и/или функциональными нарушениями, не обусловленными ишемической болезнью сердца, гипертензией, клапанными пороками и врожденными заболеваниями.

Причины появления кардиомиопатий

Считается, что кардиомиопатия возникает как результат совокупности различных факторов: генетических (мутации генов), аутоиммунного воспаления (при некоторых бактериальных и вирусных заболеваниях), поражениях органов при генерализованном (полиорганном) заболевании.

Классификация кардиомиопатий

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, кардиомиопатии делятся на идиопатические, специфические и неклассифицируемые болезни миокарда.

Идиопатические кардиомиопатии:

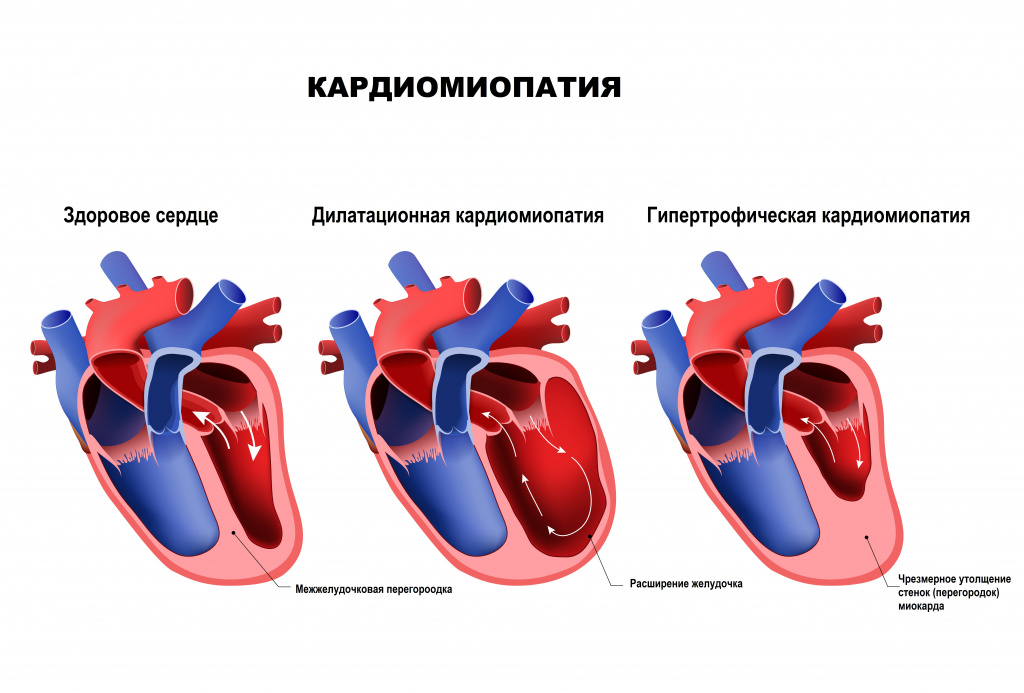

- дилатационная;

- гипертрофическая (обструктивная или необструктивная);

- рестриктивная;

- аритмогенная дисплазия правого желудочка;

- перипортальная (послеродовая).

Специфические кардиомиопатии (ассоциированные со специфическим системным или несистемным заболеванием):

- инфекционные;

- метаболические:

- эндокринные (при гипо- и гипертиреозе, микседеме, акромегалии, феохромоцитоме, сахарном диабете, ожирении),

- при болезнях накопления (амилоидозе, гемохроматозе, саркоидозе, лейкозе, мукополисахаридозе, гликогенозе, липидозе),

- при дефиците микроэлементов, питательных веществ и электролитном дисбалансе;

- при системных заболеваниях соединительной ткани;

- при системных нейромышечных расстройствах и миодистрофиях (атаксии Фридрейха, синдроме Нунана, лентигинозе, миотонии).

К неклассифицируемым болезням миокарда относятся фиброэластоз эндомиокарда, или детская форма КМП, идиопатический миокардит Фидлера.

Симптомы кардиомиопатии

Гипертрофическая кардиомиопатия

Клинические проявления варьируют от бессимптомных форм до тяжелых нарушений в работе сердца – вплоть до внезапной смерти, которая чаще всего регистрируется в детском или юношеском возрасте во время физической нагрузки или сразу после нее.

Пациентов беспокоят следующие симптомы:

- одышка при физической нагрузке (у некоторых больных в покое и в ночные часы), обусловленная венозным застоем крови в легких из-за диастолической дисфункции увеличенного левого желудочка сердца;

- кардиалгии, связанные с несоответствием коронарного кровотока весу миокарда;

- головокружения и синкопальные (обморочные) состояния; у детей они отмечаются при физической нагрузке и эмоциональном стрессе;

- учащенное сердцебиение из-за нарушений ритма сердца;

- быстрая утомляемость.

Дилатационная кардиомиопатия

Заболевание характеризуется дилатацией (растяжением) левого желудочка с нарушением насосной функции сердца при отсутствии других заболеваний (артериальной гипертензии, клапанной патологии, ишемической болезни сердца), которые могли бы вызвать такие нарушения.

Основные клинические симптомы обычно появляются постепенно, а у некоторых пациентов отсутствуют вовсе, несмотря на наличие дилатации желудочков в течение месяцев и даже лет.

К моменту постановки диагноза 73% больных имеют симптомы застойной сердечной недостаточности.

Жалобы пациентов обычно связаны с проявлениями застойной сердечной недостаточности: боль в сердце, одышка, общая слабость и быстрая утомляемость, периферические отеки, учащенное сердцебиение, тяжесть в правом подреберье и эпигастрии, симптоматическая стенокардия.

Рестриктивная кардиомиопатия

При заболевании стенки желудочков становятся жесткими, нерастяжимыми (не обязательно утолщенными), что препятствует нормальному заполнению сердца кровью между ударами.

Симптоматика определяется тяжестью сердечной недостаточности, и длительное время заболевание может протекать бессимптомно. Пациентов беспокоят слабость, повышенная утомляемость, одышка даже при незначительной физической нагрузке, кашель, который может усиливаться в положении лежа, отеки, увеличение живота, у детей отставание в физическом развитии.

Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка

Заболевание характеризуется прогрессирующим замещением клеток сердца правого желудочка жировой или фиброзно-жировой тканью, приводящим к атрофии и истончению стенки желудочка, его дилатации.

Длительное время аритмогенная кардиомиопатия протекает бессимптомно, хотя органическое повреждение, лежащее в основе заболевания, медленно прогрессирует. Клинические признаки заболевания (сердцебиение, пароксизмальная тахикардия, головокружение и/или обмороки) обычно появляются в подростковом возрасте. Ведущими клиническими проявлениями являются жизнеугрожающие аритмии и внезапная остановка кровообращения, которая наступает во время физических нагрузок или напряженной спортивной активности.

Ишемическая кардиомиопатия

Заболевание обусловлено диффузными морфофункциональными нарушениями, развивающимися в результате хронической и эпизодов острой ишемии миокарда.

К развитию ишемической кардиомиопатии может привести обширный инфаркт миокарда или многочисленные мелкоочаговые инфаркты.

В типичных случаях клиническая картина включает стенокардию напряжения, кардиомегалию (увеличение сердца), хроническую сердечную недостаточность (причем у части больных отсутствуют клинические и ЭКГ-признаки стенокардии).

Симптомы идентичны проявлениям сердечной недостаточности у больных с дилатационной кардиомиопатией.

Гипертензивная кардиомиопатия

Заболевание развивается на фоне неконтролируемого повышенного артериального давления в течение долгого времени.

Интенсивность симптомов зависит от степени тяжести заболевания и характера его течения. К самым частым жалобам пациентов можно отнести боль и ощущение сдавленности в груди, одышку, кашель, отсутствие аппетита, периферические отеки.

Метаболическая кардиомиопатия

Метаболическая кардиомиопатия — невоспалительное поражение миокарда, в основе которого лежит нарушение обмена веществ, приводящее к дистрофии миокарда и недостаточной сократительной функций сердца.

Клинические проявления многообразны и не являются специфичными, причем начальная стадия заболевания может протекать вовсе без симптомов, но со временем при отсутствии должного лечения развивается тяжелая сердечная недостаточность.

Воспалительная кардиомиопатия

Заболевание представляет собой сочетание миокардита и дисфункции миокарда. Пациенты жалуются на боль в груди, нередко иррадиирующую в левую руку, приступы учащенного сердцебиения, одышку при физической нагрузке, а затем и в покое, периферические отеки, быструю утомляемость.

Диагностика кардиомиопатии

Диагностика кардиомиопатии строится на сборе анамнеза и лабораторных и инструментальных обследованиях больного. Основной диагностический критерий кардиомиопатии — наличие дисфункции миокарда, выявляемой при ультразвуковом обследовании сердца.

Кроме того, назначают следующие исследования:

- Общий анализ крови.

К каким врачам обращаться

Для постановки диагноза необходимо обратиться к

терапевту

, врачу общей практики или

кардиологу

.

Лечение кардиомиопатии

С целью снижения нагрузки на миокард рекомендовано ограничение избыточных физических нагрузок, исключение занятий профессиональным спортом.

Уровень нагрузок, их частота, интенсивность и длительность подбираются врачом.

Кроме того, для уменьшения выраженности отеков (то есть предотвращения застоя жидкости) больному следует отказаться от жирной, жареной, соленой и копченой пищи, употребления алкоголя.

Традиционными лекарственными средствами при кардиомиопатии являются бета-адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы АПФ, мочегонные, антиаритмические, антикоагулянты.

Хирургические методы лечения кардиомиопатии (резекция участка межжелудочковой перегородки, замена митрального клапана, пересадка сердца) применяют в тех случаях, когда консервативная терапия не дает желаемых результатов, а состояние пациента стремительно ухудшается.

Осложнения

Основными и наиболее частыми осложнениями считаются сердечная недостаточность, аритмии и нарушение функции сердечных клапанов.

К наиболее опасным осложнениям врачи относят эмболию (образование кровяных сгустков и тромбов), которая может привести к инфаркту и инсульту.

Внезапная остановка сердца при отсутствии своевременных реанимационных действий опасна летальным исходом.

Профилактика кардиомиопатии

Хотя кардиомиопатия является серьезной патологией, а ее специальной профилактики на данный момент не разработано, это заболевание все же не приговор. Пациентам из группы риска (то есть имеющим сопутствующие заболевания, повышающие риск развития кардиомиопатии) следует регулярно проходить скрининговые обследования, посещать врача и четко следовать его рекомендациям.

Источники:

- Кардиомиопатии и миокардиты / В.С. Моисеев, Г.К. Киякбаев, П.В. Лазарев // – Москва : ГЭОТАР-Медиа. – 2020. – 512 с.

- Кардиология. Национальное руководство. 2-е изд., перераб и доп. / под ред. Е.В. Шляхто // Изд. «Гэотар-Медиа», М. – 2015. – 800 с.

- Клинические рекомендации «Гипертрофическая кардиомиопатия». Разраб.: Российское кардиологическое общество, Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России. – 2020.

ВАЖНО!

Информацию из данного раздела нельзя использовать для самодиагностики и самолечения. В случае боли или иного обострения заболевания диагностические исследования должен назначать только лечащий врач. Для постановки диагноза и правильного назначения лечения следует обращаться к Вашему лечащему врачу.

Для корректной оценки результатов ваших анализов в динамике предпочтительно делать исследования в одной и той же лаборатории, так как в разных лабораториях для выполнения одноименных анализов могут применяться разные методы исследования и единицы измерения.

Кардиомиопатия: причины, симптомы, диагностика, лечение

Причины

Симптомы

Классификация

Диагностика

Лечение

Прогноз

Кардиомиопатия – это не одно заболевание, а целая группа болезней миокарда. Все они связаны с нарушением механической или электрической работы сердца. Поражаться при этом может или только сердце, или же проявления у человека будут являться частью генерализованного системного заболевания. Главная опасность любой кардиомиопатии сердца – прогрессирующая сердечная недостаточность, которая может стать причиной инвалидности или летального исхода.

Кардиомиопатия может быть как первичной, что часто диагностируется у детей, так и вторичной, которая выявляется у взрослых и может быть связана практически с любым серьезным заболеванием организма, которое протекает хронически и постоянно прогрессирует.

Причины и провоцирующие факторы

На сегодняшний день точные причины кардиомиопатии неизвестны. Изначально считалось, что симптомы болезни начинают проявляться при попадании в сердечную мышцу микробов, бактерий или вирусов. Однако проведенная адекватная и длительная специфическая терапия у таких пациентов не давала никакого результата. Поэтому сегодня развитие кардиомиопатии приписывается генетическим предрасположенностям.

Среди провоцирующих факторов можно назвать:

- курение и алкоголизм;

- перенесенные в прошлом инфаркты миокарда или даже всего один инфаркт;

- поражение клеток мышцы сердца токсинами или аллергенами;

- нарушения в работе гормональной системы, особенно со стороны выработки соматотропного гормона и катехоламинов;

- проблемы с иммунной системой.

Кардиологи отмечают, что вторичные кардиомиопатии развиваются на фоне уже имеющейся ИБС, гипертонии, васкулитов, миокардиодистрофии. Эти заболевания являются первичными, и уже они приводят к тому, что у человека начинаются определенные проблемы с миокардом. По МКБ кардиомиопатия будет иметь код I42. Третья цифра будет говорить о том, к какой разновидности относится заболевание, поэтому она не является стабильной и меняется в зависимости от окончательного диагноза пациента.

Симптомы

Симптомы кардиомиопатии различны и зависят от формы заболевания. Каких-то специфических признаков у этой патологии не существует, поэтому порой поставить точный диагноз оказывается довольно сложно. Длительное время пациент может вовсе не высказывать никаких жалоб, затем начинают проявляться признаки ИБС или характерные для порока сердца признаки. Только правильная и полноценная диагностика помогает поставить точный диагноз.

Среди признаков, которые могут указывать на кардиомиопатию, врачи-кардиологи отмечают следующие первые жалобы со стороны пациентов:

- одышка при выполнении физической работы, а при тяжелом течении – и в покое;

- боль в грудной клетке, которая может появляться спонтанно или при нагрузке;

- нарушения и перебои в работе сердца;

- приступы сердцебиения, которые возникают внезапно и так же внезапно заканчиваются;

- потемнение в глазах;

- частые обмороки.

Часто заболевание выявляется во время проведения ЭКГ при профилактических осмотрах или по направлению терапевта или кардиолога. При этом сам пациент может и не предъявлять никаких жалоб и считать себя абсолютно здоровым.

Классификация

Сегодня врачи-кардиологи выделяют несколько форм кардиомиопатии:

- гипертрофическая кардиомиопатия – вариант, при котором отмечается утолщение стенки левого или правого желудочка. Левый желудочек утолщается чаще, чем правый, в некоторых случаях такое состояние отмечается и с правой, и с левой стороны;

- дилатационная кардиомиопатия – застойные явления, возникающие первично и связанные с нарушением сократительной функции желудочков сердца. При этом не прослеживаются связи с ИБС или пороками сердца;

- обструктивная кардиомиопатия – врожденное заболевание, которое наследуется по аутосомно-доминантному типу. Проявляется с рождения;

- алкогольная кардиомиопатия – это опасное состояние, которое обусловлено длительным и беспрерывным употреблением алкоголя. Проявляется в виде прогрессирующей сердечной недостаточности;

- ишемическая кардиомиопатия – это одна из форм заболевания, которая является вторичной и проявляется на фоне ИБС или инфаркта миокарда;

- кардиомиопатия Такоцубо – развивается на фоне стрессовых ситуаций и носит название «синдром разбитого сердца».

Кардиомиопатия у детей всегда выступает как первичная. Чаще всего в детском возрасте диагностируется гипертрофический и аритмогенный варианты, которые обусловлены генетическими факторами и могут наследоваться от родителей.

Кардиомиопатия у взрослых всегда вторична, если, конечно, заболевание не было выявлено в раннем возрасте и не имеет генетический характер. Среди вторичного типа самыми распространенными формами являются алкогольная, тиреотоксическая, диабетическая, аутоиммунная.

Диагностика

Лечением и диагностикой кардиомиопатии занимается кардиолог. В некоторых случаях пациенту может потребоваться консультация и других специалистов, в зависимости от того, на фоне какого заболевания стали появляться симптомы болезни.

При осмотре пациента врач замечает признаки сердечной недостаточности, аритмию, возможно наличие тромбоэмболических осложнений. Основной способ диагностики – ЭКГ или ЭХОКГ. Дополнительно могут рекомендоваться рентгеноконтрастная вентрикулография или МРТ с контрастом.

Суточный мониторинг ЭКГ показывает нарушение ритма и проводимости сердца. В особых случаях для выявления причины заболевания может быть проведена биопсия миокарда, но применяется она крайне редко, так как очень опасна для человека. Для раннего выявления болезни у детей рекомендуется проведение ДНК-диагностики.

Лечение

Лечение кардиомиопатии будет зависеть от формы болезни. Обязательно проводится динамическое наблюдение за пациентом, регулярно делаются стандартные анализы, которые помогают понять, удалось ли улучшить состояние пациента или оно ухудшается. Сама лечебная тактика выбирается врачом строго индивидуально и зависит от многих факторов.

Всем пациентам рекомендуется отказаться от какой-либо физической нагрузки и от занятий спортом. Также показано полное исключение курения и употребления спиртных напитков.

При дилатационном варианте применяются препараты, используемые в терапии сердечной недостаточности: ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, диуретики. Для лечения тяжелой сердечной недостаточности рекомендуется использовать комбинированные средства на основе сакубитрила и валсартана. Иногда с проблемой помогает справиться имплантация кардиостимулятора.

Обструктивный тип лечится с применением бета-адреноблокаторов и блокаторов кальциевых каналов. При аритмии применяют соответствующие лекарства. При лечении кардиомиопатии вторичного типа клинические рекомендации говорят о том, что особое внимание следует уделить первичному заболеванию, которое вызвало патологию со стороны миокарда.

Некоторые виды заболевания лечатся только оперативным путем. Иссечение части сердечной мышцы показано при гипертрофическом варианте заболевания, после чего устанавливается кардиостимулятор, который помогает нормализовать и синхронизировать работу всех отделов сердца. Но такая процедура проводится только в специализированных кардиохирургических центрах.

В самых тяжелых случаях, когда консервативная терапия или любое другое лечение не помогает, пациенту рекомендуется пройти операцию по пересадке сердца.

Прогноз

Кардиомиопатия всегда имеет неблагоприятный прогноз. Продолжительность жизни человека будет зависеть от формы заболевания: является ли нарушение миокарда первичным или вторичным, а также от того, каковы имеющиеся осложнения. В половине всех случаев возможна внезапная сердечная смерть, которая наступает из-за тромбоза или эмболии. Однако если симптомов заболевания не наблюдается и оно никак себя не проявляет, то пациент не считает себя больным, и его продолжительность жизни практически не меняется.

кардиолог

опыт работы 13 лет

отзывы оставить отзыв

Клиника

м. Улица 1905 года

г. Зеленоград

Записаться на прием

Услуги

- Название

- Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный2300

- Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный1900

Статьи о здоровье

Другие специалисты

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Категории МКБ:

Дилатационная кардиомиопатия (I42.0)

Разделы медицины:

Кардиология

Общая информация

Краткое описание

Дилатационная кардиомиопатия* (ДКМП) — это синдром, характеризующийся расширением полостей сердца и систолической дисфункцией левого или обоих желудочков.

По данным рабочей группы экспертов ВОЗ и Международного общества кардиологов, диагноз идиопатической ДКМП можно установить лишь после исключения специфических кардиомиопатий. На основании только клинического обследования нельзя исключить существование таких специфических кардиомиопатий, как воспалительная, ишемическая или алкогольная, а также кардиомиопатий, ассоциированных с метаболическими нарушениями.

* Определение ВОЗ/МОФК, 1995

Облачная МИС «МедЭлемент»

Облачная МИС «МедЭлемент»

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 5500 KZT / 27 BYN в месяц

Классификация

Согласно классификации ВОЗ/МОФК (1995), по происхождению выделяют 5 форм дилатационной кардиомиопатии:

— идиопатическая;

— семейно-генетическая;

— иммуновирусная;

— алкогольно-токсическая;

— связанная с распознанным сердечно-сосудистым заболеванием, при котором степень нарушения функции миокарда не соответствует его гемодинамической перегрузке или выраженности ишемического поражения.

Некоторые специалисты (например, Горбаченков А.А., Поздняков Ю.М., 2000) обозначают дилатационные кардиомиопатии термином «дилатационные болезни сердца». Эти же авторы выделяют следующие этиологические группы (формы) дилатационной кардиомиопатии:

— ишемическая;

— гипертензивная;

— клапанная;

— дисметаболическая (при сахарном диабете, тиреотоксикозе, гипотиреозе, гемохроматозе);

— алиментарно-токсическая (алкогольная, при болезни бери-бери — дефиците витамина В);

— иммуновирусная;

— семейно-генетическая;

— при системных заболеваниях;

— тахиаритмическая;

— перипартальная;

— идиопатическая.

Этиология и патогенез

В течение длительного времени причины развития идиопатической (спорадической) формы дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) оставались неизвестными. В настоящее время считается, что как минимум в 30-40% случаев заболевание наследуется. Важными факторами патогенеза также являются — плохое питание (недоедание), дефицит тиамина и белка в организме, а также действие на миокард антрациклиновых производных (например, доксорубицина).

Предполагается, что основная масса вторичных форм ДКМП (алкогольная, гипертензивная или ишемическая ДКМП) развивается, когда на фоне генетической предрасположенности к заболеванию, повышается гемодинамическая нагрузка на сердечно-сосудистую систему (например, во время беременности) или возникают факторы, которые оказывают прямое повреждающее действие на миокард (например, этиловый спирт).

При отсутствии семейного анамнеза, ДКМП может возникать вследствие перенесенного острого миокардита. При аутоиммунной модели развития ДКМП основное значение в поражении миокарда придают иммунной системе. При использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР) у части пациентов обнаруживается присутствие вирусов Коксаки В, вируса гепатита С, герпеса, цитомегаловируса.

В основе формирования ДКМП лежит первичное повреждение и гибель кардиомиоцитов, в результате чего наблюдаются следующие гемодинамические последствия:

— прогрессирующее снижение сократительной способности;

— выраженная дилатация полостей сердца;

— развитие компенсаторной гипертрофии миокарда и увеличение массы сердца (без утолщения стенок желудочков);

— в тяжелых случаях — возникновение относительной недостаточности митрального и трикуспидального клапанов;

— застой крови в малом и большом кругах кровообращения;

— относительная коронарная недостаточность и развитие ишемии миокарда;

— появление очагового и диффузного фиброза в миокарде;

— периферическая вазоконстрикция.

Вследствие чрезмерной активации нейрогуморальных систем (симпатоадреналовая система, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, эндотелиальные факторы и др.) развиваются ремоделирование сердца и различные гемодинамические нарушения.

Эпидемиология

Дилатационная кардиомиопатия составляет 60% всех кардиомиопатий и до 9% всех случаев сердечной недостаточности. Встречается в большинстве стран мира. Вследствие высокой летальности ДКМП является основным показанием к трансплантации сердца.

Клиническая картина

Cимптомы, течение

Клиническое течение дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) отличается значительной вариабельностью, а симптомы заболевания не являются специфичными.

Жалобы чаще всего связаны с проявлениями застойной бивентрикулярной сердечной недостаточности:

— одышка — в 99,1% случаев, одышка в покое — 37,9%;

— общая слабость, быстрая утомляемость — 85,7%;

— учащенное сердцебиение — 83,9%;

— периферические отеки — 81,7%;

— тяжесть в правом подреберье и эпигастрии — 71,0%;

— боль в области сердца — 64,3%; боль носит характер неинтенсивной и непродолжительной

кардиалгии

, которая, по-видимому, связана с растяжением

перикарда

в результате

дилатации

полостей сердца, и не требует специальной терапии;

— ангинозная боль — отмечается только в 4,5% случаев, связана с несоответствием между возросшей потребностью дилатированного левого желудочка в кислороде и ограниченным расширительным резервом венечных артерий сердца.

Наиболее важная клиническая особенность ДКМП — быстрое и неуклонное прогрессирование заболевания и признаков декомпенсации, а также

рефрактерность

к традиционному лечению хронической сердечной недостаточности (ХСН).

Основные клинические проявления ДКМП:

1. Систолическая ХСН (левожелудочковая или бивентрикулярная) с признаками застоя в малом и большом круге кровообращения.

2. Частое возникновение нарушений ритма и проводимости (желудочковые аритмии,

фибрилляции предсердий

,

АВ-блокады

, блокады ножек пучка Гиса).

3. Тромбоэмболические осложнения в виде

ТЭЛА

и эмболий в большом круге кровообращения. Развиваются у 20% больных, наиболее часто возникают на фоне

фибрилляции предсердий

.

Согласно имеющимся данным, тромбоэмболии прижизненно диагностируются в 10-44% случаев ДКМП. Частота выявления ДКМП при аутопсии достигает 80%, что обуславливается бессимптомным течением многих тромбоэмболических эпизодов или маскировкой данных эпизодов признаками застойной сердечной недостаточности.

Источниками тромбоэмболов служат

пристеночные тромбы

в дилатированных полостях сердца, которые диагностируются прижизненно с помощью ЭхоКГ у 30-45% таких больных и посмертно — в 60-75% случаев.

При аускультации выявляют ослабление 1 тона на верхушке. В случае развития

легочной гипертензии

определяется акцент и расщепление 2 тона. На верхушке зачастую выслушивается протодиастолический ритм галопа, что связано с выраженной объемной перегрузкой желудочков.

Диагностика

Диагностические критерии идиопатической дилатационной кардиомиопатии (Mestroni u соавт.,1999)

Большие диагностические критерии:

1. Дилатация сердца.

2. Фракция выброса менее 45% и/или фракционное укорочение переднезаднего размера левого желудочка < 25%.

Малые диагностические критерии:

1. Необъяснимые суправентрикулярные (фибрилляция предсердий или другие устойчивые аритмии) или желудочковые аритмии в возрасте до 50 лет.

2. Расширение левого желудочка (конечный диастолический размер левого желудочка более 117% от рассчитанной нормы с учетом возраста и поверхности тела).

3. Необъяснимые нарушения проводимости: атриовентрикулярная блокада 2-3 степени, полная блокада левой ножки пучка Гиса, синоатриальная блокада.

4. Необъяснимая внезапная смерть или инсульт в возрасте до 50 лет.

Электрокардиография. Изменения на ЭКГ при ДКМП достаточно неспецифичны. По данным холтеровского мониторирования, различные нарушения сердечного ритма и проводимости, отмечаются почти в 100% случаев ДКМП. Наиболее часто регистрируются желудочковые аритмии.

Мерцательная аритмия

среди больных ДКМП встречается в среднем только в 24-35%.

Прогностически неблагоприятным признаком является возникновение фибрилляции предсердий, поскольку данное состояние ассоциировано с повышением летальности и прогрессированием сердечной недостаточности при любых типах кардиомиопатии.

Из нарушений проводимости для ДКМП наиболее характерны полная блокада левой ножки пучка Гиса или ее передне-верхней ветви.

2D-ЭхоКГ с допплерографическим анализом — важнейший метод диагностики ДКМП. Основными признаками являются значительная дилатация левого желудочка при нормальной или уменьшенной толщине его стенок и снижение фракции выброса ниже 30-20%. На основании этого показателя кардиомиопатии классифицируют по степени тяжести на тяжелую (ФВ ЛЖ ≤30%), умеренную (ФВ ЛЖ 30-45%) и нетяжелую (ФВ ЛЖ ≥45%). Часто отмечается расширение других камер сердца, а также тотальная

гипокинезия

стенок левого желудочка. Нередко визуализируются пристеночные внутрисердечные тромбы.

Рентгенологическое исследование. Признаки:

— увеличение размеров сердца за счет его левых отделов или чаще — тотальное, степень которого варьирует от относительно небольшой до резко выраженной по типу cor bovinum;

— тень сердца приобретает шаровидную форму; при значительном увеличении левого предсердия его конфигурация может приближаться к митральной;

— наряду с его дилатацией левого желудочка, как правило, отмечаются также признаки его гипертрофии;

— преобладание явлений венозного застоя со стороны сосудов малого круга кровообращения, более редко — признаки легочной артериальной гипертензии.

МРТ сердца — новый стандарт оценки объемов желудочков, фракции выброса, массы миокарда и региональной сократимости. При использовании парамагнетика обнаруживаются нарушения регионального сокращения миокарда и области нежизнеспособного миокарда, для которых характерно позднее заполнение контрастным веществом. Данный метод имеет более высокую чувствительность по сравнению со сцинтиграфией с таллием.

Коронарография — позволяет исключить атеросклеротический процесс в венечных артериях и является необходимой диагностической процедурой при постановке диагноза ДКМП.

При проведении коронарографии можно получить важную дополнительную информацию о состоянии сердечного выброса, напряжении стенок миокарда, а также о характеристиках легочных артерий (расширение, растяжимость и давление). Такие параметры, как давление заклинивания или величина легочного сосудистого сопротивления могут применяться для стратификации риска.

Катетеризация камер сердца является диагностической процедурой, однако она не выполняется, если больной уже получает лечение по поводу ДКМП.

Эндомиокардиальная биопсия. Гистологическая картина полученных образцов неспецифична: выявляются гипертрофия

кардиомиоцитов

, увеличение размеров ядер и интерстициальный

фиброз

.

Лабораторная диагностика

Общеклиническое и биохимическое исследование крови не выявляют характерных для ДКМП патологических изменений.

Определение нейрогормонов

Общепризнанным маркером, который позволяет определить дальнейшую тактику лечения больного, в настоящее время считают мозговой натрийуретический пептид, выделяющийся в ответ на растяжение кардиомиоцита. Повышение его концентрации в плазме крови в 2 раза по сравнению с нормой является предиктором неблагоприятного прогноза у пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Концентрация интерлейкина-6 в крови — другой предиктор высокой сердечно-сосудистой летальности при стабильной тяжелой хронической сердечной недостаточности, коррелирующий с тяжестью клинических симптомов заболевания.

Также предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности считается содержание норадреналина в плазме крови.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика идиопатической дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) проводится со следующими заболеваниями:

— ишемическая кардиомиопатия;

— тяжелый миокардит ( в том числе — миокардит Фидлера);

— поражение миокарда при диффузных заболеваниях соединительной ткани (в основном — при системной склеродермии и системной красной волчанке);

— ревматические митральные пороки сердца;

— неревматическая митральная недостаточность;

— стеноз устья аорты.

Клинические проявления ДКМП также имеют определенные сходства с такими более редкими патологиями, как экссудативный перикардит, поражение сердца при амилоидозе, гемохроматозе и саркоидозе, некоторые другие кардиомиопатии.

1. Ишемическая болезнь сердца (ИБС)

Наиболее часто ДКМП дифференцируется с ИБС, в особенности у лиц мужского пола в возрасте 40-50 лет.

Основные отличия ДКМП и ИБС:

1.1 При ДКМП болевой синдром носит характер кардиалгий:

— чаще ноющие боли;

— боли локализуются преимущественно в левой половине грудной клетки, не иррадиируют;

— боли не всегда купируются нитроглицерином;

— болевой синдром появляется на фоне уже развившейся декомпенсации и

кардиомегалии

.

При стенокардии боли имеют приступообразный характер, связаны с физической нагрузкой, локализуются за грудиной и имеют типичную иррадиацию, купируются нитратами.

При инфаркте миокарда выраженный болевой синдром предшествует развитию сердечной недостаточности.

1.2 При ДКМП наблюдается расширение всех границ сердца, что подтверждается перкуссией, рентгенологическими исследованиями, ЭКГ, ЭхоКГ.

При ИБС на поздних стадиях развития, отмечается преимущественное расширение левой границы относительной сердечной тупости.

1.3 При ИБС ЭКГ выявляет признаки хронической коронарной недостаточности или рубцовых изменений, которые свидетельствуют о перенесенном инфаркте миокарда.

При ДКМП наблюдаются ЭКГ-признаки гипертрофии и перегрузки отделов сердца.

В некоторых случаях при кардиомиопатии регистрируются признаки очагово-рубцовых изменений — патологические зубцы Q и QS, связанные с очаговым фиброзом некоронарогенного происхождения. В этом случае применяется ЭКГ-картирование с регистрацией 35 отведений.

1.4 При коронарографии у больных ИБС, как правило, выявляются признаки атеросклеротического поражения коронарных артерий; при ДКМП артерии сердца интактны.

1.5 Для ДКМП более характерен ритм галопа.

2. Истинная аневризма левого желудочка — формируется после обширного переднего инфаркта миокарда и характеризуется выраженным диастолическим выбуханием и дискинезией передней стенки левого желудочка. В результате отмечаются значительное расширение тени сердца и снижение фракции выброса левого желудочка до очень низких значений при изотопной вентрикулографии с эритроцитами, меченными 99тТс.

Выявить очаговый характер поражения миокарда возможно с помощью ЭхоКГ, которое обнаруживает нормальную сократимость нижней и боковой стенок.

3. Аортальный стеноз. У пациентов с тяжелым аортальным стенозом в стадии декомпенсации могут наблюдаться выраженная дилатация левого желудочка и снижение его сократимости. Вследствие падения сердечного выброса шум аортального стеноза становится слабее и может даже исчезнуть.

4. Аортальная недостаточность. Аортальная недостаточность приводит к перегрузке левого желудочка объемом.

5. Митральная недостаточность. Из всех приобретенных пороков сердца именно митральную недостаточность труднее всего отличить от ДКМП. Это связано с тем, что расширение митрального кольца и дисфункция сосочковых мышц, которые почти всегда присутствуют при ДКМП, сами по себе вызывают митральную недостаточность.

Первичный характер митральной недостаточности и о тот факт, что именно она привела к дилатации левого желудочка, а не наоборот, возможно предполагать если митральная недостаточность умеренная или тяжелая, если известно, что она возникла раньше дилатации левого желудочка, или если выявлены выраженные изменения митрального клапана при ЭхоКГ.

6. Митральный стеноз. Выраженное увеличение правого желудочка в некоторых случаях возникает при тяжелом митральном стенозe, высокой легочной гипертензии и правожелудочковой недостаточности. В результате увеличения правого желудочка на рентгенограмме грудной клетки видна увеличенная тень сердца, а также появляется пальпируемый и выслушиваемый III тон сердца.

7. Экссудативный перикардит. Перикардиальный выпот может обуславливать значительное расширение тени сердца и сердечную недостаточность, которые вызывают подозрение о наличии ДКМП. Исключить кардиомиопатию позволяет нормальная сократимость желудочков. Экссудативный перикардит надо исключить в первую очередь, поскольку он излечим.

Осложнения

К наиболее грозным осложнениям дилатационной кардиомиопатии относят внезапную сердечную смерть, а также развитие тромбоэмболий, в том числе

ТЭЛА

.

Лечение

Немедикаментозное лечение: ограничение физических нагрузок, потребления поваренной соли, особенно при наличии отечного синдрома.

Медикаментозная терапия

1. Ингибиторы АПФ — препараты первого выбора. При отсутствии противопоказаний, их назначение целесообразно на всех стадиях развития ДКМП, даже если выраженные клинические проявления хронической сердечной недостаточности (ХСН) отсутствуют.

Свойства:

— предупреждают некроз кардиомиоцитов и развитие кардиофиброза;

— способствуют обратному развитию гипертрофии;

— снижают величину постнагрузки (внутримиокардиальное напряжение);

— уменьшают степень митральной регургитации;

— применение ингибиторов АПФ достоверно увеличивает продолжительность жизни больных.

Начальная доза: эналаприл — 2,5 мг 2 раза в сутки; рамиприл 1,25 мг 1 раз в сутки; периндоприл 2 мг 1 раз в сутки. При хорошей переносимости дозы необходимо увеличить до 20-40 мг/сутки — эналаприл, 10 мг — рамиприл, 4 мг — периндоприл.

2. Бета-адреноблокаторы целесообразно назначать в комбинации с ингибиторами АПФ. Бета-адреноблокаторы особенно показаны пациентам со стойкой синусовой тахикардией или мерцательной аритмией.

Используют любые бета-адреноблокаторы (метопролол, бисопролол, атенолол, карведилол). Терапию начинают с малых доз препаратов, постепенно увеличивая дозу до максимально переносимой.

В первые 2-3 недели лечения бета-адреноблокаторами у части пациентов возможно уменьшение фракции выброса и ударного объема, а также некоторое ухудшение состояния, что обусловлено в основном отрицательным инотропным действием препаратов. Тем не менее у основной части таких пациентов постепенно начинают преобладать положительные эффекты бета-адреноблокаторов, связанные со стабилизацией нейрогормональной регуляции кровообращения, восстановлением плотности бета-адренорецепторов на клеточных мембранах кардиомиоцитов и уменьшением кардиотоксического действия катехоламинов. Со временем возрастает фракция выброса и уменьшаются клинические проявления ХСН.

3. При наличии застоя крови в малом или/и в большом круге кровообращения применяют диуретики (тиазидовые, тиазидоподобные и петлевые мочегонные по обычной схеме). В случае выраженного отечного синдрома указанные диуретики целесообразно комбинировать с назначением антагонистов альдостерона (альдактон, верошпирон).

4. Нитраты (изосорбид-динитраты или изосорбид-5-мононитраты) применяют в качестве дополнительного средства при лечении пациентов с хронической левожелудочковой недостаточностью. Изосорбид-5-мононитраты (оликард, имдур) отличаются высокой биодоступностью и предсказуемостью действия, способствуют депонированию крови в венозном русле, уменьшают величину преднагрузки и застой крови в легких.

5. Сердечные гликозиды показаны пациентам с постоянной формой мерцательной аритмии.

У тяжелых больных с выраженной систолической дисфункцией левого желудочка и синусовым ритмом сердечные гликозиды применяются только в комбинации с ингибиторами АПФ, диуретиками под контролем содержания электролитов и с мониторингом ЭКГ.

Длительное применение негликозидных инотропных средств увеличивает смертность таких больных и поэтому не рекомендуется.

Кратковременное применение негликозидных инотропных препаратов (леводопа, добутамин, милринон, амринон) считается оправданным при подготовке больных к трансплантации сердца.

6. Поскольку в 30% случаев течение ДКМП осложняется внутрисердечным тромбозом и развитием тромбоэмболий, всем больным показан прием антиагрегантов: ацетилсалициловая кислота (постоянно) в дозе 0,25-0,3 г в сутки и другие антиагреганты (трентал, дипиридамол, вазобрал).

У больных с мерцательной аритмией показано назначение непрямых антикоагулянтов (варфарин) под контролем показателей коагулограммы. Дозы препарата подбираются так, чтобы величина МНО составляла 2-3 ед.

Хирургическое лечение

Трансплантация сердца — высокоэффективный способ лечения рефрактерных к медикаментозной терапии кардиомипатий. Показания:

— быстрое прогрессирование сердечной недостаточности;

— отсутствие эффекта от консервативной терапии;

— возникновение жизнеопасных нарушений сердечного ритма;

— высокий риск тромбоэмболических осложнений.

Прогноз

Пятилетняя выживаемость больных с дилатационной кардиомиопатией колеблется от 30 до 36%. После установления диагноза ДКМП течение заболевания может широко варьировать.

Госпитализация

Показания к госпитализации:

— впервые выявленная ДКМП;

— прогрессирование сердечной недостаточности, не купирующееся в амбулаторных условиях;

— пароксизмальные нарушения ритма сердца;

—

тромбоэмболии

.

Профилактика

Профилактика ДКМП имеет сходства с мерами, которые осуществляются для устранения вторичных дилатационных кардиомиопатий. Необходимы отказ от употребления алкоголя, кокаина, тщательный контроль за показателями сердечной деятельности при химиотерапии опухолей.

Начиная с детства, полезно проводить закаливание организма.

Ранняя диагностика ДКМП повышает эффективность медикаментозного лечения заболевания. Раннее выявление ДКМП возможно при случайном (скрининговом) выполнении ЭхоКГ в рамках ежегодной диспансеризации, а также при обследовании лиц с отягощенной по данному заболеванию наследственностью.

Информация

Источники и литература

-

Амосова Е.Н. Кардиомиопатии, Киев: «Книга Плюс», 1999

-

Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону /под ред. Фаучи Э., Браунвальда Ю., Иссельбахера К., Уилсон Дж., Мартина Дж., Каспера Д., Хаузера С. и Лонго Д.: в 7 т., М.: Практика – Мак-Гроу Хилл, 2005

-

Клинические рекомендации. Кардиология /под ред. Беленкова Ю.Н., Оганова Р.Г., М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007

-

Кушаковский М.С. Хроническая застойная сердечная недостаточность. Идиопатические миокардиопатии, СПб: «Фолиант», 1998

-

Моисеев В.С., Сумароков А.В, Стяжкин В.Ю. Кардиомиопатии. М.: Медицина, 1993

-

Мухарлямов Н.М., Попович М.И., Затушевский И.Ф. Дилатационная кардиомиопатия, Кишинев: «Штиинца», 1986

-

Поляков В.П., Николаевский В.Н., Пичко Г.А. Некоронарогенные и инфекционные заболевания заболевания сердца (современные аспекты клиники, диагностики, лечения): Монография, Самара, 2010

-

Руководство по амбулаторно–поликлинической кардиологии /под ред. Беленкова Ю.Н, Оганова Р.Г., ГЭОТАР-Медиа, 2007

-

«Лечение сердечной недостаточности. Рекомендации рабочей группы по изучению сердечной недостаточности Европейского Общества Кардиологов», Рус. мед. журнал, приложение, 1999

Мобильное приложение «MedElement»

- Профессиональные медицинские справочники. Стандарты лечения

- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Мобильное приложение «MedElement»

- Профессиональные медицинские справочники

- Коммуникация с пациентами: онлайн-консультация, отзывы, запись на приём

Скачать приложение для ANDROID / для iOS

Внимание!

Если вы не являетесь медицинским специалистом:

-

Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему здоровью.

-

Информация, размещенная на сайте MedElement и в мобильных приложениях «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,

«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта», не может и не должна заменять очную консультацию врача.

Обязательно

обращайтесь в медицинские учреждения при наличии каких-либо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.

-

Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со специалистом. Только врач может

назначить

нужное лекарство и его дозировку с учетом заболевания и состояния организма больного.

-

Сайт MedElement и мобильные приложения «MedElement (МедЭлемент)», «Lekar Pro»,

«Dariger Pro», «Заболевания: справочник терапевта» являются исключительно информационно-справочными ресурсами.

Информация, размещенная на данном

сайте, не должна использоваться для самовольного изменения предписаний врача.

-

Редакция MedElement не несет ответственности за какой-либо ущерб здоровью или материальный ущерб, возникший

в

результате использования данного сайта.

Сердечная мышца — главная мышца человеческого тела и основа его жизнедеятельности. Одним из заболеваний, сопровождающихся нарушением её работы, является кардиомиопатия. Об этой патологии, встречающейся как у взрослых, так и у детей, мы побеседовали с врачом-кардиологом «Клиники Эксперт» Владикавказ Мариной Казбековной Цогоевой.

— Марина Казбековна, расскажите о кардиомиопатии. Что собой представляет данная патология и как она влияет на работу сердца?

— В переводе с латыни кардиомиопатия (cardiomyopathia) означает «болезнь сердечной мышцы» (cardio — сердце, myos — мышцы, pathos — поражение/болезнь). Это объединяющее название совершенно разных заболеваний, с различными причинами возникновения, порой различными клиническими проявлениями, течением и прогнозом. Объединяет эти заболевания только локализация поражения, то есть при каждом из них в патологический процесс вовлечён миокард.

Данная патология может оказывать влияние на форму сердца, его размеры, толщину мышечной стенки, на электрическую передачу сигналов по сердечным камерам. В результате этих изменений нарушается способность сердца перекачивать кровь, нарушается расслабление сердца (т. е. его диастолическая функция), возникают нарушения ритма сердца.

— Как проявляется кардиомиопатия?

— Самыми частыми симптомами являются одышка, повышенная утомляемость, отёчность, боли в сердце, перебои в работе сердца, обморочные состояния, головокружение. К сожалению, иногда единственным проявлением кардиомиопатии может стать внезапная смерть в результате нарушения ритма сердца.

Читайте материалы по теме:

Одышка: когда организм просит о помощи?

Отёки на ногах: почему они появляются?

Обморок обмороку рознь. Разбираемся с причинами

Кружит до упаду!

Распознаём сердечного врага. Что такое аритмия?

— Какие бывают виды кардиомиопатии и каковы причины их развития?

— Кардиомиопатия делится на несколько видов. Расскажу об основных. Самая распространённая среди взрослого населения — дилатационная кардиомиопатия. В 30 % случаев это наследственное заболевание. Кроме того, существенную роль в её развитии играют различные инфекции (и вирусные, и бактериальные), токсины, гормональные нарушения (на фоне патологии щитовидной железы — например, гипертиреоза. Что происходит? Стенки левого желудочка сердца растягиваются, становятся тоньше и слабее. В результате левый желудочек уже не так хорошо нагнетает кровь, развивается сердечная недостаточность. Т. е. способность сердца к сокращению значительно уменьшается.

Следующий вид — гипертрофическая кардиомиопатия. По статистике, из 500 обследованных в общей популяции выявляется один пациент с таким диагнозом. Для развития данного вида кардиомиопатии имеет значение только наследственный фактор, т. е. это генетически обусловленное заболевание. Морфологически происходит следующее. Мышца желудочка утолщается (гипертрофируется), что делает полость камеры (полость левого желудочка) значительно меньше. Помимо возникновения механического препятствия к оттоку крови из полости левого желудочка гипертрофированный миокард становится источником возникновения опасных нарушений ритма сердца, к сожалению, нередко фатальных.

Причины, по которым возникает рестриктивная кардиомиопатия, пока точно не установлены. В последнее время эту кардиомиопатию чаще относят к наследственным заболеваниям. При рестриктивной кардиомиопатии сердечная мышца становится жёсткой в результате самых разных причин. Возможен миокардиальный фиброз, когда в толще миокарда происходит разрастание соединительной ткани. При так называемых болезнях накопления — амилоидозе, либо при саркоидозе сердца, откладывается патологический белок или формируются гранулёмы в толще миокарда. В результате такой неоднородности миокарда нарушается его диастолическая функция (или, проще говоря, расслабление), и в перспективе это приводит к сердечной недостаточности, трудно поддающейся медикаментозной компенсации. Также нередко неоднородный миокард становится источником возникновения жизнеугрожающих аритмий сердца.

Существуют и другие виды кардиомиопатии, они встречаются реже.

— Как определить кардиомиопатию? Какова её диагностика?

— Во-первых, заболевание часто имеет наследственный характер. И при диагностике мы обязательно должны это учитывать. Как правило, при подозрении на кардиомиопатию врач всегда акцентирует внимание на семейном анамнезе, т. е. на фактах ранней сердечной смерти ближайших родственников.

Во-вторых, симптоматика. Необходимо учитывать проявления сердечной недостаточности, нарушения ритма сердца, обморочные состояния и т. д.

В-третьих, для выявления кардиомиопатии используют традиционные методы диагностики сердечных заболеваний — эхокардиографию, электрокардиограмму, холтеровское мониторирование, магнитно-резонансную томографию. Молекулярно-генетический анализ позволяет выявить мутации генов, ответственных за развитие заболевания.

Читайте материалы по теме:

О чём расскажет УЗИ сердца?

Что выявляет электрокардиограмма?

Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ — полная инструкция для пациента

— Марина Казбековна, как можно помочь пациенту? В чём заключается лечение кардиомиопатии?

— В зависимости от её вида и течения лечение подбирается индивидуально. Есть, конечно, и общие принципы. Сердечную недостаточность лечим медикаментозно, в соответствии с национальными рекомендациями. Если у пациента с диагностированной кардиомиопатией регистрируются жизнеугрожающие нарушения ритма сердца либо эпизоды потери сознания, то рассматривается вопрос о проведении радиочастотной аблации участков миокарда, являющихся источником этих аритмий. Либо имплантируется кардиовертер-дефибриллятор — аппарат, который, определив аритмию, посылает серию электрических разрядов к сердцу, и таким образом восстанавливается нормальный ритм.

— Каков прогноз при кардиомиопатии?

— Опять же всё индивидуально. Прогноз определяется характером и степенью прогрессирования заболевания. Важны приверженность пациента к лечению, ответственное отношение к приёму препаратов, соблюдение всех рекомендаций кардиолога. И, безусловно, оптимальная медикаментозная терапия, а при необходимости и своевременная хирургическая помощь способны повлиять не только на качество, но и на продолжительность жизни пациента с кардиомиопатией.

Записаться на приём к врачу-кардиологу можно здесь

ВНИМАНИЕ: услуга доступна не во всех городах

Беседовала Марина Воловик

Редакция рекомендует:

Уснуть и не проснуться. Почему происходят трагедии во сне?

Ишемическая болезнь сердца: диагностика и лечение

Серьёзный вопрос: что происходит с сердцем во время приступа стенокардии?

Как предотвратить инфаркт миокарда?

Помочь сердцу биться. Как начиналась история кардиостимулятора?

Для справки:

Цогоева Марина Казбековна

Выпускница лечебного факультета Северо-Осетинской государственной медицинской академии 2002 года.

С 2004 по 2006 год проходила ординатуру по специальности «Кардиология» в Российской

медицинской академии последипломного образования (РМАПО), г. Москва.

До 2018 года работала врачом-кардиологом в отделении рентгенхирургических методов диагностики и лечения в Северо-Кавказском многопрофильном центре, город Беслан (республика Северная Осетия-Алания).

В настоящее время — врач-кардиолог, врач функциональной диагностики «Клиники Эксперт» Владикавказ.

Даже самому неискушенному в медицине человеку известно, что термин «кардио» используется для обозначения сердечных недугов, а специалист, который занимается этой областью, именуется кардиологом. Однако если разобрать по частям название такого заболевания, как кардиомиопатия, то картина мало прояснится. В переводе с греческого «cardia»—сердце, а «pathos»—страдание. Но любое заболевание сердечно-сосудистой системы приносит пациенту неимоверные страдания.

Абстрактное название заболевания обязано тому факту, что в современной кардиологии разновидности кардиомиопатий не изучены до конца. Поэтому надо признать, что под этим общим термином скрывается не конкретное заболевание, а ряд признаков, способствующих патологическому изменению сердечной мышцы (миокарда) и желудочков сердца, что приводит к сердечной недостаточности и сбою сердечного ритма.

История и классификация

Старое название группы заболеваний сердечной мышцы с различными причинами – миокардиодистрофия. Термин кардиомиопатия введен в 1957 году по предложению Уоллеса Бригдена. Хотя, внятной классификации на тот момент еще не было. Долгое время имела место путаница в трактовке терминологии первичных и вторичных признаков кардиомиопатии. Но все же последователи Бригдена развили тему избирательной деформации сердечной мышцы, без поражения других анатомических областей.

Для более ранней классификации 1980 года было характерно понимание под кардиомиопатией заболевания сердечной мышцы неизвестного происхождения. Остальные поражения миокарда, приводящие в результате к патологии других органов, решили считать специфическими. Накопленный в мировом масштабе опыт кардиологов вылился в новую классификацию спустя 16 лет.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 1996 года, принятым на основании решения международного общества кардиологов, под кардиомиопатией подразумеваются различные болезни миокарда, связанные с нарушением сердечной деятельности.

В зависимости от того, насколько возможно определить причину заболевания или механизм его воздействия на сердечную мышцу, различают 4 формы кардиомиопатии:

- Дилатационная;

- Гипертрофическая;

- Рестриктивная;

- Аритмогенная.

В свою очередь, что относилось в 1980 году к специфическим болезням миокарда, стало обозначаться термином специфическая кардиомиопатия:

- Ишемическая;

- Клапанная;

- Гипертензивная;

- Воспалительная;

- Алкогольная;

- Послеродовая;

- Кардиомиопатия, как следствие системных и нейромышечных заболеваний.

Дилатационная кардиомиопатия

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – заболевание, проявляющее себя в увеличении (дилатации) объемов всех камер сердца. Толщина стенок сердечной мышцы в данном случае не изменяется, но возникает систолическая дисфункция, когда у пораженного желудочка сердца (левого или обоих) снижается сократительная функция, способствующая выталкиванию крови. Поскольку выброс крови уменьшается, и ее остатки скапливаются в желудочках, то возникает застой, приводящий к сердечной недостаточности. Поэтому дилатационная форма именуется иногда застойной.

Кардиологи утверждают, что данное заболевание может быть идиопатическим (первичным), причины возникновения которого медицине до сих пор не понятны. Вторичная кардиомиопатия бывает вызвана следующими факторами:

- Наследственность;

- Следствие нарушения регуляции иммунных процессов;

- Вирусное происхождение;

- Токсическое воздействие на повреждение миокарда (алкоголь, наркотики, интоксикация тяжелыми металлами, лекарственная интоксикация);

- Заболевания эндокринной системы;

- Редкие случаи на последних месяцах беременности или в течение полугода после родов (0,5 % от всех случаев);

- Заболевания соединительной ткани;

- Стойкая аритмия.

Заболевание не имеет половых и возрастных предпочтений. В случае наследственности, которой статистика отводит 20 – 25 %, исход может быть самым непредсказуемым.

Схема развития дилатационной кардиомиопатии такова, что в различных областях сердечной мышцы начинают гибнуть клетки. Они, конечно, погибают не сами по себе. На то есть веские причины. Как правило, это какие-то воспалительные процессы сердечной мышцы, вследствие чего больные, пораженные вирусом клетки, становятся опасными для организма, и иммунная система избавляется от них.

На смену мышечной ткани клеток становится соединительная ткань, которая не обладает свойствами, присущими миокарду (эластичность, растяжимость, сократительная активность). Затем, чтобы справиться с насосными функциями сердца, камеры расширяются, увеличиваясь иногда в несколько раз. Работая на износ, стараясь доставить кислород ко всем органам и тканям, сердце учащает ритм. В запущенном состоянии стойкие аритмии способны привести даже к внезапной смерти.

Состояние больных при дилатационной кардиомиопатии

До развития сердечной недостаточности ДКМП не проявляет себя как-то по-особенному. Симптомы кардиомиопатии зависят еще и от того, одна или обе камеры вовлечены в развивающийся патологический процесс. Как правило, именно левый желудочек является тем самым насосом, от которого зависит состояние сердечной деятельности.

Дефицит кислорода не замедлит напомнить о себе одышкой, повышенной утомляемостью, учащением сердечного ритма. В начале заболевания эти симптомы появляются только при физической нагрузке, но потом проявляют себя и в покое. К симптоматике кардиомиопатии относится головокружение, боли в груди и под левой лопаткой, бессонница. Позже могут появиться отеки.

Диагностика

Если не затягивать с обращением к врачу, чтобы не спровоцировать серьезные осложнения, то люди с кардиомиопатией доживают до преклонных лет. Поставить диагноз может только специалист – кардиолог, поскольку большинство из перечисленных выше симптомов может иметь место и при других заболеваниях.

Главным методом диагностирования является ультразвуковое исследование, которое на 100 % дает верный ответ при любых формах кардиомиопатий. ЭКГ не может дать такой ясной картины специфических изменений, как УЗИ, а лабораторное исследование позволяет создать достоверную картину общего состояния больного (дефицит витаминов, воздействие токсических веществ). ЭхоКГ играет немаловажную роль, когда нужно выяснить, насколько увеличены камеры.

Лечение дилатационной КМП

Подход к лечению ДКМП мало чем отличается от борьбы с сердечной недостаточностью. Лечение дилатационной кардиомиопатии вторичной сводится к устранению предшествовавшего заболевания, которое привело к таким патологическим изменениям. Терапия направлена на снижение артериального давления. Эффективны препараты бета-блокаторов. В случае неутешительного прогноза пациентам предлагается хирургическое вмешательство, начиная с замены клапанов вплоть до трансплантации сердца.

Гипертрофическая кардиомиопатия

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – самостоятельное заболевание. Для него характерно утолщение стенок левого желудочка. ГКМП может быть либо врожденной, либо приобретенной. Гипертрофия миокарда приводит к тому, что стенки желудочка становятся до такой степени жесткими и плотными, что в него попадает меньшее количество крови, чем нужно. В момент выброса крови из желудочка ее выбрасывается тоже меньшее количество.

Согласно норме, во время возрастания физических нагрузок, выброс крови должен увеличиваться, что на самом деле не происходит. В этот момент только увеличивается давление внутри желудочка, что приводит к ускорению сердечного ритма.

Для заболевания характерно некоторое несоответствие между состоянием коронарной системы, которая ничем не отличается от здорового человека и возросшей массой самого миокарда. Недостаток кровотока в коронарных артериях вызывает стенокардию.

Болезнь, так же, как и в случае дилатационной КМП, ощущается далеко не сразу. Однако позже возникают одышка и головокружение. В активном состоянии, при недостаточном кровоснабжении головного мозга, могут возникнуть обмороки.

Течение болезни

Левый желудочек является достаточно мощной сердечной камерой, который долгое время «ответственно» несет непосильные нагрузки, не давая знать хозяину о начавшемся заболевании. Симптомы недомогания проявляются уже на последней стадии, когда левый желудочек сдает свои позиции. Бывают случаи, когда поражается правый желудочек, но крайне редко. Гораздо чаще страдает перегородка между обоими желудочками.

Болезнь развивается очень медленно, поэтому больные могут десятилетиями не чувствовать приближающейся опасности. Картина достаточно распространенная, когда уже в пожилом возрасте «внезапно» развилась сердечная недостаточность. В общем, если сравнивать с другими формами кардиомиопатии, то прогноз достаточно благоприятный, хотя распознается заболевание поздно. Только наличие мерцательной аритмии способно значительно ухудшить благоприятный прогноз.

Выявление

Опытный кардиолог может заподозрить наличие признаков ГКМП даже при тщательном прослушивании сердечного ритма. Ведь у страдающих обструктивной гипертрофической формой кардиомиопатии наблюдаются систолические шумы. Чем выше степень обструкции (препятствие), тем отчетливее шум. К сожалению, каких-либо внешних признаков, позволяющих выявить заболевание ГКМП другой формы, нет. В этом случае приходит на помощь ЭКГ, однако кардиомиопатия у детей дошкольного возраста не выявляется таким образом.

Основным методом исследования признана ЭхоКГ, которая дает возможность установить уровень гипертрофии. В более сложных ситуациях, когда решается вопрос о хирургическом вмешательстве, медицина прибегает к зондированию сердца с трансляцией состояния на рентгено-телевизионное оборудование.

Борьба с ГКМП

Медикаментозное лечение представляет собой набор лекарственных препаратов, позволяющих активизировать процессы кровенаполнения желудочков сердца (анаприлин, метапролол и др.). Также ведется целенаправленная борьба с выраженной аритмией. Но препараты подбираются врачом в индивидуальном порядке, поскольку сахарный диабет или бронхиальная астма являются серьезными противопоказаниями. Под постоянным контролем находятся давление и пульс больного.

Если в ходе обследования обнаружили себя тромбы, то наряду с вышеуказанными препаратами применяются средства, препятствующие тромбообразованию. Но и эти препараты требуют постоянного наблюдения за скоростью свертываемости крови. Оперативное вмешательство эффективно тогда, когда у больного обструктивная форма и медикаментозное лечение не дало результатов. Как правило, в таком случае отсекается часть гипертрофированного миокарда левого желудочка.

Видео: гипертрофическая кардиомиопатия – смерть при абсолютном здоровье

Рестриктивная кардиомиопатия

Рестриктивная кардиомиопатия (РКМП) – заболевание, которое проявляется в недостаточной растяжимости миокарда. Происходит от латинского «restrictio» – ограничение. Эти ограниченные возможности миокарда приводят к тому, что желудочки страдают от недостатка кровенаполнения, а в дальнейшем развивается хроническая сердечная недостаточность.

Причины кардиомиопатии рестриктивной формы устанавливать гораздо сложнее, поскольку эта область знания еще требует серьезного изучения. Первичная форма настолько редка, что светила медицины сомневаются том, стоит ли это заболевание относить к самостоятельным. Оно встречается в странах с тропическим климатом и, как правило, бывает вызвано эозинофилами.

Это кровяные клетки аллергического происхождения. После пережитого воспалительного процесса во внутренней оболочке сердца (эндокарде), эта оболочка грубеет и теряет эластичность. Иногда имеет место спайка эндокарда с миокардом. Все-таки чаще это вторичное заболевание, вызванное сбоями во всем организме: нарушение обмена веществ, белкового обмена или железа.

Состояние больного

Первоначальные жалобы мало отличаются от перечисленных выше кардиомиопатий, однако одышка, утомляемость и отеки ног через какое-то время приводят к более тяжелым последствиям. Нарушается работа печени, что приводит к ее увеличению, а далее может развиться водянка в области живота. Ритм сердца настолько не стабилен, что оборачивается частыми обмороками.

Диагностика

Поставить правильный диагноз врачу помогает ярко выраженная пульсация вен в области шеи. Это свидетельствует о препятствии поступления кровотока к сердцу. Шумы в сердце тоже могут быть обнаружены при первичном осмотре. ЭКГ, ЭхоКГ, магнитно-резонансная томография расставят все точки над «и». Однако в спорных случаях медики все же прибегают к зондированию, потому как рестриктивная кардиомиопатия по признакам схожа с перикардитом, в случае обнаружения которого лечение проводится в прямо противоположном направлении. Полный клинико-биохимический анализ не будет лишним, так как эффективность лечения зависит от верной постановки диагноза.

Лечение рестриктивной формы

Лечение осложняет избыток жидкости в организме, и тогда назначаются сильнодействующие мочегонные препараты. Большинство средств, традиционно используемых при сердечной недостаточности, бывают мало действенны при рестриктивной кардимиопатии.

В зависимости от пораженных участков привести к положительному результату может установка кардиостимулятора. Если причина в воспалительных процессах, вызванных такими заболеваниями как саркоидоз или гемохромотоз, то лечат в первую очередь их. Если имеет место недостаточность в работе предсердно-желудочных клапанов, то современной медицине доступно их протезирование. Когда поражен значительно эндокард, то хирургическим путем удаляют все пораженные участки.

Аритмогенная кардиомиопатия

Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия (АП-КМП) – заболевание, признанное достаточно редким явлением. Медицинская статистика утверждает, что встречается оно в среднем 1: 5000 и имеет наследственную природу, которая проявляется не всегда. Вот такая расплывчатая характеристика. Однако заболевание привлекает все больше внимания к себе ученых – медиков потому как по этой причине часто гибнут молодые люди, активно занимающиеся спортом.

Возможно, истинная картина заболевания гораздо шире, но диагностика на сегодняшний день не проводится. К летальному исходу приводит замена правого желудочка соединительной или жировой тканью. Иногда в аномальный процесс вовлекается и левый желудочек.

Причинами АП – КМП, помимо генетической зависимости, некоторые медики склонны считать перенесенные миокардиты. Однако это мнение находится пока на уровне исследования. Встречается заболевание в основном у лиц моложе 40 лет.

Видео: смерть от врожденной кардиомиопатии на футбольном поле

На что жалуются больные?

Название заболевания говорит само за себя. Пациенты, как правило, страдают от желудочковых аритмий. Больные жалуются на приступообразные учащенные сердцебиения, что случается чаще всего при значительных физических нагрузках. Если в семье уже были случаи ранней смерти при таких симптомах, то стоит обратиться к врачу своевременно.

Диагностика

Диагностика сложная, поскольку и заболевание мало изученное, но, оценив совокупность всех имеющихся признаков, вполне можно сделать правильный вывод. Магнитно-резонансная томография, например, позволяет увидеть замещенный соединительной тканью или жиром участок.

Затрудняет диагностику сходство поражения правого желудочка подобно дилатационной КМП и миокардиту. Очаговый характер аритмогенной кардиомиопатии становится диффузным только на последних стадиях. Самого пациента, как и врача, должны насторожить частые обмороки. А уже при гистологическом обследовании, когда выполняется биопсия стенки правого желудочка, картина окончательно проясняется.

Лечение аритмогенной КМП

Лечение кардиомиопатии в данном случае сводится к изменению образа жизни, снижению физических нагрузок, что хоть как-то может замедлить перерождение миокарда. Медикаментозное лечение тоже проводится. Это средства, препятствующие аритмии. Группе высокого риска летального исхода показан ИКД (кардиовертер – дефибриллятор). В самых тяжелых случаях спасает только трансплантация сердца.

Специфические формы болезни

Ишемическая кардиомиопатия

Из всех специфических форм ишемическая кардиомиопатия, пожалуй, единственная, которая связана с нарушением кровоснабжения миокарда. Причем проявляет себя заболевание периодически, на что многие пациенты просто не обращают внимания. Но если своевременно не обратиться к врачу, то оно может обернуться тяжелейшим инфарктом. Статистика информирует о неблагоприятных фактах: из всех больных, страдающих клинической формой ишемической болезни сердца, 58 % – пациенты с ишемической кардиомиопатией. Касается заболевание людей среднего возраста, у которых на первых этапах наблюдаются атеросклеротические изменения венечных артерий, что приводит к снижению кровотока.

Алкогольная кардиомиопатия

Алкогольная кардиомиопатия имеет самое широкое распространение. Заболевание не берется ниоткуда, а имеет четкую причинно-следственную связь. Избыточный прием алкоголя приводит к дисфункции полостей сердца. Поначалу незначительная неравномерная гипертрофия миокарда видоизменяется, а затем продолжает прогрессировать под воздействием такого яда, как этанол.

Как одна из разновидностей токсической кардиомиопатии алкогольная форма может усугубляться другими вредными примесями в алкогольсодержащих продуктах. И это касается любителей пива. Ведь производители добавляют в него кобальт для увеличения пенности, что приводит к гораздо более тяжелому отравлению, нежели алкоголь.

Чтобы приступить к лечению сердечного недуга, нужно ограничить или исключить употребление алкоголя, а так же восстановить метаболические (обменные) процессы, которые, как правило, у алкоголиков нарушены. В противном случае запущенный процесс приобретет необратимые формы.

Метаболическая кардиомиопатия

Надо сказать, что метаболическая кардиомиопатия, которая на первый взгляд мало чем отличается от алкогольной, поскольку приводит к нарушению обменных процессов, имеет другую природу возникновения. То есть дистрофия миокарда вызвана другими факторами, не воспалительного происхождения. Это может быть авитаминоз, нарушение функций какого-то отдельного органа (почки, печень), чрезмерные физические нагрузки. То есть все, что приводит к перенапряжению сердечной мышцы. Алкогольная кардиомиопатия характеризуется воспалением в сердечной мышце, а метаболическая изменением на клеточном уровне. Хотя она тоже может быть вызвана алкогольным отравлением.

Термин дисметаболической кардиомиопатии имеет тоже отношение к перенапряжению сердца, но на фоне гормонального сбоя. Это не редко случается в молодом возрасте у лиц, профессионально отдающих себя спорту. Чрезмерные физические нагрузки на фоне недостатка витаминов и микроэлементов приводят к нарушению в деятельности сердца. Причины возникновения метаболической и дисметаболической кардиомиопатии могут иметь подобные причины и симптомы, но подход к лечению совершенно разный.

Дисгормональная кардиомиопатия

Гормональную природу имеет и дисгормональная кардиомиопатия, только среди женского населения в период климакса, когда пациентка жалуется на общее недомогание, боли в области сердца, учащенное сердцебиение. Как и в случае дисметаболической формы эти симптомы не нуждаются в лечении сердца. Стоит снизить физическую нагрузку, регулярно употреблять витамины. Медикаментозное лечение сводится к мягким успокоительным средствам вроде валерианы. Скорее в лечении играет роль психотерапия и спокойное разъяснение врача о безопасности настигнувших симптомов в климактерическом периоде, поскольку симптомы вызваны недостаточностью половых гормонов. Иногда такое случается в период раннего полового созревания, но симптомы выражены слабо и лечения не требуют. Однако обратиться к специалисту следует, чтобы исключить другие, более серьезные поражения сердечной мышцы.

***

Итак, любое малейшее изменение в образе жизни, спортивные ли нагрузки, половое созревание или угасание детородной функции неизменно напоминают о себе специфическими признаками, что сердце – один из главных органов в человеческом организме.

Видео: лечение гипертрофической кардиомиопатии

Кардиомиопатия

Лечением данного заболевания занимается Кардиолог

- Что такое кардиомиопатия?

- Симптомы кардиомиопатии

- Виды кардиомиопатии

- Причины кардиомиопатии

- Диагностика кардиомиопатии

- Терапевтическое лечение кардиомиопатии

- Хирургическое лечение кардиомиопатии

- Врачи

Что такое кардиомиопатия?

Кардиомиопатия – это сердечная патология, характеризующаяся поражением миокарда (мышечного, срединно-расположенного слоя сердца). При заболевании отмечается нарушение циркуляции крови по всему организму, что негативно отражается на его функционировании и провоцирует угрозу для жизни человека.

Виды кардиомиопатии

Выделяются два основных вида кардиомиопатии, в зависимости от этиологии заболевания: ишемическая (связанная с ишемической болезнью сердечной мышцы) и неишемическая (несвязанная с ИБС).

Неишемическая кардиомиопатия, в свою очередь, подразделяется на 3 вида:

- Дилатационная (застойная) – характеризуется увеличением объемов всех полостей сердечной мышцы, от чего происходит снижение сократительной функции миокарда.

- Гипертрофическая – характеризуется утолщением стенок сердца при одновременном уменьшении внутреннего пространства. При этом отмечается увеличение или правого, или левого желудочка.

- Рестриктивная – характеризуется снижением диастолического объема желудочков (меньше крови притекает в фазу расслабления), ухудшением эластичности и гибкости стенок сердца.

Кардиомиопатия со временем способна прогрессировать и провоцировать осложнения со стороны различных органов и систем. Именно поэтому необходимо обращаться к врачу при первых симптомах патологии.

Симптомы кардиомиопатии

Главная опасность заболевания состоит в ее бессимптомном течении на ранних стадиях. Человек может длительное время жить, не догадываясь о наличии серьезной сердечной патологии. Нередко кардиомиопатия диагностируется случайным образом при прохождении ЭКГ.

На более поздних стадиях могут проявиться следующие симптомы:

- одышка (особенно при физических нагрузках или в положении лежа);

- бледность или синюшность кожи;

- отеки;

- головокружение, общая слабость;

- боль в области груди;

- учащенное сердцебиение;

- посинение кончиков пальцев;

- потеря сознания.

Клиническая картина заболевания является неспецифичной, от чего кардиомиопатию можно спутать с другими патологическими изменениями в организме. В связи с этим диагностику должен проводить только опытный квалифицированный специалист.

Причины кардиомиопатии

Выделяются 2 группы причин развития сердечной патологии: врожденные и приобретенные.

Врожденная кардиомиопатия возникает из-за нарушения процесса закладки тканей миокарда на этапе развития эмбриона. Аномалия может возникать из-за неправильного питания, курения или употребления алкоголя беременной женщиной. Также повлиять на аномальное развитие миокарда могут перенесенные воспалительные заболевания во время беременности и подверженность женщины стрессам.

Приобретенная кардиомиопатия развивается вследствие одной из следующих причин:

- токсическое воздействие лекарственных препаратов или алкоголя;

- воздействие некоторых вирусных инфекций (вируса герпеса, гриппа);

- эндокринные нарушения в организме (нарушение обмена веществ);

- неправильное питание, дефицит жизненно важных для организма микроэлементов (селена, карнитина, витамина B).

Также выделяются факторы, увеличивающие риски возникновения кардиомиопатии. К ним относятся:

- наследственная предрасположенность;

- сахарный диабет;

- ожирение;

- ишемическая болезнь сердца;

- гипертония.

В случае, если вы входите в группу риска возникновения сердечного заболевания, специалисты нашей клиники рекомендуют проходить электрокардиографию не реже 1 раза в полгода, после чего обязательна консультация кардиолога.

Получить консультацию

Если у Вас наблюдаются подобные симптомы, советуем записаться на прием к врачу. Своевременная консультация предупредит негативные последствия для вашего здоровья.

Узнать подробности о заболевании, цены на лечение и записаться на консультацию к специалисту Вы можете по телефону:

Почему «СМ-Клиника»?

1

Лечение проводится в соответствии с клиническими рекомендациями

2

Комплексная оценка характера заболевания и прогноза лечения

3

Современное диагностическое оборудование и собственная лаборатория

4

Высокий уровень сервиса и взвешенная ценовая политика

Диагностика кардиомиопатии

Лечение кардиомиопатии – процесс, сложность и длительность которого зависят от того, на какой стадии было обнаружено заболевание. Именно поэтому важнейшее место в лечении сердечной патологии отводится комплексной диагностике.

На первом приеме кардиолог «СМ-Клиника» собирает анамнез (историю болезни), опрашивая и осматривая пациента, а также проводя тщательную аускультацию. Главная задача специалиста — не только выявить патологию, но и понять причину ее возникновения для дальнейшего устранения провоцирующих факторов. После осмотра врач дает направление на дополнительные лабораторные и инструментальные исследования.

Диагностические процедуры, проводимые в нашей клинике:

- ЭКГ – один из основных методов исследования активности сердца, в ходе которого ведется запись электрической активности сердца.

- Рентгенография грудной клетки – классическое проекционное исследование, позволяющее выявить увеличение размеров сердца.

- Эхокардиография – ультразвуковой метод исследования, в ходе которого выявляется размер, конфигурация сердца и особенности сердечных сокращений.

- Зондирование – инвазивный метод исследования, во время которого в полость сердца вводится специальная трубка (зонд) для определения функционального состояния миокарда.

- Биопсия миокарда – исследование тканей сердечной мышцы для дальнейшей диагностики в лабораторных условиях.

- Анализы крови и мочи – лабораторные исследования, необходимые для понимания причины возникновения патологии.

Терапевтическое лечение кардиомиопатии

Тактика лечения при кардиомиопатии зависит от того, насколько сильно развита патология. Если болезнь выявлена на ранней стадии и отсутствуют какие-либо осложнения, возможно проведение медикаментозного лечения.

Терапия включает прием следующих препаратов:

- антикоагулянтов;

- бета-адреноблокаторов;

- блокаторов кальциевых каналов;

- противоаритмических средств;

- сердечных глюкозидов;

- диуретиков.

Помимо приема лекарственных препаратов пациенту назначается специальная диета с ограниченным содержанием жиров и соли, а также рекомендуется ежедневная физическая активность и отказ от вредных привычек.

Хирургическое лечение кардиомиопатии

При тяжелых стадиях кардиомиопатии или в том случае, если консервативные методы лечения не принесли ожидаемого результата, наши специалисты рекомендуют проведение оперативного вмешательства.

Хирургические методы лечения патологии, используемые в «СМ-Клиника», которые соответствуют общемировой практике ведения пациентов с кардиомиопатией:

- имплантация электрокардиостимулятора;

- имплантация кардиовертера-дефибриллятора.

- После проведения хирургического вмешательства специалисты нашей клиники дают все необходимые рекомендации для быстрого послеоперационного восстановления и контролируют эффективность проведенного лечения.

>

Заболевания по направлению Кардиолог