Всё, что мне удалось передать по наследству

То не святость, не букость,

То здоровая дурость,

Уверенность

в том, что запросто можно

исчерпать океаны бессилия,

Да не просто ладонью,

А своею собственной.

(Е. Летов, сентябрь 2007)

***

Егор Летов:

Я вообще по своей природе какой-то архивариус, мне всегда было больно, когда исчезают или прозябают некие важные, но не очень очевидные составляющие бытия. Посему я с самого раннего возраста, насколько это было возможно, пытался всякими доступными с способами зафиксировать исчезающее бытие путем фотографии, (которой я занимался с детства), записи и т.д.. Благодаря этому, возможно, и сохранилось изрядное количество фотографий, а также звуковых документов начального периода нашего творчества.

.

***

Из интервью Н. Мейнерта с Е. Летовым, 1990:

Егор Летов: — Изначально всё, что писалось и делалось — это делалось для себя, потому что я был стопроцентно уверен, что это не понравится вообще никому. Поэтому вот первые оригиналы я никому не давал, потому что мне было стыдно, то что я играть не умею и… по сути, это вообще не рок. Мне это было самому приятно слушать. Я включал и танцевал под то, что я сделал.

.

***

Из реплик Егора Летова на концерте в Киеве «Праздник кончился», 1990:

Егор Летов: Бытует мнение, что то, чем мы занимались долгое время — в 86-м году, в 87-м — это некое политическое действие. За что нас там Троицкий грязью поливает до сих пор — это, якобы, то, что мы занимаемся политикой в чистом виде. Я несколько раз давал интервью и говорил, что все эти политические символы, которые у нас встречались — на 70% это вообще не политика. Скажем так… Это некие образы или символы, как отношение к некому мироустройству или миропорядку, который существовал и существует всегда.

Просто в то время было легче и более понятнее для всех — для нас, для масс – всё это так или иначе трансформировать в политические символы. Т.е. это даже разговор не о том, что наши песни там антисоветские или не антисоветские — это песни антисоциальные.

[….]

ВОПРОС: — Не кажется ли вам, что ваши песни носят излишне конъюнктурный характер?

Егор Летов: Сразу могу сказать, что я сочиняю песни по некому принципу. Песня должна, с одной стороны, выражает вот это состояние, в данный момент. Во-вторых, песня должна работать. Чтобы она работала, нужно, чтобы она была достаточно, скажем… не то, что яркая… она должна быть, скажем… с красивой мелодией или ещё как-то… В общем, у меня такое отношение.

Вот в результате возник такой, как бы, парадокс, что, с одной стороны, песня нравится тем, скажем, для кого они предназначены, а с другой стороны — песни нравятся гопникам. Вот такая, как бы, возникла ситуация. Т.е. на наши концерты собираются те, для кого они, в общем, и поются, а половина народа — это гопники, которые бьют морды. И ещё собираются некая — самая ненавистная мне — тусовка эстетов под руководством там Троицких всевозможных и т.д. Они ходят на все концерты и постоянно слушают там какие-нибудь арпеджио… (смех в зале) Получается, что у нас постоянно публика делится на три части: свои, которых самое меньшее количество в зале, как обычно (их вообще единицы); постоянно гопники и постоянно эстеты.

.

***

Интервью с Егором Летовым. Смоленск. 2000:

Группу я создал по причине того, что всё, что происходило вокруг меня — вот в нашем, допустим, роке (и даже в мировом) — меня не устраивало.

Ну, это был год, наверное, 86-87-й. Нужно было, по моим понятиям, сломать вот ту существующую систему ценностей эстетическую любым, в принципе, методом.

Три метода, я думаю, было самых первостатейных. Первый — это голимая антисоветчина — т.е. сделать такую вещь, которую никто себе позволить не может. Это чудовищное нарушение всех законов и жанров матерщиной и максимальное нарушение канонов записи — т.е. эта «грязь» с перегрузом, вот это всё…

Ну, вот мы это, собственно говоря, и сделали. Получилась революция…

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Как обычно идет работа над текстами песен?

— Это напоминает охоту за измененным состоянием сознания. Когда «охота» удается, входишь в транс и являешься кем-то вроде медиума, и тогда через тебя хлещет огромный поток. Даже не успеваешь записывать. А после этого уже начинается техническая работа с текстом.

.

***

Е. Летов, 02.03.1990:

Песня представляет собой некий поток. У меня все песни рождаются из определенного состояния, у меня как бы воронка открывается, когда я дохожу до предела. Песни пишу как бы не я, во мне просто… как оракул я являюсь, понимаешь? Во мне просто возникает определенная система образов, которые я полностью, не тормозя переношу… В результате рождается песня, но она не лежит в какой-то грани одного смысла, другого смысла. Иначе если я свою песню понимаю, вернее, лично мной она подлежит пониманию, я ее не пою.

.

***

Е. Летов:

Всё, что делается в первый раз — это чего-то стоит. Я бы сейчас не стал играть как «Гражданская оборона», если бы сейчас был молодым. Просто в голову бы не взбрело. Мы тогда начали так играть, потому что это было нарушение всех канонов. Если бы все так играли, я бы никогда так играть не стал. Я бы стал играть что-нибудь совершенно другое. Может быть джаз, что угодно.

.

***

Из ответов Е. Летова на вопросы посетителей официального сайта Гражданской Обороны, 23.02.2006:

Когда я пишу песни, я не выплёскиваю что-либо накопившееся, а создаю нечто новое, чего я не понимаю и чего во мне вообще нет. Мне неинтересно себя проецировать куда-либо. Это ложный путь. Это я понял лет в 17. Нужно создавать новое. Для этого необходимо входить в совершенно себе несвойственное состояние ума и бытия. Это занятно и поучительно.

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Получается все твои радикальные перемены — просто смена игрушек?

— В каком-то смысле да. Но звучит это очень цинично. А к игрушкам я никогда цинично не относился.

.

***

Из ответов Е. Летова на вопросы посетителей официального сайта Гражданской Обороны, 23.02.2006:

Долг один: творчество! Причём это страшный долг! Творчество- это даже не долг, это вообще единственная идея, которая достойна рассматривания и сосредоточения. Ибо все остальные проявления какой-либо идейности — это проявления бездарности и глобальной бесплодности.

.

***

Е. Летов:

Ведь, по большому счету, я не совсем музыкант, для меня это вынужденная творческая форма контакта с массами, потому что поэзия у нас не в чести. А я прежде всего занимаюсь разработкой слова, экспериментами над словом, психологией и философией, воплощенными в слове.

.

***

Е. Летов, » УРЛАЙТ», 02.12.1988:

Рок по сути — не музыка и не искусство, а некоторое религиозное действо — по типу шаманизма — которое существует, дабы утвердить определенную установку. Человек занимающийся роком, постигает жизнь, но не через утверждение, а через разрушение, через смерть.

Шаманство здесь ритм, на который накладывается импровизация. И чем больше шаманства, тем больше рока. И, наоборот, если над шаманством начинает преобладать искусство, музыка — то рок умирает.

…В моем понимании рок — это движение античеловеческое, антигуманистическое, — некая форма изживания из себя человека как психологически жизнеспособной системы. Человек — это существо, которое наделено логическим сознанием — и в силу этого не может жить ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Поэтому он погружен в прошлое или в будущее. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС живут только дети.

.

***

Е. Летов:

Для чего мы вообще возникли как «Гражданская оборона»? С точки зрения природы я не врожденный творец или поэт. Мне не шибко нравится, что приходится этим заниматься. Я скорее потребитель. Я ленивый человек. И начал это делать только потому, что не слышал среди русскоязычной сцены ничего, что меня бы удовлетворяло, только это говно, которое звучало отовсюду. До такой степени мне было, что называется, за державу обидно.

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Война — главная ось этого мира, главная созидательная сила. Война — это прогресс, преодоление косности, инерции. Война — это, прежде всего, война с самим собой, чтобы преодолеть какой-нибудь недостаток, или комплекс свой.

— Откуда же у победителей такая опустошенность?

— Вероятно, опустошенность — неверное слово. Победители — мудрые люди, и у каждого из них — состояние свершения, а оно печальное. Мудрый человек — он платит всем своим, самим собой, чтобы было хорошо другим. Это необходимая жертва. Есть притча: пока ты поднимаешься на гору, думаешь, что это самое главное, но вот поднялся, а там спуск, и еще одна гора, еще выше и страшнее первой, и далее. Я верю, что история человека и человечества не круг, а спираль, стремящаяся все выше и выше вверх.

.

***

Е. Летов:

Я свое творчество объяснять не могу. Есть такой писатель японский, Харуки Мураками. Так вот он на своем сайте объясняет все свои произведения, что он в них вложил, как сочинил «Охоту на овец», допустим. И когда я это все прочитал, то, честно говоря, сильно разочаровался. Большой облом у меня был, и я понял, что перечитывать Мураками мне больше неохота. Во всяком случае, те книжки, которые он объяснил по-своему. Поэтому я свои вещи тоже не объясняю, потому как они для меня самого часто становятся понятны лет через пять-семь. А из некоторых до сих пор непонятно, что я в принципе создал.

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Ты разбираешься в кино, в музыке, в литературе. Как ты думаешь, могут ли полноценно понять твое творчество молоды люди, не читавшие Кафку и Платонова или не слушавшие Love и Джона Кейджа?

— Конечно! Я вообще не делаю вещи для интеллекта. Я создаю некие объекты, которые должны работать в культурном или бескультурном пространстве нашей страны. Вот главный критерий. Пока все работает. Мне уже сорок с лишним лет, я уже в принципе могу и помереть. И я не зря жизнь прожил, а сделал много правильных вещей, которые взорвали у кого-то крышу, снесли что-то старое, воздвигли новое. Я в этом смысле провокатор-строитель.

.

***

Из интервью с Е. Летовым, 1998:

ЕЛ: То, что мы сейчас делаем, вообще всё, что мы делаем в жизни — это мы делаем только «ЗА»…

— За что?

ЕЛ: За что? За жизнь…

— А как вы понимаете жизнь?

ЕЛ: Жизнь… Жизнь — это единственное чудо, которое на Земле существует вообще, совершенно необъяснимое и непонятное, то, что совершенно не вписывается ни в какие ни в религии там — ни в буддийские, ни в иудейские, ни в христианские… Если в христианские — то в понятия ранних христиан — апокрифные… гностиков…

.

***

Ответы Е. Летова на вопросы посетителей официального сайта ГО, 2005:

— Бывает ли Егор Летов не прав?

— Мне как-то не важно, прав я или не прав. Главное, что вот ТАК надо.

.

***

Из интервью с Н. Чумаковой — женой Е. Летова, журнал «Сеанс», 10.09.2011:

http://seance.ru/blog/letov-chumakova-interview

— Сразу спрошу: он считал себя поэтом?

— Более того, именно им, а не музыкантом, себя и считал. У меня его архивы с 1982 года, где стихи собраны в тетради с оглавлениями, с пронумерованными страницами, с вклеенными разного рода «объектами»: билетами, повестками в армию и так далее. Когда он после школы поехал к брату в Москву, то сдружился там с поэтами, особенно ленинградскими, многого набрался от концептуалистов. Я знаю, что он слушал «Мухоморов», страшно Монастырского уважал.

…— Сколько бы ты ни говорила, что не принимал наркотиков, всё равно люди не верят.

— Дело в том, что он всегда очень спешил. Пробовал очень много разных методов — магических, не магических, и не спать, и молчание, задержки дыхания, всякие разные практики, миллион. Или, например, это его любимое — делать всё вопреки себе. То есть делать ровно противоположное тому, что тебе хочется. Меня больше всего потрясло, когда я с ним познакомилась, что все эти были и небылицы о нём оказались совершеннейшей правдой — я-то думала, преувеличивают. Он ради какой-нибудь цели мог сделать с собой всё что угодно. А иногда и с другими, если они должны были делать с ним одно дело. Когда говорил: «Я не занимаюсь искусством, я даже не занимаюсь творчеством», он имел в виду возвращение искусства именно как ремесла, посредством которого передаются… главные вещи. Ну, ради жизни, чтобы маятник качался в правильную сторону. Но при этом это очень был такой въедливый человек, трудолюбивый. Он очень много трудился над тем, чтобы быть хорошим поэтом, он реально работал, работал, работал, он выслеживал слова, как охотник. Ходил в лес постоянно, у него был основной метод — он уходил в лес.

Он действительно очень мало спал, часов пять. Ненавидел терять время. Если не сочинял и не записывался, то читал, смотрел кино в огромных количествах, слушал музыку, успевая и давать концерты, и общаться с людьми.

— Кого Егор любил из поэтов?

— Для него, наверное, лучшим поэтом всё-таки был Введенский. Не Хармс, а Маяковский и Введенский. Из западной поэзии он ценил Хьюза, немецкий экспрессионизм. К традиционному стиху относился спокойно, скажем так. Пушкина тоже сбросил с корабля… Смешно было с моим папой — он у меня пушкинист. Папа, кстати, очень его ценит как поэта. А Егор Тютчева ценил, и папа очень любит Тютчева. В этом они сходились. А Пушкина, у меня есть такое подозрение, он и не читал никогда, разве только в школе. Не поручусь, но вполне возможно. Что касается поэзии, музыки, он очень быстро понимал, что ему нужно, а что нет. Не читал, не слушал того, что, знал, не понадобится. Он же всё использовал для поиска каких-то своих путей. У него были и футуристические стихи, и конкретная поэзия, но это были разовые вещи.

Есть несколько ранних стихотворений в книге «Егор Летов. Стихи». Сейчас мы её переиздаём, но сделаем всё-таки по годам, а не вразброс, как тогда. Добавится кое-что из ранних, и все поздние. Это переиздание мы готовили ещё при его жизни, в 2007-м. С этими ранними стихами такая штука: они всё-таки достаточно ученические. Это всё равно, что издавать ранние его аудиозаписи, где он поёт высоким голосом, писклявым, очень смешным. Голос, который все знают, возник позже, и он его сделал сам. Орал в подушку, сорвал его специально, откуда же эти хриплые ноты… Почему в подушку — потому что, а как орать, на весь дом, что ли? Он, в общем-то, петь поначалу не собирался, искал вокалистов.

— Не хотел записываться в одиночку?

— Иногда так и записывал. В какой-то момент оказалось, что у него нет ни гитариста, ничего. И он придумывал себе товарищей: «на ударных — такой-то». Потому что считал, что это как бы не личное должно быть творчество, а групповое. То есть всегда очень хотел себе товарищей. Потом как-то перестал их искать. И находил их скорее в том же Достоевском, Сиде Барретте, или, скажем, в Артуре Ли. Для него ведь не было так уж важно, чтобы они были тут, под боком. Самое главное, что они вообще где-то когда-то — были. Или будут.

…— Как ты думаешь, почему «культура», которая себя осознаёт не в качестве публики на рок-концерте, а в качестве именно культуры, не осознала и не поняла, что такое Летов?

— Я думаю, из-за вписанности его в рок-среду. Из-за того, что он выходил к любому народу, который придёт, что он не делал искусственный отсев публики. Он хотел, чтобы это мог услышать любой. И он использовал такие вещи, которые работают на большее количество людей. Если человек умеет сочинять хиты, делать вещи, которые «цепляют» — то зачем ему сознательно их не писать? Публика эта якобы «культурная», она всё-таки часто очень зашоренная — если много людей ходят в этих майках, значит, это какая-то дрянь, значит, это не то, к чему можно примкнуть. Эти люди очень боятся того, что о них подумают: если какой-то условный гопник спел «Всё идёт по плану» где-то во дворе — всё, я уже не могу это слушать, это позор.

Статус рок-кумира выгоден тем, что ты можешь говорить, и тебя услышат. А во всём остальном он очень проигрышный. Но если ты востребован, записи где-то звучат, и какой-то совершенно случайный человек в минуту душевной скорби своей их услышал, и это ему помогло, это, конечно, здорово.

— Кроме текстов как таковых есть ещё такая вещь, как «фигура поэта», которую безуспешно ищет культура в последние двадцать лет. При этом, на мой взгляд, если и был тот, чьими текстами говорила страна, — это был Летов. Если кто-то и выразил время, то Летов.

— Егор сознательно ушёл из «просто» поэзии. Он мог, приехав в Москву, в этом кругу людей жить, писать стихи, у него бы получилось. Он не захотел, — я думаю, что ему это было скучно, такая малоэнергичная как бы тусовочка. Когда-то Хлебников, Маяковский, — они тогда были, как у нас сейчас некоторые рок-исполнители. Просто их поместили в культурный контекст, а рок-музыкантов нет.

Егор хотел реально влиять на мир и на жизнь, а это может делать, конечно, только площадное искусство. Поскольку он в нём хорошо разбирался, он взял и совместил, поэзию и это ремесло. Он ведь не считал себя каким-то особенным музыкантом, хотя он хороший музыкант, чего там.

— Хотел менять реальность какую, как?

— Окружающую, ту, которая его не устраивала ни в коей мере. Менять к лучшему. Чтобы не было в ней серости, тоски, равнодушия. Чтобы было ярко. Это всё вписывается туда, и этот так называемый коммунизм, и всё что угодно. Ему говорят: «Ты за революцию, ты за коммунизм, а ты понимаешь, что если это действительно то, за что ты выступаешь, начнёт побеждать, что тебя же первого и растопчут?» Он говорит: «Да, я знаю, и пусть». Он в принципе свою жизнь не очень-то ценил, он был всегда готов ею жертвовать за эту идею, если бы нужно было.

— За «эту» — это именно за какую?

— Ну, как эти слова произносить? Идею всеобщего счастья. Идею «сверкающего настоящего», которая, наверное, есть Царство Божие на земле. И он делал то, что казалось ему в данный момент правильным, то есть просто «сейчас надо так», интуитивно. Когда ему казалось, что сейчас правильно выступить против каких-то «этих», которые вообще ни в какие ворота, он присоединялся.

Вот 1993 год и Белый дом. Он же не думал: «ага, поддержу-ка я этих». Он увидел, что расстреливают этот Белый дом, в нём всё перевернулось, и он побежал как обезумевший.

Знаешь, наверное, действительно можно сказать, что «царство Божие на земле» — вернее всего. В отличие от тех, кто считает, что надо просто прожить тихонечко и не грешить, и получишь своё когда-то, — он этого никак не понимал. Он был человеком действия, он не мог сидеть и ждать, когда видел несправедливость и низость.

_______________________________________________________________________

<<< Вернуться на главную страницу группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

<<< Вернуться на страницу «Дискография группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА«

<<< Вернуться на страницу «Песни группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА по алфавиту»

Автор и координатор проекта «РОК-ПЕСНИ: толкование» — © Сергей Курий

Лично для меня Летов — не панк, не «вечный революционер», не икона «андеграунда». Прежде всего, он Настоящий Творец — всё, что он делал и ценил в этой жизни, было Творчеством — Творчеством вне всяких рамок, условностей и представлений — Творчеством живым, развивающимся, деятельным.

Иной подход к Летову не даст понять, почему он с оголтелой легкостью менял свои политические и эстетические пристрастия. Ведь как Творец он оставался верен себе, а точнее — тому животворному и животрепещущему роднику, из которого появляется НОВОЕ.

Летов создал немало творческих прецедентов. О них мы и поговорим ниже.

1. Слава в обход

Во-первых, он доказал, что можно работать и добиваться внушающих результатов в любой обстановке, любыми средствами и не изменять себе в главном. Стать всенародно известным, не имея нормальной аппаратуры, условий для записи и финансовых средств, находясь вне сферы каких бы то ни было СМИ. Даже в 1998 году, когда я вёл на одном из Киевских FM-радио цикл передач про Летова, это казалось маленькой революцией.

Правда, чтобы достичь столь впечатляющих результатов, Егору пришлось положить на алтарь творчества всю свою жизнь без остатка — провести большую ее часть в бегах и скитаниях по чужим квартирам. Более-менее нормальный образ жизни (женился, купил квартиру, оборудовал студию звукозаписи) Летов стал вести лишь на пороге XXI века, но прожил так, как известно, недолго. По парадоксальному стечению обстоятельств в конце жизни на него обратили внимание и СМИ — альбом «Долгая Счастливая Жизнь» попал в раскрутку «Нашего радио».

2. Звук

Это сейчас панк-рок — явление привычное и банальное. А в начале 1980-х все подпольные советские рокеры мечтали записаться получше и почище. Летов поступил более оригинально, чем его собратья, а именно: следуя афоризму О. Уайльда, превратил недостаток в достоинство.

Так называемое «поносное» звучание ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ надолго стало фирменным знаком группы, позволяющим угадать ее «с первых трех нот». Чудовищно «грязный» саунд целиком искупался лихостью, отчаянностью и вдохновенностью исполнения. Это был редчайший пример того, как содержание и драйв оправдывает любую, даже самую примитивную, форму. Мало того — дилетантская, но искренняя форма приобрела здесь самостоятельную эстетическую ценность.

Впрочем, успех столь ужасающего звучания поневоле оказал и дурное влияние на отечественных панков. Дибров как-то разумно подметил, что невольная вина Гребенщикова была в том, что он распространил среди молодых рок-групп мнение, что писать непонятно — это круто. Егор Летов и его сибирская компания, по моему мнению, сделали подобной аксиомой для панк-рока «абывсеравнокакое» звучание. Стало считаться, что достаточно проорать под расстроенную гитару несколько матерных слов — и это можно считать панком. Но ведь Летов на своем примере как раз показывал обратное — важно не КАК ты играешь, а ЗАЧЕМ.

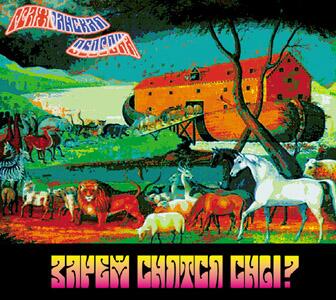

Уже в 1990 году он поражает привыкшую к «рёву» толпу поклонников, почти «камерным» звучанием альбома «Прыг-Скок», спустя три года «психоделическим» альбомом «Сто Лет Одиночества», а еще спустя три года прямо-таки советски-героическим звуком альбома «Солнцеворот». Егор представлял собой ту редкую разновидность творцов, которые способны не сидеть в удачно найденной нише (как в анекдоте про акына, нашедшего «свою струну»), а постоянно удивлять слушателя. И хотя последние записи ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ были не столь «революционны», финальный диск «Зачем снятся сны» оказался весьма убедительной и показательной квинтэссенцией всего наработанного ранее.

3. Голос

Но самой характерной звуковой составляющей ГО, безусловно, является тембр голоса и манера пения самого Летова. Этот по-настоящему «мужской» потусторонний голос, напоминающий то рев загнанного зверя, то завывание ветра в печной трубе, прорывается как бы откуда-то изнутри, из самых дремучих глубин человеческого «динамика».

Кажется, исполни Летов таким голосом «В лесу родилась елочка», и даже эта легкомысленная песенка обрастет новыми интонациями, измерениями и смыслами. Наиболее ярко эта особенность Летовского исполнения проявилась в двух почти «зеркальных» проектах — альбоме «Звездопад» (где Летов исполнил чужие песни советского периода) и «Трибьюте» (где другие рокеры перепели творения Егора). Если в «Трибьюте» подавляющее большинство песен потеряло всяческий дух, то в «Звездопаде» даже изначально «эстрадные» вещи («На дальней станции сойду», «Ветер северный», «Солнце взойдет») зазвучали по-особенному — глубже, что ли.

4. Слова

Убедить постороннего человека, любящего высокую поэзию, в том, что творчество Егора Летова эта самая поэзия и есть — занятие не из легких. Первые же случайно услышанные куски (особенно из раннего творчества) способны вызвать у такого любителя настоящий шок — настолько тексты песен ГО эпатажны и причудливы. Что же, Летов потратил немало усилий, чтобы сделать «неудобным» для «мирного жителя» не только звук, но и слова. Избранная в начале Егором «панковская идея» ничего иного и не предполагала.

Однако из этого совершенно не следует, что песни ГО были простым издевательством над слушателем подзаборного недоучки-хулигана. Летов, как мало кто из рокеров, отличался поистине «всеядностью» в плане потребления разнообразных культурных ценностей. В плане аллюзий и цитирований песни ГО уступают разве что песням эрудита БГ.

«Человек, который хочет создать нечто оригинальное, просто обязан быть начитанным и наслушанным, чтобы не изобретать велосипед», — приблизительно так высказывался сам Егор, в доме которого стояли несколько постоянно работающих телевизоров, а подавляющее большинство денег тратилось на книги и диски. Да и само создание группы Летов объяснял теорией «переполненного стакана», когда информационная перенасыщенность толкает человека на творческую переработку накопленного.

В итоге в словах Егора Летова поразительно перемешивались и элементы эпатажа (матерщина, физиологичность, практически, исчезнувшие в 1990-х), и политическая плакатность, и исковерканные в стиле футуристов словечки и обороты, и парадоксальный прихотливый «поток сознания». Вот хотя бы отрывок текста из ранней песни «Попс», где есть почти все составляющие:

«Под каблуками хрустит сверчок, / Враги народа бредут в ночи, / Под нашими ногами земли клочок / Стремительно тает под напором мочи / Какая попсня! / Вырубите нах!!!»

Постепенно абсурдно-наивные и эпатажно-декларативные стихи становились всё сочнее, глубже и отточеннее, пока где-то к середине 1990-х не обрели черты зрелой и оригинальной поэзии.

5. Игра всерьёз

Меня всегда удивляло умение Летова сочетать оголтелость и одержимость с некоей отстраненностью. Одна часть Егора искренне и откровенно вживалась в роль, а вторая с хладнокровностью ученого-мизантропа наблюдала за первой и контролировала ее. Поэтому ужасающий поток сознания, прихотливые образы, невозможные метафоры не распадались на жалкие лоскутки, а сливались в один цельный посыл.

Конструктор и испытатель, сценарист и актер в одном лице — вот важная особенность, без которой творчество Летова нельзя понять адекватно. Именно поэтому одни считали Егора увлекающимся и отвязным беспредельщиком, а другие — хитрым и расчетливым планировщиком.

Из интервью с Е. Летовым:

— Получается все твои радикальные перемены — просто смена игрушек?

— В каком-то смысле да. Но звучит это очень цинично. А к игрушкам я никогда цинично не относился.

Летов — это тот самый «бунтующий человек» Камю, поющий гимн свободе — не той, которая с застывшим лицом держит такой же застывший факел, а той, которая есть животрепещущее пламя, не дающее косному миру скатиться в пучину энтропии — тепловой смерти.

Свобода — не «жги-гуляй», не богиня, и уж тем более не Бог, это — принцип, метод действия, развитие, НАСТОЯЩАЯ жизнь — прекрасная и безграничная. И если ты Творец, то главное — как можно естественнее и искреннее отображать те или иные стороны бытия. И здесь безразлично, «правый» ты или «левый», «панк» или «хиппи» — главное, «поймать за хвост» вот это настоящее, а настоящее, по Летову, всегда прекрасно, будь это даже самое черное отчаяние.

Е. Летов:

Я не настолько нищий

Чтобы быть всегда лишь самим собой

И меня непременно повсюду

Несметное множество…

Когда на сайте ГО обсуждался проект памятника Летову, я предлагал совместить на черном камне тушканчика с обложки альбома «Прыг-Скок» с цитатой из Г. Сковороды — «Мир ловил его, да не поймал». Но, наверное, это было бы слишком патетично…

Фото: Hairovich, ru.wikipedia.org

Что еще почитать по теме?

Что мы знаем о самых знаменитых песнях Егора Летова? Часть 1

«Я всегда буду против», или Чем прославился Егор Летов?

Стоит ли смотреть первый документальный фильм о Егоре Летове «Здорово и вечно»?

Егор Летов. От спонтанности к смыслу

Десятого сентября 1964 года, в Омске, родился Егор Летов. Вряд ли для кого-то неизвестно это имя. Так или иначе, его знают все: будь то поклонники баттлов и рэпа, будь то профессура, скучающая на кафедрах.

Но знать – не значит понимать. Зачастую творчество Летова остается закрытым даже для его фанатов. Так, например, подростковая публика ищет в нем выплеск пубертата. Ее привлекают натуралистические метафоры, мат и деструктивная музыка, которую автор называет индустриальной, то есть вбирающей в себя звуки цивилизации: скрежет, ор, грохот. Вспомнить хотя бы песню «Винтовка – это праздник», в которой и через исполнение, и через текст передается эмоция отвращения:

Люди сатанеют, умирают, превращаясь

В пушечное мясо, концентрат, нефть

Зловонные траншеи, пищевые отходы,

Идеальные примеры — сперму, газ и дерьмо.

Существует, конечно, и другое восприятие: Летов – певец анархии и всемирной революции. Обе линии ущербны в своей ограниченности. В них, как правило, не берется в расчет путь художника, те предпосылки, которые предшествовали творчеству. А они достаточно отчетливо проговорены в многочисленных интервью музыканта.

Первое, что поражает, когда слушаешь или читаешь высказывания Летова по поводу творчества, это тот культурный контекст, в который он тебя погружает. Вот хотя бы небольшой список авторов, которые упоминаются Летовым: Н.А. Бердяев, В.В. Розанов, Л.И. Шестов, Мартин Хайдеггер, Альберт Камю, Жан-Поль Сартр, Габриэль Гарсиа Маркес и другие. Широкий круг читательских интересов лидера «Гражданской обороны» отражается и на текстах песен, которые изобилуют цитатами. В них есть и «кровавые мальчики» из «Бориса Годунова» А.С. Пушкина, и «посторонний» из Камю.

Как песенные тексты Летова нельзя воспринимать вне культуры, так и его эпатирующие идеи нельзя трактовать только с идеологической стороны. Та же анархия для музыканта не столько социальное понятие, сколько духовное, своего рода — постмодернистская чувствительность. Именно поэтому «анархия – это мироустройство, которое лишь на одного». Она противостоит идеологии, догматизму, целью которых является упрощение непостижимо многомерной реальности. Анархия – это бунт против конформизма и косности, это форма крайнего индивидуализма. Поэтому о главной своей задаче в творчестве Летов говорит так: «То, что делает «ГО» («Гражданская оборона» — прим. автора), — это иррациональный бунт!».

В этом контексте значимо пребывание Летова в психиатрической больнице с 8 декабря 1985 по 7 марта 1986 года. Именно там он испытает все прелести советской карательной медицины. Там же приобретет опыт выхода из собственного тела и найдет способ борьбы с безумием – творчество. В одном из интервью Летов говорит, что в тот момент, когда он понял, что смерть уже рядом, к нему пришло осознание, что Я человека не поддается разрушению. Он вспоминает, что стоял рядом с самим собой и видел себя со стороны. И в этот момент он был свободен.

Борясь с безумием через творчество, Летов пишет стихи, которые даже в первом приближении, производят впечатление спонтанности, мозаичности, абсолютной расчлененности объектов, доходящей до абсурдности. Этот метод восходит к литературному авангарду начала XX века. Неслучайно в числе любимых авторов музыкант называет А.Введенского и А.Крученых.

В своем творчестве Летов не стремится к рациональности, смыслы образуются помимо нее, на каком-то интуитивном уровне. Это возвращает поэзии ее первоначальную, мистико-ритуальную функцию. Летов поступает с языком так, как с ним поступает ребенок или архаический человек: он доверяет слову, оно для него не потеряло смысл, не стало штампом. В памяти любого абстрактного выражения содержится либо мифологема, либо быть. В процессе своего существования эти смыслы ослабевают. Летов обновляет их, возвращает и миру, и человеку метафору.

Однако эстетика авангарда для Летова – это не просто набор приемов. Это – онтология. Почти все элементы в текстах музыканта подвижны, восприятие пространства неустойчиво, течение времени иллюзорно, границы тела смещены:

Словно после тяжёлой и долгой болезни

Я вышел под серым уютным дождём

Прохожие лепят меня как хотят.

Здесь значим мотив телесности. Через нее ощущается окружающий мир, только при ее наличии он значим. Поэзия Летова во многом архаична, в ней он обращается к универсалиям коллективного бессознательного. Когда смотришь его концерты, возникает ощущение, что ты видишь какое-то языческое богослужение с неистовым заклинанием припева или куплета:

Тело стремится к Праматери

Помоги ему уйти поглубже

Все мы растём вовнутрь земли.

Как в мифологическом мышлении, Я человека тождественно миру, так и в поэзии Летова, тело – это пластилин (регулярное сравнение), на который воздействует агрессивная окружающая среда. Тело здесь как бы берет на себя пространственные характеристики, пространство же вбирает телесные.

Сквозь словосочетание «серый уютный дождь» проступает пассивность мира. Он становится болезненно-активным только при появлении человека. Жан-Поль Сартр как-то сформулировал: «Ад – это другие». Другие, которые «лепят меня как хотят».

Тело человека заполняет собою мир, и мир приобретает его черты. На языковом уровне это реализуется через неожиданные эпитеты по отношению к предмету, эпитеты, которые чаще всего применимы только к человеку: «Где гудит голодный месяц / в меховом вечернем небе»; «Трогательным ножичком пытать свою плоть»; «На беззащитной дороге / мерзлая кровь / тает». Предметы здесь, будто невинные дети, которые не ведают, что происходит, они непорочны. Но непорочны лишь до тех пор, пока находятся в первородном, непроявленном состоянии.

Как предметный мир способен приобретать черты человеческого тела, так тело способно приобретать черты предмета. Предмет очеловечивается, тело опредмечивается: «И сердце мое словно тусклая пыльная лампочка / в коммунальном промозглом сортире»; «У вас лица, словно гороховый суп / У вас жизнь, как промасленная бумага / У вас мечты, как выстиранные пододеяльники / У вас мир, как противогаз». Получается, чтобы познать мир человеку необходимо наложить на него характеристики своей же физиологии. И наоборот: познание самого себя происходит через сопоставление с миром.

Все начинается телом и им же заканчивается. Поэтому основным мотивом в поэзии Летова становится мотив замкнутого, гниющего пространства, где тело – это «мясистая хатка, в которой пропадает и догнивает душа». Выход же из «хатки» – это либо безумие, либо смерть. И в первом, и во втором случае человеческое Я (душа) обретает целостность и свободу:

Наконец что-то с шипом взорвалось

В середине тщедушного тела.

…по красному полю

рассветному полю

по пояс в траве

она побежала

она побежала

побежала — побежала — побежала.

Вообще, предсмертное состояние в поэзии Летова описывается удивительно детально. В момент смерти тело, оставленное душой, тоже возвращает себе свою целостность, становится частью предметного мира. Но, при ее возвращении, оно теряет свои социальные характеристики, от них остается только «ощущение»:

В луже кровавого оптимизма

Валяется ощущение человека

в телогрейке.

Весело и великодушно

Разбегаются в разные стороны

Его пальцы, погоны, карманы…

Вечер поднялся.

Стемнело.

Через эти строки проглядывает мифологема тьмы и света. Свет – бытийное состояние, тьма – предбытийное, хаотическое. Жизнь человека расценивается, как вспышка, после нее все погружается во мрак. Со смертью тела уничтожается весь мир. Более того, само тело становится миром, оно как бы заполняет его целиком, становится ему мифологически тождественным. Именно в этом, кстати, смысл летовской фразы: «Покончить с собой – уничтожить весь мир».

Наиболее ярко это представлено в песне «И снова темно». Как и многие тексты Летова, текст этой песни мозаичен. Он состоит из разрозненных эпизодов исторической и частной жизни: от Сталина, который «миллионы давил», до Гришки, который «в туалете дрочил». В перспективе света-тьмы нет никакой разницы между глобальным и частным деянием человека, потому что с угасанием света наступает хаос.

Последний куплет этой песни заканчивается «ветром перемен», но припев не оставляет никакой надежды, все поглощается тьмой. Время в песне затвердело, в нем нет ни перспективы, ни выбора. Каждый из ее героев не выбирает свою судьбу, судьба каждого бессмысленна в перспективе грядущей темноты. Если там и есть какой-либо выбор, то это выбор «влезть на табуретку».

Спонтанная поэзия Летова во многом фольклорна. Он будто бы создает новый эпос. Такова природа интуитивного творчества, в нем помимо воли автора проступают древнейшие архетипы. Язык Летова – это язык обновления, язык очищения. Поэт постоянно использует устоявшиеся выражения – агитки, поговорки, но подвергает их деконструкции, ища на ощупь новые языковые связи, новые смыслы.

На первый план выходит карнавал, с его перевернутым, вывернутым наизнанку взглядом: на месте лица – задница, на месте правого – левое, на месте неба – яма и т.д. Один из основных текстов в творчестве поэта — «Русское поле экспериментов», полностью карнавален, потому что именно это пестрое шумное действо оправдывает перевернутость смыслов, когда яма и пуля глаголют устами ребенка, когда «на первое плоды просвещения, а на второе кровавые мальчики».

Кирилл Сивков