На протяжении всей жизни творчество Егора Летова видоизменялось, однако постоянным оставался единственный принцип — это протест. Если на начальном периоде «Гражданской обороны» это был протест против советской власти, в девяностые — против ельцинской демократии, то в нулевые — это протест против современной жизни. Тексты песен становятся психоделическими — это пестрота образов, которые вместе с мелодичной музыкой воздействуют на психику слушателя и переворачивают все мысли в его голове.

В этой статье мы проследим, о чём пел Егор Летов в последних альбомах и какие переживания прослеживаются в его песнях.

Единый альбом

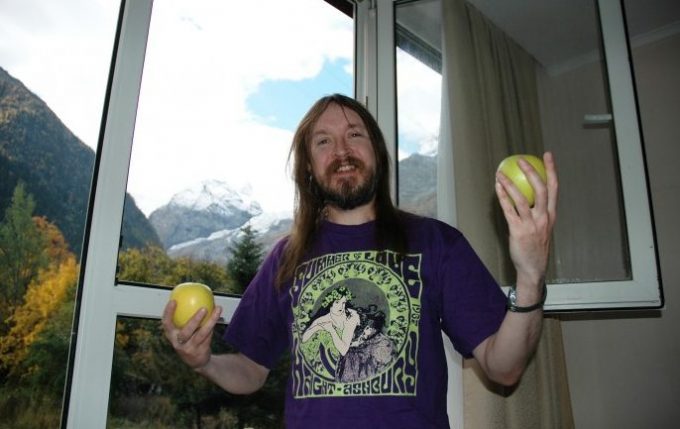

В начале 2000‑х годов Егор Летов отходит от политики, страдает алкоголизмом, погружается в свои мысли, ищет свежие образы и символы для новых песен. В группе «Гражданская оборона» меняется состав. В 2002 году выходит «Звездопад», который состоит из каверов на советские песни. Альбом — явная ностальгия по Советскому Союзу, детству Егора Летова. Его можно рассматривать как попытку возрождения группы «Коммунизм».

В 2004 году «Гражданской обороне» исполняется 20 лет. В честь этого выходит новый альбом — «Долгая счастливая жизнь», а ещё через год — альбомом «Реанимация» (2005). Оба альбома отличает новое звучание и яркие образы. В интервью Егор Летов утверждал:

«[это] единый альбом, который состоит из 28 композиций, 28 разных точек зрения на одну и ту же ситуацию. <…> Это как бы определённые сны о войне, сны человека, который находится в состоянии постоянной войны. <…> 28 состояний человека, который, по концепции Станислава Грофа, спрыгнул, но ещё не приземлился. Находится на третьей стадии рождения. Который родился, но ещё как бы не вышел в реальность. И выходит в неё. И тут начинается огромное количество попыток выхода обратно, попыток вернуться, попыток идти вперёд, стоически преодолеть, делать вид, что всё здорово, что победили».

«Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация» были долгожданными новыми альбомами после длительного перерыва и кризиса группы.

Мечты о долгой счастливой жизни

На обложке альбома «Долгая счастливая жизнь» изображено просторное жёлтое поле, изрезанное множеством ведущих вдаль дорожек. Вторая часть композиции — это тёмно-синее небо, предвещающее дождливую неспокойную погоду, и чёрное дерево, которому предстоит пережить непогоду. Этим и объясняется концепция первого из дилогии этих двух альбомов. Весь водоворот эмоций и потрясений предлагается ощутить слушателю.

Первая композиция отражает отношение лирического героя ко всему происходящему в жизни. Смысл существования прост:

«Проснуться, протрястись, похмелиться и нажраться,

А на утро проблеваться, похмелиться и нажраться».

А дальше на всё «положить» и «в небо по трубе». Однако от такого образа жизни и окружающей действительности лирический герой злеет:

«Звереет сердце, каменеет кулак,

В моей душе чёрным пламенем пылает чёрный флаг».

И последовавший за этим припев символизирует протест исполнителя против окружающего мира.

Следующая композиция — «Без меня» — наполнена множественными вещами-образами. В песне исполнитель абстрагируется и наблюдает за происходящим: весь мир убегает, так как герой отказался от него и все вещи и явления поэта не интересуют. Вся жизнь проходит мимо своим чередом, поэтому и находится в движении, а лирический герой стоит над всем этим высоко в своём метафизическом пространстве. В интервью Егор Летов так объяснял создание песни:

«„Без меня“ я целый год сочинял. Получился огромный такой конгломерат. Потом она стала распадаться на кучу фрагментов, которые были в песне внутри, с разной ритмикой. <…> Кузьма гадал на И‑Цзине. Я просто как-то шёл по лесу, вспомнил про эту историю, и песня сама заиграла у меня в голове. Я только успевал записывать».

Песня «Извне» открывает потустороннее пространство, которое никто не понимает, но с каждым движением, дозой и фразой, то есть познанием можно услышать этот голос извне. А потом ослепительная сила придёт во сне, «закричит и похоронит, излечит и скажет — А НУ-КА ВСТАТЬ!». То есть все философские рассуждения не так важны, а главное — встать и начать творить.

«P.S.САМ (АЙЯ)» — это кавер на песню группы «Машнин Бэнд», который отлично вписывается в альбом «Долгая счастливая жизнь». Егор Летов говорил:

«Как только я её услышал на концерте в исполнении Машнина, она меня поразила жутким соответствием тому, что я сам бы хотел выразить за последние годы. У него в песнях вообще очень много того, под чем бы я безоговорочно подписался. А „Айя“ это вообще как бы сжатый манифест, концентрированная реакция на всё в последнее время происходящее, на то, что касается непосредственно ТЕБЯ каждый час».

Последний куплет показывает отношения Андрея Машнина к современной музыке, с ним солидарен и лидер «Гражданской обороны»:

«И если мне не будет лень, и если я буду в силах,

Я приду поплясать на ваших могилах».

Песня «Кабуки» воплощает недовольство исполнителя жизнью: «унитазы, телепузики, голоса, военкоматы, расписная гамазня» и так далее. Всё это ассоциируется с театром кабуки, для которого характерна большая доля условности. Поэтому исполнитель хочет укутаться с головой под одеяло, запереться и спрятаться от всего этого. Он считает, что это всё не здорово, не понятно и всё не так.

В следующем треке «Ангел устал» продолжается тема недовольства исполнителя внешним миром. Лирический герой отождествляет себя с ангелом, уставшим от жизни и не понимающим её:

«Не научился забывать,

Не научился наблюдать,

Не научился погребальному терпенью — караул ангел устал».

Из странствия для познания мира, в которое пустился волчок, «вышло, что не вышло ничего из ничего — Зиндан», то есть герой попал в метафизическую яму и ожидает перемен. В песне есть отсылка на Булат Окуджаву «Нам нужна победа»:

«Здесь даже птицы не поют

Да и деревья не растут,

Лишь только мы к плечу плечом (всё) прорастаем в нашу землю — стена».

Композиция «Белые солдаты» рисует образ светлых бойцов, которые отправляются сражаться с врагом на обязательную войну. Они идут в багряный рассвет, никуда не спешат, так как знают своё дело. Улыбка на прощанье символизирует, что солдаты душевно легко воспринимают войну. Всё что делается от ума, это от дурости, так как, по мнению исполнителя, важны только чувство долга и эмоции.

Заглавная песня альбома «Долгая счастливая жизнь» повторяет название советского фильма 1966 года. Однако песня о другом. Егор Летов так объясняет задумку:

«Представилось, что может когда-нибудь однажды возникнуть ситуация, что физически дальше продолжать употреблять алкоголь, наркотики и так далее. просто будет уже невозможно, потому что это будет связано просто со смертью конкретно меня, моих друзей и любимых. И я представил, что будет, если всего этого не будет. И написал одну из самых страшных и кошмарных песен: „Долгая счастливая жизнь“. Это то, когда праздников нет. Каждый день праздников нет. Это будет долгая счастливая жизнь. Это страшно».

Поэтому песню можно по праву считать утопией, так как представляется такое жизненное пространство, где нет потрясений, самого духа праздника. Именно от этого «безрыбье в золотой полынье» и «вездесущность мышиной возни». День становится бессмертным, то есть бесконечным, наполненным злыми сумерками. Герои песни стареют:

«Беспощадные глубины морщин

Марианские впадины глаз

Марсианские хроники нас, нас, нас».

В третьем куплете показана степень распространения пространства долгой счастливой жизни:

«На семи продувных сквозняках

По болотам, по пустыням, степям,

По сугробам, по грязи, по земле».

Таким образом, долгая счастливая жизнь — это жизнь, которая наполнена регрессом, где не происходит ничего, нет места чувствам живой энергии. И это действительно страшно!

Песня «Чужое» демонстрирует, что в современном материальном мире у человека есть лишь единственное имя своё, а всё остальное — чужое. Утраченное время постепенно уходит и его не вернуть никак, появляются новые боги, герои, которым люди поклоняются, однако это всё чужое.

Для Егора Летова любовь всегда была чем-то внеземным ещё в далёком 1990 году:

«Любовь, по-моему, вообще — вещь весьма страшноватая. В обычном понимании. Всё настоящее — вообще страшновато».

Именно об этом его следующая песня в альбоме — «Вселенская большая любовь». В ней поэт старается раскрыть смысл любви через поиски себя и окружающего его внешнего мира. Она ассоциируется с потаённым предметом, будь это голодная копилка или секретная калитка, либо волшебная игрушка, которые постоянно находятся за пределом сознания. Летов утверждал:

«По настоящему, любовь — это когда тебя вообще нет. Я это и Богом называю. Я просто могу объяснить то, что я испытывал. Меня как бы вообще не было. Я был всем и через меня хлестал какой-то поток. Это была любовь. Я не могу сказать, что я любил кого-то или что-то. Это была просто любовь. Как весь мир. Я и был всем миром».

В песне есть отсылка на последнюю главу романа «Спираль» Ганса Эриха Носсака:

«А вдруг всё то, что ищем —

далеко за горизонтом

на смертельной истребительной дороге всё на север».

Композиция «Приказ № 227» — прямая отсылка к знаменитому приказу времён Великой Отечественной войны, который вошёл в историю призывом «Ни шагу назад!». В монологе приводятся мысли солдат о жестокости войны, заградотрядах, штрафных батальонах, патриотизме к родине. Егор Летов так писал о создании песни:

«Я очнулся в пять часов утра от страшного творческого ошеломления, побежал напевать на диктофон партии гитар. В это время по телевизору шёл документальный фильм о штрафниках. Он состоял из интервью выживших в сталинградской бойне, и я лихорадочно записывал осколки их фраз. Потом всё выстроил, как кубики, математически правильно. И увенчал фразой из одной из передач Александра Гордона».

«Песня о большом прожорище» негативно оценивает празднование победы в войне и её помпезное восхваление, как вечную награду и радость навсегда. В обвинение ставится чревоугодие и бесчувственность: «В сердце — вареник, беляш — в голове».

Последняя композиция «На той стороне/ на том берегу» на альбоме интересна не только мелодичностью, но и образами. Цикличность времени показана на примере недели, где каждый день имеет свой цвет и определённую характеристику. Среди них выделяются «белый понедельник — навсегда последний день» и «голубое воскресенье — боевой победный день», где сначала человек вступает в борьбу со своими обязанностями, ленью и на протяжении недели сражается с ними. Воскресенье позволяет набраться сил и возродиться для новой борьбы.

«Реанимация» в жизни и творчестве Летова

В 2005 году выходит альбом «Реанимация» — продолжение предыдущего альбома. Егор Летов полностью уходит в психоделию. На официальном сайте «Гражданской обороны» он пишет, что его образы со временем расширились.

«Хотя параллель сознательно осталась и не скрывается. Это вообще касается того, чем я занимаюсь в самое последнее время. Можно сказать, что я совершил некую петлю во времени, и вернулся лет на 15–20 назад в другом качестве, с новым опытом и другим взглядом».

На обложке альбома изображён коллаж портретов участников группы. Заметно изменение логотипа названия группы — переливающаяся красным и синим цветами надпись «Гражданская оборона».

Первая композиция «Со скоростью мира» показывает динамику движения природного мира. Песня намекает, что человеческие проблемы — ничто по сравнению с живой средой флоры и фауны:

«Никто не говорил, что там будет легко —

На закате дней,

Однако звучная луна,

Однако лишняя стена,

Однако прочно за окном —

Жёлтое лето,

Сладкое море,

Самое время».

Песня «Крепчаем» отражает яркий пример духа протеста. На черновике Егор Летов делал пометку — «нас бьют — мы крепчаем», которая отсылает к народной поговорке. Песня адресована современному миру. Идёт ярое противостояние:

«В умах, роддомах и домах идёт беззвучная война,

А по ночам гуляют улицы, смыкают свою сеть,

Кто не боится помирать, тот и не сможет помереть»

Исполнитель категорически отвергает мировоззрение врага:

«В их понимании,

В их разумении,

<…>

В их изложении

В их прогибании <…>».

Припев отсылает к афоризму Фридриха Ницше — «Что не убивает меня, то делает меня сильнее» из книги «Сумерки идолов».

В композиции «Они наблюдают» представлена ужасная картина — за лирическим героем следят потусторонние существа, которые вышли извне. Эти персонажи стоят над человеком и наблюдают, как термиты пожирают его тело. Егор Летов писал на официальном сайте «Гражданская оборона»:

«<…>Те, кто ОНИ НАБЛЮДАЮТ, с ними лучше вообще не встречаться и ничего о них не знать<…>».

Песня «Собаки» написана во время блока новостей, где сообщалось о войне в Ираке, как утверждает Егор Летов.

«Происходящее было настолько символично, многозначно, что песня возникла мгновенно. Ключевой фразой явилась всплывшая в памяти цитата из „Песни Бытия“ Теда Хьюза:

„… Но кулаков не стало.

Но рук не стало.

Но ног не стало, чуть он пошатнулся.

Пришёл запоздалый ответ —

Собаки рвали его на части:

Он был

Картонным зайцем на игровом поле,

А жизнью владели собаки“».

Символично, что в мусульманской традиции обозвать человека собакой считалось оскорблением, так как собака в исламе считается «нечистым» животным. Первый куплет показывает разрушенный в ходе боевых действий город , а в припеве — подъём морального духа непобеждённой страны.

Следующая песня «Беспонтовый пирожок» по праву считается народной, так как показывает сущность русской жизни. Вот что писал Егор Летов о её создании:

«Песня представляет собой „подслушанные“ сентенции и всяческие правды-матки как от нас самих, так и от нашего окружения, персонала: шофёров, звукооператоров, работников гостиничного сервиса. По идее песня могла быть бесконечной, поэтому и окончательного текста её нет. Про сумку образ мой в измёненном состоянии сознания. В глобальном смысле песня абсолютно народная».

В песне «Небо как кофе» прослеживаются философские ноты осмысления человеческой жизни на земле и побывавших людей на той стороне загробной жизни.

Так говорил Егор Летов в одном из интервью:

«Чем дальше я, в принципе, живу и смотрю вокруг себя, тем больше понимаю, что личность человека <…> не просто не значит ничего, а об этом даже думать не стоит, я считаю. Происходят определённые эволюционные процессы. Эволюция к человеку не имеет никакого отношения. И вообще, всё, что происходит, до такой степени непонятно и невнятно, что об этом рассуждать можно, только — я не знаю — если очень глубоко и сильно умереть. <…> Я по сей причине, собственно, и интервью перестал давать, и с людьми общаться, потому что не о чем говорить. Бессмысленно. Для того чтобы говорить о каких-то вещах, нужно находиться где-то уже там. Либо просто видеть сразу огромное количество всяких вещей, которые происходят одновременно, и, исходя из этого, делать какие-то выводы».

Действительно, если существует загробный мир, то люди, возвратившиеся к нам на землю, могли бы поделиться опытом, полученным в потусторонней жизни. Однако «ведь никто не возвратился оттуда, чтоб унять наш коренной вопросительный страх».

Песня «Нас много» наполнена массой разнообразных образов, через которые проходит лирический герой, находясь во всех местах и состояниях одновременно. Исполнитель хочет донести до слушателей мысль, что в нём уживаются и сосуществуют многочисленные, абсолютно противоположные точки зрения. В одном из интервью Егор Летов рассказывал, что у него в 16 лет происходили моменты озарения. Он буквально находился в своём метафизическом внутреннем мире.

«Это сопровождалось время от времени чудовищными упадками духа и попытками всё это разрушить, вернуться <…> в первоначальное какое-то состояние. И когда я реально дошёл до этого состояния, со мной случилась очень странная вещь. Я однажды посмотрел на себя несколько со стороны. И понял, что я — это огромное количество очень конкретных частных представлений о том, как оно всё есть. Они выглядят как ворох грязного тряпья, какой-то одежды, каких-то салфеток, разноцветные тряпочки, разноцветные стёклышки. <…> У меня открылся внутри душераздирающий глобальный поток. Впечатление было такое, что я стал не личностью, а стал всем миром. И сквозь меня, сквозь то, что я представлял, как живой человек во времени <…> пытается прорваться со страшным напряжением весь мир. Огромный поток, а я его торможу. Меня разрывало на части. <…> Я одновременно видел это все. И видел в этом всём не просто закономерность, а глобальную какую-то картинку. И было совершенно явственно, что именно так всё и должно быть. <…> Не знаю, у меня нет слов для этого. <…> Время остановилось. <…> Оно сжималось, сжималось, в некий момент почти остановилось. <…> Я понимал всё. Я шёл — и был какой-то частью всего в целом. И одновременно был каждой частью, на что я обращал внимание. Потом это прекратилось, но очень долго во мне оставалось».

Следующая песня «Любо» более проста. Представлена военная обстановка, в которой советский солдат получает ранение от повреждённого в бою танка. Вот как объяснял Егор Летов её появление в альбоме:

«Песня странным образом описала то, что окружает и преследует нашу группу со стороны общественности чуть ли не с самого рождения. Это своего рода идеальный манифест на данную тему».

Одноимённая песня с альбома «Реанимация» является самой мрачной в творчестве «Гражданской обороны» нулевых. Как уже было сказано в начале статьи, Егор Летов страдал алкоголизмом и частенько попадал в реанимационный отдел. Это характеризует строчка из другой песни — «Рок-н-ролльные запои неоплаченной цены». Именно в больничной атмосфере и родилась песня «Реанимация».

«Я лежал под капельницей в одноимённом учреждении, а вокруг меня время от времени тривиально умирали люди. А я спешно записывал в блокнот обрывки их предсмертных бредовых речей — самую чудовищную, неистовую, невероятную поэзию, с которой мне довелось сталкиваться в этой жизни. Одних выносили, других заносили — а я записывал. В таком мглистом сумраке палаты. <…> Был там один солдат, он перед смертью говорил нечто сродни великой поэзии: про раненых собак, про командира, про светящиеся тополя с пухом, которые летят до горизонта, про лошадок… Я сидел и записывал, что успевал. <…> Это было ощущение, что я как будто находился где-то… Так оно и вышло, что две самые страшные песни у меня в этом цикле — заглавные: „Реанимация“ и „Долгая счастливая жизнь“».

Все образы являются предсмертным бредом солдата. «Бледные просветы — посреди ветвей» — блёклая белая пустота, которую видит человек, когда умирает, именно это и зовётся реанимацией. «Где-то краем уха — духовой оркестр» — похоронный марш, который раздаётся внезапно посреди раскалённого солнцем парка.

В песне «Коса цивилизаций» лирический герой постепенно исчезает, становится иллюзорным, но не умирает:

«Я себя не огорчил,

А меня что-то в зеркале нет».

Можно предположить, что коса гуляет по цивилизации, но никого не может срубить. Егор Летов утверждал:

«Что касается цивилизации, то никакого прогресса нет. Есть не просто регресс, а такой предсмертный хрип. Мы присутствуем при последних её днях. Она умирает и это очевидно!»

Сама песня, по словам поэта, возникла под впечатлением и вдохновением одной из передач Александра Гордона.

В композиции «Солнце неспящих» лирический герой открывает для себя суть бытия и новое солнце. Это свет, который пришёл к нему вместе с озарением:

«Что-то во мне настало,

Возникло, схватило, поймало,

Во мне проснулось, очнулось, забилось,

Ко мне пробилось».

На фоне этого просветления лирический герой обновляется и встречает каких-то существ, с которыми, по словам автора, лучше не расставаться.

Песня «Убивать», которая в раннем варианте называлась «Теория катастроф», показывает состояние человека и посвящена глобальным природным стихиям. В жизни бывают такие ситуации, после осознания которых человеку трудно продолжать жить. Поэтому и приходят в голову подобные мысли рефлексии:

«Роемся в текущем

Думаем, что всё могло быть лучше

<…>

Бредим в настоящем

Знаем, что вчера всё было баще».

Существует гипотеза, что человек большую часть жизни находится в бессознательном состоянии, так как мозг не способен работать на 100%. Он постоянно пребывает в состоянии лени и сна:

«Собираем по осколкам, выделяем стихи,

Разбредаемся по полкам, выключаемся стихийно,

Продолжая увлечённо и решительно спать».

Поэтому исполнитель приказывает: «Переключить на чёрно-белый режим и убивать!» То есть уничтожать апатию, присущую человеку в силу природы. Самого лирического героя охватывает то же чувство бессознательности:

«Сплю в кленовой роще,

Верю, что всего должно быть больше,

Измеряя в глубину добровольные могилы,

Подавляю седину, экономлю свои силы».

Однако он старается бороться с этим чувством, переходит в состояние огненной ярости. «Смертельно ненавидеть эти праздничные даты».

Вторая часть песни представляет собой водоворот мыслей и звуков. В ней использованы фрагменты переписки Нестора Махно и Петра Аршинова, которые сочетаются с текстами ранней поэзии Егора Летова. Получается такая незамысловатая бесконечная картинка душевного состояния.

Последняя песня на альбоме «Реанимация» — «После нас» — рисует радужную картину разнообразных образов:

«Голубые города,

Вороная борода,

Отдалённый мерцающий бог,

Будут пыльные глаза,

И цветные голоса».

Это пространство является своеобразной утопией, которую создаёт Егор Летов. Однако общественность уже не так воспринимает лидера «Гражданской обороны» как раньше. Оттого и такая метафора, что поэта «поймали на волшебный крючок». Однако спустя время творчество остаётся и постепенно принимается обществом.

В заключение хочется отметить, что дилогия «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация» внесла множество новых образов в творчество группы «Гражданская оборона». Всё сказанное Егором Летовым в этих альбомах отражает его отношение к окружающему миру и опыт, пережитый в 2000‑х годах. Однако всю мудрость существования он вложит в последний альбом «Зачем снятся сны?» (2007). Сам исполнитель утверждает, что песни, которые он создаёт, схожи с его начальным творчеством и тогдашним мировоззрением, но высказаны уже под иным ракурсом.

Читайте также «„Если б я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков“. Яркие пародии в русской музыке».

Поделиться

Всё, что мне удалось передать по наследству

То не святость, не букость,

То здоровая дурость,

Уверенность

в том, что запросто можно

исчерпать океаны бессилия,

Да не просто ладонью,

А своею собственной.

(Е. Летов, сентябрь 2007)

***

Егор Летов:

Я вообще по своей природе какой-то архивариус, мне всегда было больно, когда исчезают или прозябают некие важные, но не очень очевидные составляющие бытия. Посему я с самого раннего возраста, насколько это было возможно, пытался всякими доступными с способами зафиксировать исчезающее бытие путем фотографии, (которой я занимался с детства), записи и т.д.. Благодаря этому, возможно, и сохранилось изрядное количество фотографий, а также звуковых документов начального периода нашего творчества.

.

***

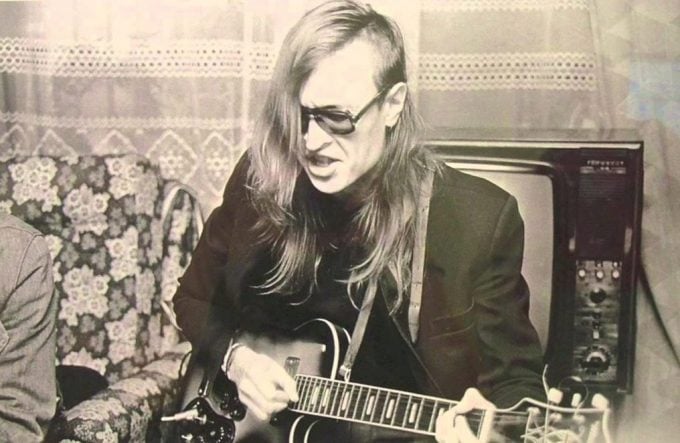

Из интервью Н. Мейнерта с Е. Летовым, 1990:

Егор Летов: — Изначально всё, что писалось и делалось — это делалось для себя, потому что я был стопроцентно уверен, что это не понравится вообще никому. Поэтому вот первые оригиналы я никому не давал, потому что мне было стыдно, то что я играть не умею и… по сути, это вообще не рок. Мне это было самому приятно слушать. Я включал и танцевал под то, что я сделал.

.

***

Из реплик Егора Летова на концерте в Киеве «Праздник кончился», 1990:

Егор Летов: Бытует мнение, что то, чем мы занимались долгое время — в 86-м году, в 87-м — это некое политическое действие. За что нас там Троицкий грязью поливает до сих пор — это, якобы, то, что мы занимаемся политикой в чистом виде. Я несколько раз давал интервью и говорил, что все эти политические символы, которые у нас встречались — на 70% это вообще не политика. Скажем так… Это некие образы или символы, как отношение к некому мироустройству или миропорядку, который существовал и существует всегда.

Просто в то время было легче и более понятнее для всех — для нас, для масс – всё это так или иначе трансформировать в политические символы. Т.е. это даже разговор не о том, что наши песни там антисоветские или не антисоветские — это песни антисоциальные.

[….]

ВОПРОС: — Не кажется ли вам, что ваши песни носят излишне конъюнктурный характер?

Егор Летов: Сразу могу сказать, что я сочиняю песни по некому принципу. Песня должна, с одной стороны, выражает вот это состояние, в данный момент. Во-вторых, песня должна работать. Чтобы она работала, нужно, чтобы она была достаточно, скажем… не то, что яркая… она должна быть, скажем… с красивой мелодией или ещё как-то… В общем, у меня такое отношение.

Вот в результате возник такой, как бы, парадокс, что, с одной стороны, песня нравится тем, скажем, для кого они предназначены, а с другой стороны — песни нравятся гопникам. Вот такая, как бы, возникла ситуация. Т.е. на наши концерты собираются те, для кого они, в общем, и поются, а половина народа — это гопники, которые бьют морды. И ещё собираются некая — самая ненавистная мне — тусовка эстетов под руководством там Троицких всевозможных и т.д. Они ходят на все концерты и постоянно слушают там какие-нибудь арпеджио… (смех в зале) Получается, что у нас постоянно публика делится на три части: свои, которых самое меньшее количество в зале, как обычно (их вообще единицы); постоянно гопники и постоянно эстеты.

.

***

Интервью с Егором Летовым. Смоленск. 2000:

Группу я создал по причине того, что всё, что происходило вокруг меня — вот в нашем, допустим, роке (и даже в мировом) — меня не устраивало.

Ну, это был год, наверное, 86-87-й. Нужно было, по моим понятиям, сломать вот ту существующую систему ценностей эстетическую любым, в принципе, методом.

Три метода, я думаю, было самых первостатейных. Первый — это голимая антисоветчина — т.е. сделать такую вещь, которую никто себе позволить не может. Это чудовищное нарушение всех законов и жанров матерщиной и максимальное нарушение канонов записи — т.е. эта «грязь» с перегрузом, вот это всё…

Ну, вот мы это, собственно говоря, и сделали. Получилась революция…

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Как обычно идет работа над текстами песен?

— Это напоминает охоту за измененным состоянием сознания. Когда «охота» удается, входишь в транс и являешься кем-то вроде медиума, и тогда через тебя хлещет огромный поток. Даже не успеваешь записывать. А после этого уже начинается техническая работа с текстом.

.

***

Е. Летов, 02.03.1990:

Песня представляет собой некий поток. У меня все песни рождаются из определенного состояния, у меня как бы воронка открывается, когда я дохожу до предела. Песни пишу как бы не я, во мне просто… как оракул я являюсь, понимаешь? Во мне просто возникает определенная система образов, которые я полностью, не тормозя переношу… В результате рождается песня, но она не лежит в какой-то грани одного смысла, другого смысла. Иначе если я свою песню понимаю, вернее, лично мной она подлежит пониманию, я ее не пою.

.

***

Е. Летов:

Всё, что делается в первый раз — это чего-то стоит. Я бы сейчас не стал играть как «Гражданская оборона», если бы сейчас был молодым. Просто в голову бы не взбрело. Мы тогда начали так играть, потому что это было нарушение всех канонов. Если бы все так играли, я бы никогда так играть не стал. Я бы стал играть что-нибудь совершенно другое. Может быть джаз, что угодно.

.

***

Из ответов Е. Летова на вопросы посетителей официального сайта Гражданской Обороны, 23.02.2006:

Когда я пишу песни, я не выплёскиваю что-либо накопившееся, а создаю нечто новое, чего я не понимаю и чего во мне вообще нет. Мне неинтересно себя проецировать куда-либо. Это ложный путь. Это я понял лет в 17. Нужно создавать новое. Для этого необходимо входить в совершенно себе несвойственное состояние ума и бытия. Это занятно и поучительно.

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Получается все твои радикальные перемены — просто смена игрушек?

— В каком-то смысле да. Но звучит это очень цинично. А к игрушкам я никогда цинично не относился.

.

***

Из ответов Е. Летова на вопросы посетителей официального сайта Гражданской Обороны, 23.02.2006:

Долг один: творчество! Причём это страшный долг! Творчество- это даже не долг, это вообще единственная идея, которая достойна рассматривания и сосредоточения. Ибо все остальные проявления какой-либо идейности — это проявления бездарности и глобальной бесплодности.

.

***

Е. Летов:

Ведь, по большому счету, я не совсем музыкант, для меня это вынужденная творческая форма контакта с массами, потому что поэзия у нас не в чести. А я прежде всего занимаюсь разработкой слова, экспериментами над словом, психологией и философией, воплощенными в слове.

.

***

Е. Летов, » УРЛАЙТ», 02.12.1988:

Рок по сути — не музыка и не искусство, а некоторое религиозное действо — по типу шаманизма — которое существует, дабы утвердить определенную установку. Человек занимающийся роком, постигает жизнь, но не через утверждение, а через разрушение, через смерть.

Шаманство здесь ритм, на который накладывается импровизация. И чем больше шаманства, тем больше рока. И, наоборот, если над шаманством начинает преобладать искусство, музыка — то рок умирает.

…В моем понимании рок — это движение античеловеческое, антигуманистическое, — некая форма изживания из себя человека как психологически жизнеспособной системы. Человек — это существо, которое наделено логическим сознанием — и в силу этого не может жить ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Поэтому он погружен в прошлое или в будущее. ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС живут только дети.

.

***

Е. Летов:

Для чего мы вообще возникли как «Гражданская оборона»? С точки зрения природы я не врожденный творец или поэт. Мне не шибко нравится, что приходится этим заниматься. Я скорее потребитель. Я ленивый человек. И начал это делать только потому, что не слышал среди русскоязычной сцены ничего, что меня бы удовлетворяло, только это говно, которое звучало отовсюду. До такой степени мне было, что называется, за державу обидно.

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Война — главная ось этого мира, главная созидательная сила. Война — это прогресс, преодоление косности, инерции. Война — это, прежде всего, война с самим собой, чтобы преодолеть какой-нибудь недостаток, или комплекс свой.

— Откуда же у победителей такая опустошенность?

— Вероятно, опустошенность — неверное слово. Победители — мудрые люди, и у каждого из них — состояние свершения, а оно печальное. Мудрый человек — он платит всем своим, самим собой, чтобы было хорошо другим. Это необходимая жертва. Есть притча: пока ты поднимаешься на гору, думаешь, что это самое главное, но вот поднялся, а там спуск, и еще одна гора, еще выше и страшнее первой, и далее. Я верю, что история человека и человечества не круг, а спираль, стремящаяся все выше и выше вверх.

.

***

Е. Летов:

Я свое творчество объяснять не могу. Есть такой писатель японский, Харуки Мураками. Так вот он на своем сайте объясняет все свои произведения, что он в них вложил, как сочинил «Охоту на овец», допустим. И когда я это все прочитал, то, честно говоря, сильно разочаровался. Большой облом у меня был, и я понял, что перечитывать Мураками мне больше неохота. Во всяком случае, те книжки, которые он объяснил по-своему. Поэтому я свои вещи тоже не объясняю, потому как они для меня самого часто становятся понятны лет через пять-семь. А из некоторых до сих пор непонятно, что я в принципе создал.

.

***

Из интервью с Е. Летовым:

— Ты разбираешься в кино, в музыке, в литературе. Как ты думаешь, могут ли полноценно понять твое творчество молоды люди, не читавшие Кафку и Платонова или не слушавшие Love и Джона Кейджа?

— Конечно! Я вообще не делаю вещи для интеллекта. Я создаю некие объекты, которые должны работать в культурном или бескультурном пространстве нашей страны. Вот главный критерий. Пока все работает. Мне уже сорок с лишним лет, я уже в принципе могу и помереть. И я не зря жизнь прожил, а сделал много правильных вещей, которые взорвали у кого-то крышу, снесли что-то старое, воздвигли новое. Я в этом смысле провокатор-строитель.

.

***

Из интервью с Е. Летовым, 1998:

ЕЛ: То, что мы сейчас делаем, вообще всё, что мы делаем в жизни — это мы делаем только «ЗА»…

— За что?

ЕЛ: За что? За жизнь…

— А как вы понимаете жизнь?

ЕЛ: Жизнь… Жизнь — это единственное чудо, которое на Земле существует вообще, совершенно необъяснимое и непонятное, то, что совершенно не вписывается ни в какие ни в религии там — ни в буддийские, ни в иудейские, ни в христианские… Если в христианские — то в понятия ранних христиан — апокрифные… гностиков…

.

***

Ответы Е. Летова на вопросы посетителей официального сайта ГО, 2005:

— Бывает ли Егор Летов не прав?

— Мне как-то не важно, прав я или не прав. Главное, что вот ТАК надо.

.

***

Из интервью с Н. Чумаковой — женой Е. Летова, журнал «Сеанс», 10.09.2011:

http://seance.ru/blog/letov-chumakova-interview

— Сразу спрошу: он считал себя поэтом?

— Более того, именно им, а не музыкантом, себя и считал. У меня его архивы с 1982 года, где стихи собраны в тетради с оглавлениями, с пронумерованными страницами, с вклеенными разного рода «объектами»: билетами, повестками в армию и так далее. Когда он после школы поехал к брату в Москву, то сдружился там с поэтами, особенно ленинградскими, многого набрался от концептуалистов. Я знаю, что он слушал «Мухоморов», страшно Монастырского уважал.

…— Сколько бы ты ни говорила, что не принимал наркотиков, всё равно люди не верят.

— Дело в том, что он всегда очень спешил. Пробовал очень много разных методов — магических, не магических, и не спать, и молчание, задержки дыхания, всякие разные практики, миллион. Или, например, это его любимое — делать всё вопреки себе. То есть делать ровно противоположное тому, что тебе хочется. Меня больше всего потрясло, когда я с ним познакомилась, что все эти были и небылицы о нём оказались совершеннейшей правдой — я-то думала, преувеличивают. Он ради какой-нибудь цели мог сделать с собой всё что угодно. А иногда и с другими, если они должны были делать с ним одно дело. Когда говорил: «Я не занимаюсь искусством, я даже не занимаюсь творчеством», он имел в виду возвращение искусства именно как ремесла, посредством которого передаются… главные вещи. Ну, ради жизни, чтобы маятник качался в правильную сторону. Но при этом это очень был такой въедливый человек, трудолюбивый. Он очень много трудился над тем, чтобы быть хорошим поэтом, он реально работал, работал, работал, он выслеживал слова, как охотник. Ходил в лес постоянно, у него был основной метод — он уходил в лес.

Он действительно очень мало спал, часов пять. Ненавидел терять время. Если не сочинял и не записывался, то читал, смотрел кино в огромных количествах, слушал музыку, успевая и давать концерты, и общаться с людьми.

— Кого Егор любил из поэтов?

— Для него, наверное, лучшим поэтом всё-таки был Введенский. Не Хармс, а Маяковский и Введенский. Из западной поэзии он ценил Хьюза, немецкий экспрессионизм. К традиционному стиху относился спокойно, скажем так. Пушкина тоже сбросил с корабля… Смешно было с моим папой — он у меня пушкинист. Папа, кстати, очень его ценит как поэта. А Егор Тютчева ценил, и папа очень любит Тютчева. В этом они сходились. А Пушкина, у меня есть такое подозрение, он и не читал никогда, разве только в школе. Не поручусь, но вполне возможно. Что касается поэзии, музыки, он очень быстро понимал, что ему нужно, а что нет. Не читал, не слушал того, что, знал, не понадобится. Он же всё использовал для поиска каких-то своих путей. У него были и футуристические стихи, и конкретная поэзия, но это были разовые вещи.

Есть несколько ранних стихотворений в книге «Егор Летов. Стихи». Сейчас мы её переиздаём, но сделаем всё-таки по годам, а не вразброс, как тогда. Добавится кое-что из ранних, и все поздние. Это переиздание мы готовили ещё при его жизни, в 2007-м. С этими ранними стихами такая штука: они всё-таки достаточно ученические. Это всё равно, что издавать ранние его аудиозаписи, где он поёт высоким голосом, писклявым, очень смешным. Голос, который все знают, возник позже, и он его сделал сам. Орал в подушку, сорвал его специально, откуда же эти хриплые ноты… Почему в подушку — потому что, а как орать, на весь дом, что ли? Он, в общем-то, петь поначалу не собирался, искал вокалистов.

— Не хотел записываться в одиночку?

— Иногда так и записывал. В какой-то момент оказалось, что у него нет ни гитариста, ничего. И он придумывал себе товарищей: «на ударных — такой-то». Потому что считал, что это как бы не личное должно быть творчество, а групповое. То есть всегда очень хотел себе товарищей. Потом как-то перестал их искать. И находил их скорее в том же Достоевском, Сиде Барретте, или, скажем, в Артуре Ли. Для него ведь не было так уж важно, чтобы они были тут, под боком. Самое главное, что они вообще где-то когда-то — были. Или будут.

…— Как ты думаешь, почему «культура», которая себя осознаёт не в качестве публики на рок-концерте, а в качестве именно культуры, не осознала и не поняла, что такое Летов?

— Я думаю, из-за вписанности его в рок-среду. Из-за того, что он выходил к любому народу, который придёт, что он не делал искусственный отсев публики. Он хотел, чтобы это мог услышать любой. И он использовал такие вещи, которые работают на большее количество людей. Если человек умеет сочинять хиты, делать вещи, которые «цепляют» — то зачем ему сознательно их не писать? Публика эта якобы «культурная», она всё-таки часто очень зашоренная — если много людей ходят в этих майках, значит, это какая-то дрянь, значит, это не то, к чему можно примкнуть. Эти люди очень боятся того, что о них подумают: если какой-то условный гопник спел «Всё идёт по плану» где-то во дворе — всё, я уже не могу это слушать, это позор.

Статус рок-кумира выгоден тем, что ты можешь говорить, и тебя услышат. А во всём остальном он очень проигрышный. Но если ты востребован, записи где-то звучат, и какой-то совершенно случайный человек в минуту душевной скорби своей их услышал, и это ему помогло, это, конечно, здорово.

— Кроме текстов как таковых есть ещё такая вещь, как «фигура поэта», которую безуспешно ищет культура в последние двадцать лет. При этом, на мой взгляд, если и был тот, чьими текстами говорила страна, — это был Летов. Если кто-то и выразил время, то Летов.

— Егор сознательно ушёл из «просто» поэзии. Он мог, приехав в Москву, в этом кругу людей жить, писать стихи, у него бы получилось. Он не захотел, — я думаю, что ему это было скучно, такая малоэнергичная как бы тусовочка. Когда-то Хлебников, Маяковский, — они тогда были, как у нас сейчас некоторые рок-исполнители. Просто их поместили в культурный контекст, а рок-музыкантов нет.

Егор хотел реально влиять на мир и на жизнь, а это может делать, конечно, только площадное искусство. Поскольку он в нём хорошо разбирался, он взял и совместил, поэзию и это ремесло. Он ведь не считал себя каким-то особенным музыкантом, хотя он хороший музыкант, чего там.

— Хотел менять реальность какую, как?

— Окружающую, ту, которая его не устраивала ни в коей мере. Менять к лучшему. Чтобы не было в ней серости, тоски, равнодушия. Чтобы было ярко. Это всё вписывается туда, и этот так называемый коммунизм, и всё что угодно. Ему говорят: «Ты за революцию, ты за коммунизм, а ты понимаешь, что если это действительно то, за что ты выступаешь, начнёт побеждать, что тебя же первого и растопчут?» Он говорит: «Да, я знаю, и пусть». Он в принципе свою жизнь не очень-то ценил, он был всегда готов ею жертвовать за эту идею, если бы нужно было.

— За «эту» — это именно за какую?

— Ну, как эти слова произносить? Идею всеобщего счастья. Идею «сверкающего настоящего», которая, наверное, есть Царство Божие на земле. И он делал то, что казалось ему в данный момент правильным, то есть просто «сейчас надо так», интуитивно. Когда ему казалось, что сейчас правильно выступить против каких-то «этих», которые вообще ни в какие ворота, он присоединялся.

Вот 1993 год и Белый дом. Он же не думал: «ага, поддержу-ка я этих». Он увидел, что расстреливают этот Белый дом, в нём всё перевернулось, и он побежал как обезумевший.

Знаешь, наверное, действительно можно сказать, что «царство Божие на земле» — вернее всего. В отличие от тех, кто считает, что надо просто прожить тихонечко и не грешить, и получишь своё когда-то, — он этого никак не понимал. Он был человеком действия, он не мог сидеть и ждать, когда видел несправедливость и низость.

_______________________________________________________________________

<<< Вернуться на главную страницу группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

<<< Вернуться на страницу «Дискография группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА«

<<< Вернуться на страницу «Песни группы ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА по алфавиту»

Автор и координатор проекта «РОК-ПЕСНИ: толкование» — © Сергей Курий

Сложнейшее исследование «Палача».

Люди часто оценивают друг друга, опираясь на культурные предпочтения. Кино, музыка, книги – сойдёт практически что угодно. Видите, что человеку больше всего нравятся «Интерстеллар» и «Бойцовский клуб», а любимая книга «Мастер и Маргарита» – перед вами поверхностный типок. Свежий Моргенштерн и музыка из ТикТока в плеере – понятно, автору ноль лет. И так далее. Это работает далеко не всегда, но помогает создать первое впечатление. А теперь представьте, что ваш собеседник с огнём в глазах заговорил про Егора Летова. Что это означает?

Лидер «Гражданской Обороны» – самый загадочный персонаж русской музыкальной сцены и культуры в принципе. «Всё идёт по плану» любят поорать в парке шаблонные быдлачки, но о значимости Летова много пишут и говорят публичные интеллектуалы, вроде Юрия Сапрыкина и Николая Солодникова. Для одних Егор – великий русский поэт и философ, для других – маркер плохого вкуса, а третьи просто считают его иконой бунта. Легко запутаться, но хочется узнать, кто же прав и почему сложилась такая ситуация. Почему о Летове вообще говорят так часто? Сегодня мы попытаемся найти ответы.

Почему именно Летов, а не, например, Цой?

Резонный вопрос для стороннего наблюдателя. Если у вас нет опыта, связанного с «Гражданской Обороной», может показаться, что Летов – просто очередная легенда русского рока. Фигура, которую можно подменить другими именами. Тем более, что те же пацаны с лавочек слушали «Кино» и «ГрОб» в одном и том же наборе. Эту логику мы отбрасываем сразу же.

Разница в том, что Цой – более понятный персонаж. Да, его творчество тоже делит людей на фанатов и хейтеров, но на «Кино» можно хотя бы повесить ярлык, где будет написано, например, «русский пост-панк». А из конфликтов вокруг личности Цоя останется разве что классическое «нравится – не нравится» и спор о том, портит ли его музыку плагиат у The Cure и The Smiths. Это как-то мелковато.

Споров вокруг Летова намного больше – настолько, что их даже сложно посчитать. В зависимости от того, кто говорит, Летов может оказаться коммунистом, православным, анархистом-антисоветчиком, фашистом, нацболом, психом, пророком, легендой панка или тем, кто никогда панком не был. Или всеми сразу, потому что Егор вдобавок ко всему был ещё и постмодернистом.

Более того, сам Летов недолюбливал и понятие «русский рок», и его главных героев. Воевал с Лёхой Никоновым, ненавидел «Агату Кристи» и «Мумий Тролль», а ещё утверждал, что Ленинград не дал ни одной достойной группы, а это как минимум минус ДДТ, «Кино» и «Аквариум». Егор Летов – хейтер русского рока.

Музыкально он ближе к «Звукам Му» Петра Мамонова и «Поп-механике» Сергея Курёхина. И эти группы очевидно едут не в том же засаленном вагоне, что «КиШ», «Алиса» и какие-нибудь «Смысловые галлюцинации». Так что феномен Егора Летова однозначно завязан и на том, что его просто невозможно здраво оценить со старта.

Безумный культ начался уже после смерти Егора

Это важно понимать. Летов точно был культовым персонажем при жизни. Его много кто слушал и обсуждал кулуарно, зная всю дискографию наизусть. А концерты «Гражданской Обороны» превращались в массовые перформансы ещё в конце восьмидесятых. Но в 2008 году, когда Егор умер то ли от алкогольного отравления, то ли от сердечного приступа, точно не было вайба всеобщего почитания. Слова о великом русском поэте, чьё влияние невозможно оценить, появились позже, о чём сейчас мало кто помнит. СМИ не делали из смерти Летова глобальное событие, и никто не собирал подписи, чтобы назвать в его честь аэропорт.

Уже в десятых годах у нас появилось бесконечное количество роликов и статей о том, что Летов – наше всё. И ни одна из них не справилась с задачей объяснить человеку со стороны, почему творчество музыканта такое важное. Всё сводилось к тому, что разные известные люди говорили, как они уважают покойного Егора.

А таких много. Чего только стоит провальный трибьют Летову 2019 года, где песни лидера «ГрОб» пели все на свете: от Славы КПСС и Гречки до «Ленинграда» и группы Louna. Из него в народ ушёл разве что трек Noize MC «Всё как у людей», где оригинальный вокал Летова звучал действительно органично.

За два года до этого Слава КПСС выпускал альбом «Солнце мёртвых», где обильно цитировал Егора Летова. Своего рода одиночный трибьют, не ставший культовым. Зато Славик записал альбом, который не понял Оксимирон.

Некоторые вспомнят даже «Нейронную оборону» – попытку айтишников из «Яндекса» научить нейросеть писать тексты в стиле «Гражданской Обороны». Вышло не очень, но зато мы узнали, что топовые программисты тоже слушают Егора Летова.

И всё это часть огромной проблемы. Все попытки сослаться, объяснить, переосмыслить или даже тупо перепеть Летова выходят какими-то слабыми, неполными или в лучшем случае непонятыми. Но желание сделать это всё ещё остаётся у многих. Правда, дало оно только традицию посвящать Егору перформансы.

Михаил Козырев – лучшая иллюстрация проблемы Летова

Забавно, что музыкант, сознательно казнивший массовую культуру и делавший записи такими, чтобы их не брали на радио, всё равно стал настолько народным. Но дело не только в том, что «Гражданская Оборона» и другие проекты Летова – неформатные группы.

Бывшего шефа «Нашего радио» Михаила Козырева постоянно терроризируют вопросом, почему он запрещал ставить песни Летова. Это было и в «Открытых диалогах» с Сапрыкиным и Солодниковым, и на интервью у Дудя. И каждый раз Козырев давал один и тот же неубедительный ответ.

Суть в том, что Михаил, будучи евреем, не мог пустить в эфир треки артиста, у которого в песне «Общество Память» были строчки «Вешай ##### и Россию спасай!» Козырев каждый раз говорит одно и то же: «Как бы я объяснил это своим детям?» Ни слова о том, что у Летова есть другие песни, а конкретно в этой фраза принадлежит лирическому герою.

Самое смешное, что Михаил мог бы просто ответить, что ему не нравится музыка, и ни у кого бы не возникло новых вопросов. Но он придумывает оправдания, потому что тоже находится под влиянием культа Летова. Как будто под давлением всех этих речей о величии уже нельзя просто сказать «Мне не нравится». Нужно искать оправдания в грязном звуке или радикальности. Кстати, о последнем.

Летов привлекает своей радикальностью и биографией

Похоже, это первый хороший ответ на вопрос: «Почему мы так часто вспоминаем Летова?» Споры о текстах можно оставить знатокам, а вот в чём он был однозначно неистов, так это в провокациях. В конце 1980-х «Гражданская Оборона» совместно с группой «Пик Клаксон» создали новый музыкальный проект под названием «Адольф Гитлер». Как вам такое?

Естественно, Летов – не фанат Гитлера, как могла подумать аудитория Гоблина. Но он всегда сознательно заигрывал с темами, вызывающими дискомфорт и отвращение. Отсюда и любовь к грязному звуку, и фирменный мат, и куча радикальных заявлений. Например, предложение стрелять из автомата по любителям музыки братьев Самойловым, или заявление: «Я – советский националист».

Такие вещи могут ужасать или восхищать, но всегда привлекают максимум внимания. Наверное, самым близким примером тут будет Бабангида – великий аноним русского рэпа, убивший Оксимирона и родивший Славу КПСС. Тот тоже всегда привлекал радикализмом, смешением противоположных политических течений и специфическим звучанием с микрофоном за сто рублей. Старина Бабан, кстати, и сам упоминал Егора Летова в своих текстах.

Сходств полно, но Боб скрывал личную жизнь, а если вы почитаете любой текст-трибьют о Летове, то большую его часть будут занимать не рассуждения о лирике и музыке, а биография. Жизнь Егора действительно похожа на идеальную основу для мифа. Практически любой набор реальных фактов о нём звучит дико сюрреалистично. Судите сами.

Летов лежал на принудительном лечении в психиатрической больнице, где его пичкали нейролептиками. При СССР он был борцом с режимом с анархистских позиций, а сразу после развала Союза начал бороться с демократией и правительством Ельцина. О коммунизме он отзывался, как о рае на Земле, практически всегда с христианскими отсылками. Это уж точно не та же идеология, что у среднего советского гражданина.

Вместе с философом Дугиным он был членом НБД Эдуарда Лимонова. Правда, когда его попросили раздать выпуски газеты «Лимонка», Егор засунул подшивку под кровать и больше о ней не вспоминал. А сам писатель потом долго делился воспоминаниями о том, каким был Летов в девяностых.

Ещё ведь был роман с Янкой Дягилевой – не менее легендарной для сибирского панка дамой. То, как Егор переживал её смерть в 1991 году – отдельный гигантский эпизод в биографии и творчестве. Не менее заметный, чем метания по различным идеологиям.

Неудивительно, что Летов привлекает многих больше как личность, чем как артист. Хотя и с музыкой такой интерес тоже безусловно связан. Скажем, любители протестной лирики («Мы – лёд», «Убей в себе государство») и более абстрактных вещей («Следы на снегу», «Вечная весна в одиночной камере») – совершенно разные люди. И привлекают их разные аспекты Летова. Поэтому среди фанатов принято делить творчество Егора на периоды – от сибирского панка до позднего психодела.

У Летова отвратительные фанаты – они портят всё впечатление

Так бывает почти со всеми значимыми вещами. За пример сойдёт хоть группа «Король и Шут», хоть франшиза «Звёздные войны». Они могут дарить вам приятные эмоции, и в этом нет ничего стыдного, но никто не хочет иметь дел с грязными школьниками в мерче или с гиками-душнилами, рассуждающими о правильных типах космических кораблей. Но в случае с Летовым всё ещё хуже.

Биографии, радикальных перформансов, сложной лирики и влияния на других артистов уже достаточно, чтобы понять, что культ Летова, может, и странное, но уместное явление. Проблема, что восприятие Егора нейтральным человеком страдает от ужасающего влияния его фанатов.

Сам Летов – однозначно интеллигент. Внимательный зритель Тарковского и читатель Достоевского, постоянно ссылавшийся на философию или гигантский спектр групп, которые слушали только по-настоящему глубинные копатели. И на тех же интервью он всегда показывал себя последовательным и рассудительным человеком, пусть и транслировавшим радикальные взгляды. Но вышло так, что часть его творчества, особенно раннего – хиты для дворовых панков.

А есть и другой типаж. Очевидно, что интеллектуальную публику как будто больше привлекают личность и влияние Летова. Сложно представить, что чувак с билетом на «Пикник Афиши» сейчас допьёт латте на кокосовом молоке и включит в наушниках «Гражданскую Оборону». Таким слушать необязательно, но дать абстрактную мини-лекцию о психоделическом периоде Летова – это запросто.

Естественно, у всех проектов Егора есть и нормальные ценители, но большинство его видимых фанов делятся на две невыносимые категории. Те, кто слушает самые известные песни, но не понимает и половины. И те, кто не слушает, но очень любит о нём поговорить. Лучше всех об этом высказался сам Егор ещё в 1990 году:

«Возник такой как бы парадокс, что, с одной стороны, песни нравятся тем, для кого они предназначены, а с другой стороны – песни нравятся гопникам. То есть, на наши концерты собираются именно те, для кого эти песни поются, а половина народа – это гопники, которые постоянно бьют морды на концертах.

И ещё, собирается некая, самая ненавистная мне, тусовка эстетов, под руководством Троицких всевозможных и так далее. То есть, когда собирается эта тусовка ####### [пафосных снобов], которые ходят на все концерты и постоянно слушают какие-то арпеджио там. Получается то, что у нас публика в зале постоянно делится как бы на три части: то есть, свои (которых, как обычно, всегда, самое меньшее количество в зале, их вообще единицы), гопники и, в общем-то, эстеты».

Трагедия Летова в том, что он никогда не стремился к популярности, но стал культовым артистом среди тех, кого ненавидел. Но у него настолько нетривиальная биография, что Егор был обречён породить культ, к которому всегда будут возвращаться, чтобы что-то там переосмыслить. Уже хотя бы потому, что таких персонажей до этого не было никогда.

Но нормально объяснить это явление человеку, который не сталкивался с ним ранее, всё ещё практически невозможно. Да и не нужно. Сама история создала условия, чтобы треки «Гражданской Обороны» было сложно оценить словами «хорошо» или «плохо». Значит, их можно не оценивать, потому что это явно контент не для каждого. Главное не быть Михаилом Козыревым и в случае чего смело говорить «Мне не нравится».

Подписывайся на канал «Палача» в Telegram

Подписывайся на лучшие скидки и экономь вместе с нами

«В песнях нет ни одной случайности, это все сплошная конкретика»

«Я очень хорошо помню, как первый раз услышала «Оборону». Был 1989 год, питерский рок-фестиваль. Я тогда училась в Москве, но в Питер ездила постоянно. Мы вместе с подружками — Таней Алешичевой и Олей Машниной, которая тогда еще была никакая не Машнина, — потопали на этот фестиваль. До того я знала, что есть такая загадочная и таинственная группа, вокруг нее было много мифов: мол, это мальчик 17 лет, только из психушки вышел… В общем, наверное, на фестивале кто-то еще играл, но я этого не помню. «Оборона» выступала втроем — не было то ли Кузьмы, то ли Джеффа, поэтому Егор играл на гитаре, не прыгал, все было очень статично. Но энергия была такая, что нас всех просто накрыло с головой. Я помню, что после концерта мы все вышли, пошли по Рубинштейна молча, и вдруг Таня остановилась посреди лужи и села в нее. Слов не было вообще. У меня все координаты сразу поменялись в голове. И жизнь поменялась. Я тут же поняла, что возвращаюсь в Новосибирск, потому там все настоящее, — и уехала.

На самом деле я вообще очень поздно рок услышала, буквально за год до того. То есть до этого я в школе попросила одноклассников-парней: мол, запишите мне рок. Что-то они записали, я послушала, мне не понравилось совершенно. А потом оказалось, что это была группа Rainbow! (Смеется.) И когда я стала учиться в Москве и поняла, что рок — это нечто другое, начала ходить уже на все подряд. Сначала на русские группы. Потом, когда в Москву приехали World Domination Enterprises и я увидела их концерт, стало понятно, что русский рок по сравнению с этим — говно и ни в какие ворота не лезет. И я думала, что наши так просто не умеют. Но когда увидела «Оборону», поняла, что умеют, и некоторые еще и похлеще. И дальше я уже слушала Joy Division, панк, постпанк, западную музыку и играть тоже училась на ней.

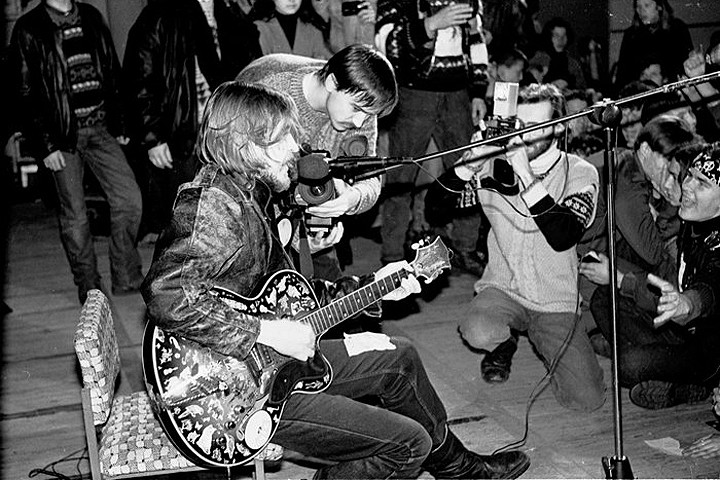

Примерно так выглядели концерты «Гражданской обороны» в 1989 году. Этот был сыгран в июне в Новосибирске на мемориальном фестивале памяти основателя группы «Промышленная архитектура» Дмитрия Селиванова, покончившего жизнь самоубийством

Мы с Егором два раза знакомились. Первый раз они у меня случайно остановились, когда были похороны Янки, но мне было настолько неловко, что я к ним почти не подходила. Помню, Зеленский (участник группы Янки «Великие Октябри», сотрудничавший также и с «Гражданской обороной». —Прим. ред.), с которым мы были до этого знакомы, позвонил в дверь. Я ему открываю. Он спрашивает: «У тебя точно никого нет дома?» Нет, говорю. Тогда он командует за дверь: «Заносите!» И, кажется, Джефф (Игорь Жевтун, гитарист «Гражданской обороны». — Прим. ред.) с Климкиным (барабанщик группы. — Прим. ред.) занесли Егора за руки и за ноги, положили на диван в большой комнате и поставили тазик на всякий случай. А утром мне в этой комнате что-то надо было. Я захожу, человек лежит, видит меня, приподнимается и спрашивает: «Простите, пожалуйста, я не помню, как здесь оказался. Я здесь никого не обидел?» Я была сражена просто наповал. Ну, панк-рок, да? «Я здесь никого не обидел?»

Они меня тогда поразили страшно: трагедия у людей, а они сидят на кухне, выпивают, хохочут, шутят. Чувствовалось, что это такое отношение к жизни: когда все на пределе, все безумно интенсивно. Не то чтобы истерика, скорее такой крайний надрыв, когда одновременно и счастье, и горе, когда это одно и то же. Они ставили музыки всякие, которые Янка любила, плясали под них, прыгали, родительскую люстру расколотили… И уехали. А снова приехали через шесть лет.

И там был уже совсем другой сюжет. При этом у меня в тот момент был по отношению к «Обороне» некий скепсис: я совершенно не понимала, что эта за история с коммунистами, с политикой… И вот они приехали, и меня абсолютно потрясло, что он именно такой, какой есть. Что там нет ни грамма вранья, никакой рисовки, ничего. Что он абсолютно настоящий. Это было невероятно. Я не могла поверить, думала, что откроется обязательно какое-нибудь второе дно, ну не может его не быть, — но оно так и не открылось. Так и было все. И когда он меня позвал играть… Ну, страшновато было ехать, конечно. Но в «Спартак», как говорится, два раза не зовут.

Конечно, на концертах существовал определенного рода диктат. Группе все-таки было уже очень много лет. Что я могу диктовать, если я до того два раза на сцене играла. Естественно, слушаешься. У Егора были все требования осмысленные и правильные. Плюс он всегда хотел, чтобы люди вносили что-то свое. Особенно на записях. Чтобы придумывали, сочиняли, изобретали. Ему очень не хотелось писать сольники. Хотя в принципе, конечно, после ухода Кузьмы в той или иной степени это были сольники. Главное было — чтобы музыкант понимал, как надо, а техническое совершенство — это уже дело второе.

«Он увидел солнце», сыгранная последним составом «Гражданской обороны» на концерте в клубе «Апельсин» в ноябре 2006-го

Этот звук с огромным количеством наложений объясняется очень просто. Когда пишешься в цифре, звук получается очень плоским, и без наложений не обойтись. Поэтому писались три гитары в унисон обязательно, голосов несколько. Тут чисто технические моменты. Изначально аппаратура-то была довольно примитивная, это уже к «Зачем снятся сны» возник хороший микрофон, на котором можно было два голоса прописать, — и все. От примочек это тоже зависит. От гитар. Даже когда переборы — мы писали две гитары: Чеснаков (Александр Чеснаков, гитарист последнего состава группы. — Прим. ред.) их на двенадцатиструнке выводил, потел, пальцы стирал… Когда мы ближе к концу уже перешли на Rickenbacker двенадцатиструнный, все стало совсем по-другому, он сразу все иначе раскрасил. Без этой гитары «Зачем снятся сны» не были бы записаны, это совершенно точно. Когда появляется новый инструмент, меняется и музыка, и даже стиль. Это все не мелочи, Егор к этому очень серьезно относился.

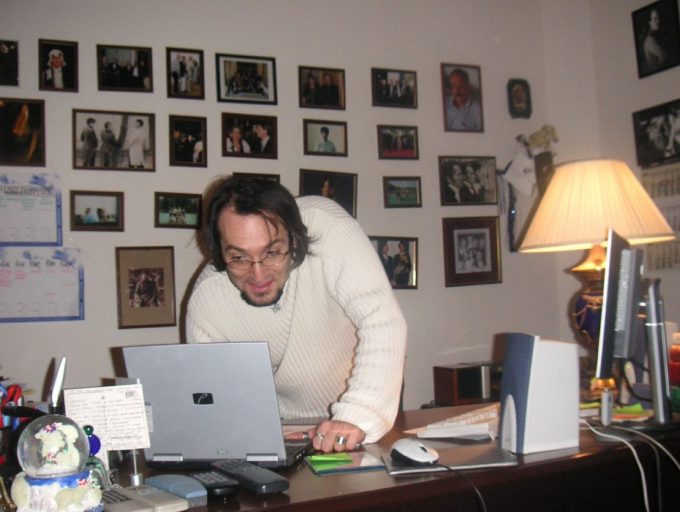

Записываться дома — это был принципиальный момент. У Егора было два опыта записи в чужой студии, и они его абсолютно не устроили. Там невозможно добиться того, что ты хочешь, потому что влезет звукооператор, потому что техника чужая, ограничение по времени. А тут ты в любой момент встал, пошел в другую комнату — и пишешься в таком состоянии, в каком надо, никто не отвлекает, не мешает. Ему было важно контролировать обстановку, в которой он будет что-то делать. Поэтому нам тяжело дался переход на компьютер: когда что-нибудь зависало или я просто не знала, как сделать, — приходилось же на ходу учиться, — он страшно бесился. Начинал кричать: «Лучше бы я на «Олимп» писался, сейчас у меня все перегорит, пока ты там это, я компьютер выкину в окно…» Но в итоге все, естественно, получалось.

Я до сих пор иногда вижу, что пишут: мол, играть не умели, в музыке не понимали ничего. Это так смешно. Человек слушал все с шести лет, знал музыку доскональнейшим образом. Каждый вечер буквально находил в какой-нибудь энциклопедии огромной очередную психоделическую группу восьмого порядка и тщательно изучал, кто на чем играл. И все это помнил. Ранний рок, новая волна, семидесятые, прогрессив, авангард — все это он знал прекрасно. Разве что в совсем современных молодежных группах не разбирался, какой-нибудь убогой попсне. Но даже если он подробно не слушал, то был в курсе. У нас были в Омске друзья, которые торговали пластинками, мы постоянно у них заказывали — и раз в две недели приходило по сто дисков, по двести. У меня до сих пор лежат горы этих списков, которые он составлял по энциклопедиям, чтобы делать заказы. Еще у нас тогда был плохой интернет — так я в Москве с хардами приезжала к Ване из группы The Cavestompers, он мне перекидывал свои залежи гаража и всего прочего, и мы уезжали слушать. Даже в mp3 — все равно же любопытно. Причем Егор любил именно ставить диск — поэтому я научилась разжимать файлы, переписывать их на CD, обложки находились в интернете, распечатывались. Так себе, конечно, получалось, но было важно, чтобы был диск, была обложка, чтобы можно было в руки взять.

-

1/4

Многие концерты «Гражданской обороны» конца 1990-х и начала 2000-х проходили при поддержке и участии движения «Авангард красной молодежи». Егор Летов и Наталья Чумакова, 2001 год

-

2/4

Наталья Чумакова, Егор Летов, Александр Чеснаков. 2004 год

Фотография: gr-oborona.ru / Дмитрий Шалганов

-

3/4

С Александром Чеснаковым в гримерке, 2004 год

Фотография: gr-oborona.ru

-

4/4

Егор Летов на концерте. 2006 год.

Фотография: gr-oborona.ru

Какой концерт получается, сразу было очевидно: отдача же чувствуется моментально. И все зависело от публики, конечно. Бывает — ну вроде маленький городок, ничего особенного, видишь человека в майке Deep Purple и понимаешь, что он вынул из шкафа свою единственную рок-майку и пришел, — но народ отличный, отыграл и уходишь со сцены счастливый. А в Питере, например, всегда был какой-то ад, там всегда невиданное количество совершенно озверелых людей ходило. То газом брызнут в зале, то двери высадят… Это была очень смешная история. Мы сидим в гримерке, а рядом дверь, которая ведет прямо на улицу. И народ, видимо, понял, что можно расковырять и ворваться. Схватили какое-то бревно и стали вышибать дверь. Охранники переглянулись, встали возле двери, бревно пробивает дыру и к нам залетает, а они за него схватились, как дернули — бревно внутри, а все, кто снаружи, повалились. Вот такой штришок. То есть это, конечно, энергия, но не больно хорошая. В Москве в этом смысле играть было гораздо лучше.

Публика оголтелая, конечно, напрягала. Кинотеатры, «Марс» этот знаменитый; дикий угар, штурмы ДК, водометы, ревущая масса, которая и не слушает ничего, а просто пришла ради вот этого угара… Не всегда это здорово. Такие бывали рожи, что глянешь и думаешь — буду лучше в потолок смотреть. К счастью, примерно к 2006 году это изменилось, появились совершенно другие лица, люди, которые, может, и раньше бы хотели прийти, но не решались, — потому что там все в говно, все дерутся с ОМОНом, да еще и звук никакой. И конечно, все это надоедало. И «По плану» играть надоедало. Но с другой стороны, Егор где-то в офлайн-интервью хорошо сказал: вот мы приехали в этот город единственный раз — и как не сыграть ее этим людям? Они, может быть, всю жизнь мечтали эту песню услышать.

Первый мой концерт я отлично помню: это был ужас и кошмар натуральный. Потому что ты сходу выкатываешься в Дворец спорта — это были «Крылья Cоветов». Огромная толпа, совершенно дикий 1998 год, Лимонов перед концертом орет какие-то лозунги, полное безумие. Помню, я на какой-то песне вообще забыла, как ее играть. Пришлось бас отдать Махно (гитарист группы, умер в 1999 году. — Прим. ред.). Еще Егор на этом концерте умудрился прыгнуть в зал — причем поступил очень умно и прыгнул не туда, где парни, а туда, где девчата. И девчата его как схватили! Он оттуда в итоге еле выбрался — весь в синяках, без майки, охране пришлось за ноги тянуть. Больше он никогда так не делал. А я, когда увидела, вообще бросила играть с перепугу — ну, думаю, сейчас разорвут. Вообще, если серьезно, я всегда стеснялась. Я вообще не любитель публичности, и это, конечно, было довольно тяжело. Иногда выходишь, бежишь к автобусу, а они за тобой, как в «Ну, погоди!». И страшновато тоже иногда было.

За последние годы силами энтузиастов был собран впечатляющий концертный видеоархив «Гражданской обороны». Есть в нем и первый концерт, который группа сыграла с Натальей Чумаковой, 1 мая 1998 года в дворце спорта «Крылья Советов»

На гастролях временами было такое веселье, что в конце концов мы вынуждены были максимально самоизолироваться. Потому что иногда приезжаешь, а тебе говорят: а вы же за идею играете? А зачем вам гостиница, давайте у нас поживите, жена суп сварила. Или, помню, приезжаем в город Курган, там тоже привозят в квартиру, и стол накрыт: колбаса нарезанная, хлеб и самогон в огромном количестве. Мы говорим: перед концертом не пьем. «Не пьете? Ну тогда вот». И достают вместо самогона ящик портвейна. То есть люди зачастую не думали совершенно, что это серьезная и тяжелая работа. А потом концерт прошел, посиделки закончились, и ты грузишься в какой-нибудь душный поезд, где дети вопят, или в микроавтобусе едешь полночи по колдобинам. Бывало очень тяжело.

Футболом Егор увлекался, потому что это тоже настоящее. Там много всякой ерунды, конечно, но все-таки там все как на ладони. Либо играешь, либо нет. Все очевидно. Это такая модель жизни очень красивая. Егор всегда болел, что называется, за дух футбола и пристрастия менял, как перчатки. Бывало смешно. По-моему, в последнее время он собирался болеть за «Крылья Советов», потому что там Слуцкий был. А я же спартаковская с детства. Ну, что делать. Мы из-за этого сцеплялись постоянно. Хотя при этом он говорил, что, когда записал «Значит, ураган», про Романцева думал. Мы следили за всеми подряд. За английским чемпионатом тоже. Я за «Манчестер» болею, а он стал за «Челси». Причем как раз после Абрамовича, что, конечно, на мой взгляд просто ни в какие ворота. (Смеется). Но так же интереснее — чтобы за соперников болеть, чтобы подраться можно было. Мы же, кстати, и познакомились на этой почве во второй раз — они заговорили о футболе, я думаю: ага, наконец будет, с кем поболтать. И мы проговорили всю ночь, и про музыку речь даже не зашла ни разу. Только уже через несколько дней кто-то ему случайно сказал, что я играю на басу. И вот так все совпало.

Я только тогда многие песни поняла по-настоящему, когда очутилась внутри. Мне многие образы казались абстрактными, в голову не приходило, что там нет ни одной случайности, это все сплошная конкретика. Я это поняла уже потом, когда песни стали писаться при мне. Что, надо сказать, случилось нескоро — где-то году в 2002-м. До того песен не было, и это было тяжело. Он дико переживал, дико. Были моменты страшного отчаяния. «Все, мне больше нечего сказать, это конец». Но потом, когда они пошли потом, это было счастье — и оно уже не прекращалось. И конечно, когда ты это узнаешь внутри, все меняется. Когда мы сидели ранние альбомы пересводили, я очень много про них всего узнала. Доходило до смешного. Он говорит: «Слышишь, соло спи…жено у — ну условно — The Clash?» Я говорю — не слышу. И он мне ставит этот The Clash, и я понимаю, что да, наверное, чем-то похоже, но так, что и не угадаешь никогда. И конечно, каждый раз то, как он писал песни, было совершенно поразительно. Вдруг человек встал посреди ночи и ушел в другую комнату. И утром выходишь — а там уже какие-то наброски, которые могли родиться из совершенно бытовых вчерашних вещей. Ну, условно, что у нас был потоп, и потом — «Солнце неспящих»: «вдруг тряпка застряла в руке, словно глотка в твоей голове». Или: «падающие гардины, летящие чашки и чайники» — у нас началась какая-то мистика, электричество все вылетело. То есть какая-то бытовуха давала совершенно удивительные ответвления в стихах и песнях. Очень здорово. Ну а про трипы я не говорю — там и так все понятно.

«Солнце неспящих»

Про «Зачем снятся сны» я могу вот что сказать. Егор всю жизнь до этого альбома песни писал в основном на страшном негативе, на энергии ненависти. Я очень хорошо знала эти моменты: когда он в дикое бешенство приходит от чего-то, начинается атмосфера полного безумия — скорее всего, это выльется стихом или песней. Причем на любые события — хоть бытовые, хоть политические: бомбардировка Ирака или фильм по телевизору страшный — все могло вызвать прилив ненависти, как нынче говорят, «ко всему плохому». Так было всегда, он так привык. И «Зачем снятся сны» — это был совершенно внезапный и очень странный перелом. Весь этот альбом записан на энергии света. И в этом смысле, я думаю… Ну, он часто говорил: может быть, этот альбом последний, следующий последний. Но этот стал очевидно последним. Я его буквально несколько дней назад переслушивала — он невероятный, конечно. Я думаю, он пока еще просто не понят.

«Осень», последняя песня с последнего альбома «Гражданской обороны»

«Когда заходили в «Трансильванию», продавцы сразу начинали шелестеть: «Летов пришел»

«Мы с Егором познакомились на так называемой «Туче» — это был толчок, вещевой рынок в Омске, где по воскресеньям в определенное время в определенном месте собирались пластиночники. И среди прочих — я и Егор. Там мы и сошлись на музыкальных интересах общих. Основной-то массе и тогда, и сейчас был интересен, условно говоря, Deep Purple. А панк и нью-вейв считались дурным тоном — мол, слушают этот какие-то дурачки и идиоты. Естественно, эти дурачки и идиоты объединялись. И потом, уже позже, я был достаточно популярным диджеем в Омске — и узнал, что Егор пишет «Красный альбом». И вскоре получил его из первых рук. И услышал. И очень мне это дело понравилось. Поскольку я уже какую-то музыку знал, голова и уши к таким песням уже были прилично готовы — а там оказались еще и тексты с хуками, которые ложились отлично на мозг. Тот же «Зоопарк», «Детский мир», «Сквозь дыру в моей голове» и так далее. Это сейчас мы к ним привыкли, а тогда — ну вот представьте. На подготовленное мое поле были какие-то семена брошены.

-

1/3

Тур 2006 года

Фотография: gr-oborona.ru

-

2/3

Егор Летов на концерте, 2005 год.

Фотография: gr-oborona.ru

-

3/3

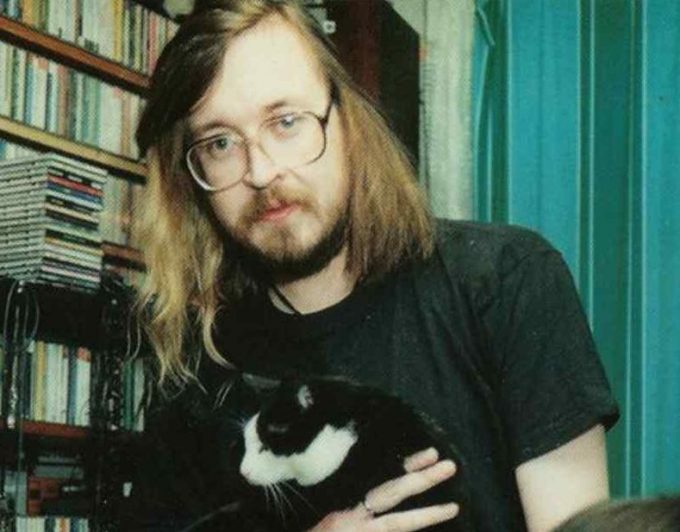

Егор Летов очень любил кошек и котов: в частности, в списке благодарностей альбомов «Долгая счастливая жизнь» и «Реанимация» фигурирует дикий сибирский кот Букий; в книге черновиков Летова также регулярно встречаются рисунки котов

Фотография: Сергей Попков, Наташа Чумакова

Несмотря на специфику Омска и страны в целом, все-таки были места, где музыку можно было купить. Возили винил партиями с Ленинградского завода; иногда ездили в Прибалтику, где, естественно, с волной обстояли дела гораздо лучше. В Сибири же единственным оплотом подобной музыки был Новосибирск, куда мы тоже ездили — либо покупать, либо выменивать свой Deep Purple. Ну и еще были морячки. У нас, конечно, их было куда меньше, чем в Питере или Владике, и все равно — доходило и до нас. Но у морячков селекция была странная. И к тому же все это оседало внутри очень маленькой группы людей и не представляло решительно никакого коммерческого интереса. Я помню, мне случайно попались свежие запечатанные американские издания Curved Air, Боба Дилана, Заппы, свежих Roxy Music… И я это никуда не мог деть! Меня попросили это продать — но я в итоге просто себе оставил. «Дилан? Это кто? Под гитару поет, что ли?» Тогда же была единственная книжка про рок-музыку какого-то советского посольского журналиста, там, среди прочих, был Боб Дилан, и про него было написано: фолк-певец. И все, это был крест навсегда. Но так или иначе, все это через меня проходило, и когда я услышал «Оборону» — я был готов.

Песня «Зоопарк» в версии из «Красного альбома» (1987)

Торкнуло меня в 1975 году, когда я впервые послушал пластинки. Естественно, я тут же сколотил собственную банду, сам научился на барабанах играть — и поперли. Первый наш коллектив назывался «Трувера», потом, когда чуть не посадили нашего художественного руководителя, мы остались одни и поменяли название на The Crossroads. Смешно, но как теперь я понимаю, мы играли такой, что ли, гаражный панк. Хоть и знать не знали, что это такое. В качестве примера у нас был сборник классического рок-н-ролла, Slade, Uriah Heep и Гари Глиттер. У нас даже была локальная известность, но потом я понял, что технически я как барабанщик не вырасту, — и перешел в диджеи. А впоследствии осознал, что больше сделаю как администратор.

Как я теперь понимаю, в 1980-х повторилась история с 1960-ми, когда был период полной свободы и бесконтрольности со стороны властей. Потому что они просто еще не понимали, что происходит. Это же был парадокс — когда в зале заседаний обкома ВЛКСМ, в самом высоком здании в Омске сидят всякие секретари комсомола, вместе с ними — толпа немытых волосатых бешеных персонажей, и они мирно беседуют о том, чем помочь советскому рок-движению. Понятно, что по приказу, но тем не менее они как-то пытались помочь. Но у Егора был особый случай. Он настолько отличался от всего прочего, что там, видимо, поняли, что вот это — не игры. То есть со всеми остальными разговаривали так — ну музыканты чудят, что-то там про луну, любовь-морковь, подростковые дела. А у «ГО»-то совсем другая история. Система-то не спит, она только притворяется спящей — и она прекрасно понимает, кто есть кто. Там сидели люди с ярко выраженным инстинктом самосохранения, преследования и уничтожения. Просто реальных людей, которые представляли угрозу, было по пальцам пересчитать.

«Здорово и вечно»

В какой-то момент оказалось, что Егор за мной довольно долго наблюдал. И когда мы делали фестивали в омском рок-клубе, и когда концерты организовывал — группе «Пик Клаксон», Ивану Моргу, другим. Егор мне сам потом сказал, что окончательное решение о сотрудничестве он принял на похоронах Жени Лищенко (один из основателей группы «Пик Клаксон», также сотрудничавший с «Гражданской обороной». — Прим. ред.), когда мне пришлось распихивать тела гостей по такси. В общем, Егор на все это смотрел, смотрел на своих администраторов — и однажды позвонил мне. И с июня 1998года я стал директором «Гражданской обороны».

Я для себя музыку «Обороны» на периоды не разделял никогда. Для меня первый и второй период, 1980-е и 1990-е — достаточно монолитные. Понятно, что человек растет, — но ведь и у меня самого несколько жизней, и друг на друга эти люди абсолютно не похожи. Их объединяет только имя, родители, происхождение, паспортные данные. И я допускаю, что так же происходит с остальными. Настоящие новые открытия у меня начались, когда я начал заниматься «ГО». До этого ведь я не видел живых выступлений ни разу. В Омске они не выступали принципиально, в других городах тоже как-то не пересекались. А потом я увидел, и… Ну, почти всякий раз что-то поражало. Этот серьезнейший подход к концертам, невероятная самоотдача. Притом что Егор не любил концерты совершенно, рассматривал их на каком-то этапе уже как необходимость, данность.

Я считаю, что «Оборона» была одним из сильнейших концертных коллективов во всем нашем времени и пространстве. Егор — очень мощный вокалист. Он во все обертона и ноты попадал идеально. При этом там еще и перла дикая энергия, которую никто не пытался сохранять и дозировать. Все ухайдакивалось сразу — и каждый раз после концерта ты как выжатый лимон. Почему одно время выступления длились час десять? Просто тяжело было физически. Ребята, да вы наденьте электрогитару на плечи и просто постойте часа полтора. А если вам при этом надо на ней делать музыку, что-то исполнять, прыгать, бегать? Там были жуткие затраты энергии — и физической, и эмоциональной.

Концертное исполнение песни «Прыг-скок», Киев, октябрь 2007-го

Про памятный концерт в «16 тоннах» (акустический концерт Летова в «Тоннах» состоялся осенью 2001-го и знаменит тем, что Летов не смог допеть до конца ни одной песни. — Прим. ред.) сейчас уже можно сказать, что это была намеренная акция Егора. Он спросил — ну, что за клуб? Ну буржуйский такой, для жирных. Ах, буржуйский… Стало быть, надо в буржуйском клубе и показать.

Концертная публика делилась по большому счету на две части: так называемое «мясо», оголтелые люди в тельняшках и с ирокезами, — и интеллектуалы, как правило, стоявшие где-то на задниках. Для вторых зачастую все и делалось, потому что передние ряды и так радовались. При этом люди бывали самые разные. Помню, приезжаем в Израиль с акустикой, я по делам каким-то бегаю и вдруг вижу — на входе стоит и ревмя ревет девятилетний пацан. В косухе, в железе, во всех пирогах. Чего ревешь? — спрашиваю. А он говорит — мол, охранники браслеты отобрали. Ну я договорился, чтоб вернули после концерта. С другой стороны, в «Марсе», где был безумный концерт с разбитыми витринами и пожарными брандспойтами, всю дорогу дико плясала бабушка в синем халате, местная уборщица. А потом еще и прорвалась в гримерку с афишей для автографов: «Ребятки, вообще ништяк! Так держать!»

Зарабатывала группа ровно столько, чтобы хватало на скромное существование, обновление студии — ну и, естественно, на коллекцию. Помню, когда мы оказались впервые в Сан-Франциско в Amoeba Music — все деньги там и остались. Вывезли целую телегу пластинок и потащили это все в Россию. А когда в Москве заходили в «Трансильванию», продавцы сразу начинали шелестеть: «Летов пришел, Летов пришел». Это означало, что сейчас будут хорошие продажи — причем продаваться будет то, что никто не покупает.

-

1/6

Публика на концерте «Гражданской обороны», конец 1980-х

Фотография: gr-oborona.ru

-

2/6

Публика на концерте «Гражданской обороны», 2006 год

Фотография: gr-oborona.ru

-

3/6

Первые ряды на концертах «Гражданской обороны» и в поздние годы были зачастую заполнены достаточно лютой публикой

Фотография: Андрей Гацко и Антон Кочергин

-

4/6

Павел Перетолчин, Егор Летов, Александр Чеснаков, Наталья Чумакова. 2007 год

Фотография: Сергей Попков, Наталья Чумакова / gr-oborona.ru

-

5/6

Егор Летов, Наталья Чумакова, Павел Перетолчин, Александр Чеснаков. 2007 год

Фотография: gr-oborona.ru

-

6/6

На позднейших концертах «Гражданская оборона» в полной мере соответствовала титулу психоделической группы — в том числе и внешне

Фотография: Александр Матюшкин